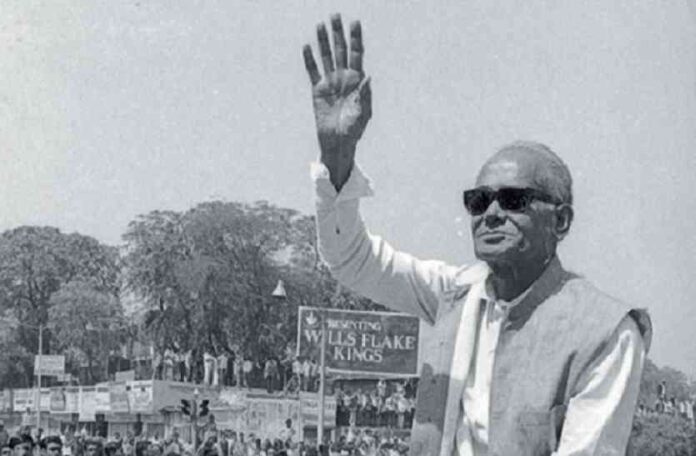

— परिचय दास —

देख रहा हूँ कि अब एक बार फिर जेपी को लांछित करने की कोशिशें जान बूझ कर की जा रही हैं। किन्तु जयप्रकाश नारायण—यह नाम महज़ किसी राजनीतिक व्यक्ति का नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का नाम है। उन पर लांछन लगाने का अर्थ है—लोकतंत्र की आत्मा को कलंकित करना, जनस्वर को दबाने का दुस्साहस करना, उस चेतना को झुठलाना जिसने तानाशाही के अंधकार में सत्य का दीप जलाया था। ऐसे समय में जब सत्ता सर्वग्रासी हो चली थी और नागरिक स्वतंत्रता का गला घोंटा जा रहा था तब यही एक व्यक्ति था जिसने निर्भय होकर कहा था—‘सरकार नहीं, व्यवस्था बदलो।’

किसी व्यक्ति को भीड़ कह देना, उसके नेतृत्व और नैतिकता की अवहेलना है। जेपी कोई हुजूम पैदा करने वाले अगुवा नहीं थे; वे विचारों के उस विराट वटवृक्ष थे, जिसकी छाँव में युवाओं ने संविधान पढ़ा, नागरिकता समझी और आज़ादी के सही अर्थ को महसूस किया। वे सत्ता के खिलाफ नहीं थे बल्कि सत्ता के पतनशील आचरण के विरुद्ध खड़े थे। उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं थी; यह उनके जीवन की सबसे बड़ी ताक़त थी और विरोधियों के लिए सबसे बड़ा असुविधाजनक सत्य।

कहा गया कि यदि भारत, चीन होता तो जेपी को फाँसी हो जाती। यह वक्तव्य न केवल लोकतंत्र का अपमान है बल्कि भारतीय संवैधानिक मूल्यों की खुली निंदा भी। चीन का मॉडल तानाशाही का प्रतीक है; भारत की आत्मा संवाद में है, मतभेद में है, और सत्य की खोज में है। अगर कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से सवाल पूछे तो उसे गद्दार नहीं बल्कि प्रहरी कहना चाहिए। जेपी इस देश के लोकतंत्र के सबसे सजग प्रहरी थे। वे न हत्यारे थे, न साजिशकर्ता। वे विचार के सिपाही थे और भारतीय जनमानस की आत्मा से संवाद करने वाले नेता।

विनोबा भावे का नाम लेकर जेपी को कठघरे में खड़ा करना, दोनों ही संतों का अपमान है। विनोबा जी ने राजनीति से दूरी बनाए रखी परंतु जब उन्होंने जेपी को लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष करते देखा तो कोई विरोध नहीं किया। विनोबा, जेपी के व्यक्तित्व को जानते थे—एक ऐसा व्यक्तित्व जो स्वयं से कठोर प्रश्न पूछता था जो अपनी ग़लतियों को स्वीकार करने की विनम्रता रखता था। जब जेपी ने विनोबा जी से कहा कि “गलती आधी मेरी है, आधी इंदू की” तो यह केवल एक व्यक्तिगत स्वीकारोक्ति नहीं, भारतीय राजनीतिक परंपरा में आत्मालोचन की एक विलक्षण मिसाल थी।

प्रभावती जी का नाम लेकर जेपी को दुर्बल और भ्रमित दिखाने का प्रयास क्रूर है। प्रभावती, गांधीजी की शिष्या थीं और उन्होंने जीवन भर लोकसेवा की साधना की। वे जीवित होतीं तो निश्चित ही जेपी के नैतिक आंदोलन को समर्थन देतीं। इस विवाह में न राजनीति थी, न सार्वजनिक छवि का बोझ—यह था दो नैतिक प्राणियों का अद्भुत मिलन जो गांधी की धारा में बहते हुए देश के लिए समर्पित था।

जेपी ने जब लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी राजनीतिक दलों और संस्थाओं से साथ आने की अपील की तब उन्होंने विचारधाराओं के भेद को देश की पुकार के सामने गौण मान लिया। यह किसी प्रकार की वैचारिक गिरावट नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संकट के समय ‘राष्ट्र सर्वोपरि’ की गांधीवादी चेतना थी।

कहा गया कि इंदिरा जी ने उन्हें जेल नहीं केवल नज़रबंद किया। यह वाक्य वस्त्र की तरह ढँक देना चाहता है उस असह्य यातना को जो आपातकाल में जनता पर, पत्रकारों पर, बुद्धिजीवियों पर और स्वयं जेपी पर थोप दी गई थी। जेल चाहे ईंट-पत्थर की हो या सामाजिक अलगाव की—तानाशाही में हर सज्जन को असहनीय त्रास सहना ही पड़ता है और जो इसे सहकर भी चुप न रहे, वही सच्चा लोकनायक होता है।

जेपी की राजनीतिक दृष्टि पर सवाल उठाना उस दर्पण को धुँधला करना है जिसमें भारत ने पहली बार अपनी लोकतांत्रिक आकांक्षा की असली छवि देखी थी। उनके आंदोलन ने केवल इंदिरा शासन को चुनौती नहीं दी बल्कि भारत के युवाओं को राजनीति की गंदगी में नैतिक हस्तक्षेप की संभावना भी दिखाई। उन्होंने ‘क्रांति’ को नारे से बदलकर चरित्र बना दिया। वह क्रांति जिसे उन्होंने गढ़ा, वह संसद को तोड़ने की नहीं, संसद को जवाबदेह बनाने की माँग थी। वे सड़क से संसद तक एक नई चेतना लेकर आए जिसे इतिहास ने भले ही मिटा देने की कोशिश की हो पर जनता की स्मृति से कोई नहीं मिटा पाया।

जेपी अब जीवित नहीं हैं पर उनका नाम हर बार गूंजता है जब किसी सरकार का विरोध लोकहित में खड़ा होता है जब कोई नौजवान राजनीति से ऊबकर नैतिक प्रश्न उठाता है और जब सत्ता की भव्य इमारतों के बाहर कोई साधारण मनुष्य बोलता है—’लोकतंत्र है, यह मेरा अधिकार है।’

किसी भी युग का मूल्य इस बात से नहीं आँका जाता कि वह किसे गाली देता है बल्कि इस बात से कि वह किन सच्चे जननायकों की प्रतिष्ठा करता है और जयप्रकाश नारायण—यह नाम हर सच्चे लोकतंत्र के माथे की बिंदी है। उसे मिटाने की हर कोशिश इतिहास को और अधिक ज्वलंत बना देती है।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.