राजेंद्र राजन

पुराख्यानों की विपुलता और बहुलता के मामले में भारत का दुनिया में कोई सानी नहीं। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि भारत सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध अतीत का दावेदार तो रहा ही है, इसने वैविध्य को भी सदा खुशी-खुशी पाला-पोसा और पुष्ट किया है। इसीलिए जीवन-मर्म को उद्घाटित करने और जीवनानुभवों को अभिव्यक्त तथा व्याख्यायित करने की नाना शैलियां और नाना दृष्टिकोण भारत के सांस्कृतिक भंडार की विशेषता रहे हैं। इस भंडार के सबसे अनूठे रत्नों में उपनिषद, भगवद्गीता, त्रिपिटक आदि जहां आध्यात्मिक संधान या आत्मान्वेषण के लिए अधिक महत्त्व रखते हैं, वहीं रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ व्यक्ति तथा समाज के दिशा-निर्देश और कथा-रस के लिहाज से भी। इसलिए यह कोई असामान्य बात नहीं कि व्यक्ति और समाज से संबंधित प्रश्नों के उत्तर तलाशने के प्रयास में रामकथा और महाभारत या उनके अंशों को अनेक विधाओं में फिर-फिर सिरजा गया है। शायद इसके पीछे एक वजह यह भी है कि रामकथा और महाभारत की कथा जाने कब से भारत के लोक-मानस में अमिट रूप से अंकित हैं और इस स्मृति का रचनात्मक लाभ उठाने का लोभ कइयों को खींच लेता रहा है। यह स्मृति संप्रेषण में सहायक होती होगी। फिर, महाभारत का आख्यान तो भारत के किसी भी अन्य पुराख्यान के मुकाबले अधिक बहुस्तरीय, अधिक संश्लिष्ट और नए अर्थ खोजने या भरने की दृष्टि से अधिक संभावनापूर्ण रहा है। लिहाजा, इस आख्यान ने कई महाकाव्य और खंडकाव्य भी दिए तथा अनेक उपन्यास और नाटक भी। इस सृजन-परंपरा की एक ताजा कड़ी है उमेश प्रसाद सिंह का नया उपन्यास हस्तिनापुर एक्सटेंशन।

महाभारत की कथा एक खूब लंबी और खूब चौड़ी नदी की तरह है जिसकी ढेरों सहायक नदियां हैं। इसमें मुख्य कथा में गुंथकर नल और दमयंती, सावित्री और सत्यवान तथा राजा सगर के पुत्रों की मुक्ति और भगीरथ की साधना जैसी बहुत-सी उपकथाएं भी चलती रहती हैं। लेकिन उमेश प्रसाद सिंह ने अपने उपन्यास के लिए न तो किसी उपकथा को चुना है न वह मुख्यकथा का कदम-दर-कदम अनुसरण करते हैं। महाभारत का पूरा तो छोड़िए, उसके किसी एक हिस्से का भी पूरा वृत्तांत यहां नहीं है। न तो सारे पात्र मौजूद हैं। पूरे वृत्तांत और उतने सारे पात्रों को महज एक सौ चौवालीस पृष्ठों के उपन्यास में समेटा भी कैसे जा सकता था? फिर भी यहां महाभारत का अगर सब-कुछ नहीं, तो बहुत-कुछ जरूर मौजूद है, अर्क-रूप में। दरअसल, उमेश प्रसाद सिंह ने महाभारत के वृत्तांत को दोहराने के बजाय महाभारत के मर्म को उद्घाटित करने की कोशिश की है।

उनके हिसाब से यानी उपर्युक्त उपन्यास के मद्देनजर क्या है यह मर्म? व्यक्ति और समाज तथा दोनों के अंतर्संबंध मर्यादाओं और मूल्यों के बिना वांछनीय रूप में नहीं चल सकते। यह सामान्य सत्य तो कोई भी दोहरा सकता है। लेकिन हस्तिनापुर एक्सटेंशन एक दूसरी बात की तरफ हमारा ध्यान खींचता है, वह यह कि कोई एक मूल्य आत्यंतिक रूप से मायने नहीं रखता, बल्कि मूल्यों का एक संतुलन ही वांछनीय है। यही नहीं, इस संतुलन को दरकिनार कर देने के नतीजे हमेशा भयावह होते हैं।

भीष्म इसी हकीकत की मिसाल हैं। यों तो वह महाभारत से जुड़ी लोक-स्मृति में बड़े समादृत रहे हैं। हों भी क्यों न? वह महा पराक्रमी हैं। शास्त्रज्ञ और धर्मज्ञ हैं। अपनी मृत्यु का समय चुनने का अद्वितीय वरदान उन्हें प्राप्त है। धर्मराज युधिष्ठिर भी उनसे धर्मोपदेश ग्रहण करते हैं। और सबसे बढ़कर भीष्म अटल प्रतिज्ञा के प्रतीक हैं। उनके नाम पर ‘भीष्म प्रतिज्ञा’ मुहावरा ही चल पड़ा। लेकिन उस प्रतिज्ञा की परिणति क्या होती है, यह उपन्यास इस तरफ खासतौर से हमारा ध्यान खींचता है। वह प्रतिज्ञा पिता शांतनु की उद्दाम काम-पिपासा के काम आती है। सत्यवती को शांतनु पा सकें, इसके लिए भीष्म न केवल आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं, बल्कि राज्य के उत्तराधिकार से भी दावा छोड़ देते हैं, ताकि सत्यवती का बालक राजगद्दी का उत्तराधिकारी बने। परिणति? भीष्म जीवन-भर अपनी आंखों के आगे एक के बाद एक अनर्थ होते देखते रहते हैं, और न सिर्फ मूकदर्शक बने रहते हैं बल्कि राज्य का संरक्षण करने के लिए अपने को अभिशप्त पाते हैं। पांडवों का राज्य छीनने के लिए द्यूतक्रीड़ा का षड्यंत्र रचा जाता है और सबकुछ समझते हुए भी भीष्म कुछ नहीं कर पाते। द्रौपदी का चीरहरण होता है, वह खामोश बैठे रहते हैं। गांधारी को एक अंधे आदमी का वरण करना पड़ता है। काशिराज की तीन पुत्रियों का अपहरण होता है, फिर तीनों का मरने के करीब आ चुके एक रुग्ण राजकुमार से विवाह। ये गुनाह भीष्म अंजाम देते हैं। फिर भी वह पूज्य हैं? क्योंकि प्रतिज्ञा और पराक्रम के धनी हैं? यह सवाल इस उपन्यास के हर पाठक को मथेगा। शायद इस सवाल को और चटख ढंग से उभारने के लिए ही लेखक ने भीष्म के स्वप्न में शांतनु के साथ उनके संवाद का प्रसंग रचा है। कर्ण दानी और वीर है। मित्र का साथ देना उसके लिए सर्वोच्च मूल्य है। लेकिन इसकी परिणति? कर्ण को जीवन-भर अन्याय और अत्याचार का साथ देना पड़ता है। क्या पितृभक्ति-राज्यभक्ति और मित्रता का मूल्य अन्य मूल्यों से निरपेक्ष है?

भीष्म के बहाने से ही लेखक ने आज के यथार्थ की नब्ज पर उंगली रखी है। आज का परिवेश राष्ट्रवादी शोर-शराबे से आक्रांत है। इस राष्ट्रवाद का चरित्र क्या है, यह सवाल तो अपनी जगह है ही, सवाल यह भी है कि क्या राष्ट्रवाद ही सबकुछ है? क्या अन्य मूल्य मायने नहीं रखते? राष्ट्रवाद क्या मानवता से भी बढ़कर है? इस प्रश्न का उत्तर भीष्म के स्वप्न में पिता शांतनु से उनके संवाद में देखिए- “अंध राष्ट्रभक्ति भी अपने समय को अंधेरे में ले जाती है। वत्स! व्यापक न्याय, धर्म और मनुष्यता से बढ़कर राष्ट्रभक्ति नहीं है। मनुष्यता से विमुख राष्ट्रीयता राष्ट्र को ही अंधेरे में डुबाने का निमित्त बन जाती है, तात! जब राष्ट्र का हित मनुष्य जाति के हित के विरुद्ध खड़ा हो जाता है तो राष्ट्रभक्ति आत्मवंचना का व्यापार बनकर आत्महित का पोषण करने लगती है।” जाहिर है, लेखक मनुष्यता को ही सबसे ऊपर रखता है, रवींद्रनाथ ठाकुर की तरह, जिन्होंने दोटूक घोषणा की थी कि ‘सबार ऊपरे मानुस’। यही वह कसौटी है जो सारे मूल्यों में संतुलन बिठा सकती है।

असहमति का क्रूरतापूर्वक दमन भी हमारे समय की एक कड़वी हकीकत है, और यह भी उपन्यास में प्रतिबिंबित हुई है। विदुर कहते हैं- “अंधों के राज में देखना, सुनना, बोलना, सोचना सब अपराध है। सब दंडनीय है। सिर्फ अंधा बन जाना, बहरा बन जाना, गूंगा बन जाना, जी हुजूर बन जाना राजभक्ति है।”

विकृत राष्ट्रवाद और अंध राष्ट्रभक्ति की तरह आज के परिदृश्य को घोर चिंताजनक बनाने के पीछे दो और बड़े कारक हैं- एक है, राजनीति और सत्ता के गलियारे में दुष्टों का दिनोंदिन बढ़ता दखल, और दूसरा, भले लोगों की निष्क्रियता। उपन्यास में एक जगह अर्जुन को संबोधित करते हुए कृष्ण कहते हैं, “राजा के वेश में आततायी और लुटेरे भी सिंहासन पर विराजमान हैं। किसी ऊंचे आसन पर बैठे होने के कारण ही हर कोई सम्मान-योग्य नहीं हो जाता।” इसी संवाद में वह आगे कहते हैं “जो लोग बात तो धर्म की करते हैं, न्याय की करते हैं, मगर अधर्म और अन्याय को रोकने का कोई उद्योग नहीं करते, वे अधर्म के आश्रय हैं। वे भी अधर्मी हैं। वे भी अन्यायी हैं।” यहां सहज ही किसी को दिनकर की वह पंक्ति याद आ सकती है- ‘जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध।’

इस तरह यह उपन्यास जहां मूल्य मीमांसा करता है, किसी एक मूल्य को ही चरम महत्त्व देकर सिर पर बिठाए रखने के बजाय मूल्यों की एक सुसंगत और संतुलित व्यवस्था की वकालत करता है, वहीं दूसरी ओर, आज की कई क्रूरता-भरी धारणाओं और मान्यताओं के प्रति हमें सचेत करता है। मिथकीय धरातल पर रचे गए इस उपन्यास का सामयिक बोध एकदम साफ है। उपन्यास की शुरुआत ‘पृष्ठभूमि’ शीर्षक एक कविता से होती है, और वहीं से हम लेखक की चिंता से रू-ब-रू होने लगते हैं- ‘क्यों राजधर्म है/ दलन/ युद्ध क्यों/ क्यों कूटनीति / छलछद्म धर्म क्यों/ और मनुज के हित के ऊपर/ सत्ता की समृद्धि क्यों।’

महाभारत टीवी धारावाहिक के पटकथा लेखक राही मासूम रजा ने ‘समय’ (‘मैं समय हूं’) के रूप में एक सूत्रधार रचा था। हस्तिनापुर एक्सटेंशन के लेखक ने आंसू के रूप में सूत्रधार या कथावाचक की कल्पना की है, पर यह आंसू किसी एक व्यक्ति का नहीं, ‘समय की आंख’ का है। इशारा साफ है कि उपन्यास में व्यक्त व्यथा किसी एक की नहीं, हमारे पूरे युग की है, या इससे भी अधिक यह एक चिर-व्यथा हैः ‘मैं समय की आंख में अटका आंसू हूं।’ इसी आंसू के वक्तव्य से उपन्यास का आरंभ होता है और इसी के वक्तव्य से समापन।

उमेश प्रसाद सिंह की भाषा-शैली मिथकीय कथा कहने के लिए उपयुक्त है। अपने लेखन के आरंभिक दौर में ही उन्होंने मिथकीय कथा-भूमि पर क्षितिज के पार नाम से एक उपन्यास दिया था, जो उनका पहला उपन्यास था- रामकथा के धुर उत्तरखंड पर आधारित। उन्हें जाननेवाले जानते हैं कि वह ललित निबंधकार भी हैं। यह उनकी सहज सामर्थ्य है। लेकिन इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन में उनकी रचनाशीलता के समान प्रवाह के अलावा एक कौंध भी है जो महाभारत के मर्मोद्घाटन में दिखती है।

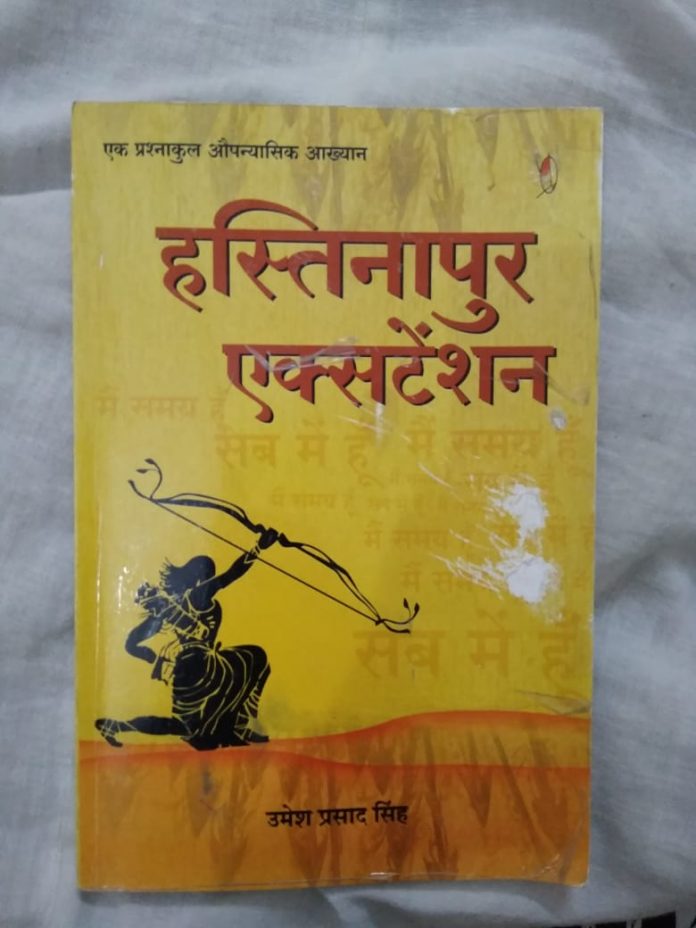

हस्तिनापुर एक्सटेंशन (उपन्यास)

लेखक- उमेश प्रसाद सिंह

प्रकाशक- प्रतिश्रुति प्रकाशन; 7 ए, बेंटिक स्ट्रीट, कोलकाता-700001

मूल्य- 220 रु.

फोन- 9330010032

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.