— प्रेमपाल शर्मा —

— प्रेमपाल शर्मा —

बाबासाहब आंबेडकर और ‘जाति का विनाश’ भारतीय संदर्भ में एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। जाति के खिलाफ यूं तो संघर्ष पिछले एक हजार साल के इतिहास में अब तक अनेकों हुए हैं, विशेषकर निर्गुण संतों के प्रवचन, दोहे, कविता में, लेकिन आधुनिक भारत के निर्मिति-काल में जिस उद्दाम चेतना और जीवट के साथ आंबेडकर जी ने जाति और अस्पृश्यता को मिटाने का संकल्प लिया उसे अनूठा ही कहा जाएगा। महाराष्ट्र में पैदा हुए और वहीं वे पग-पग पर जातीय दंश, द्वेष, असमानता, अस्पृश्यता से रूबरू हुए। इस संघर्ष के सैकड़ों सिरे हैं। पहले उन्होंने येनकेन अपने को शिक्षित बनाया, अमेरिका के कोलंबिया और इंग्लैंड से अर्थशास्त्र, कानून आदि की पढ़ाई की और फिर देश के स्वाधीनता संग्राम के नेताओं गांधी, नेहरू आदि को जातिप्रथा की समस्या से रूबरू कराया। गांधीजी साबरमती आश्रम और उससे पहले दक्षिण अफ्रीका के अनेक अनुभवों में जाति के जहर से थोड़ा-बहुत परिचित जरूर थे और उन्होंने यथासंभव इसके खिलाफ कदम भी उठाये, लेकिन गांधी की प्राथमिकता अंग्रेजों से देश की आजादी थी जबकि आंबेडकर की समाज से जाति-मुक्ति। उनका मानना था कि सामाजिक बराबरी से बड़ी कोई स्वतंत्रता नहीं है।

‘जाति का विनाश’ पुस्तक में आंबेडकर का वही प्रसिद्ध संपूर्ण भाषण है जिसे 1936 में उन्हें लाहौर में देने का मौका नहीं मिला। पुस्तक की प्रस्तावना में (15 मई 1939 को) स्वयं आंबेडकर ने उस पूरे पत्र व्यवहार को ज्यों का त्यों शामिल किया है। संक्षेप में दिसंबर 1935 में जात-पात तोड़क मंडल के सचिव संतराम ने आंबेडकर जी को पत्र में लिखा कि ‘आपके नए सूत्र धार्मिक धारणाओं का विनाश किए बिना, जिन पर जाति व्यवस्था आधारित है, जाति को तोड़ना संभव नहीं है’ की व्याख्या सुनने-पढ़ने के लिए बहुत ही व्यग्र हूँ। अतः हमारी कार्यकारिणी समिति आपको हमारे वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में देखने को आग्रही है। आंबेडकर ने स्वीकृति भी दे दी और इस विषय पर और विस्तार से अपना व्याख्यान भी तैयार कर लिया। इस व्याख्यान को लाहौर के मंच से बोला जाना था। अतः उसकी प्रति/प्रारूप को जात-पात तोड़क मंडल के सहायक सचिव इन्द्र सिंह ने आंबेडकर जी से मुंबई में ले लिया, लेकिन मंडल के कुछ लोगों को उस भाषण के कुछ अंशों पर आपत्ति थी। विशेषकर वह हिस्सा जब वे गुस्से में यह कहते हैं कि ‘मैं शायद तब तक हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं रहूँगा।’ स्वयं आंबेडकर जी जात-पात तोड़क मंडल के संस्थापक संतराम बीए के कामों से प्रभावित थे और इसीलिए पूरे मन से वहाँ जाने की तैयारी पर थे, लेकिन भाषण के कुछ हिस्सों को छोड़ने या हटाने के लिए वे तैयार नहीं हुए। अंततः उन्होंने मुंबई में ही भाषण की प्रतियाँ छपवाईं जिसके अंग्रेजी संस्करण की 1500 प्रतियां दो महीने के भीतर ही बिक गईं। बकौल पुस्तक में शामिल दूसरे संस्करण की भूमिका (1937) गुजराती, तमिल, हिन्दी, पंजाबी, मलयालम में अनुवाद हो रहा है और परिशिष्ट में कुछ और भी जोड़ा गया है। तीसरे संस्करण की भूमिका (1944) में आंबेडकर लिखते हैं कि ‘वे भारत में ‘जातियाँ : उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास’ को भी शामिल करना चाहते थे जो नहीं कर पाये।’

वर्तमान पुस्तक में आंबेडकर का यह निबंध भी शामिल कर लिया गया है जो इस मुद्दे को मुकम्मिल बनाता है। आंबेडकर को और जाति-व्यवस्था के खिलाफ उनके संघर्ष को समझने के लिए इससे बेहतर पुस्तक नहीं हो सकती। प्रस्तावना और उसमें दिए गए संदर्भ पूरी पुस्तक को समझने के लिए खिड़की का काम करते हैं। पुस्तक का एक-एक शब्द हिंदुओं को उनकी नींद से जगाना चाहता है। आज भोजन और अंतरजातीय विवाह से यह संभव नहीं है बल्कि उन धार्मिक धारणाओं को नष्ट करने से यह संभव होगा जिस पर जाति-व्यवस्था टिकी हुई है। धर्म और उसके विनाश से उनका क्या अभिप्राय है, इसे भी इस भाषण में पूरे विस्तार से तर्क के साथ समझाया गया है। पुस्तक में शामिल 1937 की प्रस्तावना का यह हिस्सा सभी का ध्यान आकर्षित करता है ‘दुनिया उन विद्रोहियों की बहुत ऋणी है जो पुरोहितों के सामने उनसे बहस की हिम्मत करते हैं और बताते हैं कि इस वर्ण से भी गलती हो सकती है। प्रत्येक प्रगतिशील समाज अपने विद्रोहियों को सम्मान देता है। अगर मैं हिंदुओं को यह महसूस करा पाता हूँ कि वे भारत के बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी अन्य भारतीय के स्वास्थ्य और खुशी के लिए खतरे पैदा कर रही है तो मेरी संतुष्टि के लिए इतना काफी रहेगा।’

जाति व्यवस्था का बेजोड़ विश्लेषण और समाधान के उपाय पुस्तक के कई खूबसूरत पक्ष सामने लाते हैं। डॉ. आंबेडकर और जात-पात तोड़क समाज के बीच पूरा पत्र व्यवहार इतना शालीन, लोकतांत्रिक और उद्देश्यनिष्ठ है जिससे मौजूदा पीढ़ी सीख ले सकती है। असहमति का मतलब एक दूसरे का जन्मजात शत्रु हो जाना नहीं, उनकी अपनी अपनी सीमाओं को दर्शाता है, उस समाज को भी, जिसे अभी धर्म की धारणाओं और कट्टरता से मुक्त होना है।

इतना ही महत्त्वपूर्ण पक्ष है पुस्तक में शामिल की गई पाद टिप्पणियाँ, जो परले पृष्ठ से ही बुद्ध, ब्रह्मांड, हरिजन सेवक संघ, डिप्रेस्ड क्लास, संतराम, कोलम्बिया विश्वविद्यालय, जात पात तोड़क मंडल से लेकर पुस्तक में शामिल हर प्रसंग, व्यक्ति के संदर्भ को समेटती हैं। बहुत मुश्किल काम होता है यह, लेकिन सबसे जरूरी। ऐसी पाद-टिप्पणियों की रोशनी में ही पाठक अपने को समृद्ध पाता है और पुस्तक ऐतिहासिक बनती है। दिवंगत राजकिशोर जी का अनुवाद तो पठनीय है ही।

पूरे भाषण को पढ़ते हुए कई प्रश्न उभरते हैं। निःसंदेह आंबेडकर न होते तो जाति-व्यवस्था की क्रूर सच्चाइयाँ आजादी के संघर्ष की आड़, एकता की दीवार के पीछे अलक्षित रह जातीं और यह पूरे हिंदू समाज के लिए बहुत घातक होता। शायद वैसे ही जैसे मुस्लिम समाज में विशेषकर औरतों की स्थिति या हर दृश्य बुराई के बावजूद भी कायम होती। स्वयं आंबेडकर ने कहा है- जब उनसे मुस्लिम धर्म अपनाने के इशारे किये जा रहे थे ‘कि हिन्दू धर्म अनगिनत बुराइयों के भंडार हैं लेकिन इनके खिलाफ आवाज उठाने की तो आजादी है, मुस्लिम धर्म में तो यह आजादी भी नहीं है। खैर, आंबेडकर में राजनैतिक सजगता, चेतना भी किसी से कम नहीं थी अतः उन्होंने अपना ध्यान हिंदू धर्म की बुराइयों पर ही केंद्रित रखा। ‘हिन्दू कोड बिल’ इसका अप्रतिम उदाहरण है और हिंदू समाज की औरतों को आंबेडकर का ऋणी होना चाहिए। यह जाति के बराबर ही महत्त्वपूर्ण सुधार है।

लेकिन क्या आंबेडकर जी की मृत्यु के बाद उस कांग्रेस शासन ने आंबेडकर के सपनों की तरफ कोई कदम बढ़ाया? आरक्षण का फैसला 1935 में ही हो गया था। उसके बाद तो छिटपुट बहस, मीमांसा रही है और वह सब भी सत्ता को अपनी मुट्ठी में करने की खातिर। कांग्रेस ने कुशल लोमड़ी की तरह मौका नहीं गंवाया। आंबेडकर को दरकिनार करते हुए पूरे दलित, पिछड़ा समुदाय का मसीहा बनने का प्रचार-प्रसार और इसका अंत हुआ कांशीराम के उभार के साथ अस्सी के दशक में। एक पुस्तक की दरकार पाठकों को और भी है, वह है कांग्रेस और आंबेडकर के संबंधों, विचारों का विश्लेषण, परीक्षण। और दूसरा, मुस्लिम समाज के बारे में आंबेडकर के विचार। शोध, इतिहास के ऐसे अविकल प्रश्नों, जिज्ञासाओं को राजनैतिक जोड़-घटा, लाभ-हानि के ऊपर जांचने की जरूरत है।

आंबेडकर जाति के प्रश्न पर विचार करते वक्त ‘धर्म की धारणा/धार्मिक धारणाओं’ पर विशेष जोर देते हैं और उसी को नष्ट करना पहली प्राथमिकता मानते हैं। लाहौर अधिवेशन जहाँ यह भाषण देना था उसके मूल में भी यही था जो तत्कालीन आयोजकों को बहुत नागवार गुजरा। लेकिन क्या इन धार्मिक धारणाओं के खिलाफ आंबेडकर जी के अनुयायियों ने भी एक कदम बढ़ाया। क्या आंबेडकर के नाम पर सिर्फ सत्ता की राजनीति करनेवाले इन्हीं धार्मिक धारणाओं को कट्टर हिन्दुओं की तरह ही अपने जीवन में नित्य प्रति नहीं ढो रहे? पूजा हो, हाथ में कलश हो, या ज्योतिष, वास्तु, नाड़ी, जन्म-मृत्यु संस्कार… सभी कुछ। सिर्फ आरक्षण के लिए सरनेम अलग हैं। उनके भी जिन्होंने दुनिया भर को तो यह बता दिया है कि वे ‘बौद्ध धर्म’ में यकीन करते हैं लेकिन धर्म की धारणाएं नब्बे प्रतिशत वही हैं जो सनातनी हिंदू की हैं। यहाँ सच्चे मन से अपनाया गया बौद्ध दर्शन इन धार्मिक धारणाओं के महल को ध्वस्त कर सकता था। इसमें बीसवीं सदी का विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना भी ‘जाति को नष्ट’ करने में उतनी ही कारगर होती। अफसोस,बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर नए सुविधासंपन्न दलित के लिए सिर्फ आरक्षण, रोस्टर, राजनीति, सत्ता की प्रतिशतवार हिस्सेदारी का नाम बनकर रह गया है? क्या दलित जाटव, खटिक, दलित जमादार, बाल्मिकी को अपने साथ रोटी-बेटी के संबंध के साथ जोड़ दिया गया है… अनंत प्रश्न हैं उतने ही क्रूर, बेचैन करने वाले, जैसे सनातनी हिंदू समाज के पंडितों, सवर्णों के। दुर्भाग्य देश का यह कि अब जाति नष्ट करने के लिए सुगबुगाहट नहीं है, उसे कई कुतर्कों की आड़ में बचाये, बनाये रखने की कोशिशें ज्यादा सक्रिय हैं और लोकतंत्र के पहरुओं के गिने जाने वाले नेता, बुद्धिजीवी भी जाने-अनजाने इसमें शामिल हैं।काश, ऐसी किताबें एक बार फिर एक बड़े आंदोलन का प्रस्थान बिंदु बन पाएं।

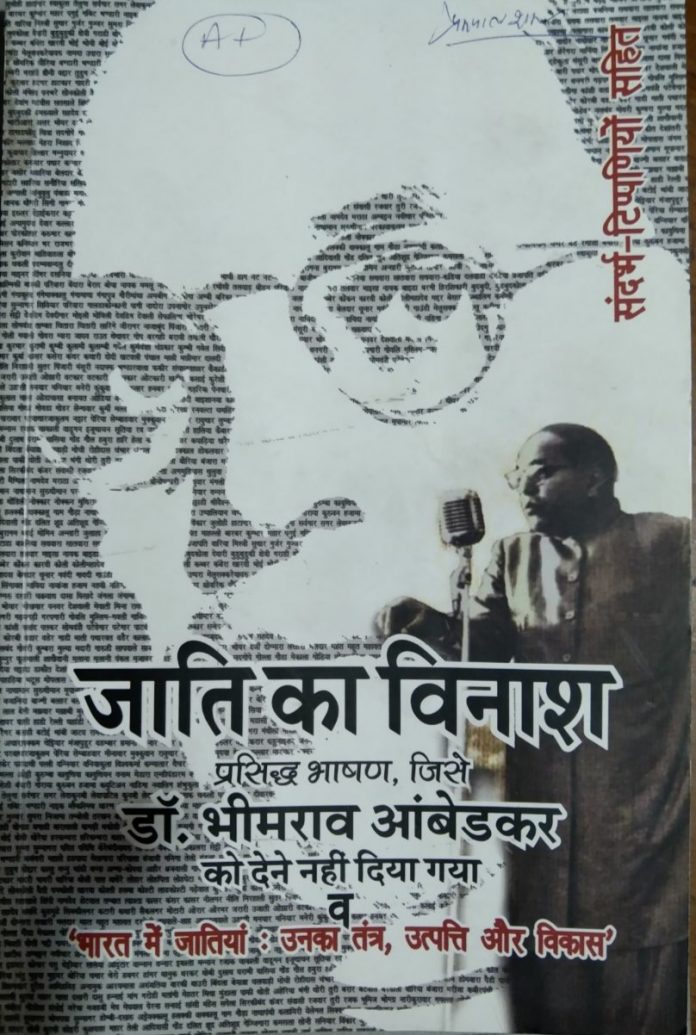

पुस्तक : जाति का विनाश

भारत में जातियाँ : उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास

- डॉ. भीमराव आंबेडकर

अनुवाद – राजकिशोर

संदर्भ–टिप्पणियाँ : डॉ. सिद्धार्थ

प्रकाशक : फारवर्ड प्रेस/ISBN – 978-93-87441-25/वर्ष 2008/पृ.184/कीमत: पेपरबैक्स (200 रुपये)

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.