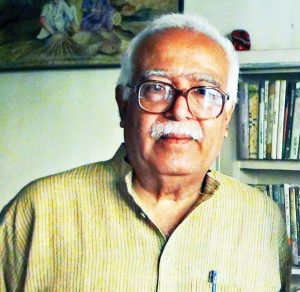

— प्रकाश मनु —

आज हिसाब लगाने बैठा, तो थोड़ी हैरानी हुई। पूरे बत्तीस बरस हो गए उस मुलाकात को। उसके बाद भी दो-तीन दफा मिलना हुआ, पर वह मुलाकात! वह पहली मुलाकात कभी फीकी नहीं पड़ी, उसके रंग कभी धुँधलाए नहीं, “एक रंग होता है नीला और एक वह…!”

गरमियाँ थीं, जून की गरम लूओं वाली दोपहर।

इतवार को ऐसी ही एक दोपहर में जब कपड़ों के भीतर जिस्म जलते हैं और चौतरफा सन्नाटा बज रहा होता है, मैं प्रेस एनक्लेव यानी सहाय जी के घर का पता पूछता-पूछता उनके पास पहुँचा था। दिल्ली के भूगोल से तब तो और भी कम परिचय था। यों अब भी कहाँ जान पाया हूँ!

मेरे हाथ में किताब थी, कविताओं की अपनी ताजा छपी किताब, ‘कविता और कविता के बीच’। मेरे मित्र देवेंद्रकुमार के साथ छपा साझा कविता-संकलन, जो मैं सहाय जी को भेंट करना चाहता था। इंडो-बलगेरियन लिटरेरी क्लब ने उसपर एक गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसकी अध्यक्षता सहाय जी को करनी थी। उन तक पुस्तक पहुँचाने का जिम्मा मेरा। सोचा था, इसी बहाने शायद उस कद्दावर लेखक से मुलाकात हो जाएगी, जिससे भीतर ही भीतर न जाने कितनी मुलाकातें हो चुकी थीं।

सुबह निकला था और बड़ी मुश्किलों-झंझटों से दो-चार होते हुए करीब-करीब बदहवास हालत में दोपहर तक पहुँचा था। और फिर वह मेरी पुरानी आदत, बगैर फोन…! जाने कब, कैसे मेरे दिमाग में बैठ गया है कि फोन करके होनेवाली मुलाकातें ‘प्रायोजित’ होती हैं। तो सौ झंझट मंजूर हैं, मगर फोन नहीं।

भरी दोपहरी। धूप सीधी सिर पर गिर रही है—आग!

मैं पसीने-पसीने नीचे सड़क पर खड़ा हूँ और ऊपर आँखें उठाए नंबर पहचान रहा हूँ। यही नंबर लिखा था न डायरी में?

डायरी खोलता हूँ, बंद करता हूँ और सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ।

सोच रहा हूँ—नहीं, नहीं, इस समय किसी भले आदमी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। बस, किताब देकर चला जाऊँगा।

दरवाजा खुलने पर जो युवती बाहर आई—शायद उनकी बेटी, उसे मैं किताब सौंपता हूँ। फिर “कृपया सहाय जी को दे दीजिएगा!” कहकर जल्दी से सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाता हूँ।

“क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे?” सवाल मुझसे पूछा गया है।

अब मैं असमंजस में हूँ—कैसे कहूँ कि उनसे मिलना तो मेरे लिए सपना है। अपने प्रिय लेखक से कौन नहीं मिलना चाहेगा?

“हाँ…नहीं, पर वे शायद व्यस्त होंगे। आप पूछ लीजिए उनसे।” घबराहट में मेरे मुँह से ऐसी भाषा निकलती है जिसका व्याकरण से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है।

मैं सीढ़ियों से नीचे की ओर निगाह गड़ाए खड़ा हूँ कि शायद ऐसा ही कोई जवाब आएगा और मैं झट चल पड़ूँगा।

मेरे मन में कहीं न कहीं एक अक्खड़ छवि भी है रघुवीर सहाय की, एकसाथ समाजवादी और एक स्नॉब आदमी। दोनों में से किसी से मेरा सीधा परिचय नहीं। एक को कविताओं से जानता हूँ, दूसरे को सुनी-सुनाई बातों से।

“वे बुला रहे हैं…!” हाँ, यही मुझसे कहा गया है—और अगले ही क्षण मैं अपने प्रिय कवि के आगे था। वह कवि, जिसका काव्य-संसार मेरे लिए एक बीहड़ जंगल था। और वह जंगल मेरे लिए जीने की अनिवार्यता था। मैं उसमें घूमता, भटकता, साँस लेता था। सारे-सारे दिन वे मेरे साथ, मेरे भीतर उपस्थित रहते थे और सालों-साल हो गए थे हमें साथ-साथ रहते हुए। उनकी कविताओं से मुझे जीवन की खुराक मिलती थी, बल्कि कविता में जीने की तमीज मैंने उनसे सीखी।

वे मेरी कविताओं की किताब उलट-पलट रहे हैं। कभी शुरू से कभी बीच-बीच से कुछ देखते हैं, फिर पलटते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर रुक कर कुछ देखने लगते हैं। इस बीच मैं चोरी-चोरी कभी उनके चेहरे को, जिस पर एक हल्की-सी थकान साफ नजर आती है और कभी कमरे को देख जाता हूँ।

कमरा क्या है, एक छोटा-सा केबिन, ढेर-ढेर किताबों से लबालब। लिखने की कुर्सी-मेज को छोड़कर बहुत कम जगह बच रहती है, जिस पर पीछे की तरफ पैसेज-सा है। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए वहीं से गुजरना पड़ता है।

उन्होंने किताब एक ओर रख दी है, “मैं इसे पढ़ूँगा, फिर बात करेंगे कभी!” अब वे पूछ रहे हैं मेरे बारे में और बात वहाँ-वहाँ जा रही है, जहाँ का मैंने कभी सोचा ही नहीं था।

मेरी शुरुआती झिझक कि जाने वे कैसे होंगे, उनसे कैसे बात करूँगा, अब गायब हो गई है। और मैं उनसे बात कर रहा हूँ, जैसे उम्र में बड़े अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, अपने बड़े भाई से बात कर रहा हूँ। उससे जो उम्र और अनुभव दोनों में मुझसे बड़ा है और इस राह पर मुझसे पहले कई दफा आ-जा चुका है।

मैं बाल पत्रिका ‘नंदन’ में हूँ, यह पता चला तो सहाय जी बाल साहित्य की चर्चा छेड़ देते हैं। पूछते हैं, “आप लिखते हैं बच्चों के लिए…?”

“जी। ज्यादातर कविताएँ…!”

मेरी बात सुनकर लगा, विचारों की एक दुनिया उनके भीतर बन रही है। फिर वे उससे निकले। गजब की मासूमियत के साथ कहते हैं, “मैं चाहकर भी कभी नहीं लिख सका बच्चों के लिए। मुझे बड़ा कठिन लगता है, हालाँकि इच्छा बराबर रहती है। पता नहीं, आप लोग कैसे लिख लेते हैं?”

फिर याद करने लगते हैं, “एक जमाना था, बड़ों के लिए लिखनेवाले सब लेखकों ने बच्चों के लिए लिखा। बांग्ला में आज भी यह परंपरा मिल जाएगी, लेकिन हिंदी में…?” हल्का विषाद-सा उतर आया उनके चेहरे पर।

“एक कारण शायद यह भी हो कि हिंदी में बाल साहित्य का मौजूदा तालाब गँदला है। ज्यादातर छोटी प्रतिभा के लोग हैं और वे ऐसी आपाधापी मचाए रखते हैं कि कोई बड़ा लेखक इधर आना ही नहीं चाहता।” मैं थोड़ी तिक्तता से कहता हूँ।

“शायद आप ठीक कह रहे हैं। इसीलिए बाल साहित्य से विरक्ति होती है। लोग कुछ भी लिख देते हैं, अनुवाद में तो और भी गड़बड़ है।” और सहाय जी अपने कुछ कड़वे अनुभव सुनाने लगते हैं। फिर पूछते हैं, “आप बाल पत्रिका में कैसे?”

“इसलिए कि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग ‘मिसफिट’ हैं और चुनने का अधिकार ज्यादातर लोगों के पास नहीं है।”

अपने बारे में बताते-बताते मैं एकाएक दस वर्ष पीछे के एक निजी ‘महासमर’ में कूद जाता हूँ, “आपकी ‘आत्महत्या के विरुद्ध’ ने एक तरह से मुझे आत्महत्या से बचाया था, सहाय जी।”

“क्यों, क्यों…कैसे?” वह एकाएक असहज हो उठे।

मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रिसर्च के दिनों के अपने हालात के बारे में बताता हूँ जब एक ओर कविता थी यानी कविता को शिद्दत से जीने की खुद्दारी, दूसरी ओर हैड साहब यानी हिंदी विभाग के अध्यक्ष महोदय का ‘गणित’, तीसरी ओर अंतरजातीय विवाह की अपनी भीषण मुश्किलें।…

“और मैंने, मैं जो कि दिन भर किताबें पढ़नेवाला एक विचित्र एकांतिक जीव था, आखिर घबराकर आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था। लगता था, मौत सामने खड़ी है, बुला रही है। बस, ब्रह्मसरोवर में कूदूँगा और खत्म—सब खत्म! और तब मुक्तिबोध और धूमिल के साथ-साथ ‘आत्महत्या के विरुद्ध’ की कविताएँ थीं, जिन्होंने मुझे आत्महत्या से बचाया। हालात सहते जाने की बजाय उनपर चोट करना सिखाया!

“आपकी ‘आत्महत्या के विरुद्ध’ से कविता का एक नया संस्कार, कविता की एक नई दुनिया मेरे भीतर बनी। मैं, जो छायावादी किस्म की चीज हुआ करता था और उसी के चलते मैं साहित्य में आया था, ‘आत्महत्या के विरुद्ध’ से वह दुनिया टुकड़े-टुकड़े हो गई! एक तरह से यह अच्छा ही हुआ, इसलिए कि जहाँ वह रोमानी किस्म की कविता मेरी तकलीफों में मेरा साथ छोड़ गई—नाकाफी साबित हुई, वहाँ ‘आत्महत्या के विरुद्ध’ ने मुझे बुरे से बुरे हालात में जीने का दर्शन दिया।”

फिर मैं उस अनुभव के बारे में बताने लगता हूँ, जिसके बारे में सोचकर अब मैं खुद चकित रह जाता हूँ—

“आपकी ‘आत्महत्या के विरुद्ध’ किताब एक मित्र से लेकर पढ़ी थी, उसपर कीमत शायद पाँच रुपए पड़ी थी। मैं खरीदना चाहता था, तब एक दूसरा एडीशन आ गया था। उसका साइज बदल गया था और अक्षर भी शायद छोटे हो गए थे जो मुझे प्रिय नहीं थे। अकेली किताब प्रकाशक से मँगवाने की भी समस्या थी। लिहाजा मैंने पूरी किताब हाथ से लिखी।…नहीं, पूरी नहीं, इसलिए कि मैंने और मेरी एक दोस्त ने, जो बाद में मेरी पत्नी बनी—उसे मिलकर लिखा था, भूमिका तक। पूरी किताब जस की तस हमने खुद तैयार कर ली। वह हस्तलिखित प्रति अब भी मेरे पास होगी। और यही नहीं, मुझे पूरी-पूरी कविताएँ याद थीं आत्महत्या के विरुद्ध की। मैं अकेले में उन्हें दोहराया करता था और विस्थितियों के खिलाफ खड़ा होने के लिए खुद को तैयार कर रहा था।…

“फिर ‘हँसो, हँसो जल्दी हँसो’ आया तो उसकी भी तमाम कविताएँ मुझे अच्छी लगीं, याद भी हो गईं, पर उसके साथ वह रिश्ता नहीं बना जो ‘आत्महत्या के विरुद्ध’ के साथ था। या फिर जो ‘सीढ़ियों पर धूप में’ की कविताओं के साथ था…खासकर उसकी पिता वाली कविता मुझे अद्भुत लगती है।…”

सहाय जी गंभीर हैं, चकित भी। जैसे जो कुछ मैं कह रहा हूँ, उसकी लेखकीय संदर्भ में व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हों।

फिर मैं उस दौर की अपनी मन:स्थिति के बारे में बताने लगता हूँ—

“मैंने आपको शायद बताया था कि मैं उन दिनों प्रेम में था जब आपसे मुलाकात हुई थी, माने आपकी कविताओं में मुलाकात हुई थी। और सहाय जी, हम दोनों ने साथ-साथ पढ़ी थीं ये कविताएँ। हम रिसर्च रूम के बाहर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते और ये कविताएँ पढ़ते और एक-दूसरे को सुनाते या डिस्कस करते। यानी इन कविताओं को पढ़कर किया गया ‘प्रेम’। जाहिर है, हम बहुत सादा, बहुत सीधे, बहुत लड़ाकू थे, आपकी सपाटबयानी की तरह।”

हँसते हैं सहाय जी। उन्हें हँसता देखकर मेरा हौसला थोड़ा बढ़ता है और मैं आगे बढ़कर थोड़ी छूट लेने की कोशिश करता हूँ—

“उन दिनों आपकी कविता पढ़ी थी, ‘एक रंग होता है नीला और एक वह जो तेरे जिस्म पर नीला होता है…’ तो बड़ा मजा आता था। उसके अर्थ खुलते थे, बिल्कुल अपनी तरह के। बिल्कुल निजी बिंबों का एक संसार मेरे भीतर बनता था। और वह दुनिया…वह दुनिया मैं आपको बताता हूँ, ‘नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग’ वाली प्रसादमय दुनिया से आगे, मीलों आगे की चीज थी।”

बताते-बताते मैं शायद कुछ ज्यादा भावुक हो गया हूँ—

“मैं कैसे बताऊँ आपको कि मेरे भीतर एक दुनिया एक और दुनिया को पछाड़ रही थी। कैसे बताऊँ कि यह कविता मैं उन दिनों पढ़ता था तो सोचता था कि यह कविता तो मैंने लिखी है, रघुवीर सहाय की कैसे हो सकती है यह कविता? क्योंकि इस कविता को जो मानी मैंने दिए हैं—मेरी प्रेमिका का जो ‘नीलापन’ और अनंत भगिमाएँ जुड़ गई हैं इसके साथ, वे उनको यानी रघुवीर सहाय को कैसे पता हो सकती हैं?…उनके लिए तो यह सब बिल्कुल अज्ञात होगा। तो यह कविता उनकी कैसे हो सकती है…?”

कहते-कहते मुझे हँसी आ गई।

इसपर सहाय जी भी खुलकर हँसते हैं तो मैं नोट करता हूँ, यह हँसी बहुत स्वादभरी, बहुत रंगभरी, बहुत अर्थभरी, बहुत अपनत्व भरी है।

इतने में श्रीमती सहाय पास से गुजरीं तो सहाय जी परिचय कराते हैं, “आप…प्रकाश मनु। नई किताब आई है इनकी।”

मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ।

“आप कुछ लेंगे? ठंडा या गरम…?” सहाय जी मेरी ओर देखकर पूछ रहे हैं।

“चाय ले लूँगा।” मैं संकोच के साथ कहता हूँ।

“मैं भी चाय पी लूँगा।” श्रीमती सहाय की ओर देखकर एक सादा घरेलू मुसकान के साथ वे कहते हैं और उनके जाने के बाद मेरी और मुड़ते हैं। आँखों में गहरी चमक है, मुसकराती हुई चमक—

“ऐसा ही होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर पाठक जो कविता को पढ़ता है और सचमुच कविता के अपने संसार, कवि के अपने रचना-क्षण से जुड़कर कविता को पढ़ता है, वह उसे एक नया अर्थ देता है। ऐसा अर्थ जो बहुत बार लेखक को भी अज्ञात होता है। यहाँ कविता कवि को उलाँघ जाती है, कवि से बड़ी हो जाती है, इसलिए कि वह कवि के अनुभव-संसार से निकलकर आपके अनुभव-संसार से जुड़ गई।”

शब्द, ऐसे सीझे हुए शब्द, कि जो अनायास आपके दुखों पर पट्टियाँ बाँध देते हैं, और किसी बहुत अंतरंग मित्र की तरह पीठ थपथपाते जान पड़ते हैं।

मुझे बहुत प्रिय लगा उनका यह रूप।

फिर उनकी कविता और समकालीन साहित्य पर देर तक बात हुई। हर विषय पर सहाय जी की बेबाक राय जैसे मुझे रास्ता टटोलने में मदद करती है।

इस बीच चाय आई। पी गई। साथ-साथ बातों का सिलसिला भी, जो कहीं खत्म नहीं होना चाहता।

उनकी कविताओं के प्रूफ पास ही मेज पर पड़े हैं। कई बार मेरी आँखें वहाँ से टकराकर लौट आई हैं।

“आपके शायद नए कविता-संकलन की तैयारी…?”

“हाँ।” वे प्रूफ उठाकर देखने लगते हैं। साथ ही होंठ धीरे से हिल रहे हैं, जैसे किसी बड़े कवि के हिलते हैं, जिसकी कविताएँ अपने समय का सच होती हैं।

“मेरी इच्छा है सहाय जी, आप कुछ कविताएँ मुझे सुनाएँ। मेरा यह सौभाग्य होगा।”

“अच्छा, लेकिन एक सुनाऊँगा, सिर्फ एक।” जिद क्या सहाय जी नहीं कर सकते?

“जी, ठीक है…!” और वे सुनाना शुरू कर देते हैं।

मैं कविता सुन रहा हूँ, मगर शब्दों से अधिक उनका सुनाने का ढंग, उनकी आवाज, उनका चेहरा, उनकी चमकती हुई आँखें मेरे भीतर खुबती चली जाती हैं।

वे सुना रहे हैं और कसकर मुझे देख रहे हैं, मेरे चेहरे के छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को जैसे जज्ब कर लेना चाहते हों। मैं बोल नहीं रहा, तो जैसे मेरे होंठों की अस्फुट ध्वनियों के अलावा मेरे चेहरे पर आता यही खिंचाव उन्हें मेरी प्रतिक्रिया समझने में मदद दे रहा है।

मेरा कविता में इस कदर डूबा होना शायद उन्हें अच्छा लगा हो, इसलिए वे एक और कविता सुनाते हैं। फिर एक और…!

मुझे भीष्म की प्रतिज्ञा का टूटना अच्छा लग रहा है। उन्होंने तो सिर्फ एक कविता सुनाने के लिए कहा था न! फिर मैं उनसे ‘सीढ़ियों पर धूप में’ पुस्तक की “शक्ति दो, बल दो, हे पिता/…पैरों में कुली की-सी चाल छटपटाय…” कविता पढ़ने का आग्रह करता हूँ, “यह मुझे बहुत प्रिय है।”

सहाय जी एक स्निग्ध दृष्टि मुझ पर डालते हैं। जैसे कह रहे हों, “यह तो मुझे भी इतनी ही प्रिय है!” और पास ही रैक में रखा संचयन उठाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक सादी, लेकिन गहरी आत्मीयता से लिपटी लय।

कविता पूरी होते ही मैं किसी कृपण की तरह जो कुछ मिला, उसे झोली में समेटकर उठ खड़ा होता हूँ, “अब चलूँगा।”

यह क्षण मेरे जीवन के सबसे समृद्ध, भरे-पूरे क्षणों में से एक है। मैं आँधियों में हरहराते पेड़ जैसा था, और आँधियाँ गुजर जाने के बाद पेड़ पर जो खरोंचें छूट जाती हैं, जो सहनशक्ति और भराव आता है, उसे कैसे कहूँ? और वे, “आप कैसे जाएँगे?” पूछने के बाद खुद-ब-खुद बताना शुरू कर देते हैं कि मैं कैसे बस टर्मिनल तक पहुँच सकता हूँ और वहाँ से किस-किस नंबर की बस मिल जाएगी।

मैं हाथ जोड़कर वापस मुड़ता हूँ और सीढ़ियाँ उतरने लगता हूँ।

ताज्जुब है, पिछले दिनों ‘आत्महत्या के विरुद्ध’ की हाथ से लिखी प्रति फिर से उठाकर पलट रहा था तो अचानक लगा, इसमें गुजरे हुए दिनों के दुख-पीड़ाओं और स्मृतियों की गंध के साथ-साथ एक और गंध आकर शामिल हो गई है—उस मुलाकात की गंध!…

और इस दुनिया के भीतर एक छोटी, मगर जीवंत दुनिया जो मैंने बना रखी थी, जहाँ सोते-जागते, चलते-फिरते कविता की पंक्तियाँ मेरा पीछा करती थीं, उस दुनिया के तमाम-तमाम अनकहे बिंबों में एक बिंब आकर और जुड़ गया है। एक भूरे-सँवलाए, चटियल पहाड़ वाला बिंब, जिसमें बाहरी रूखेपन के भीतर बहुत कुछ लहर-लहर बह रहा है। और वहाँ पेड़ बहुत हैं, रंग और हरियाली भी। और उसके साथ ही वह पूरी मुलाकात याद आ जाती है, वह रोमांच…वही कशिश!

अचानक मेरे होंठों पर सहाय जी की कविता की लाइनें चली आती हैं। वह कविता जो एक समय था मेरे खून में रच-बस गई थी और अब भी वह कहीं न कहीं खून की लय में ताल देती है—

एक रंग होता है नीला

और एक वह जो तेरे जिस्म पर नीला होता है

इसी तरह लाल भी लाल नहीं है

बल्कि एक शरीर के रंग पर एक रंग

दरअसल कोई रंग कोई रंग नहीं है

सिर्फ तेरे कंधों की रोशनी है

और कोई एक रंग जो उस पर पड़ा हुआ है

कंधों पर पड़े इस रंग की याद में खोया नहीं कि अनचाहे दृश्य एकाएक पलटता है और सहाय जी अपनी ‘सपाटबयानी’ के मायने बताते नजर आते हैं। कुछ ऐसे कि सपाटबयानी के भीतर की अकुलाहट उसे चीरती हुई बाहर आ जाती है और कविता ‘हाथ की छटपटाहट’ बन जाती है—

न सही यह कविता

यह मेरे हाथ की छटपटाहट सही

यह कि मैं घोर उजाले में खोजता हूँ

आग

जबकि हर अभिव्यक्ति

व्यक्ति नहीं

अभिव्यक्ति

जली हुई लकड़ी है न कोयला न राख।

लग रहा था, रघुवीर सहाय के दो विरोधी—नहीं, विरोधी लगते मूड्स हैं ये, और रघुवीर सहाय इनके बीच कहीं हैं।

नहीं-नहीं, रघुवीर सहाय को पाना इतना आसान नहीं। इसलिए कि हर बार वे आपकी बनाई हुई हदों को फलाँग जाते हैं, किसी भी बड़े कवि की तरह। किसी भी भाषा में हर दौर में ऐसे कुछ ही कवि होते हैं जो एक मूर्ति बनाते, एक ढहाते हैं। और जो सिर्फ ‘ढहाते’ हैं या जो सिर्फ बनाए चले जाने का भ्रम पाले बैठे हैं, उनका तो कहना ही क्या!

रघुवीर सहाय हमारे युग के उन थोड़े-से लेखकों में से थे जिन्होंने सत्ता के आगे ‘हें-हें’ करनेवाले लेखकों से अलग लेखक की इमेज बनाने की चिंता में जीवन-भर संघर्ष किया। सत्ताप्रिय ‘गद्गदायमान’ लेखकों की भीड़ में वह ‘एक भयानक बात कहकर बैठ जाने वाले’ लेखक थे। शायद इसीलिए उन्होंने प्यार नहीं, नफरत को भी एक रचनात्मक अर्थ दिया—

एक मेरी मुश्किल है जनता

जिससे मुझे नफरत है, सच्ची और निस्संग!

हालाँकि यह नफरत ऐसी है जिस पर सौ प्यार न्योछावर हैं। भीतर की गहरी, बहुत गहरी सहानुभूति के बिना ये शब्द कहे नहीं जा सकते।

रघुवीर सहाय ने इसी दुनिया के बीच लेखक की एक दुनिया बनाने की चिंता की और शायद इसीलिए, वे उन लोगों में से थे जिनके बारे में बिना शक कहा जा सकता है कि उनका जीना-मरना, बोलना, चलना, फिरना कुछ भी साहित्य से अलग नहीं था। और आखिर में, जैसी कि उनकी प्रतिज्ञा थी, वह मरे भी इसी दुनिया में, इसी दुनिया के लिए! और मुझे याद आते हैं उनके शब्द—

“…सबसे मुश्किल और एक ही सही रास्ता है कि मैं सब सेनाओं में लड़ूँ—किसी में ढाल सहित, किसी में निष्कवच होकर—मगर अपने को अंत में मरने सिर्फ अपने मोर्चे पर दूँ—अपनी भाषा के, शिल्प के और उस दोतरफा जिम्मेदारी के मोर्चे पर जिसे साहित्य कहते हैं।…भाइयो, अगर हम अपनी दुनिया में जूझते-जूझते जिंदा नहीं रह सकते तो कम से कम इतना करें, जब मरना पड़े तो उसी में मरने की कोशिश करें।”

आज भी जब कभी किसी नैतिक संकट या सृजन की मुश्किल में पड़ता हूँ, अपने ‘सेनानायक’ के ये शब्द अँधेरे को चीरती रोशनी की शहतीर की तरह याद आते हैं। बहुत…बहुत याद आते हैं।

(अप्रकाशित आत्मकथा का एक अंश )

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

बीमारी के बाद यह पहला अवसर है जब रघुवीर सहाय जी से आपकी भेंट का किस्सा एक ही बार मे या यूं कहूँ, एक ही सांस में पढ़ गया। आत्मीय संतुष्टि मिली, इस मराठी नगरी में हिंदी पत्र-पत्रिकाओं पुस्तकों की बड़ी कमी खलती है।अब बहुत मन हो रहा है पढ़ने का। मन्नूभाई यदि संभव हो तो जो कुछ भी पठनीय पीडीएफ में उपलब्ध हो मुझे भेजते रहें नहीं तो अकेलेपन का संत्रास मुझे खाजायेगा।हालांकि शरीर अपनी गति से चल रहा है। अपना तथा अपने परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे।आपका- रमेश