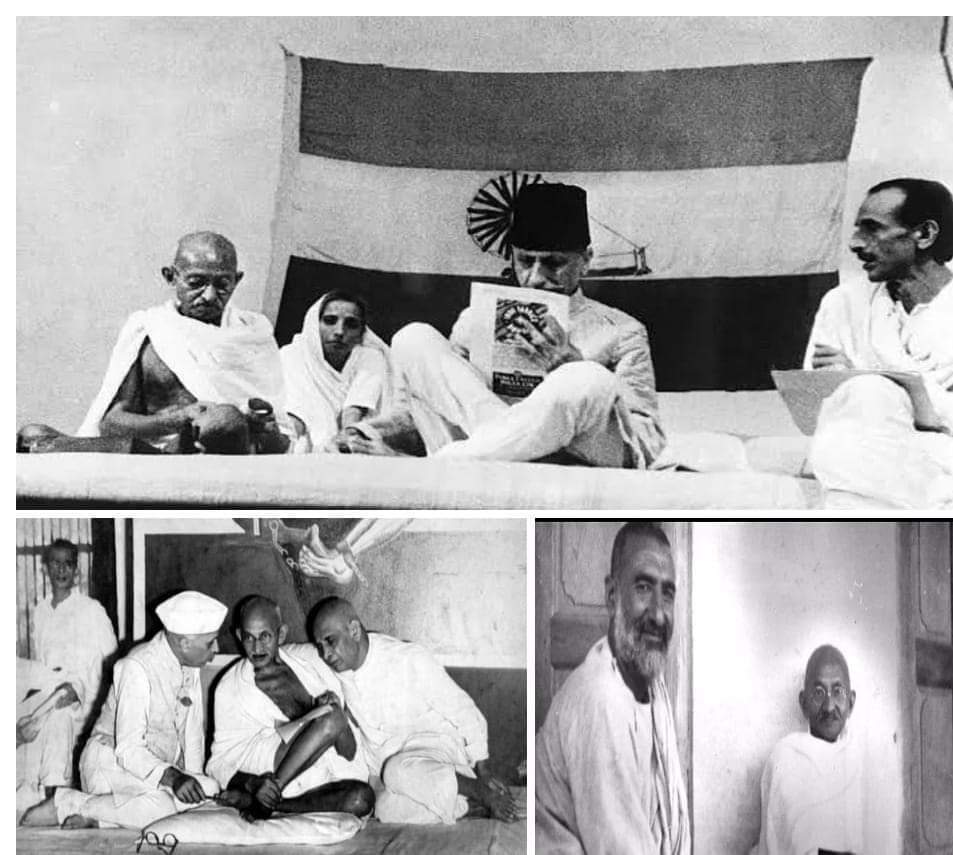

(महात्मा गांधी सार्वजनिक जीवन में शुचिता, अन्याय के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष और सत्यनिष्ठा के प्रतीक हैं। उनकी महानता को दुनिया मानती है। फिर भी गांधी के विचारों से मतभेद या उनके किसी कार्य से असहमति हो सकती है। लेकिन गांधी के बारे में कई ऐसी धारणाएं बनी या बनायी गयी हैं जिन्हें गलतफहमी ही कहा जा सकता है। पेश है गांधी जयंती पर यह लेख, जो ऐसी गलतफहमियों का निराकरण करता है। गांधी की छत्रछाया में पले-बढ़े और उनके सचिव मंडल का हिस्सा रहे स्व. नारायण देसाई का यह लेख गुजराती पत्रिका ‘भूमिपुत्र’ से लिया गया है। नारायण भाई ने गांधी की बृहद जीवनी भी लिखी है।)

8. गांधीजी सुभाषचंद्र बोस के विरोधी थे?

सुभाषचंद्र बोस के प्रति गांधीजी के रुख को लेकर भी काफी गलतफहमी फैली है। यह तो जाहिर है कि दोनों के साधन एकदम अलग-अलग थे। गांधीजी अहिंसा में मानते थे। सशस्त्र क्रांति में उनका विश्वास नहीं था। गांधीजी यह भी मानते थे कि देश को अपनी आजादी की लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। सुभाषबाबू आजादी के लिए विदेशों से सैन्य मदद लेने को सही मानते थे और यह भी मानते थे कि दूसरे विश्वयुद्ध के समय ऐसी मदद हासिल करने का अच्छा मौका है। आजादी के बाद की समाज-रचना के विषय में भी गांधीजी और सुभाष बोस के विचारों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जितना फर्क था। पर उसकी चर्चा यहां प्रासंगिक नहीं है। गांधीजी को लेकर जो गलतफहमी है वह मुख्य रूप से सुभाषबाबू के दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के वाकये से ताल्लुक रखती है। तब सुभाषबाबू के प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार डॉ. पट्टाभि सीतारमैया के बारे में गांधीजी ने लिखा था कि ‘पट्टाभि की हार मेरी हार है’। उनकी यह टिप्पणी गलतफहमी का सबब बनी।

स्विट्जरलैंड में स्वास्थ्य-लाभ के लिए रह रहे विट्ठलभाई से सुभाषबाबू की अच्छी दोस्ती हो गयी थी। दोनों ने एक साझा बयान जारी कर कहा था कि कांग्रेस आज तक जिस (अहिंसा के) रास्ते पर चली है वह उस समय के लिए ठीक था। अब इस रास्ते को और उसके नेतृत्व को भी बदलने की जरूरत है। उसके स्थान पर प्रगतिशील विचारकों (समाजवादियों, साम्यवादियों और अन्य वामपंथियों) को मिलकर देश के नेतृत्व पर काबिज हो जाना चाहिए। इस बयान के बाद सुभाषबाबू देश में आए तब गांधीजी ने खास उन्हें ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया था। और इसीलिए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कांग्रेस के संविधान के मुताबिक अध्यक्ष अपनी कार्यसमिति को चुनता था। तब सुभाषबाबू ने कार्यसमिति में तीन समाजवादियों को लिया था। लेकिन कार्यसमिति में बहुमत तो गांधीजी के नेतृत्व में माननेवालों का था। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सुभाषबाबू के एक साल के कार्यकाल में इस बहुमत और उनके बीच के मतभेद जब-तब जाहिर होते रहे। उसके बाद के साल में वह दूसरी बार कांग्रेस-अध्यक्ष बनना चाहते थे। कांग्रेस के संविधान के अनुसार उन्हें दूसरी बार उम्मीदवार होने का हक भी था।

कार्यसमिति के बहुमत ने उस साल मौलाना आजाद का नाम सुझाया, तब सुभाषबाबू ने अपनी उम्मीदवारी दर्ज करायी। अपने नाम पर मौन सहमति देने के बाद एकदम आखिरी घड़ी में मौलाना अपनी उम्मीदवारी से पीछे हट गए थे। इस प्रसंग में जवाहरलालजी का नाम भी सुझाया गया। लेकिन वह अध्यक्ष बनने के लिए राजी नहीं थे। अंतिम समय में मौलाना आजाद ने उम्मीदवारी से साफ-साफ इनकार कर दिया, तब सरदार पटेल की अगुआई में कार्यसमिति के बहुमत ने डॉ. पट्टाभि का नाम सुझाया और काफी आनाकानी के बाद उन्होंने उम्मीदवारी के लिए अपने नाम पर रजामंदी दी। गांधीजी इस सारे प्रकरण में चुप थे। कांग्रेस की महासमिति ने सुभाष बाबू को प्रचंड बहुमत से चुना था। फिर गांधीजी का बयान आया कि बहुमत से चुने गए सुभाष बाबू को ही कार्यभार सँभालना चाहिए। वैचारिक रूप से पट्टाभि के विचार गांधीजी से मेल खाते थे, इसलिए गांधीजी ने लिखा था कि पट्टाभि की हार मेरी हार है। लेकिन गांधीजी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि सुभाषबाबू को अपने अनुकूल कार्यसमिति चुननी चाहिए और अपने ढंग से कार्यभार सँभालकर कामकाज आगे चलाना चाहिए।

यह बात सही है कि महासमिति के ज्यादातर सदस्य पट्टाभि की तुलना में सुभाषबाबू को ज्यादा पसंद करते थे, पर साथ ही वे गांधीजी का मार्गदर्शन भी चाहते थे। इसलिए उनकी तरफ से ऐसा प्रस्ताव आया कि नए अध्यक्ष गांधीजी से पूछकर अपनी कार्यसमिति चुनें। गांधीजी उस वक्त राजकोट में थे। यह प्रस्ताव त्रिपुरी में पास हुआ था। सुभाषबाबू ने जब इस संबंध में गांधीजी से संपर्क किया तो गांधीजी ने आग्रहपूर्वक यही कहा कि सुभाषबाबू को अपनी मनपसंद कार्यसमिति चुननी चाहिए और अपनी योजना के अनुसार संस्था को आगे ले जाना चाहिए। कांग्रेस कार्य़समिति का बहुमत सुभाषबाबू के साथ नहीं था। इसलिए वह मुश्किल में पड़ गए। आखिरकार उन्होंने मामले को महासमिति में ले जाने और उनके समर्थन से नए सिरे से चुने जाने की पेशकश की। महासमिति की बैठक कलकत्ता में हुई। बैठक स्थल के आसपास नारे लगाते हुए ऐसे लोग भी चक्कर काट रहे थे जो सुभाष बाबू के समर्थक तो थे मगर महासमिति के सदस्य नहीं थे। इस मौके पर महासमिति ने नए अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को चुना।

उसके बाद सुभाषबाबू गुप्त ढंग से देश से बाहर चले गए। उन्होंने जर्मनी जाकर हिटलर के समर्थन से सेना खड़ी करने की योजना उसके सामने रखी। हिटलर ने पहले तो बहुत दिनों तक उन्हें मिलने का मौका ही नहीं दिया, और जब दिया भी, तो उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी। बस जर्मनी से, युद्ध के बीच, पनडुब्बी की मार्फत उन्हें जापान पहुँचवा दिया। जापान की सरकार ने हिंदुस्तानी लोगों का आजाद हिंद फौज बनाने के विचार को समर्थन दिया। पर उन लोगों ने बहुत-सी जगहों पर आजाद हिंद फौज को आगे रखकर जापानी फौज को पीछे-पीछे चलाया। पुराने जमाने में किले का दरवाजा खोलने के लिए जिस प्रकार सेनाएँ ऊँट की फौज को आगे रखकर, उसे मरने देकर, फिर हाथियों के वजन से दरवाजा तोड़कर किले में बाकी फौज को घुसाती थीं, किसी हद तक कुछ वैसा ही जापानी सेना ने किया।

लेकिन वह इतिहास फिलहाल हमारा विषय नहीं है। यहाँ तो हमें इतना ही समझने की जरूरत है कि सिद्धांत को लेकर तीव्र मतभेद होने पर भी गांधीजी और सुभाष एक दूसरे का सम्मान करते थे। गांधीजी को भेजे गए एक संदेश में अपने विचारों पर अडिग रहते हुए अंत में सुभाषबाबू लिखते हैं-

‘राष्ट्रपिता! भारत की आजादी के इस पवित्र युद्ध में हम आपकी शुभेच्छा और शुभाशीष चाहते हैं।’

गांधीजी ने वर्षों पहले सुभाषबाबू से कहा था कि तुम्हारा रास्ता गलत है, पर अगर इस रास्ते से भी तुम भारत को आजाद करा सको, तो तुम्हें बधाई का सबसे पहला तार मेरा मिलेगा। महायुद्ध के दरम्यान एक दुर्घटना में सुभाष बाबू की मृत्यु हो जाने का समाचार आया, तो गांधीजी ने उनकी माँ को सांत्वना का तार भेजा था। अमरीकी पत्रकार लुई फिशर ने गांधीजी से अपनी मुलाकात के दौरान पूछा कि आपने फासीवादियों को समर्थन देनेवाले व्यक्ति की मृत्यु पर सांत्वना का तार क्यों भेजा, तो गांधीजी ने कहा, ‘उनके विचारों के साथ मैं भले सहमत न होऊँ, पर उनका देशप्रेम किसी से भी कम न था।’

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.