26 मार्च। भारत ने दिसंबर 2000 में गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों में से करीब एक करोड़ अति गरीब लोगों को लक्षित करते हुए अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) शुरू की।

यह योजना एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के बाद शुरू की गयी जिसमें पाया गया था कि देश की पाँच प्रतिशत आबादी दो वक्त की रोटी के अभाव में भूखी सोती है। इस योजना के साथ भारत ने पहली बार गरीबी से इतर, भूख को परिभाषित किया और मान्यता दी।

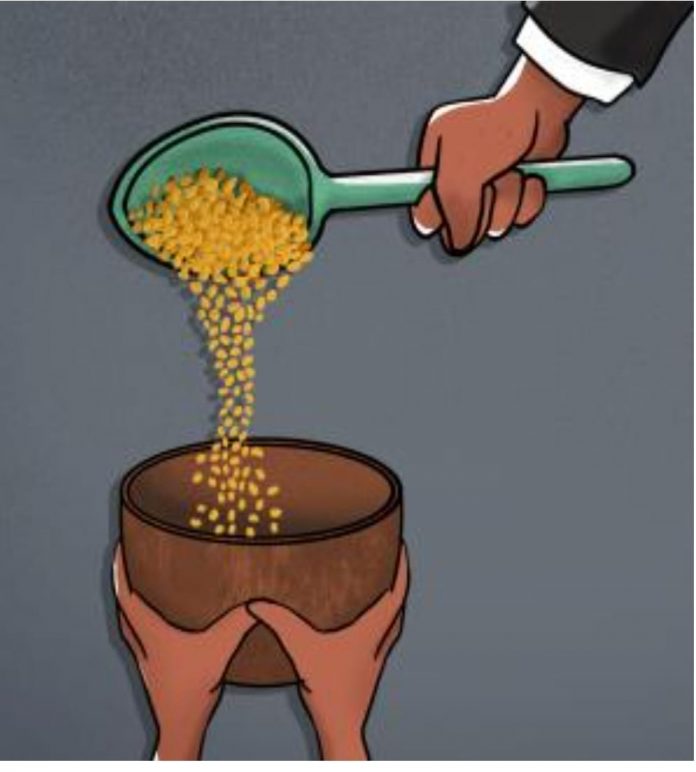

इस योजना ने इस आबादी को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया और प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 35 किलो तक अनाज दिया गया। दो दशक बाद ताजा आधिकारिक आँकड़े बताते हैं कि एएवाई के दायरे में दो करोड़ से अधिक लोग हैं। क्या इसका अर्थ यह निकला जाए कि भारत में भूख और ज्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है?

इस साल फरवरी में मैंने ओेड़िशा के अविभाजित कालाहांडी व कोरापुट और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की यात्रा की। ये जिले 1990 के दशक में भूख से मौतों और व्यापक भुखमरी के लिए बदनाम रहे हैं।

इन जिलों में सबसे पहले एएवाई योजना लागू की गयी। अब देश के 12 जिले देश के सबसे गरीब क्षेत्र माने जाते हैं। मैं यहां यह देखने पहुँचा कि गरीब केंद्रित योजनाएं लक्षित गरीबों तक पहुंच रही हैं या नहीं।

खासकर ऐसे समय में जब भारत ने एक दशक से भी अधिक समय से गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों की गणना और पहचान नहीं की है। हालांकि अधिकांश विकास योजनाएँ इन्हीं परिवारों को ध्यान में रखकर बनायी जाती हैं। इसलिए इनकी पहचान न होना गंभीर संकट पैदा कर सकता है। यात्रा का मकसद यही जानना था।

30 गाँवों में यात्रा समाप्त करने के बाद एक बात पर मेरा ध्यान अटक गया। अधिकांश लोगों ने मुझसे कहा, “भुखमरी चली गयी, दुख नहीं।” जब किसी को इस सार्वभौमिक घोषणा की जानकारी मिलती है कि भुखमरी खत्म हो गयी है, तो वह घोषणा इसकी छानबीन का आह्वान करती है। लेकिन लोगों ने क्यों कहा कि दुख नहीं गया? आखिर वे कौन से दुख हैं जो भूख मिटने के बाद भी जारी हैं?

मैंने जितने लोगों से बात की, उनमें से अधिकांश का कहना था कि अनाज हमें लगभग मुफ्त मिल रहा है। जन वितरण प्रणाली की मदद से अनाज की उपलब्धता ने उनकी सबसे बड़ी चिंता यानी भोजन की तलाश दूर कर दी है।

बहुत से लोगों ने यह भी बताया कि सस्ती दरों पर मिलनेवाले अनाज से भले ही उनकी मासिक जरूरतें पूरी न हों, लेकिन सस्ते अनाज से बचे पैसों से वे अन्य जरूरतें पूरी करने में सक्षम हुए हैं।

एक शख्स ने बताया, “पारिवारिक स्तर पर हम भूख से मुकाबला करने योग्य बने हैं।” इन दो राज्यों में राजनीतिक नेतृत्व की पूरी कोशिश रही है कि लोगों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ता अनाज मिले। इसका फायदा उन्हें चुनावों में भी मिला है।

ज्यादातर राज्य एएवाई का विस्तार करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को “भूखी” आबादी वाली श्रेणी में शामिल कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि एक बड़ी आबादी में भुखमरी कितनी व्यापक है।

एक अन्य शख्स ने मुझे बताया, “पहले भीषण भुखमरी के दौर में हमें छोटे-मोटे काम अथवा भोजन की तलाश में गाँव से बाहर निकलना पड़ता था। वर्तमान में हम भोजन को लेकर निश्चिंत हैं।”

अधिकांश लोग मानते हैं, “हम भुखमरी से बचने के लिए सरकारी राहत पर निर्भर हैं। अगर सरकार इसे बंद कर देगी तो क्या होगा?” यात्रा के दौरान एक ग्रामीण ने कहा, “हम जो उपजाते हैं, उसे उचित मूल्य पर नहीं बेच पाते, सरकार की ओर से मिलनेवाले सस्ते अनाज के मूल्य पर भी नहीं।”

इसी जगह सरकार का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विफल हो गया है। देश के बाकी हिस्सों की तरह इन गाँवों में भी मैं पिछले कुछ सालों से चल रही 40-50 विकास योजनाएँ गिन सकता हूँ।

हर योजना किसी न किसी चुनौती से निपटने के लिए है। उदाहरण के लिए, वाटरशेड विकास कार्यक्रम का मकसद गाँव के जल संसाधनों को पुनर्जीवित करना है।

ऐसी किसी भी योजना का वैसा असर नहीं है जैसा सस्ते अनाज वाली योजना का है। कायदे से इन कार्यक्रमों से गाँव संसाधनों से समृद्ध बन जाने चाहिए थे, इतने कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो सकें और लाभ कमाने की स्थिति में पहुँच जाएँ।

शायद ऐसा न हो पाने पर ही ग्रामीणों को कहना पड़ा कि उनका दुख कम नहीं हुआ है। ऐसे अधिकांश गाँवों में पिछले वर्षों में जीवनयापन के लिए पलायन बढ़ा है।

“शहरों में हम बाजार भाव पर राशन खरीदते हैं। इसमें हमारी लगभग 60 प्रतिशत आय खर्च हो जाती है।” गाँव में लोग भोजन की जरूरतें तो पूरी कर सकते हैं लेकिन उनकी आजीविका टिकाऊ नहीं है। भूख से निपटने के बाद भारत की अगली चुनौती यही है।

– रिचर्ड महापात्र

(Down to earth से साभार)

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.