— प्रमोद रंजन —

अगर हम इस प्रश्न पर विचार करें कि भारतीय साहित्य में कौन-सी अवधारणाएं पुरानी पड़ रही हैं और कौन-सी नई अवधाराणाएं आकार ले रही हैं तो हम ‘बहुजन’ अवधारणा को अंकुरित होते महसूस करते हैं। इस आलेख में हम इसके विभिन्न पहलुओं पर बात करते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि यह क्यों हो रहा है, इसका इतिहास क्या है, कौन-सी शक्तियां इसके विरोध में हैं। साथ ही हम इसमें इसकी संभावित सैद्धांतिकी पर भी संक्षेप में चर्चा करेंगे।

बहुजन साहित्य की सुगबुगाहट

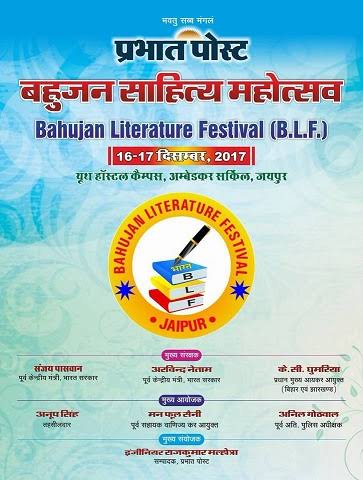

पिछले कुछ समय से भारत के विभिन्न हिस्सों में साहित्य पर केंद्रित ऐसे अनेक कार्यक्रम होने लगे हैं, जिनमें किसी-न-किसी रूप में ‘बहुजन साहित्य’ शब्द-बंध का प्रयोग किया जा रहा है। सन् 2017 में जयपुर में ‘बहुजन साहित्य महोत्सव’ मनाया गया, जिसमें ‘समकालीन साहित्य में बहुजन चेतना’ पर विस्तार से चर्चा हुई थी। सन् 2018 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ‘बहुजन साहित्य संघ’ की स्थापना की गयी और ‘बहुजन साहित्य की अवधारणा और सौन्दर्यबोध’ समेत बहुजन साहित्य से सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम हुए। हाल ही में बने ‘जन लेखक संघ’ के तत्त्वावधान में इसी 5 जून, 2022 को बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में ‘बहुजन साहित्य : दशा और दिशा’ विषय पर गोष्ठी हुई, जिसमें कई हिंदी-भाषी राज्यों के लेखकों ने भाग लिया। ऐसे दर्जनों कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग भागीदारी कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों को गूगल अथवा फेसबुक के सर्च इंजन में आसानी से तलाशा जा सकता है।

हिन्दी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती और तमिल में भी बहुजन साहित्य पर केंद्रित आयोजनों के होने की सूचनाएँ मिल रही हैं। तेलंगाना में बहुजन साहित्य अकादमी सक्रिय है, जिसका एक बड़ा आयोजन पिछले दिनों दिल्ली में हुआ था। इस प्रकार केरल में बहुजन साहित्य अकादमी स्थापित हुई है।

इन आयोजनों के अलावा एक और परिवर्तन दिख रहा है। मसलन, डॉ. आम्बेडकर के नाम से जुड़ा इलाहाबाद का एक संगठन ‘वर्तमान परिदृश्य में हिन्दू कोड बिल : जाति और पितृसत्ता’ विषय पर सेमिनार आयोजित कर रहा है। इसके आमंत्रण-पत्र में बताया गया है कि यह ‘बहुजन महिला साहित्यकारों’ का महासम्मेलन है। कार्यक्रम में आमंत्रित वक्ताओं में जिन महिलाओं के नाम हैं, उन्हें ‘वरिष्ठ बहुजन साहित्यकार’ कहकर सम्बोधित किया गया है। ये वे महिला साहित्यकार हैं, जो अनुसूचित जाति के परिवारों में पैदा हुई हैं तथा अब तक उनका परिचय ‘दलित साहित्यकार’ के रूप में हुआ करता था।

साहित्य, संस्कृति को देखने का यह नया नजरिया क्यों विकसित हो रहा है? ये आयोजन बहुजन अवधारणा के तहत होने वाले दलित, आदिवासी, मध्यवर्ती जातियों; जिन्हें भारतीय संविधान में ओबीसी कहा गया है; तथा हमारे विमर्श के दायरे से अलक्षित रहे अन्य सामाजिक समूहों की संस्कृति और साहित्यिक अभिव्यक्तियों में व्यक्त मूल्यों के साझेपन को अपने-अपने तरीके से चिह्नित कर रहे हैं। साथ ही इनमें सामाजिक स्तर पर द्विजवाद से संघर्ष के मुद्दों के साझेपन की तलाश की जा रही है। इन आयोजनों के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण यह भी है कि इन कोशिशों के पीछे कोई सुव्यवस्थित संगठन नहीं है, बल्कि यह स्वयमेव हो रहा है।

अतीत और भविष्य

इस विषय पर आगे बात करने से पहले हमें कुछ बातें समझ लेनी होंगी। पहली यह कि इस समय भारतीय साहित्य में दो ही मान्य धाराएं हैं, एक प्रगतिशील धारा और दूसरी दलित धारा। इन दोनों साहित्यिक आन्दोलनों ने स्वर्णिम युग देखे हैं तथा भारतीय साहित्य की रीति-नीति को बदलने में क्रान्तिकारी भूमिका निभायी है। ‘बहुजन अवधारणा’ अभी दृश्य-पटल पर उस रूप में मौजूद नहीं है कि हम उसे साफ-साफ देख सकें।

यह भी ध्यान रखना होगा कि प्रगतिशील साहित्य आन्दोलन और दलित साहित्य प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जनपक्षधर राजनीति को वैचारिक आधार प्रदान करते रहे हैं। इनकी असफलता के फलाफल में भारतीय राजनीति में अभिव्यक्ति की आजादी का विरोधी, नागरिकों को अपनी प्रजा समझने वाला, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिंसक विरोध करने वाला, विज्ञान और तकनीक की नई प्रविधियों को नागरिकों को ग़ुलाम बनाने में उपयोग करने वाला एक आतंककारी समूह मजबूत हुआ, जो आज न सिर्फ सत्ता में है, बल्कि जो स्थितियाँ हैं, उनमें यह उत्तरोत्तर वृद्धि करते दिख रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उन नई अवधारणों को विकसित करें, जो इन्हें रोकने और नई चुनौतियों के मद्देनजर बेहतर समाज के निर्माण में सक्षम हों।

लेकिन प्रगतिशील साहित्य और दलित साहित्य की असफलता के क्या कारण रहे हैं? प्रगतिशील साहित्य आन्दोलन भारतीय समाज की जाति-आधारित संरचना पर उस प्रकार चोट करने में असफल रहा है, जिस प्रकार उसके बाद आये दलित साहित्य ने की। भारतीय जाति-व्यवस्था में पिस रहे लोगों की आकांक्षाओं को नहीं समझ पाना और उसे तेवर के साथ अभिव्यक्त न कर पाना, प्रगतिशील साहित्य की मुख्य कमजोरी रही।

दलित साहित्य की अवधारणा के तहत जो लेखन हुआ उसका केंद्रबिंदु अस्पृश्यता के दंश की अभिव्यक्ति और उसका मुखर विरोध रहा। ये दोनों बहुत आवश्यक कार्यभार थे, जिनमें दलित साहित्य दृढ संकल्प होकर न सिर्फ लगा रहा, बल्कि इसे सफलतापूर्वक पूरा भी किया। लेकिन, अनेक कारणों से यह धारा उत्तरोत्तर संकीर्ण होती हुई अनुसूचित जाति के साहित्य का पर्याय बन गयी।

दलित साहित्य की मूल चिंता अस्पृश्यता थी, इसलिए उसने इसी पर सघनता से चोट की। निरंतर संकुचन के कारण यह अवधारणा जाति-व्यवस्था से उपजे अन्य कष्टकारी स्वरूपों को अपने दायरे में लेने में विफल रही, जिससे देश के अन्य वंचित तबके, मसलन आदिवासी, घूमंतु जातियां, अन्य धर्मों के पसमांदा व हिंदुओं के अन्य अति पिछड़े वर्गों प्रभावित हैं।

इसके अतिरिक्त, इन दोनों अवधारणाओं ने विज्ञान और तकनीक के अप्रतिम फैलाव पर आलोचनात्मक नजर रखने वाली दृष्टि भी विकसित नहीं की। उनका चश्मा तकनीक के इस अप्रतिम फैलाव से पहले का है और बहुत तेजी से बदल रही दुनिया को देखने में सक्षम नहीं है।

संक्षेप में कहें तो, वाम और दलित शक्तियाँ भारतीय और वैश्विक यथार्थ की अपनी पुरानी, एकांगी समझ के कारण कमजोर हुई हैं और इनके प्रभाव में सृजित साहित्य और आलाेचना ने भी नये वैचारिक आलोड़न पैदा करने की क्षमता खो दी।

हम आज ऐसे समय में रह रहे हैं जब एक ओर मनुष्य और मशीन के बीच टकराहट की आशंका है तो दूसरी ओर मनुष्य और मशीन के सहअस्तित्व की संभावनाएं भी हैं। यह एक ऐसा समय है जब एक ओर ऐसा लग रहा है कि मनुष्य विज्ञान और तकनीक संबंधी अपनी उपलब्धियों के उत्तुंग शिखर पर पहुंचने ही वाला है और अब दुनिया की अधिकांश समस्याओं का निदान संभव होगा, तो दूसरी ओर इन उपलब्धियों पर उंगलियों पर गिने जाने वाले कॉरपोरेशनों का ऐसा कब्जा होता जा रहा है कि लगता है कि मनुष्य का इस नई गुलामी से निकलना अब असंभव होगा। तकनीक पर राज करने वाले वाले ये कॉरपोशन दुनिया की अधिकांश आबादी के मस्तिक पर कब्जा करने की क्षमता रखते हैं और इसी बूते वे विश्व के किस भी राष्ट्र-राज्य से अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं।

कोरोना वायरस महामारी की आड़ में इन बदलावों को एक ऐसी आंधी का रूप दे दिया गया, जिसमें बहुत दूर तक देख पाना कठिन हो रहा है। लेकिन, हम इतना तो देख ही सकते हैं कि मानव-सभ्यता के एक नए चरण का आगाज हो चुका है।

हमारी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और बाजार सब बहुत तेजी से ऑनलाइन होने की प्रक्रिया में हैं।

लिखने-पढ़ने की दुनिया काफी बदल चुकी है और निकट भविष्य में इसमें आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। मशीनों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस काबिल हो चुकी है कि वह न सिर्फ स्वयं नई चीजें सीख रही है, बल्कि अनेक क्षेत्रों में ऐसा बहुत कुछ पैदा करने में सक्षम हो गई है, जिन्हें कुछ वर्ष पहले तक सिर्फ मनुष्य के बूते का काम माना जाता था। हमारे देखते-देखते मशीन और मनुष्य के बीच की विभाजन-रेखा धुंधली हो रही है।

इसे एक बानगी से समझें, मशीनों के इस नए अवतार के कारण दुनिया की प्रतिष्ठित विज्ञान विषयों की शोध पत्रिकाएं एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रही हैं। इन पत्रिकाओं में प्रकाशित होने पर लेखकों को उनकी नौकरियों में प्रमोशन, आर्थिक अनुदान आदि अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। अनेक लेखक इन पत्रिकाओं को प्रकाशनार्थ मशीनों द्वारा तैयार किए गए फर्जी शोध-पत्र भेज रहे हैं। मशीनों द्वारा इंटरनेट पर मौजूद वैज्ञानिक शोधों के अथाह सागर से एकदम मौजूं संदर्भ ढूंढ कर सजाए गए ये ‘शोध-पत्र’ बिल्कुल मौलिक जैसे लगते हैं। पीयर रिव्यू करने वाले ऐसे जाली शोध-पत्रों को पकड़ पाने में असफल हो रहे हैं।

फर्जी शोध-पत्रों की बात छोड़ भी दें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उन्नत प्रणालियां जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायनशास्त्र में नित नई-नई अत्यंत उपयोगी खोजें कर रही हैं। महामारी के वर्षों के दौरान ही अल्फाफोल्ड नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसी सफलता हासिल की, जिसने चिकित्सा विज्ञान को युगांतरकारी छलांग दे दी है। इस खोज के कारण अब यह पता लगाना संभव हो गया है कि अमीनो एसिड की एक शृंखला कैसे थ्री-डी आकार में परिवर्तित होकर जीवन के कार्यों को अंजाम देती है। इससे अब पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले मनुष्य समेत 10 लाख जीवों और सभी वनस्पतियों में मौजूद 20 करोड़ से अधिक प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी संभव हो गई है, जो नई दवाओं और टीका के निर्माण में सहयोगी हो रही है।

यह अनायास ही नहीं कहा जा रहा कि मशीनें जिस तेज गति से चिकित्सा विज्ञान में नई-नई खोजें करने में सफल हो रही हैं, उससे संभावना है कि, अगर नोबल देने का मौजूदा पैमाना बरकरार रहा तो वर्ष 2036 तक नोबेल पुरस्कार किसी मशीन को देना होगा।

यह सब सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र तक सीमित नहीं है। लेखन, चित्रकला, संगीत के क्षेत्र में भी मशीनें तेजी से पैठ बना रही हैं। अब वे संगीत की नई धुनें स्वयं बना ले रही हैं, ऐसी पेंटिंग्स कर रही हैं, जिनमें अर्थवत्ता समेत प्राय: ऐसा बहुत कुछ है, जो किसी बड़े चित्रकार के चित्र में पाया जाता था।पत्रकारिता में भी उसके कदम पड़ चुके हैं। दुनिया के बड़े मीडिया संस्थान मशीनों से डेस्क-संवाददाता का काम लेना शुरू कर चुके हैं। अनेक सर्वेक्षणों में पाया गया कि मशीनों द्वारा लिखे गए खेल व आर्थिक विषयों से संबंधित समाचार मनुष्य संवाददाताओं की तुलना में किंचित गहरे और प्रभावशाली हैं।

मानविकी से संबंधित अकादमिक अनुशासनों में भी इसका पदापर्ण हो चुका है। डिजिटल ह्यूमैनिटीज नामक एक नया अनुशासन पिछले वर्षों में बना और विकसित हुआ है, जिसके सहारे अब हम साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल समेत सभी मानविकी अनुशासनों में ऐसी अनूठी चीजें पलक झपकते देखने में सक्षम हो रहे हैं, जिनके बारे में पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मशीनें कविताएं और उपन्यास भी लिख रही हैं, और पाठक के लिए पकड़ पाना संभव नहीं रह गया है कि उसका कौन-सा हिस्सा मशीन द्वारा लिखा गया है और किस हिस्से को किसी मनुष्य की रचनात्मकता ने संवारा है।

औद्योगिक क्रांति के समय मशीनें मनुष्य के शारीरिक श्रम में सहयोगी के रूप में सामने आईं थी, अब वे हमारी बौद्धिक और रचनाशील सहकर्मी की भूमिका में आने को आतुर हैं। स्वाभाविक तौर पर इन परिवर्तनों से, विचार और दर्शन की दुनिया भी बदल रही है। इसका दायरा मनुष्योन्मुखी संकीर्णता का त्याग कर समस्त जीव-जंतुओं और वनस्पतियों तक फैल रहा है। एंथ्रोपोसीन और उत्तर मानववाद जैसी विचार-सरणियों के तहत इनपर जोरशोर से विमर्श हो रहा है।

ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज इनसे अछूता है। युवा पाठक आज आधिकांश मायनों में अपने लेखकों से बहुत आगे है। नित तेज होते बैंडबिथ पर वह सूचनाओं और ज्ञान की वैश्विक दुनिया की झलकियां देख रहा है। मशीनी अनुवाद की सफलता से भाषा के बंधन भी तेजी से टूट रहे हैं।

हमें इन परिवर्तनों को एक आसन्न संकट की तरह नहीं, बल्कि परिवर्तन की अवश्यंभावी प्रक्रिया के रूप लेना चाहिए और इसके उद्देश्यों की वैधता पर पैनी नजर रखनी चाहिए। लेकिन हिंदी समेत भारतीय भाषाओं के साहित्य और वैचारिकी में इसकी गूंज सुनाई नहीं पड़ रही।

इन चीजों का विश्लेषण और प्रतिरोध का उपकरण न प्रगतिशील साहित्य के पास है, न ही दलित साहित्य के पास। उनके उपकरण यह चिन्हित ही नहीं कर पाते कि विज्ञान और तकनीक किस सीमा पर पहुंच कर निरपेक्ष नहीं रह जाते। प्रगतिशील आंदोलन अभी भी अपना पुराना परचम लहराते हुए पूंजीवाद का पुराने पड़ चुके तरीकों से विरोध करने में जुटा है, जबकि दलित अवधारणा विज्ञान और तकनीक का इस प्रकार जयघोष करने में लगी है, मानो ब्राह्मणवादियों ने विज्ञान और तकनीक के विकास और उसकी उपलब्धता को रोक रखा हो, और यह रोक हटते ही अधिकांश समस्याओं का हल हो जाएगा।

ऐसे अनेक कारणों से एक नई अवधारणा की ज़रूरत महसूस होने लगी है।

लेकिन अभी इसके तहत मुख्य रूप से भारतीय समाज के विभिन्न वंचित-शोषित सामाजिक तबकों और कम्युनिस्ट मिजाज के लोगोंं की एकता और मुद्दों के साझेपन की बातें ही की जा रही हैं। हालाँकि साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में इसके मायने अधिक जटिल, सूक्ष्म और दूरगामी हैं और होने चाहिए।

बहुजन अवधारणा के विरोध में कौन है?

बहरहाल, कौन-सी शक्तियाँ इस अवधारणा के पक्ष में हैं या हो सकते हैं, यह तो स्पष्ट ही है। लेकिन अगर हम यह गौर करें कि कौन-सी शक्तियाँ इस अवधारणा से सबसे अधिक विचलित हैं, तो इसकी ताकत का बेहतर अनुमान हो सकता है।

सांस्कृतिक और साहित्यिक स्तर पर बहुजन अवधारणा की सैद्धांतिकी के निर्माण पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध पत्र ‘पाञ्चजन्य’ और ‘आर्गेनाइजर’ ने सबसे पहले सुनियोजित रूप से हमला किया, जो निरंतर जारी है। उनका यह विरोध चलताऊ किस्म का नहीं है, बल्कि वे इसके विरोध में अपनी विचारधारा के आधार पर एक सैद्धांतिकी गढ़ने की कोशिश करते हैं। मसलन, बहुजन अवधारणा का उल्लेख करते हुए ‘पाञ्चजन्य’ कहता है कि ये लोग ‘’भारतीय संविधान व राज-व्यवस्था द्वारा नागरिक-अधिकारों के संरक्षण हेतु सृजित कोटियों (यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) को अपरिवर्तनीय एवं परस्पर संघर्षरत नस्ली समूहों में रूढ़’’ करने की कोशिश कर रहे हैं। यह गौर करने लायक है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अलग-अलग सामाजिक-सांस्कृतिक अस्तित्व के रूढ़ बने रहने से न सिर्फ सहमत हैं, बल्कि इसे अपने कथित ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ और ‘हिंदुत्व’ के लिए हितकर मानता है। इसके विपरीत इन तबकों के सांस्कृतिक और साहित्यिक साझेपन को रेखांकित किये जाने को कथित हिन्दुत्व, जो कि वास्तव में द्विजवाद का मुखौटा है; के लिए विकट खतरे के रूप में देखता। बहुजन अवधारणा को राष्ट्रवाद के विरोध में बताने वाली ऐसी अनेक सामग्री ‘पाञ्चजन्य’ और ‘आर्गेनाइजर’ में प्रकाशित हुई हैं।

वस्तुत: बहुजन अवधारणा इन सामाजिक श्रेणियों को रूढ़ नहीं बनाती, बल्कि इन्हें श्रेणीक्रमों से मुक्त करती है और इस प्रकार प्रकारांतर से जाति मुक्ति की ओर बढ़ती है। यह मानवीय गरिमा और मानव-स्वातंत्र्य को प्राथमिकता देने वाले सामाजिक रूप से समतामूलक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह अवधारणा कहती है कि ‘सामाजिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों में पैदा हुए लोग, जिन्हें हम आम बोलचाल में सवर्ण कहते हैं, उनमें भी ऐसे लोग हैं, जिनके पारिवारिक संस्कार और बौद्धिक प्रतिबद्धताएँ निरंतर धींगामुश्ती कर रही होती हैं। उन्हें साहित्य ने, समाज ने, विज्ञान ने, इतिहास ने जो जानकारियाँ और सबक दिये हैं, वे उन्हें बेचैन किये हैं कि कहीं वे उल्टी दिशा में तो नहीं खड़े हैं।’[बहुजन अवधारणा सामाजिक समानता के पक्षधर इन लोगों को भी स्वयं में समाहित करती है।

इस प्रकार, यह जड़ अस्मितावाद की अवधारणा नहीं है, बल्कि इसे दुनिया आज जिन समस्याओं से जूझ रही है, उन्हें समझने और उनसे निजात पाने की बौद्धिक परियोजना के रूप में विकसित हो रही है। अभी शुरुआत है, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद यह इसी दिशा में पल्लवित होगी।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.