— जयशंकर पांडेय —

आपातकाल का अतीत बहुत कड़वा है लेकिन उसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। आपातकाल का बंदी होने के नाते पीड़ाजनक अहसास के साथ हिम्मत और जीत का अहसास भी होता है। लेकिन आज के दौर की पाबंदियों को देखकर लगता है कि भारत में आपातकाल का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। सैंतालीस साल पहले देश ने और विपक्ष ने आपातकाल का जो अनुभव हासिल किया था वह 1977 में सत्ता परिवर्तन के बाद मिट गया था।

हालांकि 1980 में जब फिर इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आईं तो लगा कि जनता की स्मृतियां बहुत क्षणिक होती हैं। लेकिन इंदिरा गांधी की नई सरकार को अपनी गलतियों का अहसास था और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जो भी सरकारें चलाईं पूरी सतर्कता से चलाईं। कांग्रेस पर इमरजंसी का कलंक लगा हुआ था इसलिए वह हर चुनौती को लोकतांत्रिक ढंग से ही निपटने को तैयार रहती थी। फिर जनता को भी उसके चरित्र पर संदेह था इसलिए 1984 के अलावा कभी उसे पूर्ण या प्रचंड बहुमत दिया ही नहीं।बल्कि पिछले 39 सालों में चुनौतियों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र बनता हुआ दीखा। उस दौरान सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय अस्मिता की शक्तियों का उदय हुआ और उन्होंने कभी दिल्ली की हैसियत घटाकर हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और बंगलुरु की हैसियत बढ़ा दी तो कभी राष्ट्रीय दलों के आगे क्षेत्रीय दलों को महत्त्वपूर्ण बना दिया। यही वजह थी इस दौरान चंद्रशेख , विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंद्र कुमार गुजराल और देवगौड़ा जैसे नेता प्रधानमंत्री बने तो, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद, बीजू पटनायक, एनटी रामराव, प्रकाश सिंह बादल, ज्योति बसु, शरद पवार, जयललिता, कांशीराम, मायावती, फारूक अब्दुल्ला, करुणानिधि, चंद्रबाबू नायडू, हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे तमाम नेता ऐसे थे जो प्रधानमंत्री तो नहीं बने लेकिन जिनकी हैसियत बड़ी थी और जो दिल्ली की राष्ट्रीय राजनीति में वजन रखते थे।

यह भारतीय लोकतंत्र का बहुरंगी स्वरूप था। डा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे लेकिन सोनिया गांधी की राजनीतिक ताकत उनसे बड़ी थी। इस नए स्वरूप में लोकतंत्र भारत में अपने को नए ढंग से परिभाषित कर रहा था। गठबंधन की राजनीति का यह माडल जो पश्चिम बंगाल और केरल से चलकर दिल्ली तक पहुंचा था और जिसे वीपी सिंह ने अपनाया था और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उसे अपनाकर उसके जनक होने का श्रेय लेना चाहा। हालांकि लगभग यही प्रयोग जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से चरण सिंह और मोरारजी देसाई ने भी किया था। लोकतंत्र के इस नए चरण को देखकर ही कांशीराम ने कहा था कि हमें केंद्र में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए।

केंद्र की मजबूर सरकार के कारण देश कहीं से कमजोर नहीं हो रहा था। बल्कि देश की आर्थिक तरक्की हुई और नई प्रौद्योगिकी के साथ ढांचागत विकास भी हुआ। इसी दौरान सामाजिक न्याय की शक्तियां भी मजबूत हुईं और सैकड़ों सालों से रुका और जातिगत दलदल में धंसा सामाजिक न्याय का रथ भी चल निकला। सामाजिक न्याय के इसी रथ ने सांप्रदायिकता के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बांधा और केंद्र की सत्ता को यह कहने को मजबूर किया कि वह अयोध्या, समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 370 के मुद्दे को नहीं उठाएगी। लेकिन कांग्रेस के कुप्रबंधन के कारण 2014 में लोकतंत्र का यह नया रूप विसर्जित हो गया।

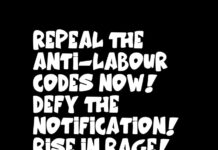

2014 के बाद भारतीय लोकतंत्र का जो स्वरूप उभरा वह भले ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाकर सहकारी संघवाद लाने का दावा करे लेकिन उसने इंदिरा गांधी और उनके आपातकाल से ज्यादा सुनियोजित तरीके से आपातकालीन कदम उठाने शुरू कर दिए।

इस गठबंधन ने एक व्यक्ति को सारे अधिकार दे दिए और उसे देश का त्राता बताकर जनता से उस पर मुहर लगवा लिया। नारा लगा सबका साथ सबका विकास करने का, अच्छे दिन लाने का, सबके खाते में 15 लाख रुपए जमा करने का और साल में एक करोड़ नौकरियां देने का। लेकिन हकीकत में एक व्यक्ति को देश का अधिनायक बनाकर और एक पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठनों को देशभक्त का खिताब देकर बाकी सभी को या तो भ्रष्ट बता दिया गया या फिर देशद्रोही। यानी इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार।

इंदिरा गांधी ने तो घोषित करके आपातकाल लगाया था और चुनाव टालने के अलावा संसद का कार्यकाल भी बढ़ाया था। इस निजाम ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वह सब कुछ किया जो इंदिरा गांधी ने किया था। बल्कि वे उससे भी आगे निकल गए।

सांप्रदायिकता और नफरत के अश्वमेध का घोड़ा खोल दिया गया। वह माथे पर राष्ट्रवाद लिखकर पूरे देश में घूम रहा है। बहुसंख्यक समाज का रक्षक बताकर हर चुनाव में उसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है और हर लोकतांत्रिक शक्ति को चुनौती देता है कि मेरा जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो। आंखों पर नफरत की पट्टी बांध कर सड़क पर खड़ी जनता यह समझ ही नहीं पा रही है कि यह घोड़ा राजा राम का है या दशानन रावण का। उसे पकड़कर बांधना है या उसके पीछे पीछे दौड़ना है। मौजूदा निजाम की सबसे खास बात यह है कि उससे जुड़े कई लोग आपातकाल विरोधी संघर्ष में थे। इसीलिए जब भी कोई आपातकाल का स्मरण कराता था तो वे कहते थे कि उन्होंने तो आपातकाल से लड़कर देश में लोकतंत्र कायम किया था। इसलिए उनसे कम से कम तानाशाही लाने की अपेक्षा न करें।

इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में संविधान में 42 वां संशोधन करके लोकतांत्रिक संस्थाओं की शक्तियों को क्षीण किया था। इस निजाम ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वे संविधान और लोकतंत्र को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बिना संशोधन किए ही लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया है।

न्यायपालिका, मीडिया और कार्यपालिका की आम्बुड्समैन जैसी संस्थाएं या तो भयभीत हैं या फिर सत्ता के नशे में सोती रहती हैं। लोकपाल, केद्रीय सतर्कता आयोग, मानवाधिकार आयोग यह सब हैं लेकिन क्या कर रहे हैं किसी को कानोंकान खबर नहीं। घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, लोगों को बोलने और लिखने पर गिरफ्तार किया जा रहा है लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वे संस्थाएँ कभी कभी जागती हैं और गांव के आलसी पहरेदार की तरह से सीटी बजाकर और डंडा फटकार कर सो जाती हैं।

लोकतंत्र की गठरी में चोर और ठग लग गए हैं। आज कांग्रेस जैसी पार्टी भी सर्वसत्तावाद की लाठी झेल रही है और अब उसके नेताओं को घंटों पूछताछ से गुजरना पड़ रहा है। उसके दफ्तर में घुसकर पुलिस पिटाई करती है। उसके नेताओं को सड़क पर घसीटा जा रहा है। यह स्थितियां बता रही हैं किसी भी दल के साथ ऐसा हो सकता है। मौजूदा निजाम का विरोध करने वाला कोई भी नागरिक या संगठन ऐसा नहीं है जिसे व्यवस्था के दमन की आंच न महसूस हो रही है। कोई यूएपीए, कोई एनएसए, कोई राजद्रोह के अभियोग के तहत जेल में है और जमानत की संभावना दूर दूर तक नहीं है। जो नहीं है उस पर भ्रष्टाचार की तलवार लटक रही है। उससे भी चिंता की बात यह है कि यह सब लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है।

दुर्योग देखिए कि इन आठ सालों में धड़ाधड़ चुनाव हो रहे हैं। चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, गर्मी हो या हिमपात चुनाव आयोजन में कोई कमी नहीं है। लेकिन लोकतंत्र लगातार कमजोर हो रहा है। नोटबंदी, जीएसटी और तालाबंदी, कृषि कानून के बाद अब अग्निपथ के नाम पर देश के नौजवानों और जनता को लथपथ कर दिया गया है। वह सेना को कमजोर किए जाने को देशभक्ति समझ रही है वैसे जैसे नोटबंदी को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई मान रही थी। नजरबंदी के इस खेल से आगाह करने वाले हैं लेकिन जनता उनकी बात सुन नहीं रही है या सुनने नहीं दिया जा रहा है। जब तक समाज नहीं चेतेगा तब तक इस देश में इस अघोषित आपातकाल का भविष्य उज्ज्वल ही है।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.