— कृष्ण प्रताप सिंह —

निर्धन जनता का शोषण है, कहकर आप हॅंसे।/ लोकतंत्र का अंतिम क्षण है, कहकर आप हॅंसे/ सबके सब हैं भ्रष्टाचारी, कहकर आप हॅंसे।/ चारों ओर बड़ी लाचारी, कहकर आप हॅंसे।/ कितने आप सुरक्षित होंगे, मैं सोचने लगा।/ सहसा मुझे अकेला पाकर फिर से आप हॅंसे।

रघुवीर सहाय द्वारा ‘आपकी हॅंसी’ शीर्षक की यह कविता रचे जाने के बाद से अब तक देश की नदियों में ढेर सारा पानी बह गया है। ‘लोकतंत्र के रखवाले’ दूसरे कामों में इतने ‘व्यस्त’ हो गये हैं कि किसी से यह कहकर हॅंसने का वक्त भी नहीं निकाल पा रहे कि यह उसका अंतिम क्षण है, जबकि इस स्थिति के पीड़ितों की फंसंत ने उसकी अपनी कोई आवाज ही नहीं रहने दी है। वे बेचारे इस कदर फॅंसे हैं कि न उनसे हॅंसते बन रहा है, न रोते।…और यह तब है जब, मिर्जा ग़ालिब से क्षमायाचना के साथ कहें तो, ‘आगे आती थी हाल-ए-दिल पे हॅंसी, अब किसी बात पे नहीं आती’ और ‘कोई सूरत नजर नहीं आती’।

यानी तब लोकतंत्र का जो अंतिम क्षण एक डरावनी विडम्बना हुआ करता था, वह त्रासद सच्चाई में बदल गया है और इस बाबत कोई दो राय नहीं रह गई है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जिस लोकतंत्र के बूते हमने गैरबराबरी व शोषण पर आधारित अधिनायकवाद के बरक्स स्वतंत्रता, समता और बन्धुत्व की प्रतिष्ठा वाले ‘स्वर्ण युग’ की उम्मीद कर रखी थी, नवउदारवाद व बहुसंख्यकवाद के अभी तक विकल्पहीन बने हुए गठजोड़ ने उसे इतना आक्रांत कर रखा है कि उसका खुद का भविष्य खतरे में है। दूसरी ओर उसकी ‘अंदरूनी बीमारियों’ के चलते उसे भारत व अमेरिका जैसे ‘दुनिया के सबसे बडे़’ लोकतंत्रों में भी पतित व विलुप्त होती शासनप्रणाली माना जाने लगा है।

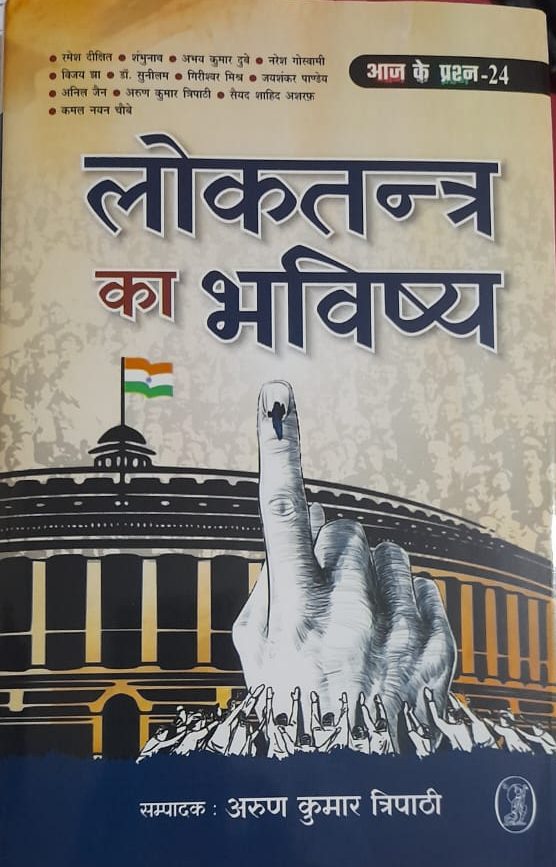

एक वक्त था, जब इन देशों में लोकतंत्र कम से कम चुनावों के दौरान नजर आ जाता था। तब शिकायत की जाती थी कि उसे चुनाव तक ही सीमित नहीं होना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव का नाम नहीं है। लेकिन अब चुनाव जैसे भी बने सत्ता हथियाकर लोकतंत्र को लोकतंत्र के ही खात्मे के लिए इस्तेमाल करने की सहूलियत के उद्यम कहे या उपक्रम में बदल गये हैं तो उनमें भी उसके दर्शन नहीं ही होते। क्या आश्चर्य कि वाणी प्रकाशन ने अपनी ‘आज के प्रश्न’ पुस्तक श्रृंखला की चौबीसवीं कड़ी को लोकतंत्र के भविष्य की इसी दुर्निवार होती जाती चिन्ता को समर्पित किया है।

प्रसंगवश समकालीन राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक दृश्यपट की प्रखर, विस्तृत और वस्तुपरक पड़ताल के लिए अपने वक्त के वरिष्ठतम लेखकों व पत्रकारों में से एक राजकिशोर (जो अब हमारे बीच नहीं हैं) के सम्पादकत्व में इस पुस्तक श्रृंखला का आरंभ हुआ तो रामजन्मभूमि/बाबरी मस्जिद विवाद को सिर पर उठाये फिर रही शक्तियां उसकी आड़ में देश की नब्ज रोक देने पर आमादा थीं।

हम जानते हैं कि राजकिशोर अब हमारे बीच नहीं हैं और गत वर्ष से इस श्रृंखला का सम्पादन वरिष्ठ पत्रकार, शिक्षक और समाजवादी विचारक प्रो. अरुण कुमार त्रिपाठी कर रहे हैं और उन्होंने इसकी ताजा कड़ी को ‘लोकतंत्र का भविष्य’ नाम से लोकतंत्र के अतीत, वर्तमान और भविष्य की पड़ताल के नाम किया है। पुस्तक में अपने-अपने क्षेत्र दिग्गजों के कुल मिलाकर 11 लेख दिये गये हैं- साथ ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से सम्पादक व कमलनयन चौबे द्वारा लिया गया एक साक्षात्कार भी है। ये सभी इस अर्थ में सम्पादक को अभीष्ट विचार-विमर्श की प्रस्तावना लगते हैं कि उनके अनुसार अभी उसका एक और खंड आना प्रस्तावित है। विडम्बना यह कि इस कड़ी में इस बाबत कोई घोषणा नहीं की गई है, जिसके चलते कुछ लोग इसको पढ़ते हुए उस पर अपने पूर्वग्रह थोप रहे हैं।

हालांकि सम्पादक ने ‘सम्पादक की बात’ में अपने, डॉ. रमेश दीक्षित, प्रो. शंभुनाथ, नरेश गोस्वामी, विजय झा, डॉ. सुनीलम, प्रो. गिरीश्वर मिश्र, जयशंकर पांडेय, अनिल जैन, सैयद शाहिद अशरफ व कमलनयन चौबे के लेखों के साथ ही अभय कुमार दुबे से साक्षात्कार को प्रस्तावित करते हुए लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ी कई कड़ी, दो टूक और खरी बातें कही हैं। शुरुआत में यह कि भारत में नब्बे के दशक को तमाम संकटों के बावजूद लोकतंत्र का स्वर्ण युग कहा जाता था और विद्वान मानने लगे थे कि भारतीय जनमानस अब इतना परिपक्व हो चुका है कि उसे कोई भी तानाशाह नियंत्रित नहीं कर सकता। तब विद्वानों के ऐसा मानने के कारण भी थे।

आखिरकार इसी जनमानस ने 1975 में उस पर जबरन थोप दी गई इमर्जेंसी को मौका हाथ लगते ही चलता कर दिया था और उसके ‘प्रणेताओं’ को उनकी औकात बताकर अपने लोकतंत्र को उसकी सहज व स्वाभाविक राह पर ला दिया था। लेकिन 24 जुलाई, 1991 को पीवी नरसिंहराव की सरकार ने भूमंडलीकरण की उदारवादी व जनविरोधी आर्थिक नीतियों को, देश के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों का, एकमात्र समाधान बताकर उसे उनकी ओर हांका तो उसकी राजनीति का स्वरूप ऐसा बदला कि दो ही दशक में सब कुछ गड्ड-मड्ड होकर रह गया!

फिर तो नवउदारवाद व बहुसंख्यकवाद के गठजोड़ की आंधी किसी के रोके नहीं रुकी। उसने 2014 में ‘गुजरात के नायक’ नरेन्द्र मोदी का ‘देश के महानायक’ के तौर पर राज्यारोहण कराया और 2019 में भी बनाये रखा, तो कई विदेशी सम्पादकों को समझ में नहीं आया कि भारतवासियों ने 2014 में अपने लिए जो पांच साल लम्बी रात चुनी थी, उसे 2019 में दस साल लम्बी करने का फैसला क्योंकर कर डाला!

इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है, लेकिन उसका असर यह हुआ है कि नरेन्द्र मोदी सरकार के नाना प्रकार के इमोशनल अत्याचारों के बीच देशवासियों के दुर्दिनों के लिए सरकारों को कठघरे में खड़ी करने का जैसे रिवाज ही जाता रहा है। कुछ लोग इस रिवाज को जिन्दा रखने की कोशिश करते हैं तो सरकार के पक्षधर उनका मुंह नोचने और देशवासियों की दुर्दशा के लिए देशवासियों को ही जिम्मेदार ठहराने लग जाते हैं।

यानी सरकार जनता के लिए नहीं, जनता सरकार के लिए होकर रह गई है। देश का जो लोकतंत्र कभी अपने पतन के दौर में भी राजधर्म और सत्ताधीशों द्वारा उसके पालन की बात करता था, ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ का नारा देता हुआ वह राजधर्म से इतर सिंगोल यानी राजदंड तक आ चुका है और अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों के अनुसार देशवासियों की आजादी आंशिक हो गई है, जबकि लोकतंत्र लंगड़ा।

लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ी यह समस्या अकेले हमारे देश की होती तो भी गनीमत होती। लेकिन क्या किया जाए कि लोकतंत्र का भविष्य पूरी दुनिया में संकटग्रस्त हो चला है- हां, उसकी परिभाषा भी। यह स्थिति संकट के पीछे के कारणों की सम्यक पड़ताल की मांग करती है। इस पुस्तक में सम्पादक द्वारा उचित ही पूछा गया है कि क्या लोकतंत्र बूढ़ा हो गया है? क्या वह तमाम बीमारियों से ग्रसित है? क्या पूंजीवाद इतना ही लोकतंत्र चाहता था और क्या बहुसंख्यक समाज अपने अल्पसंख्यक समाज के साथ सतत शत्रुता में रहना चाहता है?

पुस्तक कहती है कि अमेरिका के लोकतंत्र के बारे में कभी माना जाता था कि उसकी बाबत यह पूछने की कभी नौबत ही नहीं आएगी कि क्या वह खतरे में है। लेकिन अब उसके खतरे डोनाल्ड ट्रम्प के युग से भी आगे जा पहुंचे हैं, जबकि दुनिया भर में लोकतंत्र के विरुद्ध सैनिक तख्तापलट का तरीका पुराना हो चुका है। साथ ही लोकतंत्र एक तरह के लोकलुभावनवाद का शिकार हो चला है जो उसे अधिनायकवाद की ओर ले जा रहा है। ऐसे लोगों की संख्या लगातार घट रही है जो लोकतंत्र को एक स्थिर और अब तक की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली मानते रहे हैं। एक वाक्य में कहें तो अब लोकतंत्र सारी व्यवस्थाओं का नवनीत नहीं बल्कि छाछ बनकर रह गया है।

दरअसल, अब लोकतंत्र के दुश्मनों को पता है कि यूरोप व अमेरिका का लोकतंत्र अपने दो सौ वर्षों के इतिहास में अपने समक्ष उपस्थित चुनौतियों का सामना करके उनसे उबरने में कैसे सफल हुआ। इसलिए वे उसकी चुनौतियों से निपटने की क्षमताओं की नई काट ढूंढ़ लाये हैं- तख्तापलट, गृहयुद्ध और विश्वयुद्ध से इतर ऐसे नये तरीके, जिन्होंने लोकतंत्र के आंतरिक संकटों व चुनौतियों को बाहरी संकटों व चुनौतियों से कहीं बहुत बड़ा, जटिल और दुर्निवार बना दिया है।

बकौल प्रो. अरुण कुमार त्रिपाठी अब ऐसे लोग चुनकर सत्ता में आ रहे हैं, जो भले ही चुनाव से आए हों, पर लोकतंत्र के (स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व जैसे) बुनियादी मूल्यों में विश्वास नहीं रखते। वे विपक्ष की देशभक्ति पर संदेह करते हैं, संवैधानिक व लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता को धता बताते हैं, जनता के मौलिक अधिकारों को कुचलकर रखना चाहते हैं और चुनावी प्रक्रिया को हड़पकर किसी भी प्रकार से चुनाव जीत लेना चाहते हैं।

भले ही इस सिलसिले में त्रिपाठी ने याद नहीं दिलाया है, याद करना जरूरी है कि दुनिया का हिटलर से वास्ता भी लोकतंत्र के रास्ते ही पड़ा था। आज उसी की तर्ज पर भारत समेत कई ‘लोकतांत्रिक’ देशों में खुद को लोकतांत्रिक कहने वाली शक्तियां लोक के विवेक व चेतनाओं को उन्नत, जाग्रत व वैज्ञानिक बनाने के बजाय अपने निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए लगातार दूषित कर रही और परपीड़क व पोंगापंथी बना रही हैं। समाजवादी चिन्तक डॉ राममनोहर लोहिया के इस कथन के विपरीत कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, उन्होंने बेहद निर्लज्जतापूर्वक सुनिश्चित कर रखा है कि जनता के विवेक व चेतनाओं के दूषणों का सारा लाभ उनके ही खाते में जाए।

ऐसे में सबसे अच्छी शासन प्रणाली के तौर पर लोकतंत्र की रक्षा भला क्योंकर हो सकती है?

पुस्तक में अमेरिकी दार्शनिक जैसन ब्रेनन को उद्धृत किया गया है : हकीकत में लोकतंत्र के परिणाम अच्छे नहीं हैं। जैसे कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत प्रतिवादी को बचाव का हक मिलना चाहिए, वैसे ही नागरिक को अच्छी सरकार पाने का हक है। ऐसी कसौटी पर लोकतंत्र अज्ञानी और अतार्किक व्यक्ति का शासन बनकर रह जाता है। किसी भी नागरिक के पास सत्ता में हिस्सेदारी का कोई मौलिक अधिकार नहीं रहता। राजनीतिक सत्ता किसी का भला भी नहीं करती। शोध बताते हैं कि राजनीतिक भागीदारी और बहसें लोगों को ज्यादा अतार्किक, पक्षपाती और क्षुद्र बनाती हैं।

इस स्थिति से निजात के लिए ब्रेनन विशेषज्ञशाही यानी एपिस्टोक्रेसी को प्रस्तावित करते हैं- लोकतंत्र से अच्छी व्यवस्था बताकर। सुनने में यह बात अच्छी जरूर लगती है लेकिन सवाल है कि जिस तरह आज की दुनिया में बुद्धि ही सारे शोषणों का हथियार बनी हुई है, उसके मद्देनजर क्या गारंटी है कि आगे चलकर यह विशेषज्ञशाही भी नई फांस न सिद्ध होने लगेगी? तब ऐसी दुनिया में इसका भला क्या हासिल, जिसमें हम विभिन्न रंग-रूपों वाले कई तरह के ‘धर्मराज्य’, साथ ही तानाशाहियां और ‘लोकतंत्र’ के कई अनुकूलित व विरूपित संस्करणों को झेल चुके हैं?

ठीक है कि जो दुनिया, अपनी अब तक की यात्रा के लम्बे क्रम में लोकतंत्र तक पहुंची है, वह अनंतकाल तक वहीं रुकी नहीं रहने वाली। वह बेहतर या कमतर किसी परिवर्तन की शरण गहेगी ही गहेगी। लेकिन लोकतंत्र के भविष्य का ऐसे कठिन समय में खतरे में पड़ना, जब उसका कोई जनहितकारी विकल्प मौजूद नहीं है, हम सबकी गहरी चिन्ता का सबब होना चाहिए। ठीक है कि अभी भी हमें जो लोकतंत्र उपलब्ध है, उसके तमाम विकारों के कारण हम उसे अपना नहीं मान पाते और अल्लामा अकबाल की इस शिकायत तक चले जाते हैं कि जम्हूरियत वो तर्जे हुकूमत है कि जिसमें बन्दों को गिना करते हैं तौला नहीं करते, लेकिन नवउदारवाद और बहुसंख्यकवाद के गठजोड़ को जैसे ही पता चलेगा कि अब लोकतंत्र के रह ही न जाने के बाद उनके गठजोड़ के प्रति हमारी मोहताजी विकल्पहीन हो गई है, वह हमें सताने में अपनी कोई भी सीमा मानना बन्द कर देगा।

इस लिहाज से ‘लोकतंत्र का भविष्य’ में की गई पड़ताल निस्संदेह, हमें आगाह करने वाली है और उसकी अनसुनी करना हमारे हित में कतई नहीं है।

—–

लोकतंत्र का भविष्य; संपा. अरुण कुमार त्रिपाठी; वाणी प्रकाशन, दिल्ली; मूल्य 499 रु.।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.