— ध्रुव शुक्ल —

वेदों ने हमसे कहा कि सब साथ रहकर सुखी होने की कामना करें। उपनिषद कई हैं और प्रत्येक हमें अस्तित्व को समझने का मार्ग दिखाता है। पर सबका निचोड़ यही निकलता है कि जो कुछ भी इस संसार में हमें मिला हुआ है वह हमारा नहीं है। हम उसके न्यासी (संरक्षक) बनें, मालिक नहीं। हम अपनी ज़रूरत के साधन ही लें और बाकी सबके लिए संरक्षित करते रहें। क्योंकि बहुत सारा जीवन हमारे पीछे-पीछे चला आ रहा है और उसे भी अपनी गुजरबसर के लिए वही साधन चाहिए जिनका हम अभी उपभोग कर रहे हैं। अंतत:हमारा जीवन मृत्यु के अधीन है, हम संसार पर अपना मालिकाना हक़ नहीं जता सकते। जब तक हैं, इस दुनिया को अपने और सबके लिए संभालकर ही रख सकते हैं। यही भारतीय परंपरा है।

राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय को पाने के लिए हमें इसी दिशा में अपनी पगडण्डियों की रचना करना थी। पर लगता है कि हम उन पर चलना भूलते जा रहे हैं। हमारे धर्मपीठ, स्वयंभू सांस्कृतिक स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक संस्थाएं इस पारंपरिक मार्ग के प्रति प्राय: अनमने और उदासीन ही लगते हैं। वे हमारे जीवन की आम सभाओं में उपदेशों का छौंक-बघार तो लगाते हैं पर सभा विसर्जित होते ही जीवन ज्यौं का त्यौं बिखर जाता है।

हम भूलते जा रहे हैं कि अपने प्राकृतिक साधनों का संरक्षण करके ही अपने जीवन के स्वाद को बचाया जा सकता है। पर हमारी चुनी हुई राजनीतिक सत्ता देश के साधनों को परायी सभ्यता की गिरफ़्त में सौंप रही है। उससे पैदा होने वाली समृद्धि से कोई पोषण हमें नहीं मिल रहा है। हम कुपोषण के शिकार हैं। हम अपने हुनर और कारीगरी को भूलकर एक आयातित वस्तुजगत में जीवन गुजारने को विवश किये जा रहे हैं। हमारी सामाजिक संस्थाओं के चेहरे पर इस चिन्ता की कोई लकीर भी नहीं दीखती।

हमारी सनातन जीवन-दृष्टि में अगर सबका जीवन परस्पर आश्रित है तो हम अपने कौम और जाति परस्त सत्ताकामी राजनीतिक नेताओं से यह क्यों नहीं कह पा रहे कि हम आपकी विभेदकारी चालबाजियों में नहीं फंसेंगे। अगर हम ही जाति और कौम के अंधविश्वासों के कारण इन नेताओं द्वारा फांसे जा रहे हैं तो फिर हमें ही अपनी कथनी और करनी की गहन समीक्षा करके अपनी बेखबरी पर विचार करना पड़ेगा।

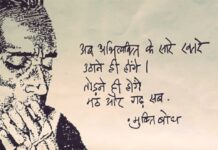

विचारशून्य सत्ताकामी राजनीति, धर्म के नाम पर पाखण्ड और हमारे संकुचित सामाजिक परिवेश ने हमें छोटे-छोटे बाड़ों में क़ैद कर लिया है और जिन्हें हमने अपना राजनीतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक नायक माना उनसे अब तक नाउम्मीदी ही हाथ लगी है। हमारा जीवन सहज-सुंदर और शान्त नहीं रह पा रहा है।

इस बंदीघर को बनाने में हम बराबर के हिस्सेदार हैं और हमारी हैसियत तमाशबीन से ज्यादा नहीं रह गयी है।

हमारी ज्ञान परंपरा यह बार-बार याद दिलाती रही है कि कोई ऐसे प्रभु नहीं हैं जो हमारे कर्मों और उनसे मिलने वाले फलों का निर्धारण करते हों। सब अपने-अपने स्वभाव के प्रवर्तक हैं और सबके स्वभाव एक जैसे कभी नहीं होते। किसी भी राष्ट्र के जीवनयापन के लिए सबके प्राणों की हुनरमंद एकता साधने की कला का सामूहिक उपाय करना पड़ता है जिसमें मनुष्य सहित उस राष्ट्र का पूरा प्राणीजगत शामिल है। राजनीति, अर्थनीति और समाजनीति इस कला को साधे बिना कभी सफल नहीं हो सकती। सबके सुख और दुख का मन अलग-अलग होता है। इस सबके मन को परखकर उसे आपस में मिलाये रखना ही किसी भी राष्ट्र के समूचे जीवन के लिए सबसे बड़ी साधना है।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.