— परिचय दास —

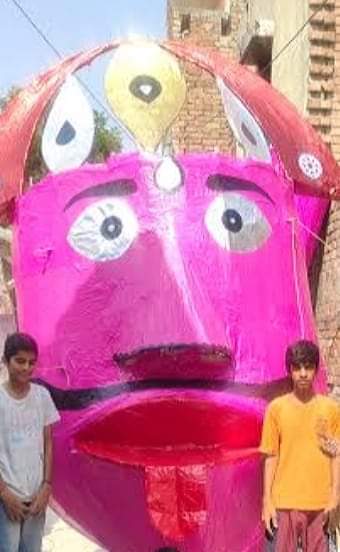

रामायण के पुतले बनाने वाले कारीगर भारत की पारंपरिक कला और संस्कृति के महत्त्वपूर्ण धरोहर हैं। उनके द्वारा बनाए गए पुतले भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक प्रदर्शनों में उपयोग किए जाते हैं, विशेषकर रामलीला और दशहरा जैसे आयोजनों में। हालाँकि, बदलते आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश के चलते इन कलाकारों को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे कई आर्थिक और सांस्कृतिक कारक हैं, जिन्हें समझने के लिए हमें इस समस्या का व्यापक विश्लेषण करना होगा।

पहला आर्थिक कारण यह है कि पुतला-निर्माण उद्योग मुख्यतः मौसमी है। यह उद्योग दशहरे और रामलीला के समय चरम पर होता है लेकिन बाकी साल भर में इसका मांग बहुत कम होती है। यह मौसमी मांग कारीगरों के लिए निरंतर रोजगार और स्थिर आय के अभाव का कारण बनती है। इस प्रकार की अस्थिरता उन्हें अन्य आय स्रोतों की तलाश में मजबूर करती है और कई बार वे अपने पारंपरिक कला को छोड़कर अन्य रोजगार अपनाने पर मजबूर होते हैं।

दूसरा महत्त्वपूर्ण आर्थिक कारक है, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें। पुतलों के निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे बांस, कपड़ा, रंग और अन्य कच्चे माल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही, पारंपरिक कला और शिल्प के लिए सरकारी अनुदान और समर्थन में भी कमी आई है। इस स्थिति में, पुतला-निर्माताओं को अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, जिससे उनकी बिक्री में कमी आती है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए महंगे पुतले खरीदना कठिन हो जाता है, जिससे इस उद्योग पर और अधिक दबाव बनता है।

आर्थिक मंदी का एक और बड़ा कारण है बदलती सामाजिक प्राथमिकताएँ। भारतीय समाज तेजी से आधुनिक हो रहा है और इसका प्रभाव धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों पर भी पड़ा है। शहरीकरण और पश्चिमीकरण के प्रभाव से पारंपरिक लोककला और नाट्य प्रस्तुतियों में लोगों की रुचि कम हो रही है। दशहरा जैसे त्योहारों में, पहले जहां पारंपरिक पुतलों का महत्व होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के माध्यम से मनोरंजन का नया स्वरूप उभर रहा है। इस वजह से रामायण के पुतलों की मांग में कमी आई है और कारीगरों की आजीविका पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा है।

इसके साथ ही, पारंपरिक हस्तकला का बाजार धीरे-धीरे छोटे और मध्यम कारीगरों के हाथों से निकलकर बड़े उद्योगपतियों और मशीनरी-आधारित उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। आधुनिक तकनीक और मशीनों के उपयोग से पुतलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर और कम लागत में हो सकता है, जिससे छोटे कारीगर प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं। यह स्थिति उनके रोजगार के अवसरों को और सीमित करती है, जिससे वे आर्थिक संकट में फंस जाते हैं।

सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रामायण के पुतला-निर्माण का महत्व भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। रामलीला जैसे आयोजनों में इन पुतलों का उपयोग भगवान राम, रावण और अन्य पात्रों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में लोगों का ध्यान अधिकतर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर केंद्रित हो गया है। टेलीविजन, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे माध्यमों ने लोगों के मनोरंजन और धार्मिक अनुभवों को बदल दिया है, जिससे पारंपरिक नाट्य प्रस्तुतियों की लोकप्रियता में गिरावट आई है। खासकर शहरी क्षेत्रों में, लोग दशहरे के कार्यक्रमों में भाग लेने के बजाय टेलीविजन पर या डिजिटल माध्यमों पर रामलीला देखना पसंद करते हैं, जिससे पुतलों की मांग में कमी आई है।

इसके अलावा, सांस्कृतिक स्तर पर एक और बदलाव यह है कि युवा पीढ़ी पारंपरिक हस्तकला और शिल्प में उतनी रुचि नहीं दिखा रही है जितनी पहले थी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, नई पीढ़ी के लोग खेती और पारंपरिक कारीगरी के स्थान पर शिक्षा और नौकरी की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। यह स्थिति सांस्कृतिक धरोहर को कमजोर कर रही है, क्योंकि पारंपरिक कला रूपों का संरक्षण और प्रोत्साहन करने वाली युवा पीढ़ी की कमी हो रही है।

इसका एक और सांस्कृतिक पहलू यह है कि शहरीकरण और ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव से भारतीय समाज में सांस्कृतिक पहचान और मूल्य बदल रहे हैं। लोग पारंपरिक आयोजनों और धार्मिक कार्यों में पहले की तुलना में कम भाग ले रहे हैं, जिससे पुतला-निर्माण जैसी पारंपरिक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास कम हो गए हैं। इसके अलावा, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पारंपरिक कलाकारों के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता में भी कमी आई है, जिससे इन कलाकारों के लिए अपने कला को जीवित रखना कठिन हो गया है।

हालांकि, कुछ स्थानीय और क्षेत्रीय पहल इस समस्या को हल करने का प्रयास कर रही हैं। कई एनजीओ और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा पुतला-निर्माताओं को प्रशिक्षण और बाजार की नई संभावनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कई कारीगर अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पादों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इससे उन्हें व्यापक बाजार तक पहुंचने में मदद मिल रही है, लेकिन यह प्रयास अभी भी सीमित हैं और सभी कलाकारों तक नहीं पहुंच पाए हैं।

इस स्थिति का समाधान केवल आर्थिक उपायों से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जागरूकता और संरक्षण के माध्यम से ही संभव है। पारंपरिक कला रूपों का संरक्षण और संवर्धन भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार, समाज और निजी संस्थान मिलकर इस दिशा में ठोस प्रयास करें। छोटे और मध्यम कारीगरों को सरकारी अनुदान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थन मिलना चाहिए, ताकि वे अपने कला रूपों को बनाए रख सकें और नए बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकें।

इसके अलावा, सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा देना और युवाओं को पारंपरिक कला रूपों की ओर आकर्षित करना भी आवश्यक है। स्कूलों और कॉलेजों में पारंपरिक शिल्प और कला को एक विषय के रूप में शामिल करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जागरूकता बढ़ाना, और डिजिटल माध्यमों के उपयोग से पारंपरिक कला को नए आयाम देना इस दिशा में कुछ महत्त्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

अंत में, रामायण के पुतला-निर्माताओं के आर्थिक संकट का समाधान केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

रामायण के पुतला-निर्माताओं का आर्थिक संकट और सांस्कृतिक संकट पर विचार करते हुए, हमें समझना होगा कि यह समस्या एक गहरी और व्यापक संरचनात्मक चुनौती है। यह केवल कुछ कलाकारों की आजीविका पर असर डालने वाली समस्या नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित करती है। पुतला-निर्माण जैसी पारंपरिक कला कई शताब्दियों से भारतीय समाज का अभिन्न अंग रही है। यह न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का हिस्सा है, बल्कि लोककला, हस्तशिल्प, और हस्तकला की समृद्ध विरासत का भी प्रतीक है। इस उद्योग में जो मंदी आ रही है, वह आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से चिंताजनक है और इसके प्रभाव को गहराई से समझना आवश्यक है।

भारत में हस्तशिल्प और कारीगरों का काम सदियों से भारतीय समाज और संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहा है। विशेषकर रामायण से जुड़े पुतले, जैसे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले, दशहरे के उत्सव में एक विशेष महत्व रखते हैं। यह केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि पुतले जलाने की यह परंपरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। लेकिन यह परंपरा अब संकट में है।

कारीगरों की आर्थिक स्थिति का मुख्य कारण यह है कि वे मुख्यतः असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को न तो कोई सामाजिक सुरक्षा मिलती है और न ही उनकी स्थिर आय होती है। उनका काम पूरी तरह से मौसमी मांग पर निर्भर करता है। दशहरा और रामलीला जैसे त्योहारों के अलावा, उनके उत्पादों की बहुत कम मांग होती है। चूँकि वे असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए उन्हें न तो किसी सरकारी सहायता का पर्याप्त लाभ मिलता है और न ही वे अपनी कला को बड़े बाजारों तक पहुँचाने में सक्षम होते हैं।

इसके अलावा, कारीगरों के लिए आधुनिक बाजार में प्रतिस्पर्धा करना भी एक चुनौती है। कच्चे माल की लागत बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही नए प्रकार की सामग्रियों का उपयोग कर बनाई जाने वाली वस्तुओं के कारण उनकी पारंपरिक वस्तुओं की मांग में कमी आ रही है। उदाहरण के लिए, पहले जहां बांस और मिट्टी के पुतले बनाए जाते थे, अब प्लास्टिक और अन्य सस्ते सामग्री से बने पुतले बाजार में उपलब्ध हो गए हैं। ये सस्ते विकल्प न केवल कारीगरों की आय में कमी लाते हैं, बल्कि उनकी कला के अस्तित्व को भी खतरे में डालते हैं।

आज की उपभोक्ता संस्कृति भी इस समस्या का एक प्रमुख कारण है। पहले जहां लोग धार्मिक आयोजनों में पुतलों का उपयोग करते थे, वहीं अब इन आयोजनों में सजावट और प्रदर्शन के लिए ज्यादा तकनीकी और डिजिटल विकल्पों का उपयोग हो रहा है। इससे कारीगरों की पारंपरिक कला का महत्व कम हो रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति में और गिरावट आ रही है।

रामायण से जुड़े पुतलों का निर्माण न केवल एक आर्थिक गतिविधि है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये पुतले धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दशहरा और रामलीला जैसे त्योहारों में इन पुतलों का उपयोग बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीकात्मक रूप से किया जाता है। रावण का पुतला जलाना एक प्रतीकात्मक कार्रवाई है, जो समाज को नैतिकता और धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करती है।

लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो, आधुनिकता और पश्चिमीकरण के प्रभाव ने पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों को कमजोर कर दिया है। शहरीकरण और वैश्वीकरण के कारण, लोगों की सांस्कृतिक गतिविधियों और आयोजनों में भागीदारी कम हो रही है। पहले जहां पूरे समुदाय रामलीला और दशहरे के आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लेता था, वहीं अब यह एक औपचारिकता बन गई है, जिसे लोग टीवी या इंटरनेट के माध्यम से देखना पसंद करते हैं।

इसके अलावा, पारंपरिक सांस्कृतिक आयोजनों की जगह आधुनिक और वाणिज्यिक आयोजनों ने ले ली है। बड़े शहरों में दशहरा के समय बड़े-बड़े मॉल और शॉपिंग सेंटर आकर्षण के केंद्र बन गए हैं। यहां विभिन्न प्रकार की डिजिटल और मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जो पारंपरिक आयोजनों की जगह ले रहे हैं। इससे रामायण के पुतला-निर्माताओं के लिए अवसरों में कमी आई है और उनका सांस्कृतिक महत्व कम हो गया है।

युवा पीढ़ी में भी पारंपरिक कला और संस्कृति के प्रति रुचि में कमी आई है। आधुनिक शिक्षा और तकनीकी प्रगति के कारण, युवाओं का झुकाव नए और आधुनिक तरीकों की ओर बढ़ा है। वे पारंपरिक कला रूपों को पुराना और अप्रासंगिक मानने लगे हैं, जिससे इन कलाओं का संरक्षण और संवर्धन कठिन हो गया है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो यह पारंपरिक कला और शिल्प के समाप्त होने का कारण बन सकती है।

भारतीय समाज तेजी से बदल रहा है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और वैश्वीकरण के कारण पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों और जीवनशैली में बदलाव आया है। पहले जहां ग्रामीण क्षेत्रों में पुतला-निर्माण और अन्य हस्तशिल्प कारीगरों का काम समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, वहीं अब शहरी जीवनशैली में इन कलाओं का महत्व कम हो गया है।

बदलते सामाजिक मूल्यों का प्रभाव दशहरा जैसे त्योहारों पर भी पड़ा है। पहले जहां ये त्योहार सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक थे, वहीं अब ये अधिकतर व्यक्तिगत मनोरंजन और उपभोक्तावादी गतिविधियों का हिस्सा बन गए हैं। धार्मिक आयोजनों का बाजारीकरण भी इस समस्या का एक मुख्य कारण है। बड़ी-बड़ी कंपनियां और संस्थाएं अब दशहरा और रामलीला जैसे आयोजनों को बड़े पैमाने पर प्रायोजित करती हैं, जिससे छोटे कारीगर और स्थानीय कलाकार इस प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं।

इसके अलावा, वैश्वीकरण के प्रभाव से विदेशी सांस्कृतिक तत्वों का भी भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। विदेशी त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजनों की ओर बढ़ती रुचि ने भारतीय सांस्कृतिक आयोजनों को कमजोर कर दिया है। इस स्थिति में, पुतला-निर्माताओं के लिए आर्थिक अवसर और सांस्कृतिक संरक्षण दोनों ही चुनौतीपूर्ण हो गए हैं।

रामायण के पुतला-निर्माताओं को आर्थिक और सांस्कृतिक संकट से उबारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं:

कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। इसमें कच्चे माल की लागत को कम करने के लिए सब्सिडी, पारंपरिक कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए उपाय शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही, सरकारी नीतियों के माध्यम से पारंपरिक हस्तशिल्प और कारीगरों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

समाज में पारंपरिक कला और शिल्प के महत्व को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, जिससे युवा पीढ़ी को इन पारंपरिक कलाओं के प्रति रुचि विकसित करने में मदद मिल सके।

पुतला-निर्माताओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पादों को बेचने का अवसर मिल सकता है। डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों को व्यापक बाजार तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। इससे उनके आर्थिक संकट को कम करने में मदद मिलेगी।

पारंपरिक सांस्कृतिक आयोजनों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक समितियों और संगठनों का गठन किया जा सकता है, जो पारंपरिक आयोजनों को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए काम करें।

रामायण के पुतला-निर्माताओं का आर्थिक और सांस्कृतिक संकट एक गहन और बहुआयामी समस्या है, जिसका समाधान केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं हो सकता। यह समस्या भारतीय समाज के बदलते सांस्कृतिक मूल्यों, पारंपरिक कलाओं के प्रति घटती रुचि, और आधुनिक जीवनशैली के कारण उत्पन्न हुई है। इसका समाधान सांस्कृतिक संरक्षण, आर्थिक समर्थन, और समाज में जागरूकता बढ़ाने के ठोस प्रयासों के माध्यम से ही संभव है।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.