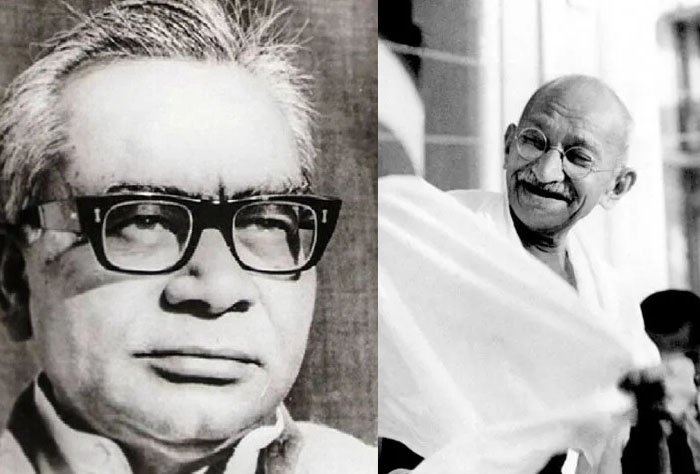

— अम्बेदकर कुमार साहु —

भारत में सरकारी शैक्षिक नीतियां एक राजनीतिक एजेंडा है जो ऐतिहासिक औपनिवेशिक मानसिकता का परिणाम हैं। भारतीय समाज में यह दलीलें राजनीतिक ऐजेंडा है कि शैक्षिक संस्थान एवं शैक्षिक नीतियां समाज में समानता स्थापित करेगा। जिस तरह स्वतंत्रता से पूर्व ग्रामीण स्थानीय शिक्षा-व्यवस्था कुछ खास वर्गो तक सीमित था, स्वतंत्रता के सात दशक बाद आज भी उसी असमानतायुक्त शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधतायुक्त भारत में एक ही सरकारी नीतियों को मुख्यधारा के साथ-साथ दलित, वंचित, और जनजातीय समुदायों पर थोपना अंतत: सामाजिक विषमता को पुनरउत्पादित करेगी।

बिहार की थारू जनजाति में शिक्षा की वर्तमान यथास्थिति पर एथनोग्राफिक अवलोकन के पश्चात जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का दौरा किया तो मैंने पाया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली दो प्रकार के वर्गो का निर्माण में व्यस्त हैं। थारू समाज जहाँ स्वतंत्रता के सात दशक बाद आज तक एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज उपलब्धत नहीं हैं जबकि सरकारी स्कूल की स्थिति दयनीय अवस्था में संचालित हो रही हैं। शिक्षा के अभाव में थारू बच्चों का शिक्षा से मोह भंग होने लगा है क्योंकि बेहतर शिक्षा के अभाव में बहुसंख्यक थारू बच्चे अक्सर बेरोजगार रह जाते हैं। इसके विपरीत दिल्ली विश्वविद्यालय जहाँ एक ही कैंपस में सैकड़ो कॉलेज एवं विभाग उपलब्ध हैं। पुस्तकालय बच्चों को एक शैक्षिक वातावरण प्रदान करता है तथा प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चे पढ़ाई के पश्चात थारू जनजाति की अपेक्षा बेहतरीन संस्थानों में नौकरी प्राप्त करते हैं। आखिर थारू समाज में शिक्षा का यह वातावरण क्यों नहीं उपलब्धत हो सका ? क्या सरकार द्वारा थारू जनजाति के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है? यदि नहीं तो दिल्ली विश्वविद्यालय तक थारू बच्चे पढ़ाई के लिए क्यों नहीं पहुँच पाते हैं?

दरअसल यह प्रश्न सिर्फ थारू जनजाति और दिल्ली विश्वविद्यालय तक ही सीमित नहीं है अपितु यह भारतीय शिक्षा प्रणाली की ओर भी इशारा करता है कि आखिर एक ही शिक्षा नीति के परिणामस्वरूप दो असमानतायुक्त समुदायों का निर्माण कैसे संभव हुआ। यह सवाल तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब समाज में वर्तमान सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति-2020, भारत में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का प्रवेश एवं नौकरी की गारंटी लिए बगैर इंटर्नशिप स्कीम लागू किए जा रहे हैं। वास्तव में ये सरकारी नीतियां लोक कल्याणकारी कम, जबकि कुछ खास वर्ग के बच्चों को आगे बढ़ाने की योजना ज्यादा प्रतीत होती हुई दिखाई देती हैं। इस संदर्भ में नीति एवं योजनाओं के पीछे छिपे हुए c की समाजशास्त्रीय जांच करना उन बहुसंख्यक लोगों के हित में होगा जिनकी सांस्कृतिक पूंजी कमजोर है तथा जिनके बच्चे बेहतरीन शिक्षा के अभाव में सांस्कृतिक पिछड़ापन का शिकार हो जाते हैं।

दरअसल शिक्षा एक सामाजिक प्रकिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति के सर्वांगीण विकास संभव होती हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा समाज में गतिशील विकास यात्रा को भी ऐनक के रूप में प्रतिबिंबित करता हैं। वस्तुत: प्रकार्यवादी समाजशास्त्रीयों में शामिल ईमाईल दुर्खीम ने शिक्षा का अर्थ समाजीकरण के संदर्भ में देखते हैं, जबकि पीयरे बोर्दियू का मानना है कि शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से शिक्षा समाज में गैर-बराबरी को बढ़ाने का कार्य करती हैं। इससे पहले कि शिक्षा कैसे समाज में असमानता फैलाती है; कुछ भविष्य उन्मुख संभावित प्रश्नों पर विचार कर लेना चाहिए। मसलन, यदि भारतीय समाज में शिक्षा एवं शैक्षिक संस्थानों को अचानक बंद कर दिया जाए तो क्या होगा?

ये समाजशास्त्रीय प्रश्न भारतीय समाज में किस हद तक प्रासंगिक है; इसके अलावा शिक्षा की दोहरी प्रणाली का शिलशिला किस प्रकार पूर्व-औपनिवेशिक काल एवं औपनिवेशिक शासन काल से लेकर वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावित करती आ रही हैं। इसे जानने के लिए भारतीय समाज की ऐतिहासिक शिक्षा–व्यवस्था को समझने की आवश्यकता हैं।

पूर्व–औपनिवेशिक काल में शिक्षा–व्यवस्था :

गौरतलब है कि भारतीय समाज में औपनिवेशिक काल से पूर्व शिक्षा की तत्कालीन तस्वीर प्राय: एक समान नहीं थी। भारत के बंगाल प्रांत, बिहार के कुछ हिस्से, तमिलनाडु एवं केरल में स्थानीय निवासियों द्वारा पाठशालाएं, मदरसा और स्कूल संचालित की जाती थी, जबकि मध्य एवं उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में शिक्षा प्रक्रिया की भाड़ी कमी थी। इन हिन्दू पाठशालाओं में व्याकरण, अर्थतंत्र एवं महाजनी खाता की स्वदेशी शिक्षा संस्कृत भाषा में केवल ब्राह्मण गुरूओं द्वारा प्रदान किया जाता था। इसके विपरीत मुस्लिम मक़तब एवं मदरसों में अध्ययन-अध्यापन का कार्य मुस्लिम मुल्लाओं द्वारा संचालित होती थी। पूर्व-औपनिवेशिक शिक्षा–व्यवस्था के संदर्भ में एल. एस. एस. ओमली ने अपनी पुस्तक ‘मॉडर्न इंडिया एंड द वेस्ट‘ में बताया है कि हिन्दू शिक्षा प्रणाली असमानता पर आधारित थी। हिन्दू पाठशालाओं में प्राय: निम्न जातियों एवं स्त्रियों के अलावा किसी गैर हिन्दू विद्यार्थियों का प्रवेश पूर्णत: वर्जित था। इसके विपरीत मुस्लिम मदरसा में हिन्दू बच्चे भी पढ़ाई कर सकता था जो बहुत हद तक प्रजातांत्रिक स्वरूप पर आधारित थी।

हालाँकि ए. आर. देसाई ने ‘सोशल बायग्राउंड आफ इंडियन नेशनलिज्म‘ में कहा है कि “हिन्दू और मुस्लिम दोनों शिक्षा प्रणाली मुख्यत: धर्म उन्मुखता पर आधारित थी जिसका उद्देश्य छात्रों को मानसिक विकास के अपेक्षाकृत कट्टर हिन्दू या मुस्लिम एवं विभिन्न धर्मो के समर्थित अनुयायी बनाना था।” दरअसल हजारों वर्षों से जाति-वयवस्था के कारण भारतीय समाज कई श्रेणियों में विभाजित रहा हैं। यह विभाजन एक पिरामिड की तरह था जिसमें सबसे ऊपर बैठे उच्च जातियां अपने से निम्न जातियों के लिए शिक्षा एवं कर्त्तव्यों का निर्धारण करते थे। इन प्रस्थितियों में औपनिवेशिक शासन ने शिक्षा–व्यवस्था के माध्यम से जाति-व्यवस्था की संरचना को समर्थन देकर समाज में दो शोषक व शोषित वर्गो को पुनर्स्थापित किया।

औपनिवेशिक काल में शिक्षा–व्यवस्था :

दरअसल प्रारंभ में औपनिवेशिक शासकों ने भारतीय लोगों को शिक्षित करने में कोई विशेष रूचि नहीं दिखाई। किंतु साम्राज्य विस्तार एवं राजनीतिक शक्ति के कारण उसे शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता हुई। इस प्रकार भारत में वारेन हेस्टिंग्स एवं जोनाथन डंकन द्वारा क्रमश: कलकता में मदरसा और वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित की गई। हालाँकि शिक्षा में अंग्रेजी शासकों का सांस्कृतिक हस्तक्षेप इस अवधारणा पर आधारित थी कि भारत में दी जा रही परंपरागत स्वदेशी ज्ञान एवं संस्कृति में खामियां हैं।

इस संदर्भ में भारतीय शिक्षाविद प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने अपनी पुस्तक ‘गुलामी की शिक्षा और राष्ट्रवाद‘ में औपनिवेशिक काल से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक राष्ट्रवादी पुनरुत्थान का पता लगाया हैं। प्रोफेसर कुमार ने शिक्षा में औपनिवेशिक हस्तक्षेप को राजनीतिक ऐजेंडा के तौर पर देखते हैं। उनका कहना है कि औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली में जिस पाठ्यक्रम और पुस्तकों का निर्धारण किया गया था वे पूर्णत: औपनिवेशिक नौकरशाही के मूल्यों और दृष्टियों का प्रतिनिधित्व करती थी। बहरहाल अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे नागरिक समाज का निर्माण करना था जो अंग्रेजी शासन को समर्थन कर सकें। अंग्रेजों की यह नीति ने शिक्षा की दोहरी प्रणाली को आत्मसात किया। शिक्षा की इस दोहरी प्रणाली में एक तरफ आमजनों के लिए नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा पर जोर दी गई ताकि वे आज्ञापालन के साथ-साथ समाज में अपनी हैसियत को बनाए रखे। दूसरी तरफ उच्च वर्गो के लिए शिक्षाशास्त्रीय, साहित्य, अभिव्यक्ति एवं खोजबीन संबंधी कौशलों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली से उच्च जातियों की संस्कृति को बल मिला तो दूसरी ओर समाज में वंचित समुदायों को पुन: शिक्षा से वंचित किया गया।

स्वतंत्र भारत में शिक्षा–व्यवस्था एवं सरकारी शैक्षिक नीतियां :

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शैक्षिक सुधार हेतु अनेकों वैधानिक एवं नीतिगत पहल किए गए हैं। देश में शिक्षा के विस्तार के रूप में डाक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 को प्रथम औपचारिक प्रयास माना जाता हैं। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1968 तैयार की गई जो कोठारी कमीशन की शिफारिश पर आधारित थी। वस्तुत: स्वतंत्र भारत में पहली बार कोठारी आयोग 1968 ने समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों में शिक्षा प्रसार की बात की थी, जिसका प्रभाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम आफ एक्शन 1992 में भी देखने को मिलता हैं। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समान शिक्षा के साथ-साथ प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ‘ब्लैक बोर्ड आप्रेशन‘ चलाया गया, जिसके तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एवं ‘ओपन यूनिवर्सिटी’ का विस्तार करने की योजना बनाई गई। इसी नीति में संशोधित कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में व्यावसायिक एवं तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की बात की गई।

वैधानिक रूप से वर्ष 2002 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद– (21ए) में यह प्रावधान किया गया कि राज्य द्वारा निर्दिष्ट 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। हालाँकि व्यवहारिक तौर पर इसे वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के रूप में पारित किया गया ताकि समाज में सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जा सकें।

इन तमाम प्रावधानों के बावजूद शिक्षा विशेष रूप से उच्च शिक्षा में वांछित प्रभाव अदृश्य प्रतीत होता है, तथा स्वतंत्रता के सात दशक बाद आज भी शिक्षा प्रणाली में विषमता विद्यमान हैं। ये नीतियां ग्रामीण सरकारी विद्यालयों में एक ऐसी संस्कृति को विकसित किया है जहां से पढ़कर बहुसंख्यक बच्चे उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने में पिछड़ जाते हैं। इस नीति ने हिन्दी क्षेत्रों खासकर ‘बिमारू‘ राज्यों में व्यापक तौर पर भाषा संघर्ष को उत्पन्न किया हैं। इसके अतिरिक्त अभी तक बनाए गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ‘भाषा’ को भी जीवंत रखने में विफल रहा है जिनकी शिफारिशें मातृभाषा में शिक्षा देने की थी।

जैसाकि भारत में विलुप्त हो रही भाषा की समस्या पर भाषाविज्ञानी गणेश नारायण डिवी, जिन्होंने 2010 में ‘पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ़ इंडिया’ का संचालन करते हुए 780 भारतीय भाषाओं का दस्तावेजीकरण किया था, जिनमें से लगभग 600 भाषा संभावित रूप से लुप्तप्राय: हो चुका हैं। डीवी ने अपने अध्ययन में पाया कि “पिछले 60 वर्षों में भारत में करीब 250 भाषाएँ पहले ही मर चुकी है जिसमें कई आदिवासी भाषाएँ भी शामिल हैं।” इन तथ्यों से पता चलता है कि भारतीय शिक्षा नीति अधिनस्थ समुदायों की भाषा संरक्षित करने में असफलता हासिल की है तथा अंग्रेजी जैसे पॉपुलर भाषा को बढ़ावा देकर प्रभुत्व वर्ग की संस्कृति को चिरस्थाई बनाए रखा हैं।

ध्यातव्य है कि जिस कमिटी अथवा आयोगों द्वारा वर्णित शिफारिश रिपोर्टो का समाज एवं मीडिया में हवाला देकर शिक्षा प्रणाली में कमी को उजागर किया जाता है, दरअसल वे शिक्षा के पीछे अंतर्निहित राजनीति को भूल जाते है जो अंतत: अपूर्ण तथा आंकड़े तक सीमित होते हैं। इसलिए किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी यथा, राममूर्ति आयोग, वर्जिनियस खाखा कमिटि, थोरात कमिटि रिपोर्ट अथवा एएसईआर रिपोर्टो के माध्यम से अभी तक बनाए गए शैक्षिक नीतियों का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। क्योंकि शिक्षा में संरचनात्मक कमी और विश्वविद्यालय कैंपस में उच्च जातियों द्वारा दलित, वंचित और आदिवासी छात्रों के साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न तबतक जारी रहेगा जब तक कि शिक्षा में अंतनिर्हित असमानतायुक्त हिडन करिकुलम को समाप्त न किया जाए। यद्यपि ऐसे सूक्ष्म अवलोकन की कमी जनसाधारण समूह में आम बात हैं।

नई शिक्षा नीति-2020 एवं सांस्कृतिक पुनरउत्पादन:

माइकल डब्ल्यू. एप्पल (1978) ने एक अमेरिकन स्कूल के अध्ययन में पाया कि स्कूल, जिसे अक्सर ‘ब्लैक बॉक्स‘ के रूप में देखा जाता है तथा जिस स्कूल को समाज सुधारक और आमजन सामाजिक परिवर्तन की कुँजी के तौर पर देखते है, दरअसल वे स्कूली शिक्षा के भीतर पाठ्यक्रम और वैचारिकी के माध्यम से कुछ खास वर्ग को पुनरउत्पादित करता हैं जिससे समाज में विषमता उत्पन्न होते हैं। एप्पल का ‘ब्लैक बॉक्स‘ की अवधारणा भारतीय शिक्षा–व्यवस्था विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अंतर्निहित पाठ्यक्रम पर भी लागू होते हैं जिसपर जनसमुदाय एवं विशेषज्ञ द्वारा सिर्फ आदर्शवादी दलीलें दी जाती हैं।

डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिति-2019 की मसौदे पर आधारित नई शिक्षा नीति-2020, स्वतंत्र भारत में पुन: एक बार समाज में राजनीतिक संस्थाकरण स्थापित करने का प्रयास हैं। इस शिक्षा नीति में विस्तार से विभिन्न घटकों का जिक्र किया गया है लेकिन यह विस्तारवादी नीति सांस्कृतिक पुनरउत्पादन के साथ-साथ ‘बैंकिंग शिक्षा‘ को भी बढ़ावा देती हैं। एनईपी-2020 मसौदा में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के पश्चात पाठ्यक्रम में संरचनात्मक परिवर्तन किए गए हैं। इसमें 5 (फाउंडेशन) +3 (लोअर प्राइमरी) +3 (अपर प्राइमरी) +4 (सेकेंडरी) पाठ्यक्रम प्रस्तावित हैं। परंतु ज्ञान की प्रकृति को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, व्यावसायिक शिक्षा, भाषा, गणितीय और कंप्यूटर प्रवीणता तथा बहुविषयक दृष्टिकोण पुरानी शिक्षा नीति के हिस्से है जिसे एनईपी में विशिष्ट बताया गया हैं। पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र में भारत की संस्कृति, विरासत, भाषा, दर्शन, भूगोल, प्राचीन और समकालीन ज्ञान को प्रमुखता से शामिल की गई हैं।

दरअसल एनईपी-2020 में व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से वंचित और व्यावसायिक कौशल की पेशकश की जा रही हैं। यह हाशिए पर पड़ी जाति, लिंग और वर्ग को व्यवसाय की ओर ले जाएगा, जिससे दो प्रकार के नागरिकों का निर्माण होगा। एक ओर आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के बहुसंख्यक विद्यार्थी व्यावसायिक विषय का चुनाव करेगें, जो जाति आधारित कार्य को प्रोत्साहित करेगी। दूसरी ओर समाज में संम्पन्न वर्ग टेक्नीकल एवं वैज्ञानिक महंगी शिक्षा प्राप्त करेंगे, यह पुन: एकाधिकारवाद को बढ़ावा देगी। इस प्रकार एनईपी औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली को पुन: स्थापित कर रहा है जिसके तहत निम्न जाति की स्थिति हमेशा नीचे रहेगा जबकि उच्च वर्ग हमेशा की तरह उच्च स्तरीय अध्ययन में अग्रसर होगें।

मसौदा में भाषा नीति के अंतिम परिणाम अंग्रेजी से हाशिये पर पड़े वर्गों का बहिष्कार करना है जो वैश्विक समय में नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं। भारतीय जनगणा 2011 के अनुसार संस्कृत भाषा सिर्फ एक प्रतिशत लोगों द्वारा लिखा और बोला जाता हैं। बावजूद इसके, संस्कृत भाषा को एनईपी में थोपने का प्रयास किया गया हैं। अत: संस्कृत विशेषाधिकार प्राप्त जातियों के रोजगार के अवसर के रूप में, और अंग्रेजी सीखने को विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों तक सीमित कर दिया गया हैं। इसके अतिरिक्त यह शिक्षा नीति भारत की संस्कृति एवं विरासत की बात तो करती है लेकिन समाज में वंचित, दलित, जनजातीय समुदाय आदि वर्गों की शोषित इतिहास को नजरअंदाज करते हुए दिखाई देती है जो अंतत: पिछड़े जाति के प्रति सरकार की उदासीन रवैया को प्रदर्शित करता हैं।

जेएनयू के प्रोफेसर जी अरुणिमा का कहना है कि डॉ. कस्तूरीरंगन ड्राफ्ट में प्रमुखता से इस्तेमाल किए गए ‘उदारवादी‘ शब्द थे लेकिन इसे आरएसएस ने पूरी तरह से हटाकर ‘समग्र‘ शब्द बदलने की सिफारिश की थी। यह नीति स्वायत्त शैक्षिक संस्थान का भी शिफारिश करता हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब परिवार के बच्चों पर होगी। जहां तक उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शोध का प्रस्ताव है तो यह प्रत्यक्ष तौर पर कुछ खास वर्गों को समर्थन देकर सांस्कृतिक पुनरउत्पादन को चिरस्थाई बनाएगी। क्योंकि समाज में अभी तक निम्न पायदान पर स्थित समुदाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं।

इस तरह नई शिक्षा नीति-2020 में केवल शब्दों का जाल बुना गया है जिसका लाभ सबसे ज्यादा समाज में उच्च वर्गों को मिलने वाली हैं। जिस प्रकार आजादी से पूर्व शिक्षा–व्यवस्था उदासीन राजनीतिक एजेंडा था तथा जो परिवर्तनकारी राजनीति का अंग नहीं बन सका, उसी तरह यह शिक्षा नीति सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा तक सीमित होकर रह जाएगी। गौरतलब है कि इस नीति के अंतर्गत पाठ्यक्रम एक विशिष्ट नागरिक समाज को तैयार करने जा रहा हैं। इसके लिए इंटर्नशिप प्रथम रास्ता है जहां से कमजोर सांस्कृतिक पूंजी वाले बच्चें नौकर बनकर पुनरउत्पादित किए जाएगें।

आगे की राह ?

भारतीय समाज एक विविधतायुक्त समाज हैं। यहां की निवासियों की संस्कृति, भाषा,धर्म तथा क्षेत्रीयता में भी स्पष्ट विभेद हैं। इस प्रकार जब शहरी क्षेत्र, ग्रामीण समाज से भिन्न हो, जनजातीय समुदाय मुख्यधारा से अलग जीवनशैली व्यतीत कर रहा हो तथा जिनकी अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो तो, इस स्थिति में एक ही सरकारी नीति को सभी समुदायों पर थोपना न्यायोचित नहीं हैं। यही कारण रहा है कि स्वतंत्रता के सात दशक बाद आज भी जनजातीय संस्कृति, भाषा आदि को संरक्षित करने में भारत सरकार विफल रहा हैं। अत: नीति निर्धारकों को भारत की विविधता के साथ-साथ जनसमुदायों की पारिवारिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि आदि को ध्यान में रखकर नीति निर्धारित करनी चाहिए, ताकि समाज में वंचित समुदायों तक नीति का लाभ सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो सकें।

हालांकि इस संदर्भ में इवान इलिच शिक्षा का केंद्र बिन्दू स्कूल को मानते हुए अपनी पुस्तक ‘डीस्कूलिंग सोसाइटी‘ में स्पष्ट कहा है कि “समाज में सभी को एक समान स्कूल उपलब्ध कराना असंभव हैं। इसलिए स्कूल को ही बंद कर देना चाहिए क्योंकि स्कूल के माध्यम से ही समाज में असमानता फैलती है तथा स्कूल गरीब बच्चें को गरीब बनाकर ही रखता है।” इलिच का यह कथन कि पाठ्यक्रम का उपयोग सामाजिक हैसियत को निर्धारित करने के लिए होती है, भारतीय शिक्षा तंत्र पर भी लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, में कहा गया है कि दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में स्थापित की जाएगी। बहरहाल शिक्षा नीति की यह पहलू केवल भारतीय अमीर लोगों के हित में होगा, चूंकि विदेशी विश्वविद्यालयों की फीस भरपाई गरीब बच्चों के लिए नामुमकिन हैं। इसके अलावा ग्रामीण सरकारी स्कूल का बच्चा, जिन्हें हिन्दी भाषा में शिक्षित किया जा रहा हैं, उन्हें विदेशी विश्वविद्यालयों तक पहुंचने में भाषाई कठिनाई आ सकती हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, भारतीय समाज में शिक्षा पर प्रतीकात्मक हिंसा है जो सांस्कृतिक पुनरउत्पादन को बढ़ावा देगी। यद्यपि पीयरे बोर्दियू के अनुसार भारत में शैक्षणिक संस्थान असमानता स्थापित करने में सफल होगें।

आधुनिकता एवं उत्तर आधुनिकता के दौर में यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यदि शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिए जाए तो क्या होगा। यद्यपि यह भविष्य उन्मुख चिंता का विषय अवश्य हैं। चूँकि सत्ताधारी बागडोर वाले समूह हमेशा से अपनी यथास्थिति को चिरस्थाई बनाए रखना चाहती है तथा समय-समय पर सत्ताधारी लोग नीति एवं योजनाओं के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करने में व्यस्त रहते हैं। बहरहाल राज्य द्वारा शिक्षा का निजीकरण एवं उच्च शिक्षा में मंहगाईकरण, अप्रत्यक्ष तौर पर शिक्षा को मुट्ठीभर लोगों तक सीमित रखना, राज्य का राजनीतिक एजेंडा बन चुका हैं।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.