— शिवदयाल —

कांग्रेस का समाजवादी धड़ा जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी(सी.एस.पी) के रूप में 1934 से ही कांग्रेस के साथ गुँथा रहा, कांग्रेस को समाजवादी लक्ष्य से जोड़े रखने के लिए, साथ ही उसकी नीतियों की समीक्षा, आलोचना और मूल्यांकन के लिए भी, स्वतंत्रता पश्चात सोशलिस्ट पार्टी के रूप में स्वतंत्र दल बन गया। यह कांग्रेस के सबसे सशक्त और व्यापक जनाधार वाले विपक्षी दल के रूप में सामने आया – राष्ट्रवाद और समाजवाद के दोहरे लक्ष्य के साथ। यह एक तथ्य है कि कांग्रेस के बाद यह सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी राजनीतिक-वैचारिक समूह था। 1952 के प्रथम आम चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी की अप्रत्याशित हार हुई। इसके बाद से ही इसके विखंडन की प्रक्रिया शुरू हो गई। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉ राममनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, युसूफ मेहर अली, एन.जी. गोरे, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अशोक मेहता आदि अनेक दैदीप्यमान व्यक्तित्वों के रहते भी सोशलिस्ट पार्टी 1954 से ही खंडित होती रही है। इस दल का देश के कई इलाकों में अच्छा मजबूत जनाधार था, इसके साथ तेजस्वी युवाओं का समूह था, फिर भी यह कांग्रेस का कारगर विकल्प नहीं बन सका। कारण चाहे जो बताए जाएं इस विखंडन का कारण वैचारिक मतभेद से अधिक व्यक्तित्वों की टकराहट और निजी महत्वाकांक्षा रही है। सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, दलित मजदूर किसान पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, भारतीय लोक दल, जनता दल सेक्युलर, समता पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल आदि-आदि अनेक समाजवादी पार्टियां! जितने नेता उतने दल।

इन दलों में दो बातें समान रहीं – सभी डॉक्टर लोहिया का अनुयाई अपने को मानते रहे, दूसरे कि संसदीय लोकतंत्र में चुनाव लड़ना इन्होंने अपना धर्म समझा। यह आज तक के लिए भी सच है। समाजवादियों ने जयप्रकाश आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की और आपातकाल की यातनाएं सहीं, फिर 1977 का चुनाव जनता पार्टी के झंडे तले एक होकर लड़ा जो कि उस समय की परम राष्ट्रीय आवश्यकता थी देश में लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने के लिए। जनता पार्टी में जनसंघ के लोगों की दोहरी सदस्यता यानी जनता पार्टी का सदस्य होते हुए भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बने रहना, को कारण बनाकर ही जनता पार्टी की मोरारजी भाई सरकार गिरा दी गई ढाई साल के अंदर ही। फिर तो जिस कांग्रेस के खिलाफ एक हुए थे, उसी का समर्थन लेकर चौधरी चरण सिंह ने सरकार बनाई जिसे कांग्रेस ने जल्द ही गिरा भी दिया।

1980 के चुनाव में श्रीमती गांधी फिर से चुनाव जीत कर आ गईं क्योंकि सामने विपक्ष के नाम पर बिखरे हुए राजनीतिक समूह थे। कांग्रेस के सामने प्रमुख दल थे चौधरी चरण सिंह की जनता पार्टी सेकुलर तथा जगजीवन राम के नेतृत्व वाली जनता पार्टी। बाकी का इतिहास राजनीति जानने-समझने वाले जानते हैं। समाजवादियों के संबंध में उल्लेखनीय बात यह रही कि नब्बे के दशक के दौरान और उसके बाद भारत में समाजवाद लाने का भार स्थानीय क्षत्रपों ने उठा लिया – जॉर्ज फर्नांडिस और मधुलिमये जैसे नेताओं के रहते भी। समाजवाद पहले व्यक्तिवाद और फिर परिवारवाद में समा गया उत्तर प्रदेश बिहार से लेकर उड़ीसा कर्नाटक तक। लोहिया जी का नाम रहा, उनके आदर्श गायब हो गए। समाजवाद की जो अपील थी जनमानस में, उसके प्रति जो सम्मोहन था, वह तिरोहित होता चला गया। विखंडन कम्युनिस्टों का भी हुआ लेकिन वह व्यक्तिवाद तक तो आए, परिवारवाद में नहीं घुसे। दूसरे उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के वैसे गंभीर आरोप नहीं लगे जैसे समाजवादी कहलाने वालों के ऊपर लगे।

समाजवादियों का एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार एनडीए सरकारों में प्रभावशाली मंत्री रहे। यही होना था तो फिर जनता पार्टी की सरकार गिराने की क्या जरूरत थी। गठबंधन सरकारों के दौर में समाजवादी अलग-अलग कारणों या बहानों से कभी इस, तो कभी उस गठबंधन में शामिल होते रहे। किसी भी बैनर के समाजवादियों का ध्यान पूरी तरह सत्ता समीकरण बैठाने में ही लगा रहा। पिछड़ों-दलितों का जनाधार उनका सबसे बड़ा सहारा रहा, यही उनके अति आत्मविश्वास का कारण भी बना रहा। और इसी दौर में जबकि सत्ता की लालसा में समाजवादी नई-नई युक्तियों के संधान में लग रहे और जो सत्ता में थे वे मंडल के भरोसे अपने स्थाई राज के सपनों में खोए रहे, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी समूह संगठन बनाने-बढ़ाने में लग रहे।

यह सब होते हुए भी अभी कुछ निष्ठावान मनस्वी चिंतक समाजवादी नेता थे जो भारत में लोकतंत्र और समाजवाद के प्रति पूर्णतया समर्पित और कृतसंकल्प थे। 1980 के दशक में ही किशन पटनायक और सच्चिदानंद सिन्हा जैसे समाजवाद के मनीषी नेताओं ने समाजवादी जन परिषद की स्थापना की और बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि कुछ राज्यों में अपना आधार बनाया। दूसरी ओर पन्नालाल सुराणा और सुरेंद्र मोहन सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को पुराने सोशलिस्ट पार्टी की तर्ज पर खड़ा करने की कोशिश में लगे। एक और कोशिश डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों के समाजवाद को उतारने की हुई। समाजवादी चिंतक और संगठक रघु ठाकुर 1992 में गठित समाजवादी पार्टी( मुलायम सिंह यादव वाली) से 1998 में अलग हो गए क्योंकि उनके अनुसार पार्टी समाजवाद के आदर्शों से भटक गई थी। उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की स्थापना करके अपनी पार्टी को वंचितों और कमजोर वर्गों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के काम में लगाया। रघु ठाकुर एक ओर आज की परिस्थितियों में समाजवाद और डॉक्टर लोहिया के विचारों के शास्त्रीय आधारों को विस्तृत करने और लोक मानस में स्वीकार्य बनाने के लिए लगातार चिंतन करते रहे हैं और लिखते रहे हैं, वहीं अपने बौद्धिक कामों के ऊपर उन्होंने सदा संगठनात्मक कार्यों को वरीयता दी है। क्योंकि जनता की राजनीति करने के लिए जमीन पर पसीना बहाना पड़ता है। लिखना-पढ़ना और दूर-दराज के इलाकों के दौरे करना – सालों से यही उनकी जीवनचार्य रही है। वे छात्र जीवन से ही समाजवादी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। सन् 1974 के जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका ली और आपातकाल में जेल भी गए। 1977 में बनी जनता पार्टी और जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव रहे। विपक्ष की राजनीति करते हुए वे रचनात्मक विपक्ष का महत्व समझते हैं और उस भूमिका का पालन करते हैं।

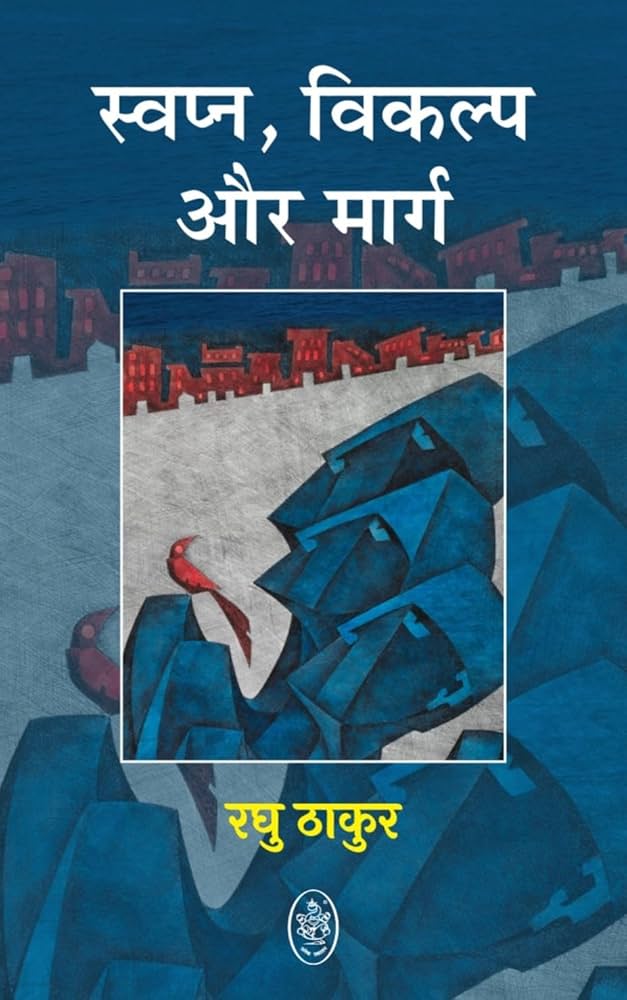

हाल ही में रघु ठाकुर जी के प्रमुख वैचारिक लेखों और टिप्पणियों का संग्रह प्रलेक प्रकाशन से आया है- ‘स्वप्न, विकल्प और मार्ग’। इस पुस्तक के सत्रह खंडों में समाए पनचानवे लेखों/ टिप्पणियों से गुजरते हुए एक प्रतिबद्ध और निष्ठावान समाजवादी की चिंतनधारा और नजरिए का परिचय मिलता है। नय वैश्विक और राष्ट्रीय संदर्भों और परिस्थितियों में समाजवादी विचारधारा, विशेषकर लोहियावाद को प्रासंगिक सिद्ध करने का प्रभावशाली प्रयत्न भी इन लेखों में मिलता है। 536 पृष्ठों की इस पुस्तक का बहुलांश राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाली पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं पर तात्कालिक किंतु सुचिंतित टिप्पणियां है। कुछ लंबे वैचारिक लेख भी हैं जो गहन चिंतन-मनन की परिणति है। कई लेख और टिप्पणियां वैश्विक परिस्थितियों और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी हैं। एक खंड है – “जेपी/संपूर्ण क्रांति/आपातकाल” जिसमें तीन लंबे लेख हैं। ज्ञातव्य है कि रघु जी जेपी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में बहुत सक्रिय थे और पूरे आपातकाल में जेल में रहे थे। उन्होंने आंदोलन की अर्धशती पर तत्कालीन परिस्थितियों का सिंहावलोकन और विश्लेषण किया है और यह तक कहने में संकोच नहीं किया है – ‘’संपूर्ण क्रांति की पचासवीं वर्षगांठ एक औपचारिक गणना है। असलियत तो यह है कि यह वर्ष (2024) संपूर्ण क्रांति की 47वीं पुण्यतिथि है।” इस सुविस्तृत लेख में रघु ठाकुर यह आशंका भी प्रकट करते हैं कि आज के कॉर्पोरेट युग में कहीं संपूर्ण क्रांति के आंदोलन की परिभाषा ही न बदल दी जाए और उसके नायक जयप्रकाश नारायण की स्मृतियों को गहरे जमींदोज न कर दिया जाए। कॉरपोरेट मीडिया जब इतिहास के पन्नों को फाड़ कर नई इबारत लिख रहा है तब चिंता और बढ़ जाती है।

पुस्तक के पहले खंड ‘समाजवाद’ का पहला ही लेख है ‘परिवारवाद लोकतंत्र के लिए घातक’। यानी समाजवाद के नाम पर परिवारवाद चलाने वाले, बल्कि आज की युवा पीढ़ी के सामने समाजवाद को परिवारवाद का पर्याय बना देने वाले राजनीतिक दलों एवं नेताओं को समाजवाद की सैद्धांतिकी से लेखक बाहर रखते हैं। इस लेख की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वह चेतावनीपूर्ण अपील है जिसमें वह अपनी पार्टी के लोगों से कहते हैं कि वे अपने परिजनों को टिकट देने के लिए दबाव न बनाएं। रघु ठाकुर प्रधानमंत्री की इस अपील को सकारात्मक पहल मानते हैं और देश की राजनीतिक व्यवस्था में अंदर तक पैठ गए इस रोग की पहचान करते हैं और इसके उपचार के उपाय बताते हैं। लेखक कहते हैं कि परिवारवाद जन्मना सामंतवाद है। आगे के एक लेख में लेखक समता और लोकतंत्र को ही समाजवाद मानते हैं। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के समाजवाद के विरुद्ध दिए गए एक बयान के संदर्भ में कहते हैं कि रामराज्य वास्तव में समाजवादी था जहां कोई पूंजीपति नहीं था, कोई भूखा नहीं सोता था, कोई छोटा-बड़ा न था, श्रम का सम्मान था।

पहला खंड वास्तव में वह आधार भूमि है समाजवाद की जहां से लेखक अपने समय और समाज को देखता है और हस्तक्षेप करता है। ‘राजहठ अलोकतांत्रिक होता है’ लेख में उन्होंने भारतीय राजनीति में बाल हठ, राज हठ और तिरियाहठ का अलग-अलग संदर्भों में विश्लेषण किया है और लोकतंत्र में सत्ताधीश की किसी मुद्दे को लेकर जिद को लोकतंत्र के प्रतिकूल बताया है। ‘भविष्य का समाजवाद’ पुस्तक का एक महत्वपूर्ण लेख है जिसमें भारतीय समाजवाद की मूल स्थापनाओं और डॉ लोहिया के विचारों को सहज किंतु प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। लोहिया की सप्त क्रांति को लेखक ने आज के लिए भी प्रासंगिक सिद्ध किया है। लोहियाजी ने सप्त क्रांति में सात प्रकार की क्रांतियों को जरूरी माना था – 1) जाति विनाश, 2) रंगभेद व नस्लभेद का नाश, 3) नर-नारी समानता, 4) आर्थिक-राजनीतिक समानता, 5) लघु इकाई तकनीक और छोटी मशीन, 6) सत्ता का विकेंद्रीकरण, 7) हथियार मुक्त दुनिया व विश्व संसद। इन सप्त क्रांतियां को लेखक दुनिया के लिए आदर्श लक्ष्य मानता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि लेखक समकालीन विश्व की नवीन चुनौतियों के समक्ष इन सात क्रांतियां में चार और क्रांतियों को जोड़ने की कल्पनाशीलता और साहस प्रदर्शित करता है। जिन चार क्रांतियां को रघु ठाकुर लोहिया की सप्त क्रांति में जोड़ना चाहते हैं, वे हैं – 1) जनतांत्रिक वैश्विक संगठनों का निर्माण तथा राष्ट्रों के बीच विषम संधियों का समापन, 2) प्रकृति, पर्यावरण, वन और पानी का संरक्षण, 3) उपभोक्तावादी शोषक संस्कृति का विनाश और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट का समापन तथा 4) हर प्रकार के कट्टरपंथ का विनाश।

यह समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ने वाला, उसे भविष्योन्मुखी बनाने वाला उपक्रम है। सच्चा और समर्थ वारिस वह होता है जो अपने पूर्ववर्ती की उपलब्धियों में अपनी तरफ से कुछ जोड़ता है। समाजवाद की विरासत में योग देना, उसे आगे बढ़ाना रघु ठाकुर का मौलिक योगदान माना जाएगा।

इसी खंड के अंतिम लेख ‘समाजवाद कभी अवैज्ञानिक नहीं हो सकता’ में रघु ठाकुर अध्यात्म और समाजवाद को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। उनके अनुसार ‘अध्यात्म व्यक्ति के लिए समग्र के साथ एकाकार होने और सबको बराबर देखने और अनुभव करने की क्रिया है, और समाजवाद समानता की व्यवस्था बनाने वाली व्यवस्था की कल्पना है’। ‘अध्यात्म समता का विचार पैदा करने की मानसिक क्रिया है और समाजवाद उसे जमीन पर उतारने का कर्म है’। रघु जी का स्पष्ट मानना है कि गांधीजी का परदु:खकातर वैष्णवजन ही सच्चा समाजवादी हो सकता है।

यह पुस्तक अनेक स्थानों पर समाजवाद और समाजवादियों के बारे में बनी और रूढ़ हो गई छवि को तोड़ती है जिसका निर्माण स्वयं उन समाजवादी नेताओं ने किया जिन्होंने सत्ता के लिए सिद्धांतविहीन समझौते किए और अपने आचरण में भी कभी समाजवादी नहीं दिखे ना ऐसी कोई कोशिश ही की। केवल संविधान, लोकतंत्र और उससे भी बढ़कर धर्मनिरपेक्षता के आवरण में अपनी फिसलनों और विपथगामी प्रवृत्तियों को ढकने का प्रयास किया। यहां तक कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर परिवारवाद तक का औचित्य सिद्ध करने की कोशिश की।

देश के आर्थिक विकास के लिए आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक महत्वपूर्ण मुद्दा है बल्कि इसे आर्थिक विकास की पूर्वशर्त माना जाता है। इससे विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ती है और विदेशी कर्ज का बोझ भी बढ़ता है। आज भूमंडलीकृत दुनिया में आर्थिक वृद्धि के लिए एफडीआई को अपरिहार्य बना दिया गया है। रघु ठाकुर आर्थिक स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता के लिए इस स्थिति के विकल्प पर विचार करते हैं। वे एक दिलचस्प आंकड़ा पेश करके बताते हैं कि कोरोना संकट के पहले वर्ष में 2020-21 के दौरान लगभग 24 मिलियन डॉलर का एफडीआई देश में आया। अगले वर्ष यह राशि घटकर मात्र 9.5 मिलियन डॉलर रह गई। दूसरी ओर भारत सरकार ने जो 46 करोड़ जनधन खाते खुलवाए उनमें पहले ही वर्ष में 1 लाख 90 हजार करोड रुपए बैंकों में जमा हो गए। इसका मतलब देश का गरीब आदमी विदेशी निवेश की राशि के बराबर पूंजी बैंकों में जमा करने की क्षमता रखता है। अब अगर इस वृत को बढ़ाकर निम्न मध्य वर्ग मध्य वर्ग उच्च मध्य वर्ग को भी जोड़ा जाए बैंकों में जमा धनराशि 4.5 लाख करोड रुपए तक पहुंच सकती है। इसके लिए जरूरी है कि आम जनता की बचत को प्रोत्साहित किया जाए, ब्याज दरें बढ़ाई जाएं। इस प्रकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का विकल्प प्रत्यक्ष देसी निवेश यानी नेशनल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एनडीआई हो सकता है। रघु ठाकुर देश की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए व्यापार घाटा कम करने पर जोर देते हैं। वे आयात-निर्यात में सही संतुलन रखने की सलाह देते हैं। यह भी सोचने की बात है कि हम अमीर देशों को अपनी स्थाई संपत्तियों, खनिज आदि का निर्यात करते हैं जिससे हमारा अपना खनिज भंडार छोटा होता जाता है। यह विषय अर्थशास्त्र का है लेकिन रघु ठाकुर ने एक परिपक्व राजनेता के रूप में एक मार्ग सुझाया है जिससे देश को आर्थिक स्वायत्तता प्रदान की जा सके।

रघु ठाकुर अपनी स्थापनाओं में बार-बार लोकप्रिय राजनीतिक लाइन के खिलाफ जाते हैं और इसके परिणामों की तनिक चिंता नहीं करते। आरक्षण पर केंद्रित लेख में वे एक ओर तो ऐतिहासिक पिछड़ेपन एवं समाज में ज्ञान, संपदा और सत्ता के केंद्रीकरण को अपसारित करने या विस्तारित करने के लिए समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए विशेष अवसर, यानी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को जरूरी मानते हैं, वहीं लोहिया को उद्धृत करते हुए उन पिछड़ों को भी द्विज बताते हैं जो अगड़ों के खिलाफ विश्षवमन करते हैं और समानता के स्थान पर सामाजिक विषमता को ही मजबूत करते हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार सामाजिक समानता के खिलाफ है वह द्विज है – ऐसे साहसिक कथन अनेक स्थानों पर पुस्तक में दर्ज हैं।

एक अन्य लेख जो मनरेगा से संबंधित है, में रघु जी ने अद्भुत कल्पनाशीलता का परिचय दिया है। उन्होंने भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वह सच्चे हाथों में राम भक्त थे जो उन्होंने मनरेगा को जारी रखने का पार्टी की आम राय के खिलाफ जाकर समर्थन किया क्योंकि वास्तव में मनरेगा वास्तव में ‘भगवान राम के संदेश या अंतर्निहित निर्देश से निकली एक योजना थी’। ऐसा कहने के लिए उन्होंने रामायण के राम-भरत संवाद की चर्चा की है जिसमें राम जी ने भरत से अयोध्या वासियों का हाल-चाल पूछते हैं। वे प्रश्न मात्र नहीं थे बल्कि नीति के सूत्र और निर्देश थे। राम ने भरत से पूछा था कि अयोध्या में कोई भूखा तो नहीं सोता। मनरेगा ग्रामीण लोगों को उनके रहवास के समीप ही रोजगार उपलब्ध कराकर भूख से मुक्त करने वाली योजना है। इसी लेख में वे आगे कहते हैं कि मुफ्त राशन वितरण से मनरेगा बेहतर योजना है जिसमें श्रम के बदले रोजगार की गारंटी है। उन्होंने संबंधित कानून में दो संशोधन सुझाए हैं जिससे एक बेहतर और आमजन के लिए सम्मानजनक स्थिति पैदा की जा सकती है। पहली बात यह कि पूरे देश में मजदूरी की दर एक समान हो, और दूसरी बात कि मुफ्त राशन योजना केवल अशक्तों, विकलांगों, वृद्धों, और बीमारों के लिए हो जिन्हें सरकार कोई काम नहीं दे पा रही हो। आज की तारीख में जबकि फ्रीबिज की होड़ लगी है लगभग सभी दलों में, ऐसा कहने का साहस कोई नीतिवान राजनीतिक नेता ही कर सकता है।

कई अन्य लेखों में ऐसे विचार आए हैं जो देश के राजनीतिक वर्ग को अचंभित कर सकते हैं। रघु ठाकुर जी गोवध रोकने के लिए राज्यों को कानून बनाने देने के पक्ष में हैं। जो कृषि कानून केंद्र सरकार द्वारा वापस ले लिए गए जिसके विरोध में लगभग समस्त विपक्ष एक था, रघु ठाकुर कहते हैं कि वह ना तो उनके पूर्ण विरोधी थे ना पूर्ण समर्थक। वे उनका सम्यक विश्लेषण करके अपनी राय बनाते हैं। अन्य मुद्दों पर भी केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं करते। दूसरी ओर ‘कॉमन सिविल कोड को राष्ट्रीय समझ बनाएं चुनावी मुद्दा नहीं’ लेख में रघु ठाकुर साफ-साफ कहते हैं – ‘ मैं कॉमन सिविल कोड के पक्ष में हूं। देश के समाजवादी नेता डॉ राम मनोहर लोहिया ने 1960 के दशक में कॉमन सिविल कोड की चर्चा शुरू की थी।’ परंतु रघु जी के अनुसार लोहिया के लिए कॉमन सिविल कोड चुनाव जीतने का या धर्म के आधार पर लोगों का दिमाग बांटने का हथियार नहीं था। लोगों के अंदर की धार्मिक संकीर्णताओं और कुरीतियों को मिटाकर एक सभ्य और प्रगतिशील समाज बनाने की मंशा डॉक्टर लोहिया के मन में थी। रघु ठाकुर देश के गृह मंत्री से अपील करते हैं कि वह इस मुद्दे को वोट के चश्मे से न देखकर देश के लिए एक प्रगतिशील कदम के रूप में इसे प्रस्तुत करें।

पुस्तक के खंड-10 का के पहले लेख का शीर्षक ही है ‘पंचायत से पार्लियामेंट तक के चुनाव एक साथ हों’। आज इस मुद्दे पर जबकि समूचा विपक्ष सरकार के विरुद्ध है, रघु ठाकुर बताते हैं कि वह 1982-83 से ही यह मांग करते रहे हैं कि देश में सभी स्तर के चुनाव एक साथ हों। इसके लिए लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी समय-समय पर कार्यक्रम भी लेती रही है। वे कहते हैं कि भले ही मोदी सरकार राजनीतिक लाभ के लिए एक साथ सारे चुनाव कराने की बात कर रही हो लेकिन इस कदम का देश के संघीय ढांचे पर कोई असर नहीं होगा। एक साथ चुनाव होने पर एक ही खर्च में सारे स्तरों के चुनाव हो जाएंगे, साथ ही मतदान प्रतिशत भी 80 से 90% तक बढ़ सकता है। उन्होंने चुनाव सुधार के लिए ‘एक साथ चुनाव’ को जरूरी मानते हुए एक 11-सूत्री कार्यक्रम भी दिया है जिसे लागू करने से देश में निर्वाचन की तस्वीर बदल सकती है। उन्होंने ऑनलाइन मतदान की भी सिफारिश की है और कहा है कि इससे प्रशासनिक व्यय भी कम हो जाएगा, बाकी खर्च भी कम होंगे। मतदाता को मतदान करने की पुष्टि रसीद दी जानी चाहिए। प्रत्याशी शुल्क कम करके लोकसभा के लिए 5000 रुपये और विधानसभा के लिए 2000 रुपये किया जाना चाहिए। चुनावी बांड और चुनावी न्यास संबंधी कानून निरस्त करना चाहिए ‘ताकि काले धन का खेल खत्म हो’। अंतिम सूत्र है ‘पूर्व विधायकों व सांसदों की पेंशन को समाप्त किया जाए’।

इस मांग को लेकर पूरे राजनीतिक वर्ग में शायद वह अकेले खड़े हैं। अगले लेख में रघु जी ने चुनावी घोषणा पत्रों पर अमल का कानून बनाने की मांग की है जो कि सीधे देश में राजनीतिक सुधार से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसी खंड के एक और लेख में दल-बदल रोकने और एक अन्य लेख में चुनाव सुधार के लिए कुछ जरूरी कदम बताए गए हैं। यह मानकर चलना चाहिए कि चुनाव सुधार व्यापक राजनीतिक सुधार का ही अंग है और एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया भी। इस वृहदाकार पुस्तक में पर्यावरण,आधुनिक तकनीक के खतरे, न्यायपालिका, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं भाषा वैश्वीकरण आदि शीर्षकों वाले लेखों के अतिरिक्त ‘विविध खंड’ भी है जिसमें कुछ फुटकर लेख हैं। इन सभी पर लिखना तो संभव नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी पनचानवे लेख-टिप्पणियां एक मनस्वी, स्वातंत्र्यचेता राजनेता के विचार-पुंज हैं जो पाठक का भारतीय समाजवाद के मूल्यों और आदर्शों से परिचय कराने के अतिरिक्त आज की दुनिया में भी उनकी व्यवहार्यता और उपयोगिता को भी सामने रखते हैं। भारतीय समाजवाद की मूल स्थापनाओं के अतिरिक्त भारत सहित आज की दुनिया के लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण कोई विषय शायद ही छूटा है जिस पर रघु ठाकुर ने सोचा और लिखा न हो।

यह पुस्तक एक उत्कट निष्ठावान समाजवादी के सपनों की कथा नहीं, वैचारिकी मात्र नहीं, बल्कि जमीनी तस्वीर बदलने के लिए उद्यत और चिरसंकल्पित एक सिद्ध कर्म योगी की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कर्तव्य-संहिता भी है। ऐसा इसलिए कि प्राय: इन सभी लेखों में जिन मुद्दों की चर्चा की गई है, उनसे संबंधित कार्य-सूत्र भी दिए गए हैं, यानी केवल समस्या की शिकायत नहीं,ब समाधान के सूत्र भी हैं। यह लेख इसलिए अत्यंत विशेष हो जाते हैं कि वैचारिकी से आगे बढ़कर ये संवाद के साथ ही जन-हस्तक्षेप की भूमिका भी तैयार करते हैं। अनेक उदाहरणों में से एक यह कि ‘आपातकाल से उपजे सवाल अभी हल होना बाकी’ लेख में सात-सूत्री सुझाव भी दिए गए हैं लोकतंत्र के सेनानियों के लिए ताकि भारत की जनता को फिर कभी आपातकाल का सामना नहीं करना पड़े। ऐसे सूत्र और कार्यक्रम अनेक लेखों में दिए गए हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि लेखक वास्तव में आम आदमी के जीवन की तस्वीर बदलने के लिए व्यग्र और संकल्पित है। वे सोच को कर्म के साथ युक्त करना चाहते हैं। इस अर्थ में यह पुस्तक हाथ में लिए जा सकने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों का एक दस्तावेज भी है। जिनकी भी समाजवाद या बदलाव की राजनीति में रुचि है उनके लिए यह एक जरूर पढ़ी जाने वाली पुस्तक है।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.