— पंकज मोहन —

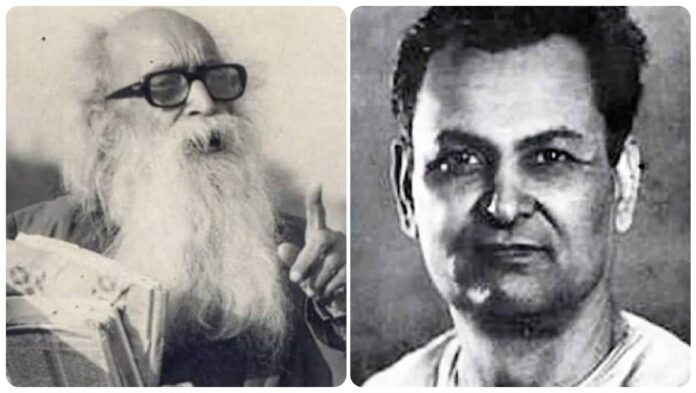

देवेन्द्र सत्यार्थी और राहुल सांकृत्यायन: जनपदीय भारत के दो महान पुरोधाओं के मिलन की कहानी

एक सुरुज अकेल सरगवा विचवा रे!

दोसर हम देखलों सरगवा विचवा रे,

एक चँदवा अकेल सरगवा विचवा रे!

तीसरे हों देख लों सरगवा विचवा रे,

तोरी डगरी अकेल कि सतार्थी भैया रे!

कि सतार्थी भैया रे!

गुरुदेव की कविता “एकला चलो रे” से प्रभावित पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी के उपरोक्त भावोद्गार में लोकगीत का सौन्दर्य और सौरभ रसा-बसा है। इन पंक्तियों में पंडित जी के कंठ से देवेन्द्र सत्यार्थी जो आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल के शब्दों में “जनपदीय भारत के सच्चे चक्रवर्ती” थे और जिनके “रथ का पहिया अपनी ऊँची ध्वजा से ग्रामवासिनी भारतमाता की वंदना करता हुआ सब जगह फिर आया” था, की गौरव-गाथा अनायास फूट पडी थी।

राहुल सांकृत्यायन का व्यक्तित्व बहुआयामी थी और उनकी प्रतिभा “मूर्त प्रेरणा सी लहराती नभ में शतधा विद्युत्” समान थी जिसके आलोक से हिन्दी का कथा-साहित्य, दर्शन, इतिहास, पुरातत्व, यात्रा-वृत्तान्त आदि अनेक क्षेत्र उद्भासित हुये और जिसकी छवि और छापे भारत के स्वतंत्रता संग्राम, किसान आन्दोलन, सामाजिक जनजागरण और साम्यवादी आन्दोलन पर भी पडी। राहुल जी के वैदुष्य का आकलन करते समय हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि वे ज्ञान के दो श्रोत – लोक और वेद या शास्त्र ( तुलसीदास के शब्दों में “लोक बेद संमत सबु कहई”) को समान रूप से महत्वपूर्ण मानते थे। भारतीय लोकसाहित्य में उनकी गहरी रुचि थी जो ‘कुमाऊँ’, ‘जौनसार’, ‘देहरादून’, किन्नर देश में’, ‘गढ़वाल’, ‘हिमालय’, ‘मेरी तिब्बत यात्रा’, ‘नेपाल’, ‘मेरी लद्दाख यात्रा’ जैसी कृतियों में स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित है। इन पुस्तको में राहुल जी ने पहाड़ी लोक जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है। वे लोकचेतना सम्पन्न विद्वान थे, इसलिए उन्होंने “हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास (भाग 16): हिंदी का लोकसाहित्य” के सम्पादन के दायित्व का भी सफलतापूर्वक निर्वहन किया।

देवेन्द्र सत्यार्थी और राहुल सांकृत्यायन, लोकसाहित्य के दो अप्रतिम पुरोधाओं का मिलन लाहौर में 21 अक्टूबर 1943 को हुआ। राहुल जी अपनी आत्मकथा मे लिखते हैं, “लाहौर के साहित्यिकों ने मेरे स्वागत में एक चाय-पार्टी दी। पंजाबी, उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी के लेखक वहाँ जमा हुए थे। मैंने साहित्य के बारे में कुछ कहा।”

दरअसल राहुल जी की पुस्तक ‘बोल्गा से गंगा’ का पंजाबी में अनुवाद किया जा रहा था, और इसी सिलसिले में लाहौर के कुछ हिन्दीप्रेमी साहित्यिकों ने राहुलजी के सम्मान में एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया था। राहुलजी ने पंजाब के लेखकों की बातें ध्यान से सुनीं और जब उनसे दो शब्द बोलने का अनुरोध किया गया, “उन्होंने मुसकरा कर यही कहा, ‘मैं तो यहां आप लोगों की बातें सुनने आया हूँ, बल्कि यदि आप उर्दू या हिन्दी में बोलने का यत्न न करें और पंजाबी में ही बोलें तो भी मैं कुछ-कुछ तो समझ ही लूंगा। मैं तो, जैसा कि सब जानते हैं, मातृभाषाओं का पक्षपाती हूँ। मैं तो किसी जमाने में लाहौर में रह चुका हूं। अतएव पंजाबी शब्दों की ध्वनियां मेरे मन की गहराइयों में अभी तक गूंज रही हैं। एक बात और भी तो है। मेरे मित्र आनन्द कौसल्यायन यद्यपि लिखते तो हिन्दी में हैं परन्तु अपनी मातृभाषा पंजाबी के प्रति उनका अनुराग कुछ कम नहीं है, और यदा-कदा मैंने उनके मुख से भी पंजाबी की खूबियों सब सुन रखी हैं।” उस समा में उपस्थित देवेन्द्र सत्यार्थी आगे लिखते हैं, “मुझे याद है कि राहुल का यह रुख देखकर कुछ प्रगतिशील कवियों ने अपनी पंजाबी कविताएं भी सुना डाली थीं, और राहुल की सहायतार्थ वहीं बैठे-बैठे इनके अनुवाद भी कर डाले गये थे। राहुल से कई प्रश्न पूछे गये, जिनके उत्तर देते समय राहुल कभी जरा गम्भीर हो जाते और कभी हलकी-फुलकी भाषा में बोलने लगते। अधिक प्रश्न ऐसे थे जिनसे पता चला कि उनकी यात्राओं के प्रति हर कोई उत्सुक है। ”

जब साहित्य-गोष्ठी समाप्त हुई, देवेन्द्र सत्यार्थी और राहुल सांकृत्यायन बहुत देर तक बैठकर बातें करते रहै। देवेन्द्र जी ने उनसे कहा, ‘पिछले दिनों आनन्द कौसल्यायन के साथ सिंध और बम्बई की यात्रा करने का अवसर मिला तो आपके सम्बन्ध में प्रायः रोज हो कोई न कोई बात चल पड़ती और कभी-कभी तो यों प्रतीत होता कि आप ही इस गीत की टेक हैं।’

राहुल झट कह उठे- ‘यह मत सोचिये कि हम पहली बार मिल रहे हैं।’

देवेन्द्र जी ने कहा- ‘हैदराबाद सिंध की वह रात मुझे बभी नहीं भूलेगी जब अचानक नागार्जुन से भेंट हो गई, और हमने रतजगा किया। बात पर बात। गाथा लम्बी होती चली गई, जैसे चर्खा कातते समय कोई ग्रामीण नारी बारीक तार निकालने लगे और पूनी खत्म होने ही में न आय, या यह कहिये कि वह इस होशियारी से एक पूनी खत्म होने पर दूसरी पूनी से तार निकालना शुरु कर दे कि पता ही न चले कि कब नई पूनी शुरु हुई। तार पर तार। गाथा लम्बी होती चली गई, और इस गाथा में बार-बार आपका नाम प्रतिध्वनित हो उठा।’

अब के राहुल के मुख पर हलकी-सी मुसकान विखर गई।

बोले ‘आपने तो कविता शुरु कर दी। अच्छा हो कि आप किसी चर्खा कातने वाली का गीत ही शुरु कर दें।’

देवेन्द्रजी ने कांगड़े के लोकगीत की एक पंक्ति सुनाई’ “तन्दनहियों टुट्टदी पूणी न हिया मुक्कदी सस्सू न हिया अहदी – ‘पाणिए नू’ जा !’

तार नहीं टूटता । पूनी भी खत्म नहीं होनी । न सास ही यह कहती – पानी लाने चली जा ।

राहुलजी भाव-विभोर होकर बोले, ‘सुन्दर चित्रण है। ग्राम की नारी को सास का डर । विवश होकर चर्खे का कातते रहने की मर्यादा। कुछ अवकाश नहीं। इस अवस्था में नारी यही तो सोचेगी कि काश तार टूट जाय और इसे जोडने के बहाने ही कुछ आराम की सांस मिल जाय । या यदि सास यह कह उठे कि उठ बहू झरने से पानी भर लाने का समय हो गया, तब तो काम ही बन जाय। कहिये मैंने कहीं गलत व्याख्या तो नहीं कर दी ?’

‘राहुलजी लोकगीत के मर्मज्ञ थे, इसलिए इस पंक्ति में पिरोई गई महिला के जीवन की दर्दभरी सच्चाई को समझने में उन्हें देर नहीं लगी। इस लोकगीत को सुनकर राहुल जी के कांगडे के चित्र की याद आ गई। उन्होंने कहा, ‘और सच पूछो तो मालूम होता है कांगड़े के लोकगीत भी कांगड़ा कलम से सम्बन्धित हैं। वही रंग, वही रेखायें, वही जीवन में आस्था।’

देवेन्द्र जी ने राहुलजी के ऐतिहासिक तिब्बत अभियान का उल्लेख किया: ‘जब आप 1938 में चौथी बार तिब्बत जा रहे थे तो मेरा इतना सौभाग्य कहां था कि मैं कलकत्ते में आपसे मिल पाता। चित्रकार केवलकृष्ण उन दिनों आपके साथ तिब्बत गया था न?’

‘यदि आप मिल गये होते तो आपको भो तिब्बत ले चलता,’ राहुल ने हंस कर कहा, ‘केवल बैठा चित्र बनाता, तुम घूम फिर कर तिब्बती लोकगीत जमा करते।

देवेन्द्र जी ने उत्तर दिया, ‘खैर मैं न जा सका तो क्या हुआ, आप भी तो तिब्बती लोकगीतों के कुछ बोल लेते आये थे। एक गीत तो सचमुच बहुत बढ़िया था जिसमें एक तिब्बती युवती को एक उपत्यका में स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करते हुए दिखाया गया है। आप तो धर्म ग्रंथों की खोज में गये थे। लोकगीत की वाणी भो आपके कानों तक पहुँची और आपकी लेखनी ने झट से इसे कागज पर उतार लिया, यह कोई कम बात नहीं।”

‘वह तो एक बहाना मात्र था। एक दिन तुम वहां जरूर पहुंचोगे, मुझे मालूम है, और जिस प्रकार मैं वहां से लुप्त ग्रंथों का अनमोल जखीरा लेकर लौटा था, तुम भी वहां से लोकगीतों की अमर निधि लेकर इससे भारत और विश्व का परिचय कराआगे’।

राहुल जी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर देवेन्द्र जी सकुचा-से गये।

देवेन्द्र जी ने उनसे कहा, ‘1940 में जब मैं लंका में था तो मुझे आपके गुरुवर धम्मानन्दजी से भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे आपको खूब याद कर रहे थे। मैंने उनसे जब यह जिक्र किया कि आप एक रूसी स्त्री से विवाह करके अब गृहस्थ में आ गये हैं तो उन्होंने केवल यही कहा कि बौद्ध-धर्म में भिक्षु के लिए गृहस्थ का द्वार सदा खुला रहता है। और मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आप और आनन्द कौसल्यायन एक ही गुरु के शिष्य हैं।” राहुल ने किसी कद्र मुसकरा कर बात का रुख तिब्बत की ओर मोड़ते हुए कहा, ‘सन् 1929 में जब मैं तिब्बत पहुंचा तो धम्मानन्दजी ने यह देखकर कि नेपाल और तिब्बत में युद्ध की आशंका है आनन्द जी को लिखा था, “फौजी लोग नहीं समझते कौन पंडित है, कौन मूर्ख । लड़ाई छिड़ने जा रही है। उन्हें लिखो कि शीघ्र जैसे बने लौट आये ।’ इसके उत्तर में मैंने लिख भेजा था, ‘कार्य’ वा साधयेयं शरीरं वा पातयेयम्-जिन समस्त ग्रन्थों का उद्धार करने की इच्छा से यहां आया हूँ उन ग्रन्थों के साथ ही तिब्बत से लौट सकता हूँ। गुरुवर घम्मानन्दजी ने दो दिन के भीतर तीन हजार रुपयों की व्यवस्था कर दी और तार दिलवाया कि अपेक्षित ग्रन्थों के साथ शीघ्र लौटूं । मुझे याद है मैं सत्रह खच्चर ग्रन्थ लादकर लाया। यह समस्त वांग्मय पटना म्यूजियम में सुरक्षित पड़ा है। धर्मकीर्ति की सुविख्यात परन्तु लुप्त कृति – प्रमाणवार्तिफ मूल रूप में मुझे प्राप्त हुई तो यह समाचार जान कर प्राच्य दर्शन के पाश्चात्य मनीपियों ने मुझे समुद्री तार से बधाइयां भेजीं ।’

देवेन्द्र जी ने चित्रपटों की बात छेड़ दो, ‘एशिया पत्रिका में तिब्बती चित्रकला पर आपका लेख पढ़ कर मन उछल पड़ा था ।’

‘इतना कहना काफी है कि वह लेख आपको पसन्द आया,’ राहुल जी कह उठे, ‘1932 में 22 से 27 नवम्बर तक पेरिस में मेरे द्वारा लाये तिब्बती चित्रपटों की प्रदर्शनी हुई थी। सब ने जी खोल कर तिब्बती तूलिका की दाद दी। आलोचकों के कथनानुसार यह प्रदर्शनी अपूर्व थी। अब वे चित्रपट भी सबके सब पटना म्यूजियम में पड़े हैं।

यह सुनकर देवेन्द्र जी ने कहा, ‘पटना म्यूजियम को तो आपने पालि साहित्य और तिब्बती चित्रकला का तीर्थ बना दिया।’

सन् १६३२ में राहुल ने आनन्द कौसल्यायन को एक पत्र में लिखा था, ‘बौद्ध ग्रन्थों को हिन्दी में लाने की पंचवर्षीय योजना बनाई है। मज्झिम निकाय के तीन सूत्र प्रतिदिन के हिसाब से अनुवाद कर रहा हूँ । कभी-कभी मन उचटता है। आराम करना चाहता है। तब कहता हूँ, ‘अरे.! आराम करने का समय 50 वर्ष के बाद आता है। तब भी कभी-कभी उचटता है, तब कहता हूँ, ‘अरे! काम कर। काम करने पर ही प्रशंसा के मीठे लड्डू खाने को मिलेंगे। तब भी कभी-कभी मन उचटता है। तब उसे जबर्दस्ती पकड़ कर जोत देता हूँ।उन्होने यह भी कहा कुछ साल तो ऐसे बीते कि तो कार्याधिक्य के कारण 24 घंटों में मुश्किल से तीन-चार घंटे ही सो पाता था। बाकी समय में लेखन के काम को निपटाता था।

राहुलजी ने पद, प्रतिष्ठा या यशोकीर्ति के लिये कलम नहीं उठाई। वे एक ऐसे देश का निर्माण करना चाहते थे जो विदेशी दासता की जंजीर से बंधा न हो और वे ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो ऊंची और नीची जाति के बीच बंटा न हो और जिसमें विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय के लोग भाई-भाई की तरह रहे, जिसमे मेहनतकश किसानों और मजदूरों का शोषण और उत्पीड़न न हो, जो वैज्ञानिक चेतना से अनुप्राणित हो और जो कठमुल्लापन और अंधविश्वास से मुक्त हो। वे हिन्दी को एक ऐसी भाषा के रूप मे देखना चाहते थे जो विश्व मे अद्यतन ज्ञान-विज्ञान के संवाहक के रूप मे आदर पाये। वे इन सभी मोर्चों पर एक साथ सक्रिय थे, इसलिए यद्यपि वे मूल रूप से विद्वान लेखक और साहित्यकार थे, राष्ट्रीय जीवन के महासागर में जब कभी स्वातंत्र्य-संघर्ष की उत्ताल तरंगें उठीं, वे मसि-कागद को बक्से में बंदकर आजादी की लड़ाई मे कूद गये और कारावास की यातना भुगती। किसानों के शोषण को देखकर उन्होने जमींदारो से लोहा लिया और लाठियो की बौछार सही। कवि मनोरंजन ने गाया, “राहुल के सिर से खून गिरे, फिर क्यों वह खून उबल न उठे।”

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.