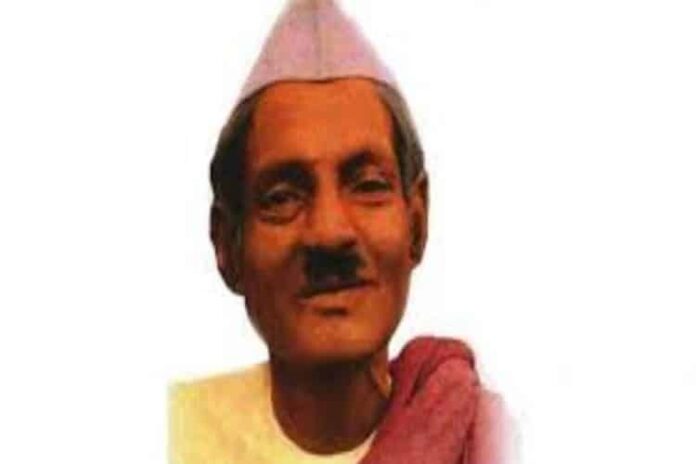

— परिचय दास —

वासुदेवशरण अग्रवाल हिंदी साहित्य, भारतीय कला, संस्कृति और पुरातत्त्व के ऐसे अद्वितीय समालोचक थे जिनकी लेखनी में भारतीयता की आत्मा धड़कती है। वे मात्र विद्वान नहीं थे, वे एक सर्जक थे। इतिहास उनके यहाँ केवल तथ्य नहीं, संवेदना और सौंदर्यबोध से सम्पन्न चित्र बन जाता है। उन्होंने अतीत को अपने वर्तमान के साथ इस तरह जोड़ा कि वह न तो केवल स्मृति बना, न ही केवल बौद्धिक अनुशीलन—बल्कि एक जीवंत अनुभव बन गया।

उनकी भाषा में वही ताप है जो अरण्य में अग्नि के प्रकट होने से होता है। वह भाषा जो किसी संस्कृत पंडित की गूढ़ता लिए हुए भी सहज है, जो शास्त्र की ऊबड़-खाबड़ भूमि पर चलते हुए भी कविता की ध्वनियों से गुँथी हुई है। वासुदेवशरण अग्रवाल ने यह प्रमाणित कर दिया कि इतिहास के वक्ष से भी काव्य फूट सकता है, यदि दृष्टि सर्जनात्मक हो।

उनकी लेखनी में स्थूल वर्णन नहीं है, वह वृत्तांत नहीं रचते, वे लिपिबद्ध नहीं करते, वे उस अतीत में जाकर उसे जीते हैं। किसी शिल्प की काया पर उनका स्पर्श उसे चेतना दे देता है, किसी गुप्त अभिलेख की मिट्टी भी उनके लिए ध्वनि हो जाती है। ‘भारतीय कला’ पर उन्होंने जो लिखा, वह न केवल विद्वत्ता का परिणाम है, बल्कि एक ऐसा काव्यात्मक अनुभव है जहाँ प्रतिमा के अधरों पर मौन की मुस्कान उभर आती है।

उनका मन सदा उस भारत में रमा रहा जो ‘भारतवर्ष’ था—जिसमें कालिदास थे, वात्स्यायन थे, अमरकोश के कोशकार थे, नाट्यशास्त्र के सूत्रधार थे, अजंता की भित्तियाँ थीं, सांची की स्तूप-कथाएँ थीं और इन सबमें एक आत्मा थी—संवेदना की आत्मा। यह आत्मा वासुदेवशरण अग्रवाल की कलम में बोलती थी।

उनका ‘कालिदास’ पर लेखन केवल आलोचना नहीं, संवाद है। वह कालिदास से प्रश्न करते हैं, उसकी प्रतीकात्मकता को तोड़ते नहीं, बल्कि उसे स्पर्श करते हैं। उनके लेखन में संस्कृति केवल एक संरचना नहीं है, वह जीवन का विस्तार है। वह मंदिर की मूर्तियों से, काव्य की उपमाओं से, नाटक के अभिनय से, संगीत की रागिनियों से होकर गुजरती है। वासुदेवशरण अग्रवाल इस समूचे अनुभव को एक ललित गद्य में बाँधते हैं, जिसमें विद्वत्ता की चट्टानें भी फूलों से ढँक जाती हैं।

उनका व्यक्तित्व स्वयं एक जीवंत परंपरा था। वे आधुनिक भारत के उन विरल मनीषियों में थे जिनके भीतर प्राचीनता समाहित थी और समकालीनता से संवाद की तड़प भी थी। वे यह जानते थे कि भारतीयता केवल अतीत से चिपके रहने का नाम नहीं, अपितु उसे अपने भीतर जला लेने और फिर अपने समय को प्रकाशित करने का नाम है।

उनकी दृष्टि गहन थी और हृदय पारदर्शी। वे शुष्क ऐतिहासिक आलोचक नहीं, भावुक सौंदर्यद्रष्टा थे। ‘भारतीय साहित्य और संस्कृति’ उनके लिए किताबों का विषय नहीं, जीने की कला थी। उन्होंने सिद्ध किया कि भारतीय शास्त्रों में केवल धर्म नहीं, जीवन है; केवल नीति नहीं, सौंदर्य है; केवल व्रत नहीं, राग है।

उनकी लेखनी इस बात का उदाहरण है कि जब आलोचना में संवेदना, विद्वत्ता में कविता, और गद्य में आलोक जुड़ जाता है, तब वह गद्य नहीं रह जाता—वह एक नया रस बन जाता है। वह रस जो नाट्यशास्त्र के नवरसों से आगे का होता है—एक दशम रस—जो केवल वासुदेवशरण अग्रवाल के गद्य में मिलता है।

यदि उनकी किसी रचना को पढ़ा जाए, तो वह अनुभव पाठ से अधिक, ध्यान जैसा होता है। जैसे किसी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गए हों। वहाँ शब्द नहीं बोलते, वह तो दीप की तरह जलते हैं। उनकी कृतियाँ उस जलते हुए दीप की तरह हैं जो पाठक के भीतर की गुफाओं में उतर जाता है और वहाँ चिर अंधकार को उजाले में बदल देता है।

उनका योगदान केवल लेखन तक सीमित नहीं है, उन्होंने सोचने की एक शैली दी—एक दृष्टि दी—जो न केवल इतिहासकारों, कला-मर्मज्ञों और साहित्यिकों के लिए है, बल्कि उन सबके लिए है जो भारतीय जीवन और आत्मा को महसूस करना चाहते हैं।

वासुदेवशरण अग्रवाल को पढ़ना एक साधना है। वह साधना जिसमें न सिर्फ़ ज्ञान मिलता है, न सिर्फ़ रस, बल्कि आत्मा का विस्तार होता है। वे इतिहास को वर्तमान की धड़कन में बदलते हैं और वर्तमान को उस स्रोत से जोड़ते हैं जहाँ से समस्त संस्कृतियाँ फूटती हैं। यही उनका चमत्कार है, यही उनका ललित गद्य है—जिसमें शब्द नहीं, चित्र हैं; ध्वनि नहीं, संगीत है; गद्य नहीं, काव्य है—वासुदेवशरण अग्रवाल का काव्य।

वासुदेवशरण अग्रवाल की रचनाओं को पढ़ते हुए ऐसा अनुभव होता है मानो हम एक ऐसे अदृश्य पुल पर चल रहे हों, जो अतीत की घाटियों को वर्तमान की नदियों से जोड़ता है। वह पुल शिलालेखों, मुद्राओं, मूर्तियों, संस्कृत श्लोकों और प्राचीन नाटकों से निर्मित है, लेकिन उसकी छाया में जो बहती है, वह है संवेदना की निर्मल धार। उन्होंने शिल्प और लिपि में निहित सौंदर्य को शब्दों में इस तरह अनुवादित किया कि एक निर्वचनीय दृश्य रस निर्मित हुआ, जो साधारण गद्यकार के लिए अकल्पनीय है।

उनकी दृष्टि शास्त्रों में भी काव्य खोजती है। ‘नाट्यशास्त्र’ उनके लिए केवल रंगमंच का शास्त्र नहीं, भारतीय समाज की सामूहिक आत्मा का स्वरूप था। उन्होंने ‘भारतीय कला’ को केवल दृष्टि की वस्तु नहीं माना—बल्कि उसे अन्तःकरण की यात्रा का माध्यम बनाया। उनका मानना था कि कला तब तक केवल आकृति है जब तक उसमें भाव नहीं उतरे, और वह भाव तभी उतरते हैं जब दृष्टि केवल नेत्र की न होकर आत्मा की हो। वासुदेवशरण की दृष्टि यही थी—आत्मा की दृष्टि।

वे जिस भारतीयता की बात करते हैं, वह किसी आग्रह या गर्व का परिणाम नहीं, बल्कि आत्म-साक्षात्कार का सौम्य विस्तार है। वह भारत जो उनके लेखन में उभरता है, वह सीमाओं से बँधा नहीं है—वह सिंधु से लेकर समुद्र तक और हिमालय से लेकर द्वीपों तक फैला हुआ सांस्कृतिक भारत है, जो विचारों, प्रतीकों और रचनाओं में जीवित है।

‘भारत में लोक और देव’ जैसा कोई भी ग्रंथ देख लिया जाए—वह ज्ञान की अमिट दीपशिखा है, जिसमें दर्शन की आंच, लोकमन की लय, और देवत्व की छाया एक साथ जलती हैं। वहाँ नारायण और नाग, कृषक और कवि, नट और नर्तकी सब एक ही सांस्कृतिक धारा में बहते हैं।

उनका गद्य इतना मंथर और तरल होता है कि पाठक उसमें उतरते-उतरते उसके बहाव का हिस्सा हो जाता है। उनकी भाषा में कहीं भी शब्दों का आडंबर नहीं, बल्कि शब्दों की साधना है। वह किसी वाग्जाल का नहीं, बल्कि मौन की प्रतिध्वनि का गद्य है—जो भीतर गूँजता है, बाहर से अधिक।

वासुदेवशरण अग्रवाल केवल अतीत के अन्वेषक नहीं थे, वे भविष्य के शिल्पी थे। उन्होंने इस युग को यह बताया कि परंपरा को थामना पत्थर ढोने जैसा बोझ नहीं, बल्कि दीपक ढोने जैसा उजास है। वे यह जानते थे कि जिस संस्कृति को हम केवल तिथि और शिलालेख से पहचानते हैं, वह असल में गीतों, गाथाओं, अनुष्ठानों और आचरण में बसती है। उन्होंने इतिहास को लोकजीवन में ढूँढ़ा और लोकजीवन को सौंदर्य के शिखर पर स्थापित किया।

उनकी शैली से हम यह सीखते हैं कि गद्य भी वैसा ही स्पंदित हो सकता है जैसा छंद। वह दिखाते हैं कि एक आलोचक भी एक कवि हो सकता है, एक इतिहासकार भी एक ऋषि हो सकता है। उनके गद्य में जो नमी है, वह केवल भाषा की नहीं—वह आत्मा की है। वह गद्य नहीं लिखते, बल्कि वह उसे साधते हैं—जैसे कोई योगी अपने प्राणों को साधता है।

वासुदेवशरण अग्रवाल की उपस्थिति आज भी विचारशील पाठकों के लिए उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। जब हम आज की शिक्षण संस्थाओं में ‘भारतीय संस्कृति’ को केवल एक कोर्स की तरह पढ़ते हैं, तब वासुदेवशरण उसे जीवन के एक प्रवाह के रूप में दिखाते हैं।

उनकी पुस्तकें इतिहास की पुस्तकालयों में बंद करने योग्य नहीं, बल्कि जीवन की खिड़कियों में रखे जाने योग्य हैं। उन्हें पढ़ना मानो किसी प्राचीन मंदिर के सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने ही भीतर प्रवेश करना है—जहाँ से अतीत की गूंजें, वर्तमान की धड़कन और भविष्य की आकांक्षाएँ एक साथ सुनाई देती हैं।

वासुदेवशरण अग्रवाल का साहित्यिक अवदान उस गहराई का प्रतिनिधि है, जो आज दुर्लभ हो चली है। वह परंपरा के साथ समकालीनता का ऐसा संवाद है, जो किसी आग्रह या पूर्वग्रह से नहीं, बल्कि करुणा और विवेक से उपजा है। यह करुणा ही है जो उनके गद्य को ललित बनाती है, और यही विवेक उसे कालजयी।

उनकी लेखनी में आत्मा का सौंदर्य है, और यह सौंदर्य इतना सूक्ष्म है कि वह पाठक के भीतर मौन में खिलता है, जैसे कोई पद्य बिना छंद के भी पाठक के हृदय में झंकृत हो जाए। यही वासुदेवशरण अग्रवाल की चिरस्थायी काव्यात्मकता है—जो गद्य में रहते हुए भी कविता की पराकाष्ठा तक पहुँचती है।

वासुदेवशरण अग्रवाल की आलोचना दृष्टि केवल वर्णनात्मक नहीं, बल्कि आत्मगामी है। वे घटनाओं, कलाओं, प्रतीकों और शब्दों की तह में उतरकर उनके भीतर का ‘रस’ खोजते हैं। उनका आलोचना-कर्म किसी एक विधा तक सीमित नहीं था—वह बहुविधात्मक था, बहुसांस्कृतिक था, और गहनता की उस सीमा तक पहुँचा हुआ था जहाँ आलोचक स्वयं दृश्य बन जाता है और दृश्य, आलोचक का प्रतिबिम्ब। यह कला केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो आलोचना को भी एक रचना मानते हैं।

उनकी रचनाओं में जो एक विशेष प्रकार की चमक मिलती है, वह चमक कोई दिखावटी दीप्ति नहीं है—वह तप की ज्वाला से उपजी है। वे शब्दों से शिल्प गढ़ते हैं और उन शिल्पों में स्मृति, बोध, संगीत और लोक की सौंधी गंध भर देते हैं। जब वे किसी मूर्ति की मुद्रा की व्याख्या करते हैं, तो वह केवल नयनाभिराम विवरण नहीं रहता—वह किसी मानवीय संवेदना का मूर्त रूप बन जाता है।

वासुदेवशरण अग्रवाल भारतीय चिंतन परंपरा को आधुनिक भारतीय मानस से जोड़ते हैं—ऐसे में वे न केवल संस्कृति के कथाकार हैं, बल्कि चित्त और चेतना के संवादक भी हैं। उनके लिए भारतीय संस्कृति कोई पुरातन ‘वस्तु’ नहीं, बल्कि एक सतत् प्रवहमान ऊर्जा है—जो नृत्य करती है, गाती है, बनती है, मिटती है और फिर नये रूप में प्रकट होती है। इस ऊर्जा को उन्होंने अपने गद्य में रूपायित किया।

उनकी आलोचना में जहाँ-तहाँ जो काव्य के स्वर हैं, वे केवल भाषा का सौंदर्य नहीं, बल्कि आत्मा का प्रकटीकरण हैं। वे सौंदर्यशास्त्र की जटिलताओं में न उलझते हुए, सौंदर्य के मूल अनुभव को पकड़ते हैं। जैसे कोई गायक राग का शास्त्र न समझाते हुए उसे गाकर उसका साक्षात्कार करा देता है, वैसे ही वासुदेवशरण अग्रवाल ‘सौंदर्य’ को लिखकर नहीं दिखाते, बल्कि उसे उपस्थित कर देते हैं।

उनकी तुलना आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी से की जा सकती है, पर वे द्विवेदीजी से भिन्न इस अर्थ में हैं कि उन्होंने अपनी दृष्टि का क्षेत्र अधिकतर कला, मूर्ति, स्थापत्य, पुरालिपि, प्रतीक और सांस्कृतिक पुरातत्त्व की दिशा में स्थिर किया। परंतु वहाँ भी उन्होंने शब्दों की साधना को नहीं छोड़ा।

उनकी प्रत्येक कृति एक यात्रापथ है—जहाँ पाठक एक सहयात्री बनता है और धीरे-धीरे वह अनुभव करता है कि वह किसी लेख को नहीं, किसी ‘संस्कृति की गुफा’ में प्रवेश कर गया है। ‘अजन्ता’ पर उनका लेखन केवल दीवारों पर रंगों की चर्चा नहीं, बल्कि उन रंगों के पीछे छुपे स्वप्नों की पहचान है।

उनकी शैली ऐसी है कि उसमें विद्वता की गहराई भी है और बालक की तरह ताजगी भी। वे संस्कृत के गंभीर पाठों को हिंदी में इस तरह पिरोते हैं कि वे कठिन नहीं लगते, बल्कि हमारे अपने लगते हैं। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को elitist अकादमिक बाड़ों से बाहर निकाल कर जन की चेतना से जोड़ने का प्रयत्न किया।

आज के समय में जब विचार और संस्कृति को खांचों में बाँट दिया गया है—’दक्षिणपंथी’, ‘वामपंथी’, ‘परंपरावादी’, ‘आधुनिकतावादी’—वहाँ वासुदेवशरण अग्रवाल की उपस्थिति एक ऐसे ऋषि की है, जो न किसी पंथ से बँधा है, न किसी वाद से। वे स्वाधीन हैं—चिंतन में, शैली में और दृष्टिकोण में।

उनका गद्य कोई आकस्मिक सौंदर्य नहीं, बल्कि एक दीर्घ साधना का परिणाम है। उन्होंने भाषा को केवल अर्थ पहुँचाने का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे स्वयं एक ‘कलात्मक वस्तु’ में परिवर्तित कर दिया।

वासुदेवशरण अग्रवाल को पढ़ना केवल किसी विचारक से मिलना नहीं है—वह एक आत्मिक साक्षात्कार है, जिसमें पाठक भी भीतर से बदल जाता है। उनकी शैली पाठक से मौन में संवाद करती है, जैसे कोई प्राचीन मृदंग किसी एकांत मंदिर में अपने आप बज उठे।

वे उन विरल मनीषियों में थे जिनके लिए लेखन केवल रचना नहीं, एक आहुति थी—जिसमें वे स्वयं जलते थे, ताकि अतीत की ज्वाला में वर्तमान को आलोकित किया जा सके। वासुदेवशरण अग्रवाल आज भी उसी तरह जीवित हैं—अपने शब्दों में, अपने मौन में, अपनी दृष्टि में। उनके गद्य की यह चिरंतन लय उन्हें कालातीत बनाती है—जहाँ आलोचना भी कविता हो जाती है।

वासुदेवशरण अग्रवाल का रचना-लोक केवल पुरातात्त्विक तथ्यों और कलात्मक विवरणों की भूमि नहीं है, वह एक ऐसा सर्जनात्मक क्षेत्र है जहाँ भाषा अपने सबसे आत्मीय रूप में प्रकट होती है। वे जिस भारतीय संस्कृति की व्याख्या करते हैं, वह केवल मस्तिष्क की उपज नहीं, वह उनके समूचे अस्तित्व का प्रक्षेपण है। उन्होंने इतिहास को कालबद्ध करके नहीं बाँधा, बल्कि उसे प्रवाहमान बनाया। उनके लिए संस्कृति स्मृतियों की धरोहर नहीं, एक जीवंत उपस्थिति है, जो निरंतर अपने अर्थ बदलती है और पुनः खोजी जाती है।

उनकी भाषा में एक दुर्लभ सम्मिलन है—वहाँ परंपरा की गहराई है, आधुनिकता की बौद्धिकता है, और काव्य की मृदुता है। उनके निबंधों को पढ़ना ऐसा है जैसे कोई पुष्प धीरे-धीरे अपनी पंखुड़ियाँ खोल रहा हो और उसमें से सौंदर्य के साथ-साथ आत्मगंध भी प्रस्फुटित हो रही हो। वासुदेवशरण के यहाँ ‘सौंदर्य’ कोई सजावटी अवधारणा नहीं, वह उनके चिंतन का मूल तत्त्व है।

उन्होंने सांस्कृतिक प्रतीकों को आत्मा की भाषा में पढ़ा। उनके लिए कोई भी प्रतिमा, शिल्प, स्थापत्य या वस्त्र एक बाह्य वस्तु नहीं, वह उस सभ्यता की आत्मा का मूर्त रूप है। वे एक-एक मुद्रा, एक-एक रेखा, एक-एक रंग के पीछे छिपे हुए विचार और अनुभूति को उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए, जब वे अजंता की गुफाओं की बात करते हैं, तो वे केवल स्थापत्य की बात नहीं करते—वह उस मौन की भी बात करते हैं जो दीवारों के रंगों में गूँजता है।

उनकी कृतियाँ ‘भारतीय चिंतन’ की उन जड़ों की खोज हैं, जहाँ दर्शन, कला, धर्म, लोक और काव्य एक साथ फलते हैं। उन्होंने बार-बार यह कहा कि भारत को समझना है तो उसे केवल इतिहास या राजनीति से नहीं बल्कि उसकी कलाओं, प्रतीकों और भाषिक छवियों से समझना होगा। यही कारण है कि वे किसी एक अनुशासन के लेखक नहीं बन सके—वे बहुआयामी थे, बहुस्पर्शी थे।

उनका चिंतन सदा बहता हुआ रहा, रुका हुआ नहीं। वे निरंतर संवाद में थे—कालिदास से, मौर्य शिल्पकारों से, लोकगाथाओं से और उन पाठकों से भी जो समय की दूरी के बावजूद उनकी भाषा में अपना समय पहचानते हैं। उनका लेखन भारत के सांस्कृतिक आत्मा के उन स्रोतों तक पहुँचता है जहाँ बहुत कम आलोचक या इतिहासकार पहुँच सके हैं।

वासुदेवशरण अग्रवाल की दृष्टि यह जानती थी कि ज्ञान केवल संग्रह से नहीं, साधना से उत्पन्न होता है। इसलिए उनके शब्दों में सदा एक संयम, एक विनम्रता, एक आत्मीयता रहती है। वे विद्वान थे, पर उनके गद्य में कहीं भी विद्वत्ता का बोझ नहीं है। वहाँ सरलता है लेकिन वह सरलता अनुभव की गहराई से उपजी है।

जब वे संस्कृति की बात करते हैं तो वह किसी एक जाति, क्षेत्र या परंपरा की बात नहीं होती। वह अखिल भारतीय चेतना की बात होती है, जिसमें हर क्षेत्र, हर भाषा, हर व्यक्ति की सांस्कृतिक भागीदारी है। वे बंधनों को नहीं बढ़ाते, वे सेतु बनाते हैं। वे किसी भी सांस्कृतिक विचार को संकुचित नहीं करते बल्कि उसे विस्तारित करते हैं—जैसे कोई सरोवर धीरे-धीरे नदी बन जाए।

आज जब हम संस्कृति को बाज़ार, राजनीति और पहचान के सीमित फ्रेम में बाँधते जा रहे हैं, वासुदेवशरण अग्रवाल हमें उसकी गहराई और उसकी ऊँचाई दोनों का बोध कराते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि संस्कृति केवल पोशाक नहीं, वह आत्मा का विस्तार है।

उनकी आलोचना शैली ‘मनोहर’ है, ‘ललित’ है, ‘गंभीर’ है और ‘स्पष्ट’ भी। यह एक दुर्लभ संगति है। उन्होंने भारतीयता को किसी आदर्श के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित संवेदना के रूप में प्रस्तुत किया।

उनका योगदान इस बात का उदाहरण है कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा को बिना किसी प्रकार के वैचारिक कट्टरता के भी समझा और जिया जा सकता है। वे किसी पूर्वग्रह से ग्रस्त नहीं थे, न अंधपरंपरावादी थे, न ही अंधआधुनिकतावादी। वे अपने समय के भीतर रहते हुए भी काल से परे थे। यही कारण है कि उनकी रचनाएँ आज भी प्रासंगिक हैं, और आगे भी बनी रहेंगी—क्योंकि उन्होंने समय नहीं लिखा, आत्मा को लिखा।

उनका गद्य अपने आप में एक साधना की तरह है। उसमें उतरते हुए पाठक केवल जानने नहीं जाता, वह बदलने के लिए जाता है—और जब वह बाहर आता है, तो वह केवल अधिक जानकार नहीं होता, वह अधिक सजग होता है, अधिक संवेदनशील होता है। यही है वासुदेवशरण अग्रवाल का चमत्कार—जो उन्हें एक आलोचक से कहीं अधिक, एक आत्मद्रष्टा बना देता है।

वासुदेवशरण अग्रवाल की शैली में जो विलक्षणता है, वह उनके अनुभव की परिपक्वता और उनके हृदय की गहराई से उपजती है। उन्होंने जिस काल और संस्कृति को अपनी लेखनी का विषय बनाया, वह निश्चल और निष्कंप नहीं था; वह जीवित था, बहता हुआ, बदलता हुआ। और इस प्रवाह को पकड़ने के लिए उन्होंने आलोचना को भी एक बहती हुई संवेदना बना दिया। वे केवल अतीत का वर्णन नहीं करते, बल्कि उस अतीत की धड़कन को सुनते हैं और हमें भी सुनने को बाध्य करते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता है—वे पाठक को अपने पीछे नहीं छोड़ते, वे उसे साथ लेकर चलते हैं।

उनका चिंतन रेखीय नहीं था; वह वृत्त की तरह था, जो केंद्र की ओर लौटता है और फिर व्यापकता की ओर फैलता है। वे किसी एक तिथि, एक मूर्ति, एक प्रतीक में बंधकर नहीं रुकते, बल्कि वहाँ से आरंभ करके पूरे सांस्कृतिक वितान को अपने आलोक में खींच लाते हैं। यह गति उनके गद्य को जीवंत बनाती है—जिसमें ठहराव भी है और गति भी, जैसे किसी मंदिर की घंटियाँ दूर पहाड़ों तक गूँजती हैं, वैसे ही उनके शब्द भी पाठक के अंतरतम तक पहुँचते हैं।

उनकी कृतियाँ केवल ऐतिहासिक या कलात्मक विवरणों की किताबें नहीं, बल्कि भारतीय आत्मा की जीवनी हैं। वे भारत के उन रंगों को सामने लाते हैं जो साधारण आँखों से ओझल हो जाते हैं जो न पाठ्यक्रम में होते हैं, न सामान्य बोध में। वे हमें देखने की एक नई आँख देते हैं और उससे पहले वे हमें वह हृदय देते हैं जो देखना चाहता है।

उन्होंने आलोचना को केवल मस्तिष्क का अभ्यास नहीं बनने दिया—उसे हृदय का संवाद बना दिया। जब वे किसी शिल्प की बात करते हैं, तो वह शिल्प निर्जीव नहीं रहता—वह हमारी आत्मा को छूता है। जब वे किसी प्रतीक की व्याख्या करते हैं तो प्रतीक कोई गूढ़ संकेत नहीं रहता, वह हमारे भीतर बोलने लगता है।

उनकी कलात्मक दृष्टि समग्र थी। वे किसी एक कोण से नहीं, चारों दिशाओं से देखते थे—जैसे कोई योगी ध्यानस्थ हो और भीतर से दृश्य को पकड़े। उनके लिए मूर्तियाँ केवल सौंदर्य का विषय नहीं थीं, वे आत्मा का अनुभव थीं। वे यह जान चुके थे कि जब तक संस्कृति को केवल तथ्यों से जोड़कर देखा जाएगा, तब तक उसका ‘जीवन’ पकड़ में नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने प्रतीकों, मिथकों, आस्थाओं और कलाओं को ‘जीवित’ रूप में प्रस्तुत किया।

उनकी भाषा में एक शुद्धता है—न शुष्कता, न आडंबर, न लोक लुभावन तड़क-भड़क। वह भाषा है एक साधु की तरह—मृदुल, पारदर्शी, धीमी और स्थिर, लेकिन भीतर से अग्निमय। यह वही भाषा है जो पाठक को अतीत से जोड़ती है बिना किसी प्रचार के, बिना किसी शोर के।

वासुदेवशरण अग्रवाल के निबंधों को पढ़ते हुए यह अनुभव होता है कि वे स्वयं वहाँ उपस्थित हैं—कभी चित्रकार की तरह, कभी मूर्तिकार की तरह, कभी एक तपस्वी की तरह और कभी-कभी केवल एक सजग दर्शक की तरह, जो देख रहा है पर बोल नहीं रहा; और जब बोलता है तो उसकी वाणी में वह निनाद होता है जो शांति से उपजता है।

वे अपने समय के भी आलोचक थे—उन्होंने आधुनिकता की हलचल को भी समझा पर उसकी चकाचौंध से विचलित नहीं हुए। वे उसे देखकर मुस्कुराए और फिर अपने मार्ग पर चल पड़े—क्योंकि उन्हें पता था कि समय की लहरों से प्रभावित होने के बजाय, गहराई में डूबकर मोती खोजे जा सकते हैं।

आज जब विचारधाराएँ साहित्यिक विवेचन को अपने जाल में बाँधती जा रही हैं, जब आलोचना या तो प्रचार बन रही है या निष्क्रिय निष्कर्षों का संग्रह, तब वासुदेवशरण अग्रवाल की उपस्थिति एक संतुलन बनाती है। वे स्मरण कराते हैं कि साहित्य, संस्कृति और कला केवल अध्ययन के विषय नहीं, अनुभव के क्षेत्र हैं।

उनकी रचनाएँ इस बात की गवाही हैं कि किसी सभ्यता को समझना हो तो केवल उसकी राजनीति नहीं, उसकी कला को देखो; केवल उसकी सत्ता नहीं, उसके सौंदर्य को सुनो; केवल उसके ग्रंथ नहीं, उसके मौन को पढ़ो। वासुदेवशरण अग्रवाल ने इसी मौन को शब्द दिए, और उन शब्दों में वह गहराई है जो किसी नदी के तल में दबे हुए पुरखों के पदचिह्नों से आती है।

इसलिए वे न केवल एक विद्वान हैं, न केवल एक आलोचक या लेखक—वे एक समय हैं, एक भाव हैं, एक तरंग हैं जो आज भी पाठक के भीतर गूँजती है। जब वे लिखते हैं, तब केवल वह नहीं बोलते, वह संपूर्ण संस्कृति बोलती है। और जब हम उन्हें पढ़ते हैं, तब केवल हम नहीं पढ़ते, हम भी उस संस्कृति का हिस्सा हो जाते हैं—एक छोटे, अनाम, किन्तु आत्मीय अंश के रूप में। यही उनकी लेखनी का जादू है, यही उनका ललित गद्य।

समकालीन परिप्रेक्ष्य में वासुदेवशरण अग्रवाल का मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे केवल अतीत के व्याख्याता नहीं थे—वे भविष्यद्रष्टा भी थे। आज जब भारतीय समाज और साहित्य तीव्रता से वैश्विक प्रभावों, बाज़ारी संस्कृति और तात्कालिकता के दबाव में अपने मूल आत्मबोध को खोने की स्थिति में है, वासुदेवशरण अग्रवाल की दृष्टि एक मार्गदर्शक प्रकाशस्तंभ की भांति उपस्थित होती है।

आज के संदर्भ में ‘संस्कृति’ का अर्थ बहुत हद तक संकुचित हो चुका है—यह या तो प्रतीकों की सतही उपस्थिति तक सीमित रह गया है, या राजनीतिक विमर्श के उपकरण में बदल गया है। ऐसे समय में अग्रवाल जी की संस्कृति-दृष्टि हमें यह समझने की प्रेरणा देती है कि संस्कृति केवल उत्सव, पोशाक या स्मारक नहीं होती, वह हमारी चेतना की निरंतरता है—जिसमें भाषा, कला, धर्म, विचार और लोक सब समाहित होते हैं।

उनकी आलोचना-पद्धति आज के समकालीन विमर्शों जैसे बहुलता, समावेशिता, विकेन्द्रीकरण और क्षेत्रीयता के विचारों के साथ गहरी संगति रखती है। वे भारत को किसी एक दृष्टिकोण से नहीं देखते—बल्कि वे उसे एक जीवित बहुरंगी ताने-बाने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके लिए मिथक केवल अतीत का बोझ नहीं, बल्कि वर्तमान का बोध है। उनके लिए मूर्तियाँ केवल दर्शनीय वस्तुएँ नहीं, बल्कि विचार और संवेदना की भाषाएँ हैं।

वर्तमान समय में जहाँ ज्ञान का स्वरूप अति-विशेषीकरण (over-specialization) की ओर अग्रसर है, वहाँ वासुदेवशरण अग्रवाल की बहुविषयक दृष्टि—जिसमें इतिहास, पुरातत्त्व, कला, साहित्य, धर्म और दर्शन का सामंजस्य है—एक आदर्श प्रतिमान प्रस्तुत करती है। वे सीमाओं को तोड़ते हैं, अनुशासनों के पार जाते हैं और यही दृष्टि आज की जटिल बहुस्तरीय दुनिया को समझने के लिए आवश्यक है।

इतिहास -लेखन के क्षेत्र में भी आज जहाँ वर्चस्ववादी नैरेटिव्स या वंचित विमर्शों का प्रभुत्व है, वहाँ वासुदेवशरण अग्रवाल की निरपेक्ष और समावेशी दृष्टि यह सिखाती है कि अतीत को न पूजा जाना चाहिए, न नकारा जाना चाहिए—बल्कि समझा जाना चाहिए, संवेदित किया जाना चाहिए। वे इतिहास को मनुष्य के सांस्कृतिक विकास की जीवंत प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं, न कि सत्ता की कहानी के रूप में।

साहित्यिक आलोचना की बात करें तो आज के समकालीन आलोचना-संदर्भ में जहाँ प्रायः भाषा या विचारधारा के आग्रह हावी हो जाते हैं, वासुदेवशरण अग्रवाल की ‘ललित आलोचना’ एक अलग ही स्पेस प्रदान करती है—वह सौंदर्य और बोध का समन्वय करती है, और इस प्रकार आलोचना को पाठकीय आनंद से जोड़ती है। उनकी आलोचना-पद्धति में न तो शुष्क अकादमिकता है, न ही भावुक अव्यवस्थितता—वहाँ संतुलन है, सौंदर्य है, आत्मीयता है।

आज जब लेखन में तेज़ी, ट्रेंड और तात्कालिकता का बोलबाला है, वासुदेवशरण अग्रवाल की लेखनी हमें ठहरने की सीख देती है—गहराई में उतरने की प्रेरणा देती है। उनका गद्य पाठक को केवल जानकारी नहीं देता, उसे संस्कार देता है।

डिजिटल युग में जहाँ दृश्य संस्कृति (visual culture) का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वहाँ अग्रवाल जी का कला-चिंतन और प्रतीक विश्लेषण नई व्याख्याओं के लिए उपयोगी हो सकता है। आज हम जिस तरह से ‘इमेज’ को अर्थ देने की कोशिश करते हैं, वहाँ उनकी पद्धति—जिसमें मूर्ति, रंग, रेखा, मुद्रा और भाव सबका विश्लेषण है—आधुनिक सौंदर्यशास्त्र और मीडिया विमर्श में पुनर्पाठ के योग्य है।

इसी प्रकार जब हम ‘भारतीयता’ की आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में पुनर्रचना करना चाहते हैं, वासुदेवशरण अग्रवाल का कार्य हमें यह सिखाता है कि भारतीयता किसी एकरूपता का नाम नहीं बल्कि विविधताओं में छिपे एकत्व का बोध है।

वासुदेवशरण अग्रवाल आज के साहित्य, संस्कृति और विचार-जगत के लिए न केवल प्रासंगिक हैं बल्कि आवश्यक भी हैं। वे उस संवाद की शुरुआत करते हैं जो अतीत और वर्तमान के बीच, कला और विचार के बीच, परंपरा और आधुनिकता के बीच होना चाहिए।

वे हमारे समय को स्मृति का दर्शन देते हैं और भविष्य को दिशा देने वाली दृष्टि। इसलिए, समकालीन परिप्रेक्ष्य में वे केवल इतिहास के लेखक नहीं, भविष्य के पथदर्शी हैं।

समकालीन संदर्भ में वासुदेवशरण अग्रवाल की प्रासंगिकता को और गहराई से समझें तो यह स्पष्ट होता है कि उनका दृष्टिकोण न केवल संस्कृति को समझने की कुंजी प्रदान करता है, बल्कि वह आज की अनेक जटिल समस्याओं—जैसे सांस्कृतिक अस्मिता का संकट, ज्ञान की खंडितता, मूल्यहीन आधुनिकता और कलात्मक संवेदनाओं के लोप—के उत्तर भी प्रस्तुत करता है।

ज्ञान की समग्र दृष्टि:

आज शिक्षा और अकादमिक दुनिया में विषयों का विखंडन (fragmentation) एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई है। छात्र अलग-अलग अनुशासनों में बाँटे जा रहे हैं—कला, इतिहास, समाजशास्त्र, साहित्य आदि अपने-अपने घेरे में सिमटते जा रहे हैं। लेकिन वासुदेवशरण अग्रवाल की विद्वत्ता इस विखंडन को नकारती है। वे भारतीय परंपरा की तरह समग्रता में विश्वास करते हैं। उनके लेखन में ‘ज्ञान’ विभाजित नहीं है, बल्कि एक प्रवाह है जो कला से साहित्य तक, शिल्प से दर्शन तक, और प्रतीक से आत्मा तक जुड़ता है। यह समग्र दृष्टिकोण आज की अकादमिक दुनिया के लिए एक प्रेरणा हो सकता है—जहाँ हमें फिर से ‘इंटरडिसिप्लिनरी’ नहीं, बल्कि ‘ट्रांसडिसिप्लिनरी’ सोच को अपनाना होगा।

भारतीयता की सूक्ष्म समझ:

आज ‘भारतीयता’ शब्द पर राजनीति, बाजार और पहचान की खींचतान हावी है। उसे या तो सांप्रदायिक चौखटे में देखा जा रहा है, या फिर उसकी मौलिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे समय में वासुदेवशरण अग्रवाल की भारतीयता न तो किसी उग्र राष्ट्रवाद से जुड़ती है, न ही किसी आत्महीन उपनिवेशवाद से। उनकी भारतीयता ‘सभ्यता’ का बोध है, जिसमें सहिष्णुता, सुंदरता, और संवेदना का समावेश है। वे भारतीयता को नारे या दावा नहीं बनाते, वे उसे जीते हैं—अपने शब्दों, दृष्टिकोण और भाषा के माध्यम से।

बाजारीकरण और सांस्कृतिक क्षरण:

समकालीन युग में बाज़ार केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं, वह हमारे विचार, कला और संस्कृति को भी प्रभावित कर रहा है। साहित्य में भी यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि जो बिकता है, वही लिखा जा रहा है। वासुदेवशरण अग्रवाल की रचनाएँ इस प्रवृत्ति का मौन विरोध करती हैं। वे ‘ट्रेंड’ के पीछे नहीं भागते, वे ‘सत्य’ के पीछे जाते हैं। उन्होंने कभी अपनी लेखनी को प्रचार या लोकप्रियता का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि उसे साधना का रूप दिया। आज के लेखकों, कलाकारों और विचारकों के लिए यह एक मूल्यवान आदर्श है।

संवेदना की वापसी:

समकालीन आलोचना और अकादमिक लेखन में संवेदना और सौंदर्य का अभाव देखा जा सकता है। विचार तो प्रचुर हैं, पर उनमें स्पर्श नहीं है। वासुदेवशरण अग्रवाल की भाषा यह दिखाती है कि गद्य भी आत्मा से निकला हुआ हो सकता है—वह भी एक कला हो सकता है। उनके गद्य में भावना, विचार और भाषा का अद्वितीय संतुलन है। यह आज के लेखन को एक बार फिर आत्मीयता, करुणा और सरसता की ओर ले जा सकता है।

मूल्य और उत्तरदायित्व की चेतना:

आज जब समाज में मूल्यों का संकट गहराता जा रहा है, वासुदेवशरण अग्रवाल की रचनाएँ हमें यह याद दिलाती हैं कि ज्ञान केवल जानने का साधन नहीं, जीवन को दिशा देने का माध्यम भी होना चाहिए। उन्होंने कभी भी लेखन को केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन का उपकरण नहीं बनाया, बल्कि सांस्कृतिक उत्तरदायित्व का हिस्सा माना। आज के लेखक, शिक्षक, शोधार्थी और चिंतक इस भावना से प्रेरणा ले सकते हैं।

नव-प्रौद्योगिकी के युग में सांस्कृतिक संवाद:

डिजिटल युग में जब सब कुछ तेज़ हो गया है—विचार, भाषा, अभिव्यक्ति—वासुदेवशरण अग्रवाल का लेखन हमें धीमेपन का मूल्य समझाता है। वह ‘स्लो रीडिंग’ के लिए बना है, जहाँ प्रत्येक वाक्य में ठहरने की जगह होती है। उनकी रचनाएँ आज के डिजिटल युग के लिए सांस्कृतिक ‘डिटॉक्स’ का कार्य कर सकती हैं।

नवोन्मेष की प्रेरणा:

हालाँकि वासुदेवशरण अग्रवाल परंपरा की बात करते हैं, पर वे जड़ नहीं हैं। वे अतीत में ठहरे नहीं, बल्कि उसे वर्तमान में रूपांतरित करते हैं। यह दृष्टि आधुनिक नवोन्मेष के लिए प्रेरक हो सकती है—कि हम आधुनिक बनें, पर अपनी जड़ों से कटकर नहीं, बल्कि उन्हें पोषित करते हुए।

समकाल में वासुदेवशरण अग्रवाल की उपस्थिति केवल स्मरणीय नहीं, प्रेरणादायक है। वे अतीत की धरोहर नहीं, वर्तमान की ज़रूरत हैं। उनका लेखन हमें याद दिलाता है कि हम किस सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं, और हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। ऐसे समय में, जब साहित्य और संस्कृति अक्सर सतही हो जाते हैं, वासुदेवशरण अग्रवाल की गहराई हमें भीतर से भर देती है। वे हमें सिखाते हैं कि लेखन केवल विचारों का संप्रेषण नहीं, बल्कि आत्मा का स्पर्श है—और यही स्पर्श आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

समकालीन परिप्रेक्ष्य में वासुदेवशरण अग्रवाल के योगदान का आकलन करते हुए यह भी समझना आवश्यक है कि वे आधुनिक सांस्कृतिक विमर्शों के साथ किस प्रकार संवाद करते हैं।

आज की दुनिया में जब विचारधाराएँ अधिकतर संघर्ष का कारण बनती हैं, और जब सांस्कृतिक पहचान के नाम पर वाद-विवाद और ध्रुवीकरण हो रहा है, तब वासुदेवशरण अग्रवाल का दृष्टिकोण एक शांत और संतुलित स्थान की तलाश करता है। वे किसी विचारधारा के दायरे में बंधे नहीं थे, बल्कि उन्होंने विचार को स्वतंत्र रूप से देखा, उसकी जड़ों तक पहुँचा, और उसे भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समझाया।

उत्तर-औपनिवेशिक (Postcolonial) परिप्रेक्ष्य में उनका महत्व भी बढ़ जाता है। वासुदेवशरण अग्रवाल उस पीढ़ी से थे जिसने भारत को उपनिवेश से स्वतंत्र होते देखा, परंतु उनके लेखन में उपनिवेश के प्रति आक्रोश नहीं, बल्कि संस्कृति के प्रति श्रद्धा है। वे औपनिवेशिक मानसिकता के विरोध में सीधे स्वर नहीं उठाते, बल्कि भारतीयता की गरिमा को स्थापित कर, स्वाभाविक रूप से उस मानसिकता का खंडन करते हैं। यह दृष्टिकोण आज के पोस्टकोलोनियल अध्ययन को संतुलन और गहराई प्रदान कर सकता है।

स्त्री विमर्श और वासुदेवशरण अग्रवाल:

हालाँकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नारीवादी विमर्श को नहीं उठाया, पर उनकी संस्कृति-दृष्टि में नारी की भूमिका को विस्मृत नहीं किया गया। उन्होंने विभिन्न कालों की कला और साहित्य में नारी की उपस्थिति को, शक्ति और सौंदर्य दोनों के प्रतीक रूप में देखा। समकालीन स्त्री-विमर्श उनके पाठों से प्रेरणा ले सकता है, विशेषकर उस सांस्कृतिक स्त्री-छवि की पुनर्व्याख्या में, जो केवल देवी नहीं बल्कि जीवन की सहचरी भी है।

पर्यावरण चेतना और सांस्कृतिक दृष्टि:

आज जब जलवायु परिवर्तन और प्रकृति के दोहन की बातें केंद्र में हैं, वासुदेवशरण अग्रवाल की दृष्टि हमें यह सिखाती है कि भारतीय संस्कृति ने प्रकृति को केवल संसाधन नहीं, बल्कि चेतन सत्ता माना। उनके लेखन में वन, पशु, नदी, पर्वत—ये सभी जीवित सत्ता के रूप में उपस्थित हैं। इस सांस्कृतिक पर्यावरण दृष्टिकोण को आज के इको-क्रिटिकल विमर्श से जोड़ा जा सकता है।

लोक-संस्कृति और समकालीनता:

आज जब आधुनिकता के दबाव में लोक-परंपराएँ विलुप्त हो रही हैं या उन्हें केवल पर्यटन या उत्सवों तक सीमित किया जा रहा है, वासुदेवशरण अग्रवाल का लेखन लोक को उसकी संपूर्ण गरिमा में प्रस्तुत करता है। वे यह दिखाते हैं कि लोक कोई पिछड़ा हुआ, स्थिर तत्व नहीं, बल्कि जीवन की जीवंत धारा है। यह दृष्टिकोण आज की सांस्कृतिक योजनाओं, शैक्षिक पाठ्यक्रमों और नीति-निर्माण में नई दिशा दे सकता है।

शोध और आलोचना की पद्धति में उनका स्थान:

आज के समय में शोध या आलोचना अकसर जटिल शब्दों, कृत्रिम अवधारणाओं और भाषा के दुरुपयोग का शिकार हो जाती है। वासुदेवशरण अग्रवाल की शैली सरल, प्रभावी और गहराई से युक्त है। वे शब्दों से नहीं, अर्थों से संवाद करते हैं। आज की पीढ़ी के शोधकर्ताओं और आलोचकों को उनसे यह सीखना चाहिए कि ‘गंभीर’ होने के लिए ‘कठिन’ होना आवश्यक नहीं।

कला का लोकतांत्रिक बोध:

उनकी दृष्टि में कला केवल उच्चवर्गीय भोग का माध्यम नहीं, जन-जीवन का अभिव्यक्त रूप है। उन्होंने लोक-कला, ग्रामीण शिल्प, जन-आस्थाओं और धार्मिक प्रतीकों में भी सौंदर्य और अर्थ की तलाश की। यह समावेशी दृष्टिकोण आज के समय में जब कला को ‘एलिटिज़्म’ से बाहर लाने की बात हो रही है, बेहद प्रासंगिक है।

वासुदेवशरण अग्रवाल आज के परिप्रेक्ष्य में एक सांस्कृतिक सेतु हैं—अतीत और वर्तमान के बीच, परंपरा और आधुनिकता के बीच, शास्त्र और लोक के बीच। वे इस बात का उदाहरण हैं कि सांस्कृतिक बौद्धिकता जड़ नहीं होती, वह जीवंत होती है—वह बदलते समय के साथ संवाद करती है, उसे समझती है, और उसे दिशा भी देती है।

वासुदेवशरण अग्रवाल को पढ़ना केवल इतिहास को जानना नहीं, बल्कि वर्तमान को गहराई से समझना और भविष्य की दृष्टि को निर्मित करना है। उनका साहित्य समकालीन भारत के लिए एक सांस्कृतिक मार्गदर्शन है—शांत, सौम्य और मर्मस्पर्शी।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.