— परिचय दास —

।। एक ।।

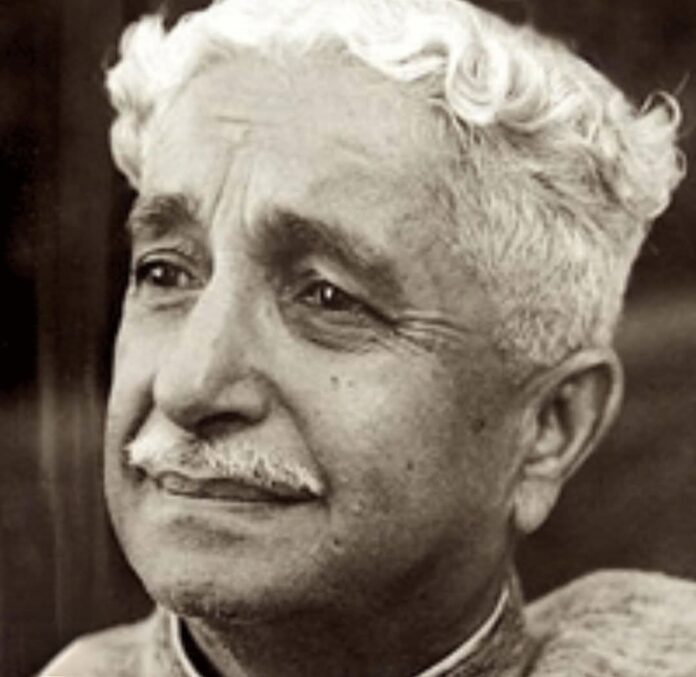

तीसरे ज्ञानपीठ विजेता कुंवेपु ( कुप्पलि वेंकटप्पा पुट्टप्पा Kuppali Venkatappa Puttappa ) का जन्मदिन आते ही भाषा, कविता और मनुष्य के बीच फैला हुआ एक दीर्घ आलोक स्मृति में उतर आता है। वह आलोक किसी मूर्ति का नहीं, किसी जड़ प्रतीक का नहीं बल्कि चलती हुई चेतना का है—एक ऐसी चेतना जो कन्नड़ भाषा में बोलते हुए भी भारतीय मनुष्य की साझी आत्मा से संवाद करती है। कुंवेपु केवल एक कवि नहीं हैं, वे भाषा के भीतर मनुष्य की नैतिक संभावनाओं का विस्तार हैं। उनका साहित्य पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो शब्द किसी ग्रंथ से नहीं बल्कि धरती, वन, नदी और श्रमशील मनुष्य की साँसों से उठकर आए हों।

कुंवेपु की रचनात्मकता का मूल स्रोत प्रकृति है लेकिन वह प्रकृति किसी रोमानी दृश्यावली तक सीमित नहीं रहती। वह प्रकृति उनके यहाँ जीवन की नैतिक पाठशाला बन जाती है। पर्वत, वन, आकाश, मिट्टी—सब मिलकर मनुष्य को उसका सही स्थान बताते हैं। कुंवेपु का प्रकृति-बोध पर्यावरणीय सजावट नहीं बल्कि दार्शनिक आधार है। उनके काव्य में प्रकृति मनुष्य से अलग नहीं है; वह मनुष्य के भीतर ही स्पंदित होती हुई दिखाई देती है। इसीलिए उनके शब्दों में कोई बनावटी सौंदर्य नहीं बल्कि सहज, आत्मिक गरिमा है।

कुंवेपु के जीवन-संस्मरणों में बार-बार यह बात उभरती है कि उन्होंने भाषा को कभी सत्ता का उपकरण नहीं बनने दिया। वे भाषा को मनुष्य की स्वतंत्रता का माध्यम मानते थे। उनके बचपन की स्मृतियाँ—मलनाडु का प्राकृतिक परिवेश, लोकगीतों की अनुगूँज, ग्रामीण जीवन की कठिनाइयाँ—इन सबने उनके भीतर एक ऐसी दृष्टि विकसित की जो न तो शुद्ध शहरी थी, न ही केवल ग्रामीण। वह दृष्टि मानवीय थी। यही कारण है कि उनके साहित्य में वर्ग, जाति, भाषा और क्षेत्र की सीमाएँ बार-बार टूटती हैं।

कुंवेपु की काव्यभाषा में एक अनूठा संतुलन दिखाई देता है—विचार और संवेदना का। वे न तो केवल भावुक कवि हैं, न ही शुष्क दार्शनिक। उनके यहाँ दर्शन कविता बनकर आता है और कविता सोचने की प्रक्रिया में बदल जाती है। यह परिवर्तन किसी बौद्धिक प्रदर्शन का परिणाम नहीं है, बल्कि जीवन के साथ लंबे संवाद की उपज है। उनके महाकाव्यात्मक लेखन में भी व्यक्ति लुप्त नहीं होता; बल्कि वह और अधिक स्पष्ट रूप से उपस्थित होता है—अपने संघर्षों, प्रश्नों और नैतिक दुविधाओं के साथ।

कुंवेपु के साहित्य की केंद्रीय चिंता मनुष्य है—लेकिन वह मनुष्य किसी एक समाज, एक जाति या एक भाषा तक सीमित नहीं है। उनका “विश्वमानव” का विचार कोई अमूर्त आदर्श नहीं, बल्कि साहित्यिक नैतिकता का ठोस रूप है। यह विचार उन्हें किसी उपदेशक की तरह नहीं, बल्कि एक कवि की तरह प्रिय है। उनके यहाँ विश्वमानव का अर्थ है—दूसरे के दुख को अपने भीतर अनुभव करने की क्षमता। यही कारण है कि उनका साहित्य आज भी सामयिक लगता है, जबकि उसका रचनाकाल पीछे छूट चुका है।

उनके जीवन से जुड़ा एक संस्मरण बार-बार स्मृति में आता है—विश्वविद्यालयी जीवन में भी उनकी सादगी और आत्मसंयम। वे पदों और सम्मानों से कभी आक्रांत नहीं हुए। ज्ञानपीठ जैसा सर्वोच्च सम्मान भी उनके व्यक्तित्व में कोई अतिरिक्त आडंबर नहीं जोड़ सका। वे शिक्षक थे, लेकिन उस अर्थ में नहीं, जिसमें शिक्षक सत्ता का प्रतिनिधि हो जाता है। वे ऐसे शिक्षक थे, जिनके लिए सीखना और सिखाना एक ही प्रक्रिया के दो नाम थे। अपने विद्यार्थियों की स्मृतियों में कुंवेपु एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जीवित हैं जो प्रश्न पूछने से डरता नहीं था और उत्तर थोपने में विश्वास नहीं रखता था।

कुंवेपु की आलोचना-दृष्टि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उनकी कविता। वे परंपरा के अंध-पूजक नहीं थे, लेकिन परंपरा-विरोधी उग्रता भी उनके स्वभाव में नहीं थी। वे परंपरा को एक जीवित प्रक्रिया के रूप में देखते थे—जहाँ संवाद संभव है, असहमति संभव है और परिवर्तन भी। इसीलिए उनके साहित्य में भारतीय दर्शन, लोकबोध और आधुनिक चेतना एक-दूसरे से टकराते नहीं बल्कि परस्पर प्रश्न करते हुए आगे बढ़ते हैं।

उनकी भाषा में जो काव्यात्मक गद्य मिलता है, वह किसी शैलीगत प्रयोग से अधिक जीवन-दृष्टि का परिणाम है। कुंवेपु का गद्य पढ़ते हुए लगता है कि विचार स्वयं लय खोज लेता है। वाक्य बहते हैं लेकिन बहाव में कोई ढीलापन नहीं। वहाँ अनुशासन है, लेकिन कठोरता नहीं। यही संतुलन उन्हें एक विशिष्ट रचनाकार बनाता है। उनका गद्य पाठक को थकाता नहीं बल्कि भीतर की गति को धीमा करके गहन बनाता है।

कुंवेपु के लेखन में आत्मकथा और आत्मालोचन का स्वर भी उल्लेखनीय है। वे अपने भीतर झाँकने से नहीं डरते। उनकी आत्मस्वीकृतियाँ किसी प्रदर्शन का हिस्सा नहीं, बल्कि नैतिक साहस का प्रमाण हैं। वे जानते थे कि रचनाकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वयं के प्रति ईमानदार होना है। यही ईमानदारी उनके साहित्य को दीर्घजीवी बनाती है।

उनके काव्य में नारी की उपस्थिति भी केवल प्रतीकात्मक नहीं है। वह जीवन की साझेदार के रूप में आती है—संघर्ष करती हुई, प्रश्न पूछती हुई, मौन सहती हुई। कुंवेपु नारी को आदर्श की ऊँचाई पर बैठाकर उसे अमानवीय नहीं बनाते, न ही उसे करुणा का मात्र पात्र बनाते हैं। वे नारी को उसी जीवन-संघर्ष में देखते हैं, जिसमें पुरुष है। यह दृष्टि उस समय के साहित्यिक परिदृश्य में विशेष महत्त्व रखती है।

कुंवेपु के यहाँ राष्ट्रबोध भी संकीर्ण नहीं है। उनका राष्ट्र मानवता से बाहर नहीं जाता। वे भाषा-गौरव के समर्थक हैं, लेकिन भाषा-उन्माद के नहीं। कन्नड़ भाषा उनके लिए पहचान का साधन है, प्रभुत्व का नहीं। इसीलिए उनका साहित्य अन्य भाषाओं में अनुवादित होकर भी अपनी आत्मा नहीं खोता। वह हर भाषा में जाकर नया अर्थ ग्रहण करता है।

उनकी रचनाओं में मौन का भी अपना स्थान है। हर बात शब्दों में नहीं कही जाती। कई जगह ऐसा लगता है कि कवि जानबूझकर रुक गया है—मानो पाठक को स्वयं आगे बढ़ने का अवसर दे रहा हो। यह मौन पाठक के भीतर संवाद की संभावना खोलता है। कुंवेपु पाठक को उपभोक्ता नहीं बनाते, सहयात्री बनाते हैं।

कुंवेपु के जन्मदिन पर उन्हें याद करना केवल एक साहित्यिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक नैतिक अभ्यास है। ऐसे समय में, जब भाषा को बाजार, राजनीति और तात्कालिक लाभ के अधीन कर दिया गया है, कुंवेपु का साहित्य हमें यह याद दिलाता है कि भाषा का मूल कार्य मनुष्य को मनुष्य के निकट लाना है। उनका साहित्य हमें धीमा होना सिखाता है—सोच में, अनुभूति में और निर्णय में।

आज के समय में कुंवेपु की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। उनकी चेतना हमें यह समझने में मदद करती है कि आधुनिकता का अर्थ परंपरा से कट जाना नहीं, बल्कि परंपरा से संवाद करना है। उनका साहित्य किसी एक युग का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि समय के आर-पार संवाद करने वाली रचना-भूमि है।

कुंवेपु का जन्मदिन दरअसल भाषा के आत्मसम्मान का दिन है। यह वह दिन है, जब हम यह स्वीकार करते हैं कि साहित्य केवल सौंदर्य का साधन नहीं, बल्कि नैतिक विवेक की संभावना भी है। कुंवेपु इस संभावना के सबसे उज्ज्वल उदाहरणों में से एक हैं। वे आज भी हमारे बीच इसलिए उपस्थित हैं, क्योंकि उनके शब्द किसी कालखंड में बंद नहीं हुए—वे मनुष्य के भीतर निरंतर घटित होते रहते हैं।

।। दो ।।

कुंवेपु के साहित्य में जो सबसे मूल्यवान है, वह है आंतरिक स्वतंत्रता का आग्रह। यह स्वतंत्रता राजनीतिक नारे की तरह नहीं आती, बल्कि आत्मा की शर्त बनकर उपस्थित होती है। वे मनुष्य को किसी विचारधारा का अनुयायी नहीं बनाते, बल्कि उसे अपने विवेक का उत्तरदायी बनाते हैं। यही कारण है कि उनके यहाँ नैतिकता कभी आदेश नहीं बनती, वह अनुभव से जन्म लेती है। कुंवेपु का मनुष्य बाहर से नहीं, भीतर से अनुशासित है।

उनके काव्य और गद्य में बार-बार एक प्रश्न उभरता है—मनुष्य अपने भीतर की हिंसा, लोभ और अहंकार से कैसे मुक्त हो। यह प्रश्न किसी धार्मिक समाधान की ओर नहीं ले जाता, बल्कि चेतना के विस्तार की ओर ले जाता है। कुंवेपु का अध्यात्म कर्मकांड से नहीं, करुणा से जन्म लेता है। उनके यहाँ ईश्वर कोई सत्ता नहीं, बल्कि जीवन के प्रति संवेदनशील दृष्टि है। यही कारण है कि उनका साहित्य धार्मिक होते हुए भी संकीर्ण नहीं होता।

कुंवेपु के जीवन से जुड़े संस्मरणों में उनकी सादगी के अनेक प्रसंग मिलते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर रहते हुए भी उनका रहन-सहन सामान्य रहा। वे अपने विद्यार्थियों से उसी आत्मीयता से बात करते थे, जैसे किसी गाँव के बुज़ुर्ग से या किसी श्रमिक से। उनके लिए ज्ञान कोई सीढ़ी नहीं था, जिससे ऊपर चढ़ा जाए; वह साझा किया जाने वाला अनुभव था। उनके निकट रहने वाले बताते हैं कि वे प्रशंसा से असहज और आत्मप्रचार से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। यह विनम्रता किसी बनावटी आदर्श का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की स्वाभाविक अवस्था थी।

उनकी आलोचनात्मक दृष्टि में भी यह आत्मविश्वास दिखाई देता है। वे आधुनिकता से भयभीत नहीं थे, लेकिन उसके अंधानुकरण के पक्षधर भी नहीं थे। पश्चिमी विचारों से संवाद करते हुए वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों को नहीं छोड़ते। इसी कारण उनका लेखन न तो परंपरा का बोझ बनता है, न आधुनिकता की नकल। यह संतुलन उन्हें एक ऐसा रचनाकार बनाता है, जिसकी आलोचना भी रचनात्मक हो जाती है।

कुंवेपु के साहित्य में समय की अवधारणा भी उल्लेखनीय है। उनका समय रैखिक नहीं है। अतीत, वर्तमान और भविष्य एक-दूसरे में घुलते हुए दिखाई देते हैं। स्मृति उनके यहाँ केवल पीछे देखने का माध्यम नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की ऊर्जा है। इसीलिए उनका साहित्य स्मृतिग्रस्त नहीं, बल्कि स्मृतिसंपन्न है। वे बीते समय को आदर्श नहीं बनाते, बल्कि उससे सीखते हैं।

उनकी भाषा में जो संगीतात्मकता है, वह किसी अलंकारिक प्रदर्शन का परिणाम नहीं है। वह जीवन की लय से उपजी हुई है। उनके वाक्य कभी-कभी इतने सरल होते हैं कि पहली दृष्टि में साधारण लगते हैं, लेकिन वही वाक्य भीतर जाकर लंबे समय तक गूंजते रहते हैं। यह गूंज शब्दों की नहीं, अर्थ की होती है। कुंवेपु जानते थे कि गहनता शोर से नहीं, संयम से आती है।

कुंवेपु के साहित्य में दुख का स्वर भी महत्वपूर्ण है। लेकिन यह दुख निराशा में नहीं बदलता। वह मनुष्य को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे अधिक मानवीय बनाता है। उनके यहाँ पीड़ा करुणा में बदल जाती है, और करुणा नैतिक शक्ति में। यही रूपांतरण उनके साहित्य को आश्वस्तकारी बनाता है—बिना झूठी सांत्वना दिए।

उनकी रचनाओं में शिक्षा का विचार भी बार-बार उभरता है, लेकिन वह पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है। शिक्षा उनके लिए आत्मबोध की प्रक्रिया है। वे मानते थे कि यदि शिक्षा मनुष्य को अधिक संवेदनशील नहीं बनाती, तो वह अधूरी है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक और उपयोगितावादी समय में यह विचार और अधिक प्रासंगिक हो उठता है।

कुंवेपु का साहित्य पढ़ते हुए यह महसूस होता है कि वे किसी निष्कर्ष पर पहुँचने की जल्दी में नहीं हैं। वे प्रश्नों को खुला छोड़ते हैं। यह खुलापन उनके लेखन को जीवित बनाए रखता है। हर पीढ़ी उनके साहित्य में अपने प्रश्नों के नए अर्थ खोज सकती है। यही कारण है कि कुंवेपु का लेखन समय के साथ अप्रासंगिक नहीं होता, बल्कि और अधिक आवश्यक हो जाता है।

आज जब भाषा को पहचान की राजनीति में कैद किया जा रहा है, तब कुंवेपु का भाषा-दर्शन एक नैतिक हस्तक्षेप की तरह सामने आता है। वे भाषा को जोड़ने का माध्यम मानते हैं, तोड़ने का नहीं। उनकी कन्नड़-चेतना किसी अन्य भाषा के विरोध में नहीं, बल्कि अपनी भाषा के प्रति प्रेम से जन्मी है। यह प्रेम आत्मकेंद्रित नहीं, संवादशील है।

कुंवेपु को पढ़ते हुए यह भी स्पष्ट होता है कि वे अकेले लेखक नहीं हैं; उनके साथ एक पूरा लोक, एक पूरा सांस्कृतिक अनुभव चलता है। लेकिन यह लोक किसी संग्रहालय की वस्तु नहीं है। वह जीवित, बदलता हुआ, प्रश्न करता हुआ लोक है। कुंवेपु इस लोक के प्रवक्ता नहीं, सहभागी हैं।

कुंवेपु के जन्मदिन पर उन्हें याद करना दरअसल अपने समय से एक कठिन प्रश्न पूछना है—क्या हमारा साहित्य आज भी मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने की आकांक्षा रखता है? कुंवेपु का साहित्य इस आकांक्षा का उत्तर नहीं देता, बल्कि उसे जीवित रखता है। यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।

वे आज भी इसलिए प्रासंगिक हैं क्योंकि उन्होंने साहित्य को सुविधा नहीं, जिम्मेदारी माना। उनके शब्द आज भी हमें ठहरने, देखने और सोचने के लिए बाध्य करते हैं। कुंवेपु का साहित्य किसी उत्सव का शोर नहीं, बल्कि चेतना का दीप है—जो चुपचाप जलता है और अंधेरे को अर्थ देता है।

।। तीन ।।

कुंवेपु के जीवन से जुड़े संस्मरण केवल घटनाएँ नहीं हैं, वे उनके विचारों और आचरण की व्याख्या करते हुए प्रसंग हैं। उन्हें पढ़ते हुए यह स्पष्ट होता है कि उनका व्यक्तित्व किसी रचनाकार का बना-बनाया व्यक्तित्व नहीं था, बल्कि जीवन से छनकर आया हुआ आत्मबोध था।

एक प्रसिद्ध संस्मरण उनके बाल्यकाल से जुड़ा है। शिवमोग्गा ज़िले के तीर्थहल्ली क्षेत्र में जन्मे कुंवेपु ने प्रकृति को केवल देखा नहीं, उसके साथ जीना सीखा। कहा जाता है कि बचपन में वे जंगल, नदी और खेतों के बीच घंटों अकेले घूमते रहते थे। गाँव के लोग उन्हें अक्सर पेड़ों के नीचे बैठा, मिट्टी से बातें करते या नदी की धारा को देखते पाते। बाद में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि प्रकृति से यह मौन संवाद ही उनके भीतर कविता की पहली भाषा बना। उनके महाकाव्यात्मक विस्तार का मूल बीज इसी ग्रामीण एकांत में पड़ा।

उनकी माता सीतम्मा से जुड़ा एक संस्मरण बहुत चर्चित है। सीतम्मा धार्मिक थीं, लेकिन उनकी धार्मिकता कर्मकांड में नहीं, करुणा में व्यक्त होती थी। कुंवेपु बताते हैं कि माँ किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटने देती थीं, चाहे घर में साधन हों या नहीं। इसी संस्कार ने कुंवेपु के भीतर मनुष्य के प्रति गहरी संवेदनशीलता विकसित की। बाद के वर्षों में जब वे मानवतावाद और विश्वमानव की अवधारणा पर लिखते हैं, तो उसके मूल में यही पारिवारिक अनुभव दिखाई देता है।

मैसूर विश्वविद्यालय में उनके विद्यार्थी जीवन से जुड़ा एक संस्मरण उनके आत्मसम्मान और बौद्धिक स्वतंत्रता को उजागर करता है। एक बार किसी अंग्रेज़ प्रोफेसर ने कन्नड़ भाषा की साहित्यिक क्षमता पर संशय व्यक्त किया। कुंवेपु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लेकिन बाद में कन्नड़ कविता और आलोचना में जो कार्य उन्होंने किया, वह उस संदेह का सर्जनात्मक प्रत्युत्तर बन गया। यह संस्मरण बताता है कि वे विरोध को शोर से नहीं, सृजन से उत्तर देते थे।

शिक्षक के रूप में कुंवेपु के अनेक संस्मरण विद्यार्थियों में प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वे कक्षा में कभी ऊँचे आसन पर बैठकर नहीं पढ़ाते थे। अक्सर छात्रों के बीच बैठकर संवाद करते। एक छात्र ने एक बार उनसे पूछा कि परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाए जाएँ। कुंवेपु मुस्कराए और बोले—“पहले मनुष्य बनो, अंक अपने आप रास्ता खोज लेंगे।” यह उत्तर किसी नैतिक उपदेश की तरह नहीं, बल्कि जीवन-दृष्टि की तरह विद्यार्थियों के मन में बैठ गया।

उनके कुलपति कार्यकाल का एक संस्मरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए भी उन्होंने प्रशासनिक पद को सत्ता का माध्यम नहीं बनने दिया। एक बार किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने अपने परिचित के लिए अनुचित लाभ की सिफ़ारिश की। कुंवेपु ने बहुत विनम्रता से कहा—“विश्वविद्यालय में व्यक्ति नहीं, मूल्य नियुक्त होते हैं।” इस वाक्य को बाद में उनके नैतिक साहस के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता रहा।

एक और संस्मरण उनके साहित्यिक अनुशासन से जुड़ा है। वे प्रतिदिन लिखने के लिए निश्चित समय निकालते थे, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। कहा जाता है कि बीमारी के दिनों में भी वे कुछ पंक्तियाँ अवश्य लिखते थे। उनका मानना था कि लेखन प्रेरणा का इंतज़ार नहीं करता, वह साधना से जन्म लेता है। यह अनुशासन किसी कठोर नियम की तरह नहीं, बल्कि आत्मिक प्रतिबद्धता की तरह था।

कुंवेपु की विनम्रता से जुड़ा एक संस्मरण अक्सर उद्धृत किया जाता है। एक साहित्यिक समारोह में जब उन्हें “महाकवि” कहकर संबोधित किया गया, तो उन्होंने मंच से कहा—“महाकाव्य लिखना अलग बात है, महाकवि होना अलग। मैं अभी सीख रहा हूँ।” यह कथन किसी औपचारिक विनय का परिणाम नहीं था, बल्कि उनकी आत्मचेतना का सच्चा प्रतिबिंब था।

उनके घर आने वाले लेखकों और छात्रों के साथ उनका व्यवहार अत्यंत आत्मीय होता था। कई संस्मरणों में उल्लेख मिलता है कि वे आगंतुकों के लिए स्वयं चाय बनाते थे। उनके लिए साहित्यिक प्रतिष्ठा सेवा से अलग नहीं थी। यह व्यवहार उनके विचारों की व्यावहारिक पुष्टि करता है—ज्ञान ऊँचाई नहीं, निकटता पैदा करता है।

कुंवेपु के जीवन का एक मार्मिक संस्मरण उनके अंतिम वर्षों से जुड़ा है। वृद्धावस्था में जब दृष्टि कमजोर हो गई थी, तब भी वे दूसरों से रचनाएँ सुनते और उन पर विचार करते। वे कहते थे—“शब्द आँखों से नहीं, चेतना से देखे जाते हैं।” यह कथन उनके साहित्यिक जीवन का सार बन गया।

इन संस्मरणों को देखें तो कुंवेपु का जीवन और लेखन अलग-अलग नहीं थे। जो वे लिखते थे, वही जीते थे। उनके जीवन के ये प्रसंग किसी महान व्यक्ति की कथा नहीं, बल्कि एक सजग मनुष्य की यात्रा हैं। यही कारण है कि उनके संस्मरण भी उनके साहित्य की तरह प्रेरक नहीं, बल्कि विचारोत्तेजक हैं। वे हमें प्रभावित नहीं करते, बल्कि भीतर बदलते हैं।

।। चार।।

कुंवेपु की रचनात्मक दृष्टि को समझने के लिए ‘शूद्र तपस्वी’ और ‘रामायण दर्शनम’ को साथ-साथ पढ़ना आवश्यक है। ये दोनों कृतियाँ अलग-अलग विधाओं में लिखी गई हैं, परंतु इनके भीतर एक ही आत्मा स्पंदित है—मनुष्य की गरिमा, नैतिक विवेक और सत्ता के विरुद्ध प्रश्नाकुल चेतना। एक ओर ‘शूद्र तपस्वी’ सामाजिक इतिहास के भीतर दबे हुए सत्य को उजागर करती है, तो दूसरी ओर ‘रामायण दर्शनम’ महाकाव्यात्मक परंपरा के भीतर नए नैतिक अर्थों की खोज करती है। दोनों रचनाएँ मिलकर कुंवेपु को केवल कन्नड़ साहित्य का नहीं, बल्कि भारतीय बौद्धिक परंपरा का एक केंद्रीय रचनाकार सिद्ध करती हैं।

‘शूद्र तपस्वी’ का मूल स्वर विद्रोह का नहीं, बल्कि पुनर्विचार का है। यह कृति परशुराम की कथा को आधार बनाकर उस ऐतिहासिक-सांस्कृतिक संरचना पर प्रश्न उठाती है, जिसने ज्ञान, तप और नैतिक अधिकार को जन्म से जोड़ दिया। कुंवेपु यहाँ शूद्र को केवल एक सामाजिक श्रेणी के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे एक दार्शनिक संभावना में बदल देते हैं। उनका शूद्र तपस्वी बाहरी तपस्या का नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है—वह संघर्ष जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था के भीतर जीते हुए भी सत्य की खोज करता है।

इस कृति की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह इतिहास को आरोपित ढंग से नहीं पढ़ती। कुंवेपु न तो मिथकों को तोड़ने का उत्सव मनाते हैं, न उन्हें यथावत स्वीकार करते हैं। वे मिथक के भीतर जाकर उसकी नैतिक संरचना की जाँच करते हैं। परशुराम यहाँ एक एकांगी नायक नहीं रह जाते; वे एक ऐसे चरित्र में बदल जाते हैं, जिसके भीतर हिंसा, पश्चाताप, तप और आत्मसंदेह एक साथ मौजूद हैं। इसी जटिलता में ‘शूद्र तपस्वी’ का साहित्यिक सौंदर्य निहित है।

कुंवेपु का गद्य यहाँ किसी वैचारिक निबंध जैसा नहीं, बल्कि एक लयात्मक प्रवाह की तरह चलता है। भाषा में तीखापन है, पर कटुता नहीं। प्रश्न कठोर हैं, पर शब्दों में गरिमा बनी रहती है। यही कारण है कि यह कृति केवल सामाजिक आलोचना बनकर नहीं रह जाती, बल्कि एक गहन मानवीय दस्तावेज में बदल जाती है।

शूद्र यहाँ करुणा का पात्र नहीं, बल्कि नैतिक चुनौती बनकर सामने आता है—एक ऐसा प्रश्न, जिससे पाठक बच नहीं सकता। “शूद्र तपस्वी” की केन्द्रीय उपलब्धि यह है कि यह तप की परिभाषा बदल देती है। तप यहाँ जंगलों में किया गया कठोर अभ्यास नहीं, बल्कि समाज के भीतर रहकर अन्याय को सहते हुए भी मनुष्य बने रहने का संघर्ष है। यह दृष्टि कुंवेपु को आधुनिक बनाती है, बिना उन्हें परंपरा-विरोधी बनाए। वे परंपरा को भीतर से आलोचित करते हैं, बाहर से नहीं।

दूसरी ओर, ‘रामायण दर्शनम’ कुंवेपु की काव्यात्मक और दार्शनिक क्षमता का विराट विस्तार है। यह केवल रामकथा का पुनर्लेखन नहीं, बल्कि रामायण के नैतिक और मानवीय आयामों की पुनर्व्याख्या है। कुंवेपु यहाँ राम को देवत्व के ऊँचे आसन से उतारकर मनुष्य के धरातल पर लाते हैं—ऐसा मनुष्य, जो निर्णय करता है, संशय में पड़ता है, और अपने निर्णयों का नैतिक भार स्वयं उठाता है।

‘रामायण दर्शनम’ में राम आदर्श के बोझ से दबे हुए नहीं, बल्कि विवेक से संचालित दिखाई देते हैं। सीता यहाँ केवल त्याग की प्रतिमा नहीं, बल्कि चेतना और आत्मसम्मान की सशक्त उपस्थिति हैं। लक्ष्मण, भरत और अन्य पात्र भी एक-आयामी नहीं रहते। कुंवेपु की दृष्टि हर चरित्र को उसके नैतिक संदर्भ में देखती है। वे किसी को पूर्णतः सही या पूर्णतः गलत सिद्ध करने में रुचि नहीं रखते। उनका आग्रह मनुष्य की जटिलता को स्वीकार करने का है।

इस महाकाव्य की भाषा अत्यंत काव्यात्मक होते हुए भी दुरूह नहीं है। उसमें दर्शन है, पर बोझिलता नहीं। प्रतीक, बिंब और लय पाठक को विचार के साथ-साथ संवेदना के स्तर पर भी स्पर्श करते हैं। कुंवेपु यहाँ कविता को केवल सौंदर्य का साधन नहीं बनाते, बल्कि विचार का माध्यम बनाते हैं। दर्शन यहाँ उपदेश नहीं बनता, बल्कि अनुभव की तरह सामने आता है।

‘रामायण दर्शनम’ का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष उसका नैतिक प्रश्न है। यह कृति पूछती है कि धर्म क्या है—आज्ञापालन या विवेक? परंपरा या करुणा? सत्ता या न्याय? कुंवेपु इन प्रश्नों के सीधे उत्तर नहीं देते। वे उन्हें कथा और काव्य के माध्यम से पाठक के सामने रखते हैं, ताकि पाठक स्वयं उनसे जूझे। यही इस कृति की आधुनिकता है।

यदि ‘शूद्र तपस्वी’ सामाजिक असमानता के विरुद्ध एक दार्शनिक हस्तक्षेप है, तो ‘रामायण दर्शनम’ सांस्कृतिक चेतना के पुनर्निर्माण का प्रयास है। दोनों में एक साझा सूत्र है—मानव गरिमा। कुंवेपु का मनुष्य न तो देवता है, न पशु। वह निर्णयों से बना हुआ प्राणी हैऔर वही निर्णय उसे महान या त्रुटिपूर्ण बनाते हैं।

इन दोनों कृतियों में कुंवेपु की आलोचनात्मक ईमानदारी स्पष्ट दिखाई देती है। वे लोकप्रियता के लिए नहीं लिखते। वे उस जोखिम को स्वीकार करते हैं, जो पुनर्व्याख्या के साथ आता है। यही कारण है कि इन रचनाओं ने प्रशंसा के साथ-साथ विवाद भी झेले पर साहित्य का मूल्य विवाद से नहीं घटता; बल्कि कई बार वहीं से उसकी प्रासंगिकता सिद्ध होती है।

ललित दृष्टि से देखें तो इन दोनों कृतियों का सौंदर्य उनके संतुलन में है। कहीं भी विचार सौंदर्य को दबाता नहीं, और न ही सौंदर्य विचार को हल्का करता है। भाषा, शिल्प और दृष्टि—तीनों एक-दूसरे के पूरक हैं। कुंवेपु का लेखन न तो शुष्क बौद्धिकता में फँसता है, न भावुकता में बहता है।

आज के समय में ‘शूद्र तपस्वी’ हमें सामाजिक न्याय पर नए सिरे से सोचने को बाध्य करती है, और ‘रामायण दर्शनम’ हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को बिना भय के प्रश्नांकित करने का साहस देती है। दोनों कृतियाँ मिलकर यह सिद्ध करती हैं कि कुंवेपु परंपरा के भीतर रहकर भी क्रांतिकारी हो सकते हैं।

अंततः कहा जा सकता है कि ‘शूद्र तपस्वी’ और ‘रामायण दर्शनम’ कुंवेपु की साहित्यिक साधना के दो शिखर हैं। एक धरती की पीड़ा से जन्म लेता है, दूसरा आकाश की ओर दृष्टि करता है; पर दोनों की जड़ें मनुष्य में ही हैं। इन रचनाओं को पढ़ना केवल साहित्यिक अनुभव नहीं, बल्कि नैतिक जागरण की प्रक्रिया है। कुंवेपु यहाँ लेखक नहीं, सहयात्री बन जाते हैं—जो पाठक को प्रश्नों के कठिन मार्ग पर अकेला नहीं छोड़ते बल्कि मौन उपस्थिति के साथ चलते रहते हैं।

।। पाँच।।

कुंवेपु के साहित्य और जीवन को एक साथ रखकर देखने पर यह स्पष्ट होता है कि वे किसी एक विधा, एक विचार या एक काल के लेखक नहीं थे। वे उस दुर्लभ परंपरा के रचनाकार थे, जहाँ जीवन स्वयं साहित्य का विस्तार बन जाता है और साहित्य जीवन की गहनतम व्याख्या। उनके यहाँ रचना और आचरण के बीच कोई फाँक नहीं दिखाई देती। जो वे कहते हैं, वही वे जीते हैं; और जो वे जीते हैं, वही उनके शब्दों में रूपांतरित हो जाता है। इसीलिए कुंवेपु को पढ़ना केवल साहित्यिक अनुभव नहीं, बल्कि आत्मिक मुठभेड़ है।

आज के समय में, जब साहित्य अक्सर या तो वैचारिक घोषणाओं में बदल जाता है या बाज़ार की भाषा बोलने लगता है, कुंवेपु की उपस्थिति एक मौन प्रतिरोध की तरह महसूस होती है। वे न तो शोर करते हैं, न ही त्वरित समाधान देते हैं। उनका साहित्य हमें ठहरने के लिए बाध्य करता है। वह हमें अपनी ही चेतना के भीतर उतरने का अवसर देता है। यही ठहराव, यही आत्मसंवाद, आज सबसे अधिक अनुपस्थित है—और इसी कारण कुंवेपु सबसे अधिक प्रासंगिक।

कुंवेपु का मानवतावाद किसी आदर्शवादी नारे की तरह नहीं आता। वह संघर्षों, द्वंद्वों और असफलताओं के बीच से निकलकर आकार लेता है। उनके ‘विश्वमानव’ की कल्पना किसी काल्पनिक मनुष्य की नहीं है बल्कि उस मनुष्य की है जो अपने सीमित स्वार्थों से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। यह कोशिश ही उनके साहित्य का नैतिक केंद्र है। वे मनुष्य को देवता नहीं बनाते, न ही उसे अपराधी ठहराते हैं। वे उसे उसकी पूरी जटिलता के साथ स्वीकार करते हैं।

उनकी भाषा और शिल्प भी इसी स्वीकार्यता से जन्म लेते हैं। कुंवेपु की भाषा न तो सजावटी है, न ही जानबूझकर कठिन। उसमें एक स्वाभाविक गरिमा है। वह पाठक पर अपना प्रभाव थोपती नहीं बल्कि उसे भीतर से अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करती है। यही कारण है कि उनकी रचनाएँ बार-बार पढ़े जाने पर भी थकाती नहीं हैं। हर पाठ एक नया अर्थ खोलता है, क्योंकि पाठक स्वयं बदल चुका होता है।

कुंवेपु के काव्य में जो विराटता है, वह बाहरी विस्तार की नहीं, भीतरी गहराई की है। प्रकृति, मनुष्य और समय—तीनों उनके यहाँ अलग-अलग नहीं बल्कि एक-दूसरे में गुंथे हुए हैं। वे प्रकृति को पृष्ठभूमि की तरह नहीं बरतते, बल्कि उसे चेतन उपस्थिति के रूप में देखते हैं। यह दृष्टि आज के पर्यावरण-संकटग्रस्त समय में और भी अर्थपूर्ण हो उठती है। कुंवेपु हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध उपभोग का नहीं, सहभागिता का है।

उनकी आलोचनात्मक दृष्टि भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है। वे न तो परंपरा के अंध-समर्थक हैं, न आधुनिकता के अंध-आलोचक। वे दोनों के बीच संवाद स्थापित करते हैं। यह संवाद किसी समझौते से नहीं, विवेक से जन्म लेता है। इसी कारण उनका साहित्य न तो अतीत में अटका रहता है, न भविष्य के भ्रम में खो जाता है। वह वर्तमान को उसकी पूरी जटिलता के साथ समझने का प्रयास करता है।

कुंवेपु के जीवन-संस्मरणों में बार-बार जो बात उभरकर आती है, वह है उनकी विनम्रता। यह विनम्रता किसी आत्महीनता का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मबोध की परिपक्व अवस्था है। वे जानते थे कि ज्ञान जितना गहरा होता है, उतना ही मौन हो जाता है। यही मौन उनके व्यक्तित्व का सबसे प्रभावशाली पक्ष है। यह मौन किसी निष्क्रियता का नहीं, बल्कि गहन सक्रियता का संकेत है।

आज जब साहित्यिक पहचान पुरस्कारों, पदों और मंचों से तय होने लगी है, तब कुंवेपु का जीवन हमें एक वैकल्पिक मूल्य-प्रणाली की याद दिलाता है। उनके लिए साहित्य आत्मप्रचार का साधन नहीं था। वह आत्मविस्तार का माध्यम था। यही कारण है कि उनका साहित्य किसी तात्कालिक प्रभाव के लिए नहीं लिखा गया। वह समय के साथ संवाद करता है, समय से आगे निकलने की आकांक्षा नहीं रखता।

कुंवेपु को स्मरण करना केवल एक साहित्यकार को श्रद्धांजलि देना नहीं है। यह अपने समय की आलोचना भी है। यह पूछना है कि क्या आज का लेखक अपने शब्दों के प्रति उतना ही उत्तरदायी है, जितना कुंवेपु थे। क्या आज का साहित्य मनुष्य को भीतर से बदलने का साहस रखता है या केवल उसे सूचना और मनोरंजन प्रदान करने तक सीमित रह गया है ?

कुंवेपु का साहित्य हमें यह सिखाने नहीं आता कि हमें क्या सोचना चाहिए। वह हमें यह महसूस कराता है कि सोचने की प्रक्रिया कितनी आवश्यक है। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। वह पाठक को स्वतंत्र करता है—विचार में, संवेदना में और नैतिक चयन में। इस स्वतंत्रता का मूल्य आज पहले से कहीं अधिक है।

उनका साहित्य किसी निष्कर्ष पर पहुँचकर समाप्त नहीं होता। वह पाठक के भीतर जारी रहता है। यही कारण है कि कुंवेपु को पढ़ना एक बार की क्रिया नहीं, एक सतत प्रक्रिया है। हर बार पढ़ने पर वे कुछ नया खोलते हैं—हमारे भीतर भी, और हमारे समय में भी।

कुंवेपु का साहित्य किसी अंतिम बिंदु पर नहीं ठहरता। वह एक खुला पाठ है, एक खुली चेतना। वे आज भी हमारे बीच इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि उन्होंने साहित्य को सुविधा नहीं, उत्तरदायित्व माना। उनके शब्द आज भी हमें असहज करते हैं, सवालों के सामने खड़ा करते हैं और भीतर से ईमानदार बनने के लिए विवश करते हैं। यही कुंवेपु की स्थायी उपस्थिति है—न स्मारकों में, न आयोजनों में बल्कि उस मौन में जहाँ मनुष्य अपने आप से सच बोलने का साहस करता है।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.