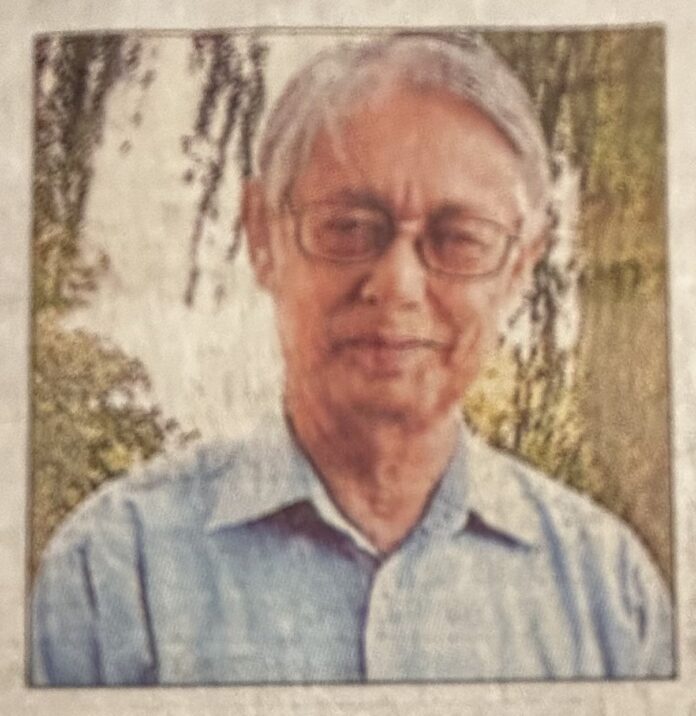

दिल्ली विश्वविद्यालय के गलियारों में एक समय ऐसा भी था जब समाजशास्त्र सिर्फ़ अनुशासन नहीं, संयमित विवेक की तरह पढ़ाया जाता था। प्रो. आंद्रे बेतेय उसी विवेक की उपस्थिति थे—न ऊँची आवाज़, न वैचारिक उत्तेजना, न क्रांतिकारी मुद्रा; बल्कि ठहरे हुए शब्द, सधी हुई दृष्टि और समाज को देखने की ऐसी आदत, जिसमें जल्दबाज़ी नहीं थी। वे उन समाजशास्त्रियों में थे जिनके लिए समाज कोई नारा नहीं, बल्कि एक जटिल नैतिक संरचना था—धीरे-धीरे खुलती हुई, विरोधों के साथ सह-अस्तित्व में रहती हुई।

आंद्रे बेतेय की सोच का मूल गुण था—संयम। भारतीय समाज को वे न तो केवल असमानता का अखाड़ा मानते थे, न ही परंपरा की शरणस्थली। जाति, वर्ग और सत्ता—इन तीनों के बीच वे एक ऐसी बौद्धिक दूरी बनाए रखते थे, जिससे विश्लेषण भावुक नहीं, बल्कि स्पष्ट होता था। उनके यहाँ समाजशास्त्र किसी पक्षधरता का विस्तार नहीं, बल्कि तथ्यों के साथ रहने की नैतिक क्षमता थी। वे मानते थे कि असमानता एक तथ्य है, लेकिन हर तथ्य को नारे में बदल देना बौद्धिक ईमानदारी नहीं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में उनका अध्यापन किसी चमत्कार की तरह नहीं था। न वे छात्रों को मोहित करते थे, न आंदोलित। वे उन्हें सोचने की आदत सिखाते थे—धीरे, सावधानी से, अपने ही पूर्वग्रहों को शक की निगाह से देखते हुए। उनके व्याख्यानों में अकसर एक प्रकार की शांति होती थी—जैसे समाज को समझने के लिए पहले अपने भीतर के शोर को शांत करना ज़रूरी हो। यही शांति उन्हें भीड़ से अलग करती थी। वे विचारधाराओं के शोर में अपनी आवाज़ ऊँची नहीं करते थे; वे जानते थे कि गंभीर बातों को ऊँची आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती।

आंद्रे बेतेय के लेखन में भारतीय समाज की एक ऐसी तस्वीर मिलती है, जो न तो रोमांटिक है, न निराशावादी। वे जाति को एक ऐतिहासिक-सामाजिक संरचना की तरह देखते हैं—जिसमें गतिशीलता भी है, जड़ता भी। उनके लिए आधुनिकता कोई एकरेखीय यात्रा नहीं, बल्कि कई स्तरों पर घटित होने वाली प्रक्रिया है। इसलिए वे पश्चिमी आधुनिकता की नकल से भी सावधान करते हैं और भारतीय परंपरा के महिमामंडन से भी। उनके यहाँ आधुनिकता एक नैतिक प्रश्न बन जाती है—कि समानता, स्वतंत्रता और योग्यता जैसे मूल्य समाज में कैसे और किन शर्तों पर प्रवेश करते हैं।

एक समाजशास्त्री के रूप में वे सत्ता से टकराने के बजाय सत्ता को समझने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि उनका लेखन उग्र नहीं, पर गहरा है। वे जानते थे कि समाज को बदलने से पहले उसे ठीक-ठीक समझना ज़रूरी है। उनकी दृष्टि में सामाजिक सुधार का रास्ता भावनात्मक उत्तेजना से नहीं, बल्कि संस्थाओं की नैतिक पुनर्रचना से होकर जाता है। यह दृष्टि आज के समय में असुविधाजनक लग सकती है, क्योंकि यह तत्काल समाधान नहीं देती, लेकिन यही इसकी बौद्धिक ईमानदारी है।

आंद्रे बेतेय का महत्व इस बात में भी है कि वे भारतीय समाजशास्त्र को अंतरराष्ट्रीय संवाद में रखते हुए भी उसकी स्थानीय जटिलताओं को नहीं भूलते। वे भारत को किसी सिद्धांत का उदाहरण नहीं बनाते, बल्कि सिद्धांतों को भारत की कसौटी पर परखते हैं। यही वजह है कि उनका समाजशास्त्र नकल नहीं, संवाद है—भारतीय यथार्थ और वैश्विक विचारों के बीच।

आज, जब विश्वविद्यालयों में विचार अक्सर पहचान की राजनीति या तात्कालिक प्रतिरोध में सिमटते जा रहे हैं, आंद्रे बेतेइले की बौद्धिक मुद्रा एक तरह की याद दिलाती है—कि सोच का भी एक शिष्टाचार होता है। असहमति भी गरिमा के साथ की जा सकती है। समाज को समझना भी एक नैतिक कर्म हो सकता है। वे हमें यह नहीं बताते कि क्या सोचना है, बल्कि यह सिखाते हैं कि कैसे सोचना है—और शायद यही किसी भी बड़े चिंतक की सबसे स्थायी विरासत होती है।

उनकी उपस्थिति का एक और पक्ष था—बौद्धिक शालीनता। आंद्रे बेतेय उस पीढ़ी के चिंतक थे जिनके लिए असहमति भी एक संस्कार थी। वे बहस को युद्ध नहीं बनाते थे। उनके लेखों और वक्तव्यों में कहीं भी प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाने की आकांक्षा नहीं दिखती। वे तर्क रखते थे, निष्कर्ष नहीं थोपते थे। शायद यही कारण है कि उन्हें पढ़ते हुए पाठक पर कोई वैचारिक दबाव नहीं पड़ता—बल्कि एक प्रकार की आत्म-संवाद की स्थिति बनती है।

भारतीय समाज के संदर्भ में उनकी सबसे बड़ी चिंता थी—योग्यता और समानता के बीच का तनाव। वे मानते थे कि आधुनिक लोकतंत्र केवल अधिकारों से नहीं चलता, उसे योग्यताओं और संस्थागत भरोसे की भी ज़रूरत होती है। आरक्षण, अवसर, प्रतिनिधित्व—इन प्रश्नों पर उनकी दृष्टि न तो सरल समर्थन की थी, न सरल विरोध की। वे सवाल पूछते थे कि क्या हम असमानताओं को कम करने के नाम पर नई असमानताएँ तो नहीं रच रहे? यह सवाल उन्हें लोकप्रिय नहीं बनाता, लेकिन गंभीर बनाता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में रहते हुए भी वे विश्वविद्यालय-राजनीति के शोर से लगभग अप्रभावित रहे। वे जानते थे कि अकादमिक संस्थाएँ भी समाज की तरह ही शक्ति-संरचनाओं से घिरी होती हैं। फिर भी उन्होंने विश्वविद्यालय को विचार का स्थान बनाए रखने की कोशिश की—जहाँ अध्ययन, अध्यापन और आलोचना एक-दूसरे से अलग न हों। उनके लिए विश्वविद्यालय कोई वैचारिक मोर्चा नहीं, बल्कि नैतिक अभ्यास की जगह था।

उनका समाजशास्त्र हमें यह भी याद दिलाता है कि हर सामाजिक प्रश्न का समाधान त्वरित नहीं होता। कुछ समस्याएँ समय माँगती हैं, धैर्य माँगती हैं, और सबसे ज़्यादा—बौद्धिक ईमानदारी माँगती हैं। आंद्रे बेतेय का लेखन इसी धैर्य का लेखन है। उसमें क्रांति की हड़बड़ी नहीं, सुधार की समझ है। उसमें क्रोध नहीं, विवेक है।

आज के समय में, जब समाजशास्त्र भी कई बार राजनीतिक घोषणाओं में सिमट जाता है, बेतेइले की दृष्टि एक प्रकार की दूरी सिखाती है—वह दूरी जो संवेदनहीनता नहीं, बल्कि स्पष्टता की शर्त है। वे यह मानते थे कि समाज को बदलने की इच्छा तभी सार्थक है जब समाज को समझने की ईमानदार कोशिश पहले की जाए।

इस अर्थ में, आंद्रे बेतेइले केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री नहीं थे; वे एक ऐसी परंपरा के प्रतिनिधि थे, जिसमें विचार शोर नहीं करता, बल्कि समय के साथ ठहरकर बोलता है। उनका चिंतन हमें उत्तेजित नहीं करता, लेकिन हमें असहज करता है—और शायद यही असहजता किसी भी गंभीर विचार का पहला और आवश्यक प्रभाव होती है।

उनकी यह असहजता दरअसल हमें अपने ही निष्कर्षों के प्रति संदेह करना सिखाती है। आंद्रे बेतेय के यहाँ समाज को देखने का अर्थ किसी अंतिम सत्य तक पहुँचना नहीं, बल्कि उस रास्ते पर बने रहना है जहाँ प्रश्न लगातार स्वयं को संशोधित करते रहते हैं। वे समाज को स्थिर संरचना नहीं मानते; वे उसे ऐसी प्रक्रिया की तरह देखते हैं जिसमें नैतिकता, इतिहास और संस्थाएँ एक-दूसरे में उलझी रहती हैं। इसीलिए उनके विश्लेषण में कोई अंतिम घोषणा नहीं, केवल लगातार सोचते रहने का आग्रह मिलता है।

उनके चिंतन का एक सूक्ष्म पक्ष यह है कि वे पीड़ा को आंकड़ों में नहीं बदलते। वे जानते थे कि समाजशास्त्र का काम केवल मापन नहीं, बल्कि संवेदना की रक्षा भी है। पर यह संवेदना भावुकता नहीं बनती। वे करुणा और विवेक के बीच एक सधी हुई दूरी बनाए रखते हैं—जैसे कहना चाहते हों कि सहानुभूति तभी टिकाऊ होती है जब वह समझ से जुड़ी हो।

आंद्रे बेतेय के लिए परंपरा कोई बोझ नहीं थी, लेकिन वह शरणस्थली भी नहीं थी। वे परंपरा को एक जीवित विरासत की तरह देखते थे—जिसे समझा जा सकता है, बदला जा सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर छोड़ा भी जा सकता है। यही दृष्टि उन्हें न तो कट्टर आधुनिकतावादी बनाती है, न परंपरावादी। वे बीच की उस दुर्लभ जगह पर खड़े दिखाई देते हैं जहाँ विवेक किसी एक ध्रुव की तरफ़ झुकता नहीं।

उनका लेखन भाषा के स्तर पर भी यही संयम साधता है। शब्द न तो अलंकृत हैं, न रूखे। उनमें एक प्रकार की पारदर्शिता है—जैसे विचार स्वयं शब्दों को अनुशासित कर रहे हों। यह शैली आज के समय में लगभग विलुप्त-सी लगती है, जहाँ भाषा अक्सर विचार से आगे दौड़ने लगती है। बेतेइले के यहाँ भाषा विचार के पीछे चलती है, उसका प्रदर्शन नहीं करती।

वे यह भी मानते थे कि समाजशास्त्री का दायित्व केवल आलोचना करना नहीं, बल्कि संस्थागत नैतिकता की रक्षा करना भी है। राज्य, विश्वविद्यालय, न्यायपालिका, नौकरशाही—इन सबको वे समाज की अनिवार्य संरचनाएँ मानते थे, जिनकी कमज़ोरियों को पहचानना ज़रूरी है, पर उन्हें नष्ट कर देने की भाषा बोलना ख़तरनाक हो सकता है। उनकी चेतावनी आज के समय में और भी प्रासंगिक लगती है।

आंद्रे बेतेय का चिंतन किसी आंदोलन की तरह आगे नहीं बढ़ता; वह एक निरंतर अभ्यास की तरह हमारे साथ चलता है। वह हमें बार-बार रोकता है, पूछता है—क्या तुमने तथ्य देखे? क्या तुमने अपने पूर्वग्रह जाँचे? क्या तुम्हारा निष्कर्ष तुम्हारी बेचैनी से पैदा हुआ है या समझ से? यही प्रश्न उनकी सबसे बड़ी विरासत हैं—ऐसी विरासत जो शोर नहीं मचाती, लेकिन सोच को चैन से नहीं बैठने देती।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.