— संजय गौतम —

बीसवीं शताब्दी के शुरू तक मनुष्य समाज को बेहतर बनाने के जो शासनिक और वैचारिक आधार मिले थे, वे शताब्दी के अंत तक ही छीजने लगे थे और इक्कीसवीं सदी तो विचारहीनता के दौर में हिचकोले खा रही है। लग रहा है कि दुनिया फिर से आधुनिक तकनीकी, प्रौद्योगिकीय सुविधाओं के साथ मानसिक स्तर पर मध्यकालीन ॲंधेरे की ओर बढ़ रही थी। सोवियत संघ के बिखराव के साथ ही साम्यवादी व्यवस्था ने पूँजीवाद के सामने समर्पण कर दिया। पूँजीवाद ने जिस लोकतंत्र के तहत स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आश्वासन दिया था, वह चुनावी लोकतंत्र के बावजूद गायब होता जा रहा है। पूरी दुनिया में पूॅंजी द्वारा प्रौद्योगिकी की आधुनिकता के साथ वैचारिक कट्टरपन का मेल कर नंगा नाच किया जा रहा है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ भी आधुनिक पूँजी ने कट्टरता के साथ तालमेल बिठाकर ‘लोकतांत्रिक’ तरीके से समाज को मध्यकालीन ॲंधेरे में ढकेलने में सफलता हासिल की है। इसके रथ के आगे न साम्यवादी विचार टिक रहा है, न लोकतांत्रिक समाजवादी टिक रहे हैं, न मध्यमार्गी टिक रहे हैं, न अस्मितावादी विमर्श टिक रहा है। कट्टरता के साथ पूँजी की जुगलबंदी चुनाव दर चुनाव अपने प्रतिपक्षियों को कमजोर करती जा रही है। चुनावी लोकतंत्र है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य नहीं हैं। लोकतांत्रिक तरीके से फासीवादी प्रवृत्ति देश समाज को अपनी बांहों में कसती जा रही है।

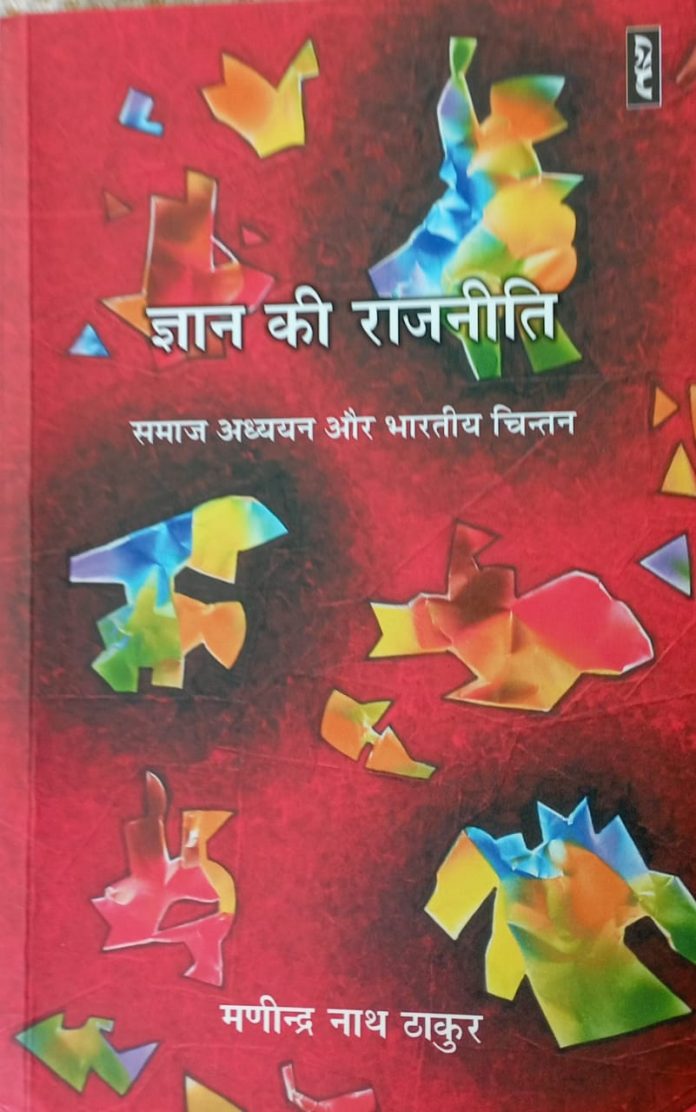

ऐसी परिस्थिति में मणीन्द्र नाथ ठाकुर की किताब ज्ञान की राजनीति में उन वैचारिक प्रणालियों पर विचार किया गया है, जो हमारे देश में चलती रही हैं, लेकिन जिनका नाता आज जनसामान्य से टूट गया है या कहें कभी ठीक से बन ही नहीं पाया। समाजशात्रीय अनुशासन के साथ लिखी गयी यह किताब आज हर बुद्धिजीवी के लिए कुछ प्रस्ताव करती है। प्रमुख प्रस्ताव यह है कि हम अपनी विचार प्रणालियों के बारे में फिर से सोचना शुरू करें कि आखिर हमारी वैचारिकता में क्या कमी रही है।

श्री ठाकुर भूमिका में लिखते हैं- ‘यह पुस्तक एक तरह से बहुआयामी संवाद के लिए आग्रह है। दर्शनों के बीच संवाद, दार्शनिकों और आम लोगों के बीच संवाद, लोक परंपरा और शास्त्रीय परंपरा के बीच संवाद, पश्चिम और पूरब के बीच संवाद, संस्कृतियों के बीच संवाद, अलग-अलग धर्मों के बीच संवाद और बुद्धिजीवियों और आम जन के बीच संवाद के लिए आग्रह है। शोध प्रविधि के साथ लिखी गयी इस किताब के अध्यायों के शीर्षक देखना भी जरूरी है–भारतीय दर्शन से संवाद, मनुष्य के स्वभाव की अवधारणा और समाज अध्ययन, समाज अध्ययन के स्वरूप पर भारतीय बहस, संक्रमण काल में चिंतन के लिए सृजन-संवाद, भारतीय जनतंत्र पर पुन: चिंतन, धर्म की मुक्तिकामी परंपरा की खोज, उपसंहार एवं संदर्भ।

किताब के मूल में इस बात को रेखांकित करना है कि समाज अध्ययन में भारतीय दर्शन से संवाद नहीं किया गया है। पश्चिमी विद्वानों ने भारतीय दर्शन को धर्म का हिस्सा मानकर उस पर विचार करना जरूरी नहीं समझा और भारतीय समाज अध्येताओं ने पश्चिम की विचार सरणि में ही भारतीय समाज पर भी लिखा। इसलिए वे भारत की समस्याओं को पकड़ने में चूक गए। लेखक ने इस बात को जगह-जगह रेखांकित किया है कि आजादी के बाद विश्वविद्यालयों ने चिंतन की उस धारा पर भी सम्यक विचार नहीं किया, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रवींद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, आंबेडकर के साथ चली थी। वे कहते हैं कि एक तरफ धर्म को पूरी तरह छोड़कर समाज अध्ययन किया गया, राज्य ने धर्म निरपेक्षता की घोषणा की लेकिन दूसरी तरफ समाज का मन पूर्व की भाँति धार्मिक बना रहा और अंत में वह दक्षिणपंथी कट्टरता में परिवर्तित हो रहा है। यह बात सिर्फ भारत में ही नहीं घटित हो रही है बल्कि दुनिया के अधिकांश हिस्से में घटित हो रही है। पूँजीवाद ने धार्मिक कट्टरता के साथ गठजोड़ कर लिया है और उसका रथ निर्बाध रूप से चल रहा है।

लेखक ने यह माना है कि भारत की दर्शन परंपरा पूरी तरह धर्म का हिस्सा नहीं है। इस पर विचार होना चाहिए और कोई भी व्यवस्था बनाते समय इससे संवाद होना चाहिए। इससे संवाद किए बगैर न हम विश्व को भारत की देन के बारे में विचार कर सकते हैं, न भारतीय समाज की वर्तमान व्यवस्था को सही पटरी पर ला सकते हैं। उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में चार पुरुषार्थों- धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और छह विकारों–काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या का विस्तार से विश्लेषण किया है। चार पुरुषार्थों का समाज प्रचलित अर्थ से अलग व्यापक अर्थ की पड़ताल की है और माना है कि भारतीय परंपरा में इनका दार्शनिक महत्त्व है, इसलिए इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। मनुष्य के स्वभाव को समझने के लिए उसके बुनियादी विकारों को भी समझना जरूरी है, तभी हम एक संतुलित विचार सरणि बना सकते हैं। इसकी शुरुआत भी हुई है, हाल के दिनों में समाज अध्ययन के दर्शन पर विचार करनेवाले चिंतकों ने इसकी सीमाओं को समझना शुरू किया है और इसलिए अब पुरुषार्थ और विकार के इन भावों पर भी विचार शुरू किया है। ऐसा करना मुश्किल जरूर है, लेकिन आनेवाले समय में ज्ञान के अनुशासनों में संवाद कर नए तरह से समाज अध्ययन का विकास तो करना ही होगा।‘ (पृ.133)

लेखक ने भारतीय दर्शन परंपरा में साहित्य के महत्त्व को रेखांकित किया है। राजनीतिक शिक्षा के लिए ‘महाभारत’ ‘योगवाशिष्ठ’ और ‘पंचतंत्र’ को महत्त्वपूर्ण माना है। ‘पंचतंत्र’ हजार साल पहले अरब देशों में राजनीति के पाठ्यक्रम का हिस्सा हुआ करता था। ‘योगवाशिष्ठ‘ का अनुवाद मुगल शासकों ने कराया। दरअसल साहित्यिक ग्रंथ, जिनमें से कई को समाज धर्मग्रंथ के रूप में भी अपना लेता है, समाज की चेतना को गहराई से पकड़ते हैं और उन्हें प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए समाज अध्ययन में इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

इस किताब में तुलसीराम की आत्मकथा ‘मुर्दहिया’, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के उपन्यास ‘अनामदास का पोथा’ और जयशंकर प्रसाद के उपन्यास ‘कंकाल’ का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। लेखक ने बार-बार इस बात को लिखा है कि ‘मुर्दहिया’ जितने आयामों में दलित समाज की पीड़ा को एवं उसकी चिंतन प्रविधि को पकड़ता है, समाज अध्ययन वहां तक नहीं पहुँच पाता है। जिन प्रश्नों को ‘अनामदास का पोथा’ और ‘कंकाल’ में उठाया गया, वे प्रश्न समाज अध्येताओं से अछूते रह गए। यही नहीं भारतीयता का पोषक माने जानेवाले इन दोनों रचनाकारों की उपेक्षा भी कर दी गयी। उन्होंने माना है कि समाज अध्येताओं को साहित्य के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाकर समाज के मन एवं स्वभाव को ठीक से समझने में इनसे मदद लेनी चाहिए।

ज्ञान की राजनीति भी होती है और यह वर्चस्व कायम करने का माध्यम भी बनता है। इस बात को युंग की घटना से समझा जा सकता है, ‘प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग जब भारत आए तो यहां के दर्शन से बेहद प्रभावित हुए। खासकर सांख्य दर्शन में चेतना के सिद्धांत ने यह कहने के लिए बाध्य कर दिया कि भारत में चेतन और अवचेतन की समझ बहुत गहरी है। इस विषय पर उन्होंने कई लेख लिखे। उन लेखों का संग्रह अब ‘युंग इन इस्ट’ के नाम से प्रकाशित भी है। इन लेखों के बाद मनोविज्ञान के विद्वानों के बीच खलबली मच गयी और अंत में उनकी अन्तरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा उनसे कहा गया कि आप इन लेखों को वापस लें या फिर आपको इस संस्था से निकाल दिया जाएगा। भयभीत युंग ने इन लेखों के बारे में घोषणा की कि ये लेख किसी नयी सभ्यता से उनकी मुग्धता थी, जिसका कोई खास बौद्धिक आधार नहीं था। लेकिन अपने आखिरी कुछ वर्षों में युंग इस पर वापस लौटे।’

लेखक ने इस बात पर गौर किया है कि अभी तक भारत में जो समाज अध्ययन होते रहे हैं उनमें औपनिवेशिक मानसिकता प्रभावी रही है, उनकी चिंतन प्रणाली प्रभावी रही है। पश्चिम ने ‘भारतीय दर्शन’ को इसलिए नहीं पहचाना कि उसे धर्म का हिस्सा मान लिया। जबकि पश्चिम की धर्म की अवधारणा से भारतीय धर्म की अवधारणा अलग है। यहां का ‘धर्म’ पश्चिम के ‘रिलीजन’ का पर्याय नहीं हो सकता। कुछ भारतीय विद्वान पश्चिम के दर्शन के बरक्स भारतीय दर्शन की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए सामने आए, लेकिन इन लोगों ने पश्चिम के दर्शन के साथ संवाद नहीं स्थापित किया। इसके अलावा कुछ भारतीय विद्वान भारतीय धर्म दर्शन के गुहा गह्वर में चले गए और आधुनिकता से कोई संवाद नहीं बना सके। इसने समाज के एक हिस्से को अलग तरह का गौरव बोध दिया और कट्टरता का मार्ग प्रशस्त किया। जरूरत यह है कि विभिन्न भारतीय चिंतन प्रणालियों का सम्यक अध्ययन किया जाए और विश्व की विभिन्न चिंतन प्रणालियों के साथ उसका संवाद स्थापित किया जाए। साथ ही ज्ञान की राजनीति, विश्व की वर्चस्व प्रणाली को भी समझा जाए। आज भारत में विचार-प्रणालियों का खेमा अपने-अपने शिविर के प्रचार में लगा है, अस्मितावादी विचारों का जोर है, एक वर्ग में भारतीय परंपरा के प्रति तिरस्कार का भाव है तो दूसरे वर्ग में बिना समझे कट्टर गौरव का अहंकार। ऐसी स्थिति में संवाद निश्चित ही एक मुश्किल कार्य है।

लेखक ने इस किताब में धर्म की मुक्तिकामी परंपरा की खोज का प्रयास किया है। उसने माना है कि भारत में धर्म की आंतरिक आलोचना की परंपरा रही है, धर्म की अनदेखी न करके आंतरिक आलोचना की परंपरा को मजबूत करने की जरूरत है, जिस तरह गांधी, रवींद्रनाथ टैगोर और आंबेडकर ने किया था। इसे केवल सांप्रदायिकतावादियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, न ही उन लोगों के चिंतन के भरोसे जिन्होंने सांप्रदायिकता के आरोप से डर कर धर्म से संवाद खत्म किया और जनता से कट गए। यह कार्य कठिन है, लेकिन इसे करना जरूरी है।

लेखक भी इसकी संभावना ही जताता है- ‘भारतीय दर्शन और समाज अध्ययन के बीच एक संवाद की संभावना को खोजने का प्रयास किया है। भारतीय दर्शन एक विशाल वांग्मय है और इसमें कई धाराएं हैं, इसलिए यह कहना कि यह एक मुकम्मल प्रयास है, उचित नहीं होगा। लेकिन निश्चित रूप से यह उस दिशा में प्रयास तो माना ही जाना चाहिए। शायद आनेवाले समय में भारतीय दर्शन और समाज अध्ययन के विद्वानों के बीच और गहन संवाद संभव हो सकेगा।‘ (पृ.329)

आज भारतीय समाज में चिंतन और विचार की जैसी स्थिति है, डर है कि इस किताब को भी दक्षिणपंथी खाते में डालने का सतही प्रयास हो सकता है। लेखक ने इस जोखिम को जानते हुए भी विश्लेषण का गहरा प्रयास किया है। इस किताब के बहाने से स्वस्थ संवाद की प्रक्रिया शुरू हो सके तो लेखकीय श्रम की सार्थकता बढ़ जाएगी।

किताब – ज्ञान की राजनीति

लेखक – मणीन्द्र नाथ ठाकुर

मूल्य- 350.00/-

प्रकाशन- सेतु प्रकाशन प्रा.लि., सी -21 सेक्ट 65, नोएडा-201301

ईमेल – [email protected]

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.