— प्रयाग शुक्ल —

अशोक सेकसरिया (16 अगस्त, 1932 – 29 नवंबर, 2014) की कहानियाँ गुणेन्द्र सिंह कम्पानी के नाम से सबसे पहले ‘कृति’ पत्रिका में प्रकाशित हुई थीं – 1960 के आसपास। इन कहानियों के प्रकाशित होते ही साहित्य जगत की दिलचस्पी उनकी कहानियों में बहुत बढ़ गयी थी, और यह जानने में भी कि आखिरकार गुणेन्द्र सिंह कम्पानी हैं कौन, और कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। इस छद्म नाम का भेद खुलना ही था, वह खुला और साहित्य जगत ने – विशेष रूप से दिल्ली के साहित्य जगत ने – कुछ चौंक कर यह पहचाना कि कम्पानी कोई और नहीं, ‘अपने’ अशोक सेकसरिया हैं, जो कोलकाता से आकर ‘दैनिक हिंदुस्तान’ में काम कर रहे हैं। सुप्रसिद्ध गांधीवादी, समाजसेवी और लड़कियों की शिक्षा के उन्नायक सीताराम सेकसरिया के पुत्र हैं।

इन कहानियों के छपने से पहले अशोक सेकसरिया दिल्ली के कला-साहित्य जगत के प्रिय हो उठे थे – एक अनोखे साहित्य-प्रेमी और सुधी पाठक के रूप में। सब उन्हें इसी रूप में अधिक जानते थे और उनकी अध्ययनप्रियता, किताबों और लेखकों के प्रति उनके प्रेम के कारण वह सबके आत्मीय बन जाते थे। स्वयं ‘कृति’ ने बहुत कम समय में, साहित्य-जगत में अपनी प्रतिष्ठा बना ली थी, उसके संपादक श्रीनरेश मेहता और श्रीकान्त वर्मा थे। धीरे-धीरे एक ‘कृतिमण्डल’ भी बन गया था, अनौपचारिक रूप से, जिसमें रामकुमार, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, शमशेर जी, निर्मल वर्मा जैसे रचनाकार शामिल थे और तब ‘युवा’ विनोद कुमार शुक्ल, प्रबोध कुमार, कमलेश, अशोक वाजपेयी, जितेंद्र कुमार, रामनारायण शुक्ल, प्रयाग शुक्ल प्रायः नियमित रूप से उसमें लिख रहे थे। इनकी कुछ ‘पहचान’ भी बनने लगी थी। पर, ‘गुणेन्द्र सिंह कंपानी’, जिनकी हर कहानी लोगों को चकित कर रही थी, वे कौन थे?वह विस्मय अशोक सेकसरिया के नाम के सामने आते ही टूटा जरूर, पर, जब उनकी कहानियाँ उनके असली नाम से ही प्रकाशित होने लगीं, तो उस विस्मय ने एक नये विस्मय का रूप ले लिया – यही कि ‘यह प्रतिभा अब तक कहाँ और कैसे छिपी हुई थी?’ सोबती जी (कृष्णा सोबती) की पुस्तक ‘हम हशमत’-2 में ‘एक शाम पुरानी’ शीर्षक में जो संस्मरणात्मक लेख मुझ पर संकलित है, उसमें इस विस्मय को बड़े दिलचस्प ढंग से रखा गया है।

बहरहाल, जब अशोक सेकसरिया की कहानियाँ कुछ वर्षों तक ‘कल्पना’, ‘सारिका’, ‘कहानी’ जैसी पत्रिकाओं में चर्चित होकर सबके सामने आती रहीं तो वह साहित्य-जगत के प्रिय होने के साथ, पाठकों के भी प्रिय हो उठे, और जब ‘प्रिय पाठक’ नाम से ‘कहानी’ में उनकी कहानी प्रकाशित हुई – पाठकों को आत्मीय ढंग से संबोधित करते हुए – तो कई पाठकों को लगा मानो वह स्वयं ‘उन्हें’ ही संबोधित करके लिखी गयी है। वह ‘नई कहानी’, ‘नई कविता’का दौर था और इन आंदोलनों के चर्चित नामों के कारण, अशोक सेकसरिया का नाम उस तरह ‘सुनाई’ नहीं पड़ सका था जैसा कि सुनाई पड़ना चाहिए था, पर उनका अपना पाठक समाज था, और कई प्रतिष्ठित रचनाकारों के लिए भी वह एक विशिष्ट रचनाकार ‘बन’ चुके थे – इन रचनाकारों में कृष्णा सोबती, रामकुमार, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश आदि के नाम सहज ही लिये जा सकते हैं।

पर अशोक जी ने क्रमशः कहानियाँ लिखना बंद-सा कर दिया। और साठ का दशक बीतते-न-बीतते वह पत्रकारिता की ओर कुछ इस तरह मुड़े कि उनकी एक नयी पहचान, सामाजिक-राजनीतिक विषयों पर लिखने वाले पत्रकार लेखक के रूप में बनने लगी और फिर इसी रूप मे बनती चली गयी। ‘दैनिक हिंदुस्तान’ की नौकरी छोड़कर वह बरस-दो-बरस के लिए कोलकाता चले गये थे, दिल्ली लौटे राममनोहर लोहिया के ‘जन’ मासिक में सहायक संपादक होकर। संपादक थे ओमप्रकाश दीपक। इन्हीं दिनों उनका घनिष्ठ परिचय किशन पटनायक से भी हुआ। अशोक जी क्रमशः ‘दिनमान’, ‘रविवार’, ‘सामयिक वार्ता’ आदि पत्रों में विशेष रूप से लिखने लगे – इनमें प्रकाशित उनके वृत्तांत, लेख, टिप्पणियाँ, अत्यंत चर्चित भी हुए, इन्हीं में शामिल हैं ‘हिंदू होने की पीड़ा’ और ‘एशियाड’ पर उनके लेख। बीसियों की संख्या में लिखे गये इन सब लेखों/टिप्पणियों का पुस्तक-रूप में आना अभी बाकी है। पिछले दशकों में उनके लिखे कई संस्मरण भी प्रकाशित हुए हैं, इनमें रायकृष्ण दास, निर्मल वर्मा, बालकृष्ण गुप्त (लोहिया के सहयोगी), किशन पटनायक, सुनील आदि पर उनके लेख/संस्मरण भी ‘अद्भुत’ की कोटि में ही रखे जाएँगे।

अशोक जी की कहानियों का गद्य अत्यन्त आत्मीय, सुगठित, प्रांजल और ‘भाव भरा’ गद्य है। इनमें कुछ भी ‘बनावटी’, ‘सजाऊ’, प्रदर्शनप्रिय नहीं है। यह गद्य, शब्दों के सहारे हृदय से सीधे बहता हुआ चला आता मालूम पड़ता है। और जिस ‘हृदय’ से निकलता है, वह अत्यन्त संवेदनशील है, किसी भी तरह का छल-प्रपंच, बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ है, वह जीवन की ‘सुन्दरता’ की खोज में निकला है और सामाजिक-राजनीतिक कलुष को असहनीय पाता है। इस ‘हृदय’ के पास भाषा का अच्छा संस्कार है। अशोक जी का बचपन और कैशोर्य, अपने पिता के कारण, हिंदी के मूर्धन्य लेखकों की अन्तरंगता का स्पर्श भी पाता रहा था : मैथिलीशरण गुप्त, महादेवी वर्मा, रायकृष्णदास आदि कोलकाता आने पर प्रायः सीताराम सेकसरिया के साथ ही ठहरा करते थे। सेकसरिया जी को महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, सुभाषचंद्र बोस, जमनालाल बजाज का सान्निध्य भी सहज-सुलभ रहा था। उन्हीं के साथ अशोक (जी) ने वर्धा प्रवास भी किया था – कुछ दिनों तक। और स्वयं कोलकाता में बांग्ला के कई पुरानी पीढ़ी के रचनाकारों से भी सेकसरिया जी का संबंध रहा ही था।

अशोक जी दक्षिण कोलकाता के जिस इलाके में बड़े हुए थे, वह बांग्ला पाढ़ा (मुहल्ला) ही था। सो, बांग्ला से भी शुरू से ही उनका अच्छा परिचय रहा था। यह पृष्ठभूमि अपनी जगह थी – अपनी जगह रहनी ही थी – पर बड़े होकर, युवा दिनों की दहलीज पर पहुँचते ही अशोक सेकसरिया ने अपनी दुनिया बनानी शुरू की – अपने पिता की दुनिया से एक अलग दुनिया – इसमें कोलकाता के विभिन्न इलाकों में ‘भटकना’ शामिल था। कई अलग-अलग क्षेत्रों के व्यक्तियों के संपर्क में आना शामिल था, और शामिल था सिगरेट-शराब का सेवन भी। विदेशी साहित्य के प्रति एक विशेष आकर्षण भी उनमें ‘बढ़’ रहा था। और ‘आधुनिक बोध’ की जैसी बयार पचास-साठ के दशक के आरंभिक वर्षों में बहनी शुरू हुई थी, उसने अशोक सेकसरिया को भी भरपूर छुआ था। अपनी ‘मारवाड़ी’, पारंपरिक पृष्ठभूमि के प्रति उनमें एक विद्रोह भाव भी जागा था, जो पिता के जीवित रहते तक भी किसी-न-किसी रूप में बना रहा। पिता के न रहने के बाद वह फिर पिता की, और अपनी, आरंभिक पृष्ठभूमि की ओर लौटे, उनमें ‘गांधी तत्त्व’ प्रबल होता गया, और ‘आधुनिकता’ की कई आरोपित शर्तों से उनका जबरदस्त मोहभंग भी हुआ। पर उसकी बात बाद में। अभी तो मैं उनकी कहानियों के संदर्भ में, कुछ देर तक उन अशोक सेकसरिया के साथ चलना चाहता हूँ, जिन्हें पिता की दुनिया से अलग एक दुनिया की तलाश थी।

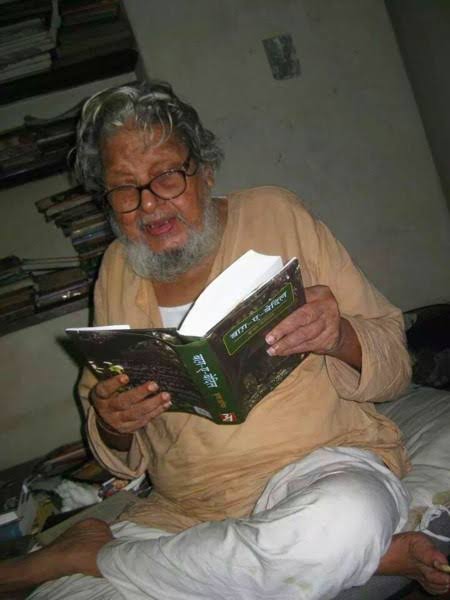

जब अशोक जी से मेरा परिचय 1955-56 में हुआ तो वह एक ऐसे युवक के रूप में मुझे मिले, जिसे ज्ञान की विभिन्न शाखाएँ अपनी ओर खींचती थीं। जो, घर से अधिक बाहर रमता था, जिसमें हर चीज के लिए गहरी उत्सुकता थी। जो कॉलेज का ‘ड्राप आउट’ था, और जिसे कई दिनों तक एक ही वेशभूषा में देखा जा सकता था। जो खूब पढ़ता था। फिल्में देखता था। और कॉलेज स्ट्रीट जाकर अपनी पुरानी पुस्तकें खँगालता था। खरीदता था। ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाता था। नेशनल लाइब्रेरी जाता था। जिसे हुगली किनारे जाकर वहाँ खड़े जहाजों को देखना अच्छा लगता था। जो कोलकाता मैदान में विक्टोरिया मेमोरियल के आसपास ‘निरुद्देश्य’ सैर करता था। और तब की अत्यधिक शांत सड़कें (जो अब खासी भीड़ भरी हो चुकी हैं) थियेटर रोड, हैरिंगटन स्ट्रीट आदि में टहलता था। और लॉयड्स बैंक के पीछे के दक्षिण भारतीय श्रीनिवास रेस्तराँ में जिसका ‘अड्डा’ जमता था, जो वहाँ बैठकर इडली-डोसा खाना पसंद करता था, कॉफी पीता था।

मैं तब एक बड़े संयुक्त परिवार का लड़का था, जिसे घर में ही एक ‘मेला’मिलता था, जो ‘बाहर’ के बारे में बहुत कम जानता था। परिचय के साल-दो साल बाद ही जब मैं 17-18 बरस का हुआ तो अशोक जी की दिनचर्या में शामिल हो गया। उनके कारण बहुत कुछ पढ़ने-जानने को मिलने लगा, यह सब भी कि कोलकाता के किस पार्क का इतिहास क्या है, एंग्लो इण्डियन्स के इलाके कौन-से हैं, कोलकाता का ‘चाइना टाउन’ किधर है, मुसलमानों की होटलों की चाय किस प्रकार ‘अलग’ होती है आदि। वे स्वयं शाकाहारी थे, पर हर तरह के खानपान की उनकी जानकारी विलक्षण थी जो आने वाले वर्षों में पता नहीं कितनी गुना और बढ़ती गयी थी। खेल में भी उनकी दिलचस्पी थी, बहुत गहरी। क्रिकेट में विशेष रूप से। हॉकी-फुटबॉल के खेल के नियमों से भी वह परिचित थे। उनकी कहानी ‘दुखवा कासे कहूँ मोर सजनी’ में इसे सहज ही लक्ष्य किया जा सकता है।

उन्हें ऐसी चीजें कम पसंद थीं जो सीधी-सपाट हों या जिन्हें इस तरह बताया-सुनाया जा रहा हो कि उनमें घटित होने वाली ‘प्रक्रिया’ का अता-पता न मिल रहा हो। वह केवल लेखन की रचना-प्रक्रिया की उलझनों-जटिलताओं-तनावों और अन्ततः उसकी ‘मिठास’ और ‘लय’ के ही कारण नहीं थे – वे तो इसमें भी गहरी दिलचस्पी रखते थे कि जीवन की किसी मामूली, सामान्य घटना की भी‘प्रक्रिया’ क्या थी, क्या है, क्या हो सकती थी! एक उधेड़-बुन उनके मन में हर चीज को लेकर बनी रहती थी – फिर वह चाहे उसे प्रकट कर रहे हों या नहीं!इस ‘उधेड़-बुन’ में नैतिक पक्ष की तलाश प्रबल रहती थी। ‘दुखवा कासे कहूँ मोर सजनी’ में यह उधेड़-बुन ही है, जो कहानी की गति-संगति और उसके मर्म से पाठक को घेरे ही रहती है। और तब भी घेरे रहती है, पाठ के बाद भी, जब वह किसी प्रसंग में उसकी फिर याद करता है।

उनकी कहानियों का मानो कोई ‘प्लॉट’ नहीं है। उनका आदि-अंत-मध्य या कोई ‘क्लाइमैक्स’ नहीं है, कहानी की रचना के रूढ़ अर्थों में। उनकी कहानियाँ तो उन क्षणों की साखी सरीखी ही हैं, जो किसी पात्र के जीवन के वे क्षण हैं जब वह किसी उलझन, उधेड़-बुन में हैं, या जब वह किसी घटना या प्रसंग की‘प्रक्रिया’ का आनन्द उठा रहा है, या दुखी हो रहा है, या किसी मोह-व्यामोह से घिरा हुआ है। अशोक सेकसरिया की हर कहानी का हर पात्र, अपने जीवन-प्रसंगों के साथ, ऐसे प्रसंगों को भी समेटे हुए है, जो सीधे-सीधे उसके जीवन से नहीं जुड़े हुए हैं, पर जो उसके किसी जीवन-प्रसंग के संदर्भ में, एक वृहत्तर यथार्थ को भी सामने ले आते हैं। व्यक्ति और समाज के संबंधों की ‘जाँच’ से भी आगे जाकर ‘व्यक्ति’ और ‘जीवन’ मात्र से उसके अटूट रिश्ते की बात उनकी कहानियों में सामने आती है।

अशोक सेकसरिया अपनी हर कहानी में अपने पात्रों के जरिये किसी-न-किसी जीवन-मर्म की तलाश में लगते हैं। उनके कुछ पात्र ऐसे भी हैं जो अपने को ऐन जीवन के बीच पाकर – कई कार्य-व्यापारों के बीच पाकर – उन कार्य-व्यापारों से अपने सचमुच के संबंध की ‘परख’ करते रहते हैं।

यह जो एक ऊहापोह, एक उलझन भरा ‘विराग’, उनकी कहानियों में है, वह उनकी कहानियों के प्रति हममें एक राग-अनुराग ही जगाता है तो इसीलिए कि ‘ऊहापोह’ और ‘विराग’ उनके यहाँ जीवन-प्रसंगों की ‘परख’ का जो उपक्रम कर रहे होते हैं, वह हमें लुभावना लगता है – हमारे औत्सुक्य को जागृत रखता है और पात्रों का अपने कार्य-व्यापारों के प्रति चाहे जो भी रुख हो (भले ही उनमें एक ‘अभिनय’ तक शामिल हो), हम उन कार्य-व्यापारों के प्रति एक संलग्नता का ही अनुभव करते हैं – एक पाठक के नाते। यह उनकी कथा-विधि का, शिल्प-विधि का एक अच्छा, बल्कि चमत्कारी पक्ष है।

जब ये कहानियाँ पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होना शुरू हुई थीं तो बहुतों ने इन्हें प्रशंसा भरी दृष्टि से तो देखा-सराहा था ही, इनके कुल प्रभाव के कारण;पर उन्हें ठीक ही अलग से यह भी प्रतीत हुआ था कि इनमें एक टटकापन है कि ये कहानियाँ अपनी तरह की हैं, और किन्हीं प्रचलित ‘स्वीकृत’, साँचों में ढली न होकर पृथक रंग-रूप की हैं। उन्हें यह भी प्रतीत हुआ था कि इनमें गद्य का एक शांत, स्निग्ध, मंथर प्रवाह है, कि यह प्रवाह निर्मल भी है – जिसके नीचे की हर चीज को देखा और मापा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम निर्मल समुद्री पानी के ऊपर से कोरल को देख लेते हैं।

अशोक सेकसरिया की जो दिलचस्पी आजीवन ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में रही, उसकी एक अंतरंग झलक इन कहानियों में भी देखने को मिल गयी थी – ये जिन स्थलों में घटित होती हैं, उनकी रेंज बड़ी है : इनमें महानगरों का जीवन है, पहाड़ी शहरों-कस्बों के साथ ही राजस्थान का एक छोटा शहर है, नार्थ ईस्ट के इलाके हैं, और इस ‘संदर्भ’ की खास बात यह है कि जिन घरों-सड़कों-गलियों-बाजारों से होकर वे गुजरती हैं, वहाँ दुनिया जहान की तमाम चीजों को लेकर बहुतेरी जिज्ञासाएँ, जानकारियाँ, प्रतीतियाँ आदि सहज ही चली आती हैं, और वे कभी ‘आरोपित’ नहीं लगतीं। इसका सीधा-सा अर्थ यही हुआ कि वे कलम की नोक से बाहर आने से पहले लेखक के मन में, उसके ज्ञान और जानकारी के भण्डार में, बड़े अंतरंग ढंग से विन्यस्त हो चुकी होती थीं।

अज्ञेय ने ‘आत्मनेपद’ के अपने एक वैयक्तिक निबंध ‘जीवन का रहस्य’ में एक जगह लिखा है :

“साहित्य-रचना में चयन भी है, संपुजन भी, सघनीकरण भी : क्योंकि सागर के विस्तार को एक आलोकवेष्टित बूँद के विकिरित आलोक के छोटे-से दायरे में दिखा सकना ही रचना का काम है, लेखक का वह गुण है जिसे ‘दृष्टि’ कहा जा सके।”

इस ‘कसौटी’ पर देखें तो अशोक सेकसरिया की कहानियों के छोटे-छोटे प्रसंग, जिस तरह ‘कथा’ के बीच अवतरित होते हैं, वे अपने आपमें तो कमाल के होते ही हैं, उनकी अवतारणा का ढंग भी अद्भुत होता है। प्रायः हर कहानी कई ‘अनुमानित’, ‘कल्पित’ चीजों तक को ‘सच’ (विश्वसनीयता) का आधार दे पाती है और हममें कई तरह की स्मृतियाँ और संवेग जगा पाती है तो इसलिए कि अशोक सेकसरिया चीजों को जिस दृष्टि से देखते थे, उनमें एक ‘इंटेंस’ भावना होती थी। और अँग्रेजी के ‘इंट्यूशन’ का इस्तेमाल करके यह भी कह सकते हैं कि उनमें चीजों को भाँप लेने की क्षमता भी गजब की थी।

साहित्य मात्र के प्रति उनका जीवित-जागृत भाव यही था कि उसके माध्यम से ही जीवन मात्र की कई परतों का, कई ‘रहस्यों’ का स्पर्श किया जा सकता है। कह सकते हैं कि समूचे जीवन को उन्होंने शब्दों की संगत में बिता दिया।

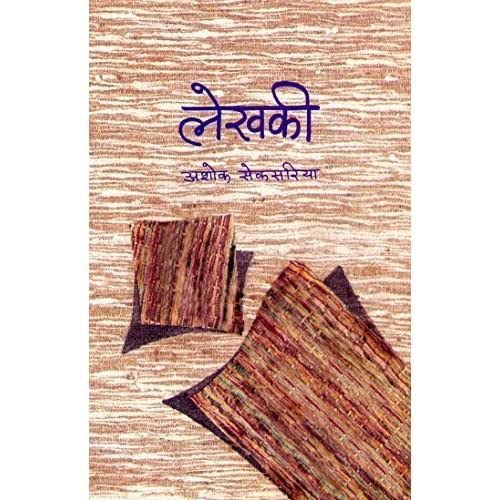

वह मित्रों से, एक उपन्यास लिखने की इच्छा का जिक्र अंत तक करते रहे, और एक उपन्यास की तो ‘कथावस्तु’ या उसकी आधारभूमि की चर्चा भी किया करते थे। उपन्यास लिखने की जो इच्छा ‘लेखकी’ के कथानक में है, वह इच्छा उनकी भी थी। ‘लेखकी’ कहानी उनकी उपन्यास-इच्छा को तो आगे नहीं बढ़ा सकी, पर, इस ‘इच्छा’ ने एक सशक्त कहानी को जन्म जरूर दिया।

कहते हैं कि हर लेखक का कोई-न-कोई ‘समानधर्मा’ या कुछ समानधर्मा होते ही हैं, जिनसे वह सीखता है या जिनकी ओर वह प्रशंसाभरी नजरों से देखता है। लेखक के रूप में अशोक सेकसरिया के रचनाकार की समानधर्मिता या निकटता चंद्रधर शर्मा ‘गुलेरी’, अज्ञेय और रामकुमार से लक्ष्य की जा सकती है। पर, इस समानधर्मिता के बावजूद ‘सहज कथन’ का और कथन में ‘विलंबित और द्रुत’ का जो तालमेल अशोक सेकसरिया ने बैठाया, उससे उनका एक विशिष्ट स्वर अलग से पहचाना जा सकता है।

लेखन-पत्रकारिता और अध्ययनप्रियता की दुनिया में कोई 60 वर्षों तक की सक्रियता के बावजूद अशोक सेकसरिया ने कुल पंद्रह-सोलह कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें से ‘लेखकी’ संग्रह में 13 संकलित हैं, और ‘प्रिय पाठक’ जैसी विलक्षण कहानी फिर भी इसमें जाने से रह गयी है। इस संग्रह के लिए कहानियाँ पत्रकार अरविंद मोहन ने जुटानी शुरू कीं, कुछ कुँवरनारायण जी और श्रीराम वर्मा से मिली थीं। भूमिका मैंने लिखी थी। अशोक जी को बिना बताये हुए यह संग्रह सन् 2000 में आया था। बड़ी सुरुचि के साथ वाग्देवी प्रकाशन, बीकानेर के दीपचंद सांखला ने इसे प्रकाशित किया। बहुतेरे लोग इसे हिंदी कथा-साहित्य की एक निधि उचित ही मानते हैं। इससे पहले उनकी दो कहानियाँ ‘सन् साठ के बाद की कहानियाँ’ शीर्षक पुस्तक (संपादक :विजय मोहन सिंह) में भी संकलित हुई थीं।

अशोक जी ने कहानियाँ भले कम लिखीं, पर, बहुतों को वह आजीवन लिखने के लिए प्रेरित करते रहे। और स्वयं भी एक लंबे अंतराल के बाद 1994 में उन्होंने फिर एक कहानी लिखी, जो गिरधर राठी के संपादन में ‘समकालीन भारतीय साहित्य’ में ‘राइजिंग टु द अकेश्जन’ शीर्षक से प्रकाशित हुई। यह ‘लेखकी’ में भी संकलित है। बच्चों के लिए भी उन्होंने एक अत्यंत मर्म भरी कहानी कुछ वर्षों पहले लिखी थी जो ‘चकमक’ पत्रिका में ‘एक था रामू’शीर्षक से प्रकाशित हुई है। निधन से कुछ अरसा पहले ही उन्होंने बच्चों को संबोधित एक और कहानी लिखी थी, जिसे अभी प्रकाशित होना है। उनकी आधी-अधूरी लिखी हुई चीजें भी कई हैं। ‘एक था रामू’ सड़क पर ही जीवन बिताने वाले एक कुत्ते को लेकर है, जिसमें एक व्यक्ति के ‘रामू’ से ‘लगाव’और ‘अलगाव’ की मर्मस्पर्शी कथा है। और उस कुत्ते की मौत के बाद भी उस व्यक्ति को दरवाजे पर जो ‘दस्तक’ ‘सुनाई’ देती है, वह एक मर्मान्तक पीड़ा की तरह पाठक के मन में भी देर तक गूँजती रहती है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी कहानियाँ, भविष्य में भी अपने लिए नये पाठक प्राप्त करेंगी और उऩकी कहानियों का मूल्यांकन भी कई रूपों में होगा – इस विश्वास का आधार यही है कि पुनर्पाठ में इन कहानियों में उनकी खरी मर्मवेधी दृष्टि और उनकी संवेदना-सिक्त पठनीयता कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती है।

(2015)

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.