— सूर्यनाथ सिंह –

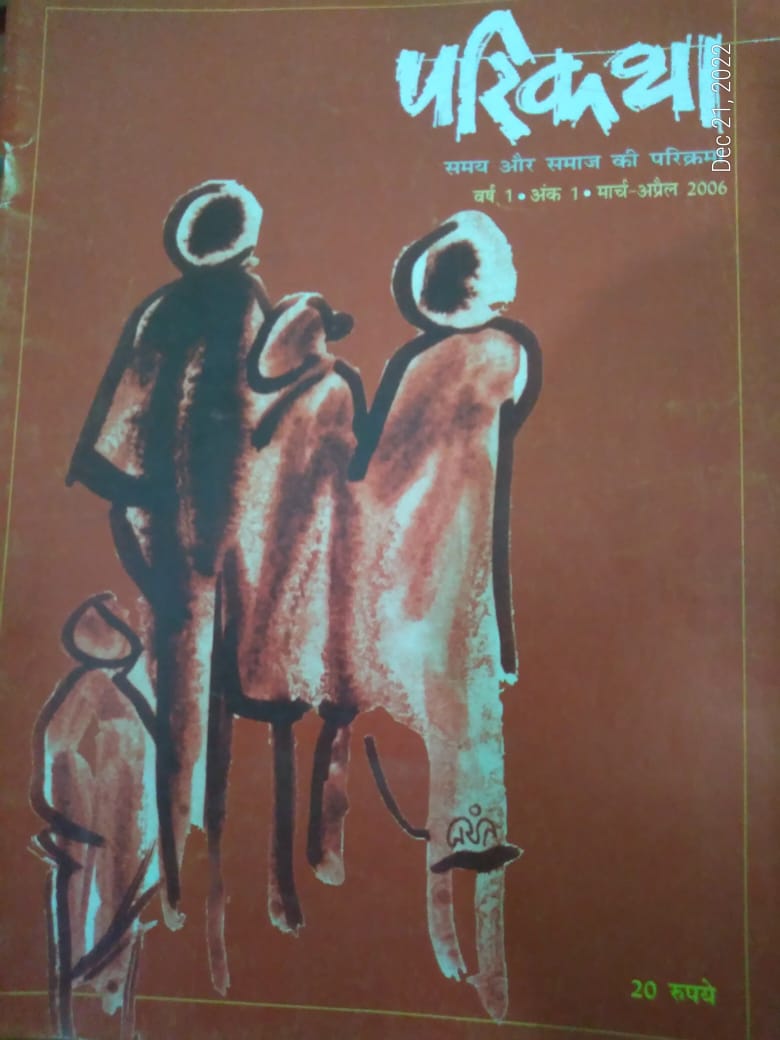

आजकल तो कोई सरकार सौ दिन चल जाए, तो जश्न मनता है। उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। आगे की उसकी दिशा समझी जाने लगती है। कोई जीवन के सौ साल पूरे कर ले तो निस्संदेह बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। जीवन को सौ साल के घटक में बांटकर देखने की परंपरा जो है। सौ की हमारे यहां बड़ी महिमा है। ऐसे में कोई ऐसी पत्रिका, जो निजी संसाधनों के बूते दो महीने के अंतराल पर निकलती हो, अपने सौ अंकों के पड़ाव पर पहुंच जाए, तो उल्लास का विषय होना ही चाहिए। उसका जश्न तो मनना ही चाहिए।

‘परिकथा’ ने अपने सौ अंकों का सफर तय कर लिया है। बिना नागा, संसाधनों के अभाव का रोना रोए बिना। पूरी गरिमा, पूरी ठसक और पूरे दमखम के साथ। यह इसलिए भी उल्लेखनीय उपलब्धि है कि हिंदी में पत्रिकाओं के शुरू होने और किन्हीं कारणों से असमय दम तोड़ देने का बड़ा निराशाजनक इतिहास है। पत्रिकाएं शुरू होती हैं, बड़ी धूम मचती है। उनसे स्वाभाविक ही बहुत सारी उम्मीदें जुड़ जाती हैं। लगता है कि वे हिंदी साहित्य में कुछ नया वैचारिक परिदृश्य रचेंगी। मगर बहुत दुख होता है उनका पतन और अवसान देखकर। ऐसे वातावरण में ‘परिकथा’ ने खुद को न सिर्फ सौ अंकों तक जिंदा रखा, बल्कि उन उम्मीदों पर खरी उतरती रही, जो आमतौर पर एक पत्रिका से की जाती हैं, तो इसे हिंदी का सौभाग्य माना जाना चाहिए।

पिछले दिनों परिकथा के सौवें अंक का लोकार्पण नयी दिल्ली में प्रेस क्लब के सभागार में हुआ। उसमें शहर के सभी नामचीन कथाकार और कथा आलोचक जुटे। चर्चा में लघु पत्रिकाओं की स्थिति और भविष्य पर बात केंद्रित हो गई। कुछ लोगों ने इसमें आर्थिक संकट पर चिंता जताते हुए समय की जरूरत और बदलती रुचियों को रेखांकित करते हुए पत्रिकाओं को प्रिंट के बजाय डिजिटल रूप में निकालने पर जोर दिया। हालांकि इस तरह की बहसें व्यावहारिकता से अधिक व्यक्तिगत अवधारणाओं पर केंद्रित होती हैं, इसलिए ऐसी चर्चाओं से कोई सर्वमान्य स्थापना नहीं बन पाती। मगर यह तथ्य तो सर्वस्वीकृत है कि हिंदी साहित्य की दशा-दिशा अब पूरी तरह लघु पत्रिकाओं पर निर्भर है। बरसों हो गए, साहित्य के उन्नयन को लेकर संस्थागत सरोकार और प्रयास खत्म हो गए। जो कुछ सरकारी और पूंजी संचालित पत्रिकाएं अभी जिंदा हैं, उनकी वैचारिक अपंगता जगजाहिर है। जिन कुछ सरकारों ने लघु पत्रिकाओं को आर्थिक मदद देने का उपक्रम शुरू किया था, वह भी अब बंद है। ऐसे वातावरण में लघु पत्रिकाएं अपने पूरे दमखम के साथ अगर वजूद में बनी हुई हैं, तो उसके पीछे बड़ा कारण उनके संपादकों की जिद, जुनून और जज्बा है।

परिकथा के संपादक शंकर तमाम जोखिमों को धता बताते हुए परिकथा निकाले आ रहे हैं, तो इसलिए कि उन्हें खासकर कथा साहित्य के प्रति गहरा लगाव और उसे दिशा देने, देते रहने की दीवानगी है। वे न सिर्फ स्वयं कथाकार हैं, बल्कि कहानी को वे अदम्य लालसा के साथ जीते हैं। कहानी को लेकर उनकी एक प्रखर दृष्टि है, कहानी की नब्ज पर सदा अंगुली रखे रहते हैं। यह न सिर्फ कहानियों के उनके चयन में दीखता है, बल्कि वे लगातार कहानी को लेकर जो चर्चा छेड़े रहते हैं उससे भी प्रकट होता है।

लोकार्पण के अवसर पर चर्चा का संचालन कर रहे कथाकार अनुज ने सही रेखांकित किया कि शंकर जी ने परिकथा के माध्यम से अनेक नए कथाकारों को उभारा है। परिकथा का हर जनवरी का अंक नवलेखन पर केंद्रित होता है। उसमें संभावनाशील नए कहानीकारों को जगह दी जाती है। आश्चर्य नहीं कि परिकथा में पहली बार छपे और अब प्रतिष्ठा पा चुके कहानीकारों की आज लंबी सूची है। इस तरह परिकथा ने केवल पत्रिका नहीं, कहानी के एक संस्थान के रूप में भी अपनी पहचान कायम की है।

जब भी ऐसे मौके आते हैं, तो तुलनाएं भी स्वाभाविक रूप से होती ही हैं। लोकार्पण समारोह के मंच से परिकथा को भी अपने समय की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के साथ रखकर कुछ लोगों ने देखने की कोशिश की। तुलनाएं निश्चित ही दिशा देती हैं मगर परिकथा के साथ अच्छी बात यह है कि उसके संपादक खुद बेहतर जानते हैं कि उन्हें कैसे अलग बने रहना है। इस तरह वह तुलनाओं से परे बनी रही है।

परिकथा का अपना रंग और मिजाज है। किसी उठापटक का प्रयास वह नहीं करती, किसी वैचारिक स्थापना का तूमार वह खड़े नहीं करती। कोई हंगामा रचकर चर्चा में बने रहने का षड्यंत्र तो उसने कतई कभी नहीं किया। यह एक महत्त्वपूर्ण पत्रिका और उसके संपादक की गरिमा ही है।

परिकथा के सौवें अंक की सामग्री के चयन में निस्संदेह बहुत मेहनत नजर आती है। इसमें अपने समकाल और मौजूदा साहित्यिक परिदृश्य पर संग्रहणीय वैचारिक आलेख और संवेदना के हर रंग बिखेरती कहानियां हैं। इस तैयारी और संपादकीय तरंग से स्पष्ट ध्वनित है कि परिकथा का सफर अभी लंबा चलने वाला है और इसकी खींची लेकर मिसाल है।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.