देश के नीति-निर्माण के गलियारे में एक गुमराह करने वाली धारणा पैर जमा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर असर वैसा गंभीर नहीं होने जा रहा जैसा कि पहली लहर में हुआ था। इस सोच की एक बानगी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के उस आश्वासन में भी देख सकते हैं जिसमें उन्होंने उद्योग-जगत से कहा है कि दूसरी लहर के बावजूद ‘2021 का साल कोविड के नाम रकम नहीं होने जा रहा…’

इस सोच में थोड़ी सच्चाई है। जरूर आर्थिक गतिविधियों पर अभी जो अंकुश लगे हैं उनसे अर्थव्यवस्था पर वैसी बुरी चोट शायद नहीं पड़े जैसी कि पहली लहर के दौरान हड़बड़ी में लगाये गये देशव्यापी लॉकडाउन से पड़ी थी। लॉकडाउन का वो विचार निहायत बेतरतीबी से गढ़ा गया और वैसे ही मनमानेपन से उस पर अमल हुआ। इस कारण, बहुत मुमकिन है कि अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर पेश करते सूचकांक इस बार बीते साल की तरह गोता लगाते नहीं दिखें। कुछ सूचकांकों में उछाल भी देखने को मिल सकती है।

फिर भी ऐसा सोचना कि अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर का गंभीर असर नहीं होने जा रहा, असलियत से नजर चुराने और खुद को गफलत में रखने की दलील है। बड़े पैमाने पर मानव-संसाधन की हानि हुई है, लोगों ने जीविका गंवायी है, परिवारों की आमदनी में तेज गिरावट आयी है और देश की आबादी की एक बड़ी तादाद का जीवन-स्तर गुणवत्ता के ऐतबार से नीचे खिसका है। तो, अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर न होने की सोच दरअसल इस सच्चाई से नजर चुराने की एक दलील है। दूसरे, ये भुलावे में रखने वाली सोच है, भुलावा ये कि अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, गरीबों की बड़ी तादाद के लिए किसी राहत पैकेज की घोषणा की जरूरत नहीं है।

इस बार अलग कोण से सोचने की जरुरत है। जरूरत ऐसे अर्थशास्त्र को अपनाने की है जो देश की जनता को सबसे प्राथमिक मानकर चलता हो। ऐसी आर्थिक नीति की जरूरत है जो सोचे कि कोविड की दूसरी लहर से दुर्दशा को पहुंचे लाखों परिवार का भला कैसे हो, इस सवाल को सबसे अहम मानकर चले। हमें पहली लहर से मुकाबले के दौरान हासिल अनुभवों से सीख लेने की जरूरत है।

पहली लहर ने क्या किया

हाल में जारी एक रिपोर्ट से हमें एक राह निकलती दिखती है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021: वन इयर ऑफ कोविड-19 नाम की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कुछ ठोस सबक दर्ज है और इनका इस्तेमाल हम कोविड-19 की दूसरी लहर के इस वक्त में कर सकते हैं। प्रोफेसर अमित बसोले के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों के एक दल ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआइई) की नियमित अंतराल पर प्रकाशित कंज्यूमर पिरामिड सर्वे तथा अन्य अध्ययनों के आंकड़ों को खंगाला है और अपने विश्लेषण के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले हैं कि कोविड-19 की पहली लहर का लोगों के जीवन और जीविका पर कैसा असर रहा। अभी के समय के लिए प्रासंगिक और बड़ी बारीकी से लिखी इस रिपोर्ट से मैंने पांच सबक निकाले हैं जो कोविड-19 की दूसरी लहर के आर्थिक दुष्प्रभावों से निपटने में मददगार हो सकते हैं।

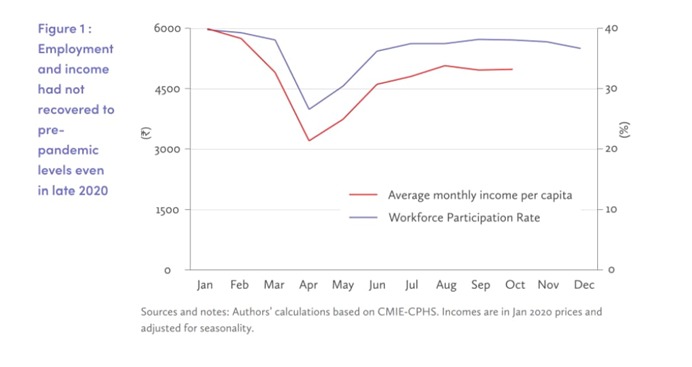

पहला सबक तो यही है कि अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ चुकी, ये मान लेना एक जल्दबाजी होगी। जैसे हमें ये कहते हुए सतर्क रहना चाहिए था कि कोरोना वायरस को काबू में कर लिया गया है वैसे ही हमें ये कहते हुए भी अपनी जीभ तनिक दांतों से दाब के रखनी चाहिए कि वी-शेप रिकवरी हो रही है, अर्थव्यवस्था अर्श से एकदम फर्श पर पहुंची जरूर लेकिन अब फिर से उसकी उठकर अर्श पर पहुंच रही है। रोजगार घटे थे, आमदनी गिरी थी लेकिन पिछले साल के अंत तक इस मोर्चे पर एक हद तक उछाल देखने को मिली, रोजगार और आमदनी के मोर्चे पर स्थिति कुछ संभली। लेकिन पिछले लॉकडाउन में जो 10 करोड़ कामगारों ने जीविका गंवायी थी, उनमें से 1.5 करोड़ साल 2020 के दिसंबर तक रोजगार-विहीन थे (तस्वीर 1)। बेशक, आमदनी और रोजगार के मोर्चे पर रिकवरी दिखी लेकिन बीते साल के अंत तक प्रति व्यक्ति प्रति माह आमदनी साल की शुरुआत के मुकाबिल लगभग 1000 रुपये कम थी यानि 2020 की जनवरी की तुलना में आमदनी में गिरावट दिसंबर में 17 प्रतिशत की रही।

साल 2021 में अर्थव्यवस्था के उबारे की राह पर तीन दुर्भाग्य मंडरा रहे हैं : एक तो अर्थव्यवस्था कोविड-19 की शुरुआती लहर के पहले ही सुस्ती की शिकार थी, दूसरे, पहली बार जब लॉकडाउन हुआ तो उसकी गहरी चोट झेलनी पड़ी और अब अर्थव्यवस्था दूसरी लहर की चपेट में है। इस सबक को याद रखना जरूरी है क्योंकि सीएमआइई के आंकड़ों में एक बार फिर से दिख रहा है कि इस माह बेरोजगारी दहाई के अंक में जा पहुंची है। (तस्वीर 1)।

दूसरी बात, अर्थव्यवस्था का जो हिस्सा असंगठित क्षेत्र कहलाता है, वह अब भी देश की वास्तविक अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अर्थव्यवस्था के मामले में हमारा ज्यादातर ध्यान तो कारपोरेट, आईटी, बड़े उद्योग आदि से बने संगठित क्षेत्र पर टिका रहता है लेकिन दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, छोटे दुकानदार और किसान से बना असंगठित क्षेत्र ही संकट के समय हमारे उबारे के लिए आगे आता है। साल 2020 के लाकडाउन में नियमित वेतनभोगी कामगारों की लगभग 50 प्रतिशत तादाद स्वरोजगार करने, अनियमित वेतन वाले काम या दिहाड़ी पर मिलने वाले काम करने को मजबूर हुई। दिल दहलाती एक सच्चाई ये है कि एक ऐसे वक्त में जब देश में स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, वेतनभोगी लगभग 17 प्रतिशत कामगारों को स्वास्थ्य-क्षेत्र छोड़ना पड़ा है। असंगठित क्षेत्र में चले रहे व्यवसाय तथा किसानी ने ही संकट के इस वक्त में रोजगार मुहैया कराया है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान आर्थिक गतिविधियों को सहारा देने के लिए कोई पैकेज देने का फैसला होता है तो ये फैसला इस क्षेत्र को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए।

तीसरी बात, अभी अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष पर जोर हद दर्जे का है जबकि अभी जरूरत मांग-पक्ष पर ध्यान देने की है। अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने के ज्यादातर दावे जीएसटी कलेक्शन, माल-ढुलाई, बिजली उत्पादन तथा वस्तुओं के उत्पादन को आधार मानकर किये जाता है। लेकिन, अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने के लिए जरूरी है कि बाजार में इन सामानों के खरीदार भी हों। असल चुनौती यही है। उपभोक्ता वस्तुओं की तो बात ही क्या करें, लॉकडाउन के कारण 90 फीसद परिवारों के खाद्य-उपभोग पर बुरा असर पड़ा। इनमें से दो तिहाई परिवार ऐसे हैं जो साल 2020 के आखिर तक अपनी थाली में उतना भोजन नहीं जुटा पाये थे जितना कि पहले उनकी थाली में हुआ करता था। इसी तरह 84 प्रतिशत परिवारों को 2020 के दौरान भोजन, दवाई तथा रोजमर्रा की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार का सहारा लेना पड़ा। कोविड-19 की दूसरी लहर से उबारे में ये स्थिति बाधक बनेगी। सीएमआइई ने हाल में बताया था कि लगातर पांचवें हफ्ते में कंज्यूमर सेंटीमेंटस् में गिरावट रही।

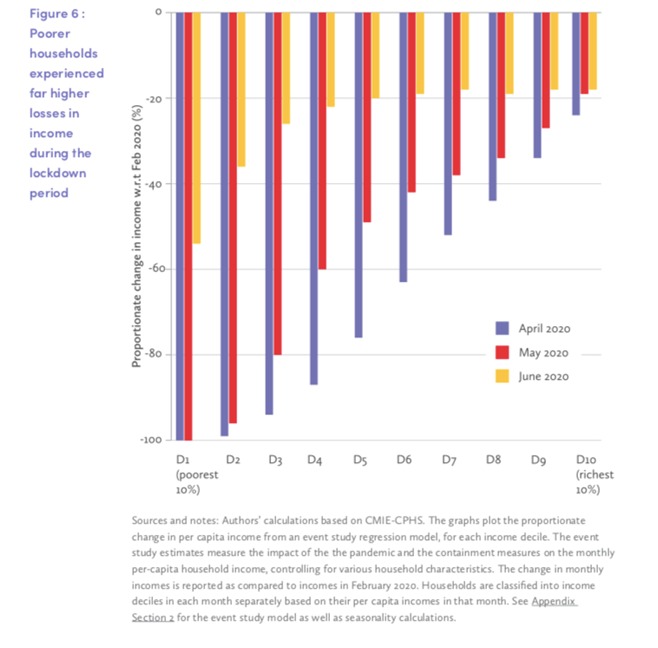

चौथी बात, रिकवरी होती है तो ऐसा जमीनी स्तर से होना चाहिए। किसी प्राकृतिक अथवा मानव-निर्मित आपदा की तरह महामारी भी सबसे पहले गरीबों को अपनी चपेट में लेती है। हम अर्थव्यवस्था के पिरामिड के ऊपरले सिरे की कथा तो जान ही चुके हैं कि महामारी के वक्त कारपोरेट जगत और धन्नासेठों की आमदनी बेतहाशा बढ़ी है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था के पिरामिड के निचले छोर से स्थिति को आंका गया है: पिरामिड के निचले हिस्से के 10 प्रतिशत परिवारों को पिछले साल अप्रैल और मई माह में अपनी सारी आमदनी गंवानी पड़ी जबकि पिरामिड के ऊपरले सिरे पर मौजूद सर्वाधिक धनी 10 प्रतिशत परिवारों की आमदनी में उनकी पिछली आमदनी की तुलना में महज 20 प्रतिशत की कमी हुई। (तस्वीर 6)।

गुजरे कई सालों से एक ढर्रा ये चला आ रहा था कि 50 लाख लोग गरीबी की दशा से उबरते जा रहे थे लेकिन 2020 में ये ढर्रा एकदम से बदला और देश के गरीबों की तादाद में साल 2020 में 23 करोड़ लोगों की संख्या और आ जुड़ी। कोविड-19 की दूसरी लहर की चोट से इस स्थिति में और ज्यादा इजाफा होगा। द इकॉनॉमिस्ट का आकलन है कि इस साल अभी तक भारत में दस लाख लोगों की जान जा चुकी है। महामारी के विकराल रूप लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने के कारण मौतों की तादाद कई गुना ज्यादा बढ़ने की आशंका है। बहुत से परिवारों में अब रोज की रोटी कमाने वाला कोई सदस्य नहीं बचा। कई परिवार ऐसे हैं जहां बीमारी के कारण कार्यदिवसों की संख्या घटी है, अस्पताल में भर्ती होने और दवाइयों पर घर से बहुत ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ी है। ऐसे में बहुत सारे परिवार फिर से गरीबी की दशा में पहुंच सकते हैं। रिपोर्ट हमें याद दिलाती है कि निशुल्क राशन मुहैया कराना ऐसे परिवारों को संकट में मदद देने का सबसे कारगर तरीका है।

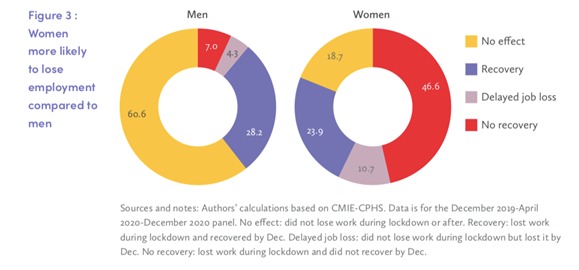

पांचवीं बात ये कि नीति बनाते वक्त महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखा जाये। रिपोर्ट से निकलती, एक कड़वी सच्चाई ये है कि लॉकडाउन की सबसे बुरी चोट महिलाओं को पहुंची। कामगार महिलाओं की लगभग आधी तादाद( 47 प्रतिशत) ने लॉकडाउन में जीविका गंवायी और इन्हें दोबारा रोजगार हासिल ना हो पाया जबकि ऐसे पुरुष कामगारों की संख्या सिर्फ 9 प्रतिशत है। देश की कामगार आबादी में महिलाओं का प्रतिशत यों भी घट रहा है और मौजूदा इस स्थिति में इस चलन में और इजाफा होगा। कुछ यही बात युवाओं के मामले में भी है। युवा कामगारों में 24 साल या इससे कम उम्र के लगभग एक तिहाई ने जीविका गंवायी है और फिर से रोजगार का जरिया ना पा सके हैं। (तस्वीर 3)।

अगर इस साल कोविड-19 की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था को उबारने के क्रम में सरकार को ये पांच सबक याद नहीं रहते तो फिर दूसरी लहर जीविका के मोर्चे पर भी वैसा ही विध्वंसक साबित होगी जैसा कि लोगों के जान के मामले में हुई है और हमें ये देखने के लिए अपने को तैयार रखना होगा।

( द प्रिन्ट से साभार )