— हिमांशु जोशी —

एक डरा हुआ पत्रकार एक मरा नागरिक पैदा करता है, यह वाक्य आनेवाले स्वतंत्रता दिवस से पहले बहुत सारे सवाल खड़े कर जाता है, जो हमें खुद से पूछने चाहिए।

जिस बात के लिए भगतसिंह, महात्मा गांधी शहीद हुए थे क्या यह वैसा ही राष्ट्र है! यदि हां तो 15 अगस्त को मिठाई जरूर खाइए।

भविष्य के पत्रकारों के पाठ्यक्रम वाली किताब

पिछले कुछ समय से बोलना, सुनना और समझना बड़े ही संकट में जान पड़ रहा है।

‘लंकेश पत्रिका’ का संचालन करनेवाली गौरी लंकेश 2017 में मार दी गयीं, फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी को अफगानिस्तान में एक रिपोर्टिंग के दौरान मार दिया गया, श्याम मीरा सिंह को सबसे तेज ‘आजतक’ ने तेजी के साथ सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वह सोशल मीडिया पर ‘लोकतांत्रिक देश’ के प्रधानमंत्री के खिलाफ लिख रहे थे, खुलकर लिख-बोल रहे मीडिया घरानों में छापों की बात तो सबको पता ही है।

कमी लोकतंत्र की नीति बनानेवालों में नहीं, कमी पत्रकारिता के रखवालों में जान पड़ती है। कहीं पत्रकारिता में शोध करनेवाले को यह कह दिया जाता है कि शोध का माध्यम राष्ट्रभाषा हिन्दी में नहीं सिर्फ अंग्रेजी में होगा तो कहीं पत्रकारिता के छात्रों के मन में यह बात पहले ही डाल दी जाती है कि ‘तेरा तो भविष्य ही नहीं।’ पत्रकारिता के वर्तमान हालात को गहराई से समझाने वाली किताबें पत्रकारिता कोर्स से गायब हैं।

गोदी पत्रकारिता का मतलब आप जानते ही हैं, खूब सारे पैसे और अवार्ड। दूसरी तरफ तंत्र के खिलाफ लिखनेवाले पत्रकारों को कभी भी अपशब्द बोल दो, उनके साथ मारपीट कर लो या उन्हें कभी भी नौकरी से निकाल दो।

खैर, एक किताब है जो भारतीय पत्रकारिता को गहराई से समझाती है और पत्रकारिता के कोर्स में जरूर शामिल की जानी चाहिए।

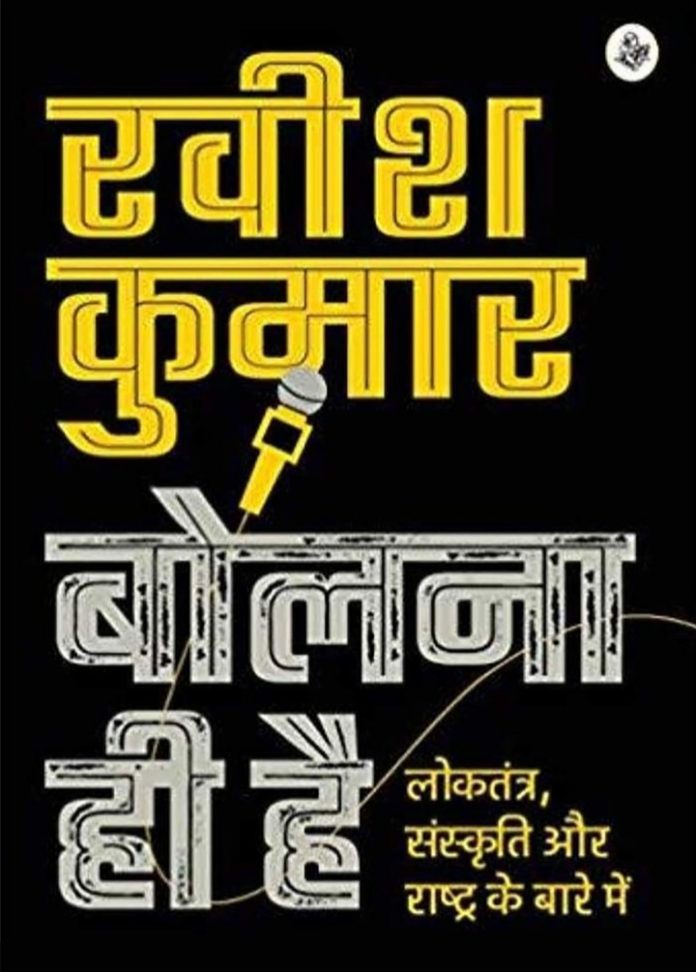

‘बोलना ही है’ रवीश कुमार की किताब है लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में।

किताब की भूमिका ही आपको हिलाने के लिए काफी है, जिसमें रवीश लिखते हैं कि साम्प्रदायिक बातें अब राष्ट्रवादी बतायी जाने लगी हैं।

2019 विश्व कप भारत मोदी की किस्मत के कारण जीतनेवाला है पर बेरोज़गारी बढ़ना उनके कारण नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे आज कोरोना से हुई मौतों के लिए वह जिम्मेदार नहीं थे पर मीराबाई चानू के सम्मान समारोह में मीराबाई से बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री की लगी।

मीडिया में थ्योरी है ‘कल्टीवेशन थ्योरी’- लोगों को जो दिखाया जाता है, वे उसे ही सच मानने लगते हैं। हो भी यही रहा है। मुझे अलग-अलग धर्मों के अपने दो दोस्त याद आते हैं, दोनों पिछले कुछ समय से एक-दूसरे के धर्म के प्रति नफरत भरे पोस्ट करने लगे। उनकी इस नफरत का कारण पूछने पर दोनों के एक ही जवाब थे- यूट्यूब पर देखी गई वीडियो।

भारत प्रेस की आजादी में इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि पाठक भी यही चाहते हैं। जो चैनल, अखबार सरकार की जितनी तारीफ करे उसकी उतनी अधिक रेटिंग।

युवा पीढ़ी पर अज्ञान का बोझ लाद, साम्प्रदायिकता का चश्मा पहना दिया गया है।

मीडिया से असली मुद्दे नदारद

लेखक चाहते हैं कि जब हम अपनी समस्याओं के लिए मीडिया का मुंह ताकें तो बिका हुई मीडिया न मिले।

बेरोज़गारी जैसे आंकड़े बाहर न आएं इस डर से वित्त मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को बगैर अप्वाइंटमेंट के अंदर आने से मना किया और इसपर कोई विरोध भी नहीं हुआ, लेखक इससे खासे नाराज दिखते हैं। लेखक कहते हैं कि लोग उन्हें अपनी समस्याएं उठाने के लिए फोन करते हैं पर देखते उन चैनलों को हैं जो उनकी समस्या कभी उठाते ही नहीं।

लेखक भूमिका में ही सब लिख देने का कारण बताते हैं कि भूमिका ही वह जगह है जहां किताबों को जला देनेवाले लोगों की कम नजर पड़ती है।

किताब कोरोना काल से पहले लिखी गयी है और अब पत्रकारिता की हालत उससे बदतर हो चुकी है इसलिए मेरा प्रयास यह रहा है कि किताब की वर्तमान हालात से तुलना करते आगे बढूं।

लिखने के लिए हिम्मत जरूरी है

किताब लेखक की आपबीती ही सही पर पूरी भारतीय पत्रकारिता के बदलते परिदृश्य की कहानी भी है। जज लोया की मौत पर प्राइम टाइम कर बोल पाने के बाद जो रवीश के अंदर आंतरिक द्वंद पैदा हुआ उसे वह पहले पाठ में बोल गये हैं। वह बताते हैं कि इतना बड़ा पत्रकार होने के बावजूद रोज सुबह उठने पर उनके अंदर नौकरी खोने का डर रहता है।

आईटी सेल की मदद से वाट्सऐप यूनिवर्सिटी का जनता के बीच प्रभाव कितना बढ़ गया है, इसको लेकर वह युवाओं में नफरत का जहर किस कदर घुल गया है इसका उदाहरण देते हैं।

इस जहर को मैं खुद एक दिन उत्तराखंड के किसी फेसबुक पेज पर झेल चुका हूं जब एक युवा को उत्तराखंड के जाने-माने पेज़ पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना था पर अन्य युवा उसके धर्म विशेष से जुड़े होने पर उसे साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने का विरोध करने लगे थे। जब मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठायी तो मुझे भी भला-बुरा कहा गया। मेरे समझ में यह नहीं आया कि पहाड़ की शांत वादियों के युवाओं में आखिर यह जहर आया कहां से! शायद जहर फैलाने के लिए सस्ते कर दिए गए इंटरनेट से!

लेखक लिखते हैं कि फोन करने पर अधिकारी, मंत्री फोन पर नहीं, अभी वाट्सऐप कॉल करते हैं। उनका वह डर आज किताब आने के बाद पैगासस के रूप में सच ही साबित हुआ है।

रवीश ने आजकल बहुत-से बड़े अखबारों में लेख के न छपने की बात लिखी है। मैं खुद यह सब महसूस करता हूं। बस गिने-चुने वेब पोर्टल्स और अखबार आजकल सच छापते हैं, नहीं तो अधिकतर को बस ‘कम चुभने वाले’ समाचार ही भाते हैं।

जब आप सरकार पर सवाल करती खबर पढ़ेंगे ही नहीं, तो उनका झूठ कैसे पकड़ेंगे और जब झूठ पकड़ेंगे ही नहीं, तो वोट तो अपनी ‘सच्ची’ सरकार को ही देंगे।

फेक न्यूज, समस्या बड़ी है

‘फेक न्यूज’ से जनता पर पड़ रहे प्रभाव की चर्चा करते रवीश गुजरात की एक घटना का उदाहरण देते हैं।

फेक न्यूज सोची-समझी साजिश के तहत आपको नागरिक से रोबोट बना रही है।

सुमित्रा महाजन की पत्रकारों को सलाह का उदाहरण पत्रकारों को सिर्फ जी-हुजूरी करने का फरमान है।

फेक न्यूज से नफरत पालनेवाली फौज वर्चुअल नहीं, हमारे बीच तैयार हो गयी है, ये पंक्तियां आनेवाले खतरे से आगाह कराती हैं।

महान बनाने का सपना बहुत खतरनाक है, वही सपना जो महान अमरीका और फ्रांस को भी दिखाया गया है। पूरी दुनिया हिटलर के महान जर्मनी बनानेवाले सपने की ओर अग्रसर है। हिटलर ने जो नफ़रत के बीज बोये थे वे अब भी बोये जा रहे हैं, उसकी बदला लेने की राजनीति अब भी हो रही है।

एक नेता की सोच पर लाखों यहूदियों को मारा गया था, उसमें मारनेवाला सिर्फ हिटलर नहीं था, उसकी सोच से प्रभावित नागरिक भी थे। अमरीका, अफगानिस्तान, चीन, भारत, फ्रांस सहित पूरी दुनिया में भी आज वही हो रहा है।

निर्दोषों को भीड़ द्वारा घेरकर मारे जाने की खबरों से आप अनजान नहीं हैं , नक्सलवाद हो या रंगभेद सब एक ही सोच का परिणाम होते हैं।

रवीश लिखते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमन्त्रियों के खिलाफ लिखने भर से कितने ही लोगों को जेल डाल दिया गया है, क्या यही लोकतंत्र है!

सच बोलने पर जेल के भय को समाप्त किया जाना चाहिए, महात्मा गांधी ने भी यही किया था। लिखने का गला घोंटने पर कानून बनाये जा रहे हैं, पर लिखिए, आप तंत्र से ऊपर हैं, यही लोकतंत्र है।

पत्रकारिता वो जो समाज सुधारे

मजबूत नेता और नेता का अंतर भी किताब पढ़ने पर समझ आता है। महात्मा गांधी के चारों ओर आंबेडकर, सभाष चन्द्र बोस, नेहरू और पटेल थे, पर आज के ‘मजबूत’ नेता के पास दूसरों की बुराइयां हैं। नेता वही है जो सबको साथ लेकर चले। फिल्मों से समाज बहुत कुछ सीखता है पर भारतीय फिल्मों ने कभी ऐसे मुद्दों को छुआ ही नहीं जिससे जाति-धर्म की दूरियां खत्म हों, वे बस सुंदरता और अमीरी-गरीबी ही बेचने में लगे रहे।

किताब इश्क जैसे अनछुए मुद्दे पर भी प्रकाश डालती है कि इश्क के लिए हमारे समाज में जगह ही कितनी है। हमने लव पार्क कितने बनाये हैं!

अंकित सक्सेना की मौत का जिम्मेदार हमारा समाज ही है। अंत में सब राजनीतिक रंग में रंग दिया जाता है।

वे सब हत्यारे हैं जो इन मुद्दों पर इंटरनेट पर नफरत भरी टिप्पणी करते हैं, जोड़ों को पार्क में पीटते हैं, क्या यही आजादी थी!

24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निजता को मौलिक अधिकार बताया था। पैग़ासस, ट्विटर विवाद, आरोग्य सेतु और आधार कार्ड अनिवार्यता! क्या हम उस अधिकार का प्रयोग कर पाये हैं! क्या सरकार हमारे मौलिक अधिकार की सुरक्षा करने में सक्षम हुई?

हम जागरूक नही होंगे तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ नहीं, राजनीतिक पार्टियों का पहला स्तम्भ बन जाएगा।

1948 में लिखे जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास ‘1984’ की ‘विचार पुलिस’ जल्द हमारे ऊपर कब्जा कर लेगी। इसका उदाहरण देते रवीश 2019 में फेसबुक पर बने ‘क्लीन द नेशन’ पेज के बारे में बताते हैं। शायद किताब में इसके बारे में पढ़कर आपकी आंखें खुली रह जाएं।

खैरात में नही बंटता लोकतंत्र

लोकतंत्र के महत्त्व को समझना है तो हांगकांग के संघर्ष को देखिए, उस कश्मीर को देखिए जहां सूचनातंत्र बंद होने पर भी हम शांत थे।

मेनस्ट्रीम मीडिया लाठी खा रहे लोगों की खबरें नहीं दिखाता।

इस मुख्यधारा मीडिया में पैगासस का बाजार मंदा हो गया है जबकि ऐसी जासूसी पर मीडिया को आरोपियों को बेनकाब करना चाहिए था। चंगा हो रहा है तो राज कुंद्रा की पोर्न का मामला। बन्दा मिला है ख़बर बनाने के लिए जमकर बनेगी, वरना सुना बहुत बार है कि सरकार ने पोर्न साइट्स पर प्रतिबंध लगाया है।

एक बार गूगल पर ‘पोर्न’ लिखकर तो देखिए राज कुंद्रा को भूल जाएंगे।

सही सूचना सुनें, देखें और पढ़ें

सूचनाओं की प्रामाणिकता जरूरी है और उसके लिए मुख्यधारा मीडिया से परे नागरिक पत्रकारिता का शुरू होना भी।

फेसबुक के एक पेज पर मुझे नफरत पाले युवाओं को देख दुख हुआ था तो कुछ पेजों पर नाज भी है, जहां कभी किसी युवा के स्वरोजगार अपनाने की खबर को सकारात्मक रूप से दिखाया जाता है तो कभी जात-पांत और धर्म से परे एक दूसरे की मदद वाली खबरों को फैला समाज में अच्छा सन्देश दिया जाता है।

वहां समय-समय पर अपने शहर-गांव में खराब सड़क बनानेवालों के साथ बिन सड़क पूरी किये टोल वसूलने वालों को घेरा भी जाता है। यही तो नागरिक पत्रकारिता है।

गांधीजी का वक्तव्य इन टीवी चैनलों, अखबारों के लिए ठीक बैठता है “आप इन निकम्मे अखबारों को फेंक दें। कुछ खबर सुननी हो, तो एक दूसरे से पूछ लें।

अगर पढ़ना ही चाहें, तो सोच-समझकर अख़बार चुन लें, जो हिन्दुस्तानवासियों की सेवा के लिए चलाए जा रहे हों। जो हिन्दू और मुसलमान को मिलकर रहना सिखाते हों।”