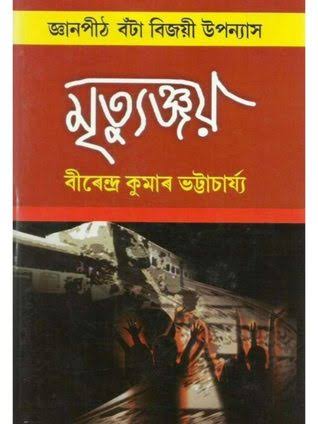

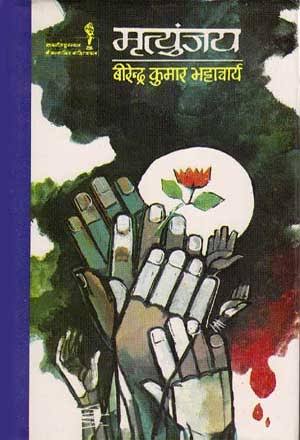

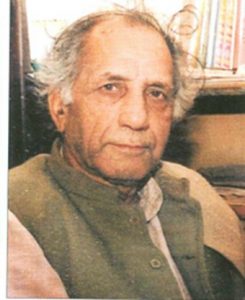

‘भारत छोड़ो’ आंदोलन को अपनी अमर साहित्यिक कृति मृत्युंजय में सजीव करनेवाले बीरेंद्रकुमार भट्टाचार्य आजादी के स्वर्ण जयंती वर्ष में ‘भारत छोड़ो’ दिवस की पूर्व संध्या पर दुनिया छोड़कर चुपचाप चले गये। आजादी की पचासवीं वर्षगांठ के तमाशों के आयोजन में लगी दिल्ली के साहित्यकारों और संस्कृतिकर्मियों को उन्होंने अपनी अस्वस्थता की भनक भी नहीं लगने दी। साहित्य अकादेमी पुरस्कार और फिर सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ‘ज्ञानपीठ पुरस्कार’ से सम्मानित डॉ. बीरेंद्रकुमार भट्टाचार्य के निधन के समाचार राष्ट्रीय हिंदी समाचारपत्रों में भी आधे कालम का ही स्थान पा सके यह इस बात का प्रमाण है कि इस देश में साहित्य और साहित्यकार के लिए अब कोई जगह नहीं है। जगह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बाजार की माँग के अनुसार साहित्य का उत्पादन कर रंक से राजा बनने की चमत्कारी उपलब्धियाँ प्राप्त करते हैं। एक फिल्मी कलाकार, फिल्म निर्माता अथवा फिल्मी गायक के लिए इस व्यवस्था में स्थान है, फूहड़ गानों के कैसेट्स की फैक्टरी खड़ी कर फुटपाथ से राजमहल की यात्रा करनेवाले के लिए स्थान है, धोखाधड़ी और लूट से अकूत संपत्ति जमा करनेवालों के लिए यहाँ स्थान है लेकिन उस साहित्य-कर्मी के लिए नहीं, जो जिंदगी की विरूपताओं से लड़ते-लड़ते, मानव के लिए एक खूबसूरत सपना बुनने के प्रयास में, चुपचाप अपने जीवन की आहुति दे देता है। पैसे को सर्वोच्च मूल्य माननेवाली संस्कृति में निरंतर अभाव-ग्रस्त रहनेवाले लेखक का क्या महत्त्व?

लेकिन इसमें न आश्चर्य करने की कोई बात है न खेद करने की। यह आज ही नहीं हो रहा, यह हमेशा होता आया है। हर समाज ने अपने समय के श्रेष्ठ लेखकों और कलाकारों की उपेक्षा की है। मरने के बाद जरूर वह उन पर कुछ श्रद्धा-सुमन बिखेर देता है, पितरों को दिये जानेवाले पिंडदान के कर्मकाण्ड की तरह, किंतु उसके जीते जी तो उसे समाज की उपेक्षा ही मिलती है। यह विशेषकर उन लेखकों-कलाकारों के साथ होता है जो समाज को झकझोरने और उसे नींद से जगाने का काम करते हैं। निद्रा-सुख में बाधा डालनेवाला कभी प्रिय नहीं होता, वह झुँझलाहट और गुस्सा पैदा करता है। इसलिए सच्चे लेखक को समाज जैसे-तैसे बर्दाश्त करता है और उसके मरने पर उसे राहत मिलती है। तब वह पाखंड ओढ़कर उसके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

बीरेंद्रकुमार भट्टाचार्य समाज की इस सच्चाई से भलीभाँति परिचित थे। एक बार साहित्य अकादेमी की एक संगोष्ठी में पढ़े गये निबंध में उन्होंने यह बात कही। संभवतः सोल्जिनित्सिन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा : “बड़ा लेखक एक समानांतर व्यवस्था होता है, इसलिए कोई भी व्यवस्था, कोई भी राज-सत्ता उसे बर्दाश्त नहीं करती। वह सिर्फ दूसरे-तीसरे दर्जें के लेखकों का ही सम्मान करती है।”

भट्टाचार्य पहले दर्जे के लेखक थे, बावजूद सलमान रुश्दी के इस फतवे के कि भारतीय भाषाओं में तो पिछले पचास साल में कोई बड़ा लेखक नहीं हुआ। भट्टाचार्य इसलिए बड़े लेखक थे क्योंकि वे अपने समकालीन समाज के बीच रहते हुए उससे विद्रोह करने का जोखिम उठा सकते थे। एक ख्वाबी दुनिया में जीते हुए डॉन क्विग्जोट की तरह काल्पनिक राक्षसों पर तलवार का जौहर दिखाने के बजाय वे सीधे व्यवस्था के खिलाफ युद्ध में शरीक हो सकते थे। वे इतिहास-पुराण की रोमानी वादियों में प्रगतिशीलता के पौधे रोपनेवाले या अपने समाज के दुखदर्द से बेखबर होकर दूर के किसी पवित्र देश के लिए लहूलुहान होने की घोषणाएँ करनेवाले लेखक भी नहीं थे। वे जिस व्यवस्था में जी रहे थे उसी के खिलाफ युद्धरत लेखक थे। कालिदास के संबंध में प्रसिद्ध कथा के अनुसार वे जिस डाल पर बैठे थे उसी को काटने का काम कर रहे थे। यह काम सच्चा कलाकार ही कर सकता है जो गिरने और मरने से नहीं डरता। ऐसा लेखक मृत्युंजय होता है। मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।

उन्होंने रौ मे बहने के बजाय रौ के विरुद्ध चलने का रास्ता चुना। ऐसे समय में जब प्रगतिशील होने के लिए अपनी कमीज पर मार्क्सवाद का बिल्ला चिपकाना जरूरी समझा जाता था, भट्टाचार्य ने अपने को समाजवादी घोषित किया। हिंदी में लोहिया से प्रेरित लेखकों ने भी अपने को समाजवादी कहने का साहस नहीं दिखाया। केवल विजयदेव नारायण साही आदि कुछ लेखक ही इसका अपवाद हैं। जहाँ तक मेरा ज्ञान है, सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन पश्चिम की साहित्यिक प्रवृत्तियों की चौखट में ही किया गया है विशेषकर स्वातंत्र्योत्तर साहित्य का। प्रगतिवाद, जनवाद, अस्तित्ववाद, प्रयोगवाद या कलावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, विखंडनवाद आदि, यहाँ तक कि दलित-साहित्य की मूल प्रेरणा भी अश्वेत कविता रही है। इन सब धाराओं से अलग रहना और अपने को समाजवादी कहना एक दुस्साहस ही है। यह दुस्साहस वही कर सकता है जिसके लिए समाजवाद महज फैशन की चीज नहीं, जीवन-दर्शन हो। भट्टाचार्य जी के लिए समाजवाद जीवन जीने की कला भी थी और जीवन –दृष्टि भी। इस जीवन-दृष्टि की झलक उनकी रचनाओं में सर्वत्र पायी जाती है।

दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान फ्रांस के लेखकों ने हिटलर की नाजी सेनाओं के खिलाफ भूमिगत रहकर आंदोलन चलाते हुए जो साहित्य-सृजन किया वह अस्तित्ववादी लेखन कहलाया। यह अपनी आजादी के लिए, अपने अस्तित्व के लिए युद्धरत (एनगेज) होकर किया गया लेखन था। इस लेखन के संबंध में सार्त्र ने अपनी पुस्तक व्हाट इज लिटरेचर में लिखा : “हम तीसरी पीढ़ी के लेखकों की स्थिति, जिन्होंने दूसरे विश्वयुद्ध के आस-पास लिखना शुरू किया, चार्ल्स बावरी जैसी थी जिसे पत्नी की मृत्यु के बाद उसके प्रेम-पत्रों को पढ़कर ऐसा लगा कि उसका बीस साल का सुखी वैवाहिक जीवन अचानक गायब होता जा रहा है।” यह स्वप्न से जागने और वास्तविकता से साक्षात्कार करने की स्थिति थी। इस स्थिति में कैसा साहित्य लिखा जा सकता है उसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे लिखा : “हमने महसूस किया कि पाठ्यपुस्तकों के रूप में बच्चों को पढ़ाये जाने के लिए या शाश्वतता अथवा अमरता का पद पाने के लिए जो साहित्य अब तक लिखा जा रहा था वह उनके काम का नहीं था। स्थितियों से तटस्थ या बेलाग रहकर लिखा गया साहित्य मनोविलास ही हो सकता है।” उन्होंने निश्चय किया कि स्थितियों में रहते हुए, इतिहास की प्रक्रिया में संलग्न रहते हुए तथा अपनी आजादी की रक्षा का संघर्ष करते हुए साहित्य लिखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा हम सौंदर्य को रूप और पदार्थ से परिभाषित नहीं कर सकते, हमें उसे मनुष्य के भविष्य के संदर्भ में परिभाषित करना होगा।

प्रतिरोध आंदोलन में इन लेखकों ने आततायी सत्ता के खिलाफ हर तरह से विद्रोह किया। उन्होंने रेलगाड़ियों को ध्वस्त किया, पुल तोड़े, कानून की अवज्ञा की, झूठ भी बोला अर्थात् आजादी के लिए हर काम को जायज माना, घोर यातनाएँ मिलने पर भी अपने निश्चय से नहीं डिगे और अपनी आजादी का सौदा नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता के दो रूप हैं- निषेध और निर्माण। …उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें उपभोग का साहित्य नहीं लिखना है जिसमें होने या जीने का मतलब है प्राप्त करना बल्कि उन्हें ऐसा साहित्य लिखना है जिसमें जीने का मतलब है कर्म करना।

(जारी)

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.