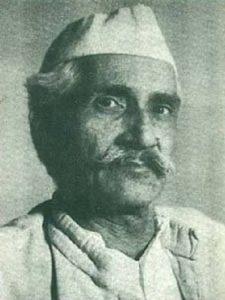

- आचार्य नरेंद्रदेव (31अक्टूबर 1889 – 19 फरवरी 1956)

‘संस्कृति’ का ठीक-ठीक अर्थ कर और उसके स्वरूप को समझकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा ‘संस्कृति’ के नाम पर बहुत अनर्थ होगा और राष्ट्रीय एकता के काम में बाधा पड़ेगी।

संस्कृति शब्द का व्यवहार अंग्रेजी शब्द कल्चर के लिए होता है। रवि बाबू प्राचीन आर्य शब्द कृष्टि का व्यवहार करते थे। संस्कृति शब्द की व्याख्या करना कठिन है। यदि हम शाब्दिक अर्थ लें तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति चित्त-भूमि की खेती है। क्योंकि कर्म में मन या चित्त की प्रधानता है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि जिसका चित्त सुभावित है, उसकी वाणी और उसकी शरीर-चेष्टा भी सुसंस्कृत होगी। जिस प्रकार की हमारी दृष्टि होगी, उसी प्रकार का हमारा क्रियाकलाप होगा। विश्व और मानव के प्रति एक दृष्टि-विशेष की आवश्यकता रहती है। विकास-क्रम से यह दृष्टि व्यापक होती जाती है और जब विश्व की एकता के साधन एकत्र हो जाते हैं, तब यह एकता कार्य में परिणत होने के लिए प्रयत्नशील हो जाती है।

प्राचीनकाल में एक सुभावित चित्त के लिए इतना ही संभव था कि वह व्यक्तिगत रूप से विश्व के अखिल पदार्थों के साथ तादात्म्य स्थापित करे और जीवन-मात्र के लिए मैत्री और अद्वेष की भावना से वसित हो, किन्तु उसके कार्य करने का क्षेत्र बहुत संकुचित ही था। अतः कार्यरूप में यह भाव एक छोटे क्षेत्र में ही प्रयुक्त हो सकता था। व्यक्तियों के चित्त के साथ-साथ एक लोकचित्त भी बनता रहता है। मनुष्य सामाजिक है, क्योंकि समाज में रहने में ही, उसके गुणों का विकास होता है। अतः समाज में कई बातों में समानता उत्पन्न होती है। समूहों का विस्तार होता रहता है। और एक समय आता है जब राष्ट्रीयता की प्रबल भावना से प्रेरित हो एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर रहनेवाले सभी लोग कुछ बातों में अपनी समानता और एकता का अनुभव करते हैं। अगले सोपान में एकता की भावना देश की सीमा का अतिक्रमण करती है और ‘एक विश्व’ की भावना की ओर अग्रसर होती है। जिन बातों में समानता उत्पन्न होती है उन्हीं के आधार पर लोकचित्त बनता है। आज विविध राष्ट्रों का अपना-अपना लोकचित्त भी है, क्योंकि आज एक ही प्रकार के अनेक आचार-विचार सारे विश्व में प्रचलित हो रहे हैं, इसलिए कुछ बातों में विविध राष्ट्रों के लोकचित्त भी समान होते जाते हैं।

आज व्यक्तिगत चित्त और लोकचित्त दोनों को सुभावित करने की आवश्यकता है। आज के युग की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो जीवन के मूल्य और पुरुषार्थ के उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारित होते हैं, उन्हीं के अनुकूल चित्त को सुभावित करना चाहिए। एशिया के सब देश आज राष्ट्रीयता और जनतंत्र की भावना से प्रभावित हो रहे हैं। यही शक्तियां इन देशों के आचार-विचार को निश्चित करती हैं और आज इनका कार्य सर्वत्र देखा जाता है, किंतु कुछ प्रतिगामी शक्तियां पुराने युग की प्रतिनिधि बनकर इन नवीन शक्तियों के विकास की गति को रोकती हैं और हमारे जीवन को अवरुद्ध करती हैं। यह शक्तियां युग-धर्म के विरुद्ध खड़ी हुई हैं और जीवन-प्रवाह को अतीत की ओर लौटाना चाहती हैं। हमारे राष्ट्रीय जीवन को एक सोते में बंद रखना चाहती हैं और उसी को एक पुण्य तीर्थ कल्पित कर, जीवन की अविछिन्न धारा से हमको पृथक करना चाहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र को इन शक्तियों को पहचानना चाहिए और इनका विरोध करना चाहिए। विज्ञान ने नई शक्तियों को उन्मुक्त किया है। उन्होंने मानव को एक नया स्वप्न दिया है और उसके सम्मुख नए आदर्श, नए प्रतीक और लक्ष्य रखे हैं। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान के आलोक में समाज का कलेवर बदल रहा है। अंतरराष्ट्रीयता के नए साधन और उपकरण प्रस्तुत हो रहे हैं। एक भावना सकल विश्व को व्याप्त करना चाहती है। एक नए सामंजस्य की ओर संसार बढ़ रहा है। ये शक्तियां सफल होकर रहेंगी, क्योंकि यह युग की मांग को पूरा करना चाहती हैं।

हमको यह न भूलना चाहिए कि जीवन के साथ-साथ संस्कृति बदलती रहती है। जीवन स्थिर और जड़ नहीं है इसीलिए संस्कृति भी जड़ और स्थिर नहीं है। समाज के आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं और साथ-साथ सांस्कृतिक जीवन भी बदलता रहता है।

हमारे देश में समय-समय पर अनेक जातियां बाहर से आईं और यहां के समाज में घुल-मिल गईं। वह अपने साथ आचार-विचार लाईं। उन्होंने यहां के आचार-विचार स्वीकार किए और अपने कुछ आचार-विचार हमको दिए। संस्पर्श से संस्कृतियों का आदान-प्रदान होता रहता है। प्राचीन-काल में जब धर्म, मजहब, समस्त जीवन को व्याप्त और प्रभावित करता था, तब संस्कृति को बनाने में उसका भी हाथ था, धर्म के अतिरिक्त अन्य भी कारण और हेतु सांस्कृतिक निर्माण में सहायक होते थे, किन्तु आज मजहब का प्रभाव बहुत कम हो गया है। अन्य विचार, जैसे राष्ट्रीयता आदि, उसका स्थान ले रहे हैं। अतः अब तो उसका मान बहुत कम हो गया है। राष्ट्रीयता की भावना तो मजहबों के ऊपर है। यदि ऐसा न होता तो एक देश में रहनेवाले विभिन्न धर्मों के अनुयायी उसे कैसे अपनाते?

विश्व-व्यापी धर्म तो राष्ट्रीयता के विरोधी रहे हैं। वह देश, नस्ल और रंग की सीमाओं को पार कर चुके थे। इस्लाम पुराने काल में देश की भौगोलिक सीमाओं की अपेक्षा करता था, किन्तु आज उन्नतशील इस्लामी देश धर्म के आधार पर नहीं, किन्तु राष्ट्रीयता और नस्ल के आधार पर पर प्रतिष्ठित होते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च को छोड़कर ईसाई दुनिया का भी यही हाल है। राष्ट्रीय भावना के पुष्ट होने पर एशिया के पिछड़े देशों का भी वही हाल होगा।

हमारे देश में दुर्भाग्य से लोग संस्कृति को धर्म से अलग नहीं करते हैं। इसका कारण अज्ञान और हमारी संकीर्णता है। हम पर्याप्त मात्रा मात्रा में जागरूक नहीं हैं। हमको नहीं मालूम है कि कौन-कौन-सी शक्तियां काम कर रही हैं और इसका विवेचन भी हम ठीक नहीं कर पाते कि कौन-सा मार्ग श्रेष्ठ है।

इसी कारण हममें सुविवेक और साहस की कमी है और इसलिए यह सुगम है कि अतीत का मार्ग ग्रहण करें, किंतु हम भूल जाते हैं कि हम ऐसे युग में रह रहे हैं, जब क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। चारों ओर इसके स्पष्ट चिह्न दीख पड़ते हैं। समाज का पुराना सामंजस्य विनष्ट हो गया है, वह नए सामंजस्य, नए समन्वय की तलाश में है। ऐसे युग में, हम केवल अतीत के सहारे कैसे चल सकते हैं? इतिहास बताता है कि वही देश पतनोन्मुख हैं, जो युग-धर्म की उपेक्षा करते हैं और परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हैं। इतने पर भी हम आंख नहीं खोलते।

परिवर्तन का यह अर्थ कदापि नहीं है कि अतीत की सर्वथा उपेक्षा की जाए। ऐसा हो भी नहीं सकता। अतीत के वह अंश, जो उत्कृष्ट और जीवनप्रद हैं, उनकी तो रक्षा करनी ही है, किन्तु नए मूल्यों का हमको स्वागत करना होगा तथा वह आचार-विचार जो युग के लिए अनुपयुक्त और हानिकारक हैं, उसका परित्याग भी करना होगा।

राष्ट्रीयता की मांग है कि भारत में रहनेवाले सभी मजहब के लोगों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए और सदा एकरूपता लाने का प्रयास होना चाहिए। सांस्कृतिक दृष्टि भी आवश्यक है। जब 4 करोड़ मुसलमान हमारे देश के अधिवासी हैं तो उनका संस्पर्श आप बचा नहीं सकते। ऐसी अवस्था में एकरूपता के अभाव में तथा संकीर्ण बुद्धि से उनके साथ व्यवहार करने में सदा भय बना रहेगा और संघर्ष होता रहेगा। भेदभाव की बुद्धि मिटाकर तथा एकरूपता के लिए उचित साधनों को एकत्रित करके ही इस भय को दूर कर सकते हैं। एक व्यापक और उदार बुद्धि से काम लेने से तथा कानून और आर्थिक पद्धति की समानता से धीरे-धीरे विभिन्नता दूर होगी और इस देश के सभी लोग समान रूप से इस देश की उन्नति में लगेंगे।

‘संस्कृति’ का ठीक-ठीक अर्थ कर और उसके स्वरूप को समझकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा ‘संस्कृति’ के नाम पर बहुत अनर्थ होगा और राष्ट्रीय एकता के काम में बाधा पड़ेगी।

(आचार्य जी ने यह लेख संस्कृति शीर्षक से लिखा था)

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.