— राम जन्म पाठक —

– एक –

WE CAN NOT GO BACK TO SAINT. THERE IS FOR MORE TO BE LEARNED FROM THE SINNER– OSCAR WILDE

(हम सीखने के लिए संतों के पास वापस नहीं जा सकते। पापियों के पास सिखाने के लिए उनसे कुछ ज्यादा है।)

अनिल (हवा) यादव ऐसा ही एक पापी लेखक है।

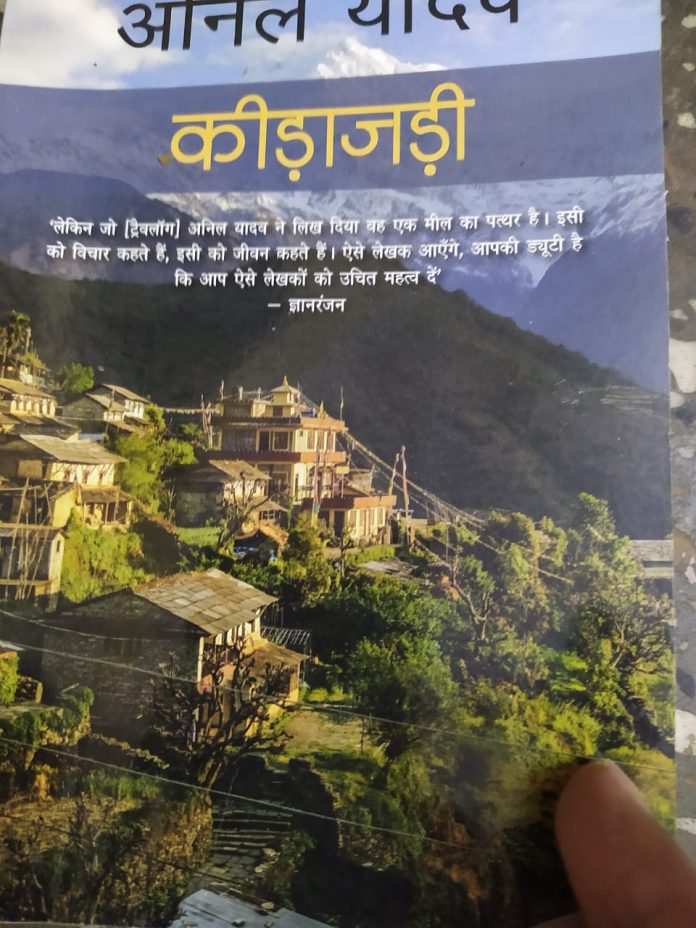

उसकी किताब ‘कीड़ाजड़ी’ पर्याप्त चर्चा पा चुकी है। इसके गद्य को किसी खांचे में रखना कठिन है। यह न तो यात्रा-वृंतात है, न डायरी है, न संस्मरण है, न अपने से बतकही है ( आत्मालाप), न फुटकर नोट्स है, न रिपोर्टिंग है, न लिखित फोटोग्राफी है, न शब्दों की चित्रकारी है। फिर है क्या? यह एक दुस्साहसी की शब्द-यात्रा है। यही युग्म ठीक रहेगा। पहाड़ तो बस बहाना है। वह पहाड़ों पर भी शब्द खोजता है। उसे लगता है कि बीहड़ यात्राएं उसे जगाएंगी, वह उन्हें आंदोलित करेंगी। आंदोलन तो उसके भीतर है। पहाड़ और मोटर साइकिल की यात्राएं और शराबबाजियां (और भी जो बाजियां उसने की होंगी) तो बस निमित्त हैं। उसके पास शब्दों की वह जादुई करामात है, अगर पिंडर की घाटी नहीं भी गया होता तो, कहीं भी अपनी लेखनी से जादू पैदा कर देता। अनिल यादव हर चीज को देख और भोग कर लिखना चाहते होंगे- शायद, शायद। इसमें खुद को लहुलुहान करने में उन्हें आनंद आता होगा।

किसी शायर ने कहा है –

मैं परों से नहीं, हौसलों से उड़ता हूं।

तो वह हौसलों के दम पर एक दिन पहुंच गया पिंडर घाटी में। इस किताब में कोई कहानी नहीं है। कोई एक गति नहीं है। कोई लय नहीं है। कोई उपन्यास नहीं है। कोई तार नहीं है, जिसे पकड़कर आप चलते रहें? फिर माजरा क्या है? इसके शीर्षक में भी कोई आकर्षण नहीं है। बल्कि कीड़ा शब्द जुगुप्साजनक है। पहले उच्चारण में कोई अर्थ भी नहीं खुलता। जो परिचित होंगे, इस शब्द से उनका मामला अलग है। फिर कौन-सी चीज किताब को आद्यंत पढ़वाती है। मैंने शुरू किया तो एक बैठोव्वा में खत्म किया। कई दिन लगे उस प्राणतत्व को पकड़ने में, जो इसमें अनुस्यूत है। वह है पहाड़ की पीड़ा। अनिल यादव, बेसिकली, पीड़ा का रचनाकार है। वह पीड़ाएं ढूंढ़ता है। उसे लगता है, जहां सबसे ज्यादा है, वहां चलो। तो यह है उसका अन्वेषण। लगता है कि विडंबनाएं ही उसकी खुराक हैं। उसकी आत्मा वहीं मंडराती है, जहां कोई क्षण भर ठहरना नहीं चाहता। यहीं वह खुद को अलग कर लेता है।

”आठ महीने पहले, जोती की इजा सांप काटने से मर गई।” वह मौत की सूचना इतने ही आराम से देता है।

मगर, इसी किताब में वह एक जगह लिखता है, ”भयभीत और ऊबे लोगों के लिए मनोरंजन कितनी गहरी चीज है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।” यह जिजीविषा की पराकाष्ठा है।

– दो –

यहां मेरा ध्येय इस किताब का परिचय कराना या समीक्षा लिखना या सार बताना नहीं है। मैं बस वह इशारे करना चाहता हूं, जो किताब में मोती की तरह चमकते हैं, जिसे निश्चित ही अनिल यादव ने हारी-बीमारी, दुख-तकलीफ और यात्राओं की उस बेशुमार मनहूसियतों से निकाला होगा। एक जगह वह लिखता है, ”एक दिन बहुत सुबह, रास्ते पर कोई बांसुरी बजाते हुए गुजरा।”

मंगलेश डबराल के पहाड़ पर ‘लालटेन’ जलती थी। वीरेन डंगवाल के पहाड़ पर ”घुंडो घुंडो भात ठाकुरो अरु कमर तक दाल’ है, हरीशचंद्र पांडे के पहाड़ पर ‘बुरुंश खिले हैं’। अनिल यादव को पहाड़ पर बांसुरी सुनाई पड़ती है। सुन रहे हैं पंत जी? आप तो “तेरे बाल-जाल में कैसे उलझा दूं लोचन” ही देखते रहे।

क्या पहाड़ के लोग पहाड़ को छिपाते हैं ! इसका भरम अनिल ने खोला। पहाड़ पर बहुत लोग जाते हैं और लौट आते हैं। कोई तीर्थाटन के लिए जाता है, कोई पर्यटन के लिए, कोई दुर्गम चोटियों को फतेह करने। अनिल पहाड़ में धंसने और फंसने के लिए जाता है। वह नये किस्म का “बछेंद्री पाल” है।

– तीन –

यह किताब पत्रकारिता के मामूली वाक्य से शुरू होती है।

”कोई पूछे पिंडर घाटी कैसी जगह है !”

यह कोई शुरुआत है। बेवकूफी की लाइन। बकवास भरी। उबाऊ और चिढ़ाऊ।

पहला वाक्य ऐसा होना चाहिए कि सारी महफिल समेट ले। बम विस्फोट जैसा। पहले वाक्य में इतनी रोशनी होनी चाहिए कि आप चकाचौंध हो जाएं। जैसे बिरहे की पहली लाइन में होती है। धमाकेदार इंट्री।

भेजाय पतिया लहरी मांगें गवनवां..इस तरह

पहला वाक्य मरा हुआ, सुस्ताता हुआ।

– चार –

लेकिन, लहर आगे खुलती है। जब अनिल यादव अपने पत्रकार को धकेलकर पीछे करते हैं और अपने कवि-कथाकार को आगे करते हैं।

यह टुकड़ा देखिए –

”मैं हिमालय दर्शन लॉज के एक कमरे में सो रहा हूं। अंधेरा है। वह कहीं से ऊबी हुई आती है, दरवाजे पर नन्हीं लात मारती है, ‘माट्टर द्वार खोल।’ दरवाजा भड़ाक से खुल जाता है। उसने सोचा नहीं था, ऐसा इतनी आसानी से नहीं हो जाएगा, मुंह में हाथ डाले हकबकाई खड़ी रहती है, फिर जान लगाकर भागते हुए दूर जाकर हंसती है। ऐसी हंसी जो गले में भय और अचरज के बीच रगड़ खाकर किलकारी में बदल गई है। कोई उसे डांट रहा है, कंबल के भीतर सुनाई देता है।”

यह वही छोटी बच्ची जोती है, जिसके बारे में लेखक कहता है कि कोई पूछे पिंडर घाटी कैसी है तो मैं कहूंगा जोती जैसी है।

‘गले में भय और अचरज के बीच रगड़ खाकर किलकारी”। ऐसी सी जगहों पर अनिल की भाषा का जादू खुल जाता है।

– पांच –

उसका गद्य संस्कृत कवियों की याद दिलाता है। यह वर्णन देखिए।

“आज कई दिन बाद आसमान खुल गया है। पश्चिम में जहां तक नजर जाती है सब कुछ नील-लोहित हो गया है। पेड़ों के धुले पत्ते हवा में हिलते हैं तो चमक की लहरें बनती हैं। मल्ला और किलपारा के बीच में सिंदूरी, जोगिया, प्याजी, फिरोजी और इतने रंगों के बादल चले आ रहे हैं कि उनके नाम अभी बने नहीं हैं। मैं देर तक चकित रहता हूं, अंदर कुछ पिघलता है और अचानक खुश हो जाता हूं। आशा और निराशा परिस्थितियों से ज्यादा रंगों के खेल लगने लगते हैं। मैंने इस करिश्मे के असर में सोचा, अभी कुछ दिन और रहा जा सकता है।”

क्या गाया था नागार्जुन ने –

तुंग हिमालय के कंधों पर

छोटी-बड़ी कई झीलें हैं,

उनके श्यामल नील सलिल में

समतल देशों से आ-आकर

पावस की ऊमस से आकुल

तिक्त-मधुर विष-तंतु खोजते

हंसों को तिरते देखा है।

बादल को घिरते देखा है।

और कालिदास ने —

धूमज्योतिस्सलिलमरुतां संनिपातः क्व मेघः |( धुएं, पानी, धूप और हवा का जमघट बादल कहां !

– छह –

यह किताब पहाड़ के जीवन को जिस गहराई में देखती है और वहां के दुख-दर्द को जिस तरह बखान करती है, वह सरकारों के मुंह पर काला धब्बा तो है ही, बल्कि उस विकासवादी सभ्यता के लिए भी प्रश्नचिह्न खड़ा करती है, जिसके बारे में हमारे देश में पंचसितारा होटलों और संसद की गलियारों में डींगें हांकी जाती है।

गोपालदास नीरज की कविता है- सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी..। अनिल यादव हिमालय की तलहटी के उस आखिरी द्वार को दिखाते हैं, जहां “खिलाफ सिंह दानू बर्फ में दब गया।”

कीड़ाजड़ी न तो कीड़ा है, न जड़ी है। यह एक कामातुर पुरुष समाज की योनेच्छा की प्रतिपूर्ति में शहीद हो रहे पर्वतवासियों की अकथ कहानी है, जिसे अनिल यादव ने सबको सुना दी है।

अब न कोई परदा बचा

और न कोई रिवाज।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.