— कुमार कलानंद मणि —

अहमदाबाद के मिल मज़दूरों को अहिंसा की जीवन-घूँटी पिलाने वाले महात्मा गांधी ने मालिक और मज़दूर के संबंधों को संघर्ष की बजाय समानता और परस्पर सहयोग के आधार पर पुनर्परिभाषित किया। उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि जितना महत्त्व पूंजी का है, उतना ही श्रम का भी। गांधी के नेतृत्व में हुए उस ऐतिहासिक मज़दूर आंदोलन से “ट्रस्टीशिप” के सिद्धांत का उदय हुआ—एक ऐसा विचार जो पूंजीपति को समाज का एक ट्रस्टी मानता है, न कि सर्वस्व स्वामी।

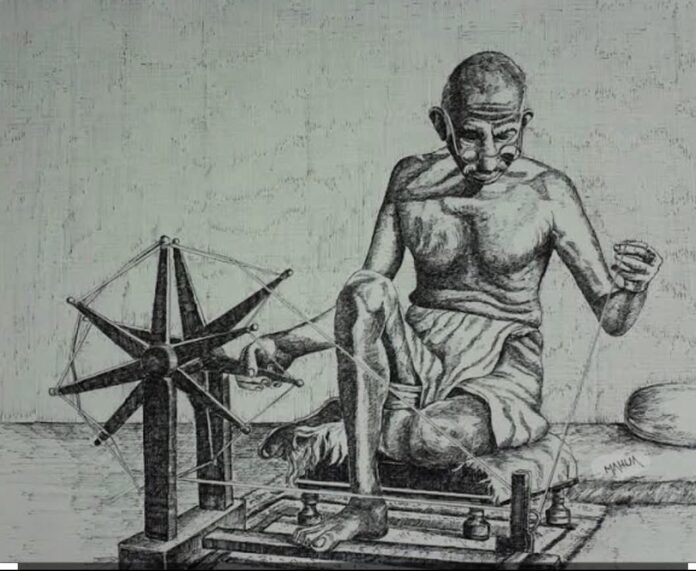

जहां कार्ल मार्क्स ने दुनिया के सर्वहारा वर्ग को शोषण से मुक्ति का मार्ग दिखाया और उन्हें अपना भाग्य विधाता बनने के लिए प्रेरित किया, वहीं गांधी ने उस क्रांतिकारी विचारधारा को भारतीय संदर्भ में आचरण का धरातल प्रदान किया। उन्होंने केवल विचार ही नहीं दिए, बल्कि उन्हें जिया। गांधी स्वयं को एक मज़दूर, बुनकर और भंगी मानते थे। संभवतः 11 मार्च 1922 को साबरमती-अहमदाबाद की अदालत में उन्होंने यही परिचय दिया था। उन्होंने अपने पुत्र मणिलाल को भी एक बेहतर मज़दूर और बुनकर बनने का संदेश दिया था। ऐसे कितने सुधारक हुए हैं जिन्होंने न केवल अपने को, बल्कि अपने परिवार और हज़ारों अनुयायियों को स्वेच्छा से सर्वहारा बनाया?

गांधी ने 1909 में अपने चर्चित ग्रंथ हिंद स्वराज में औद्योगिकीकरण के अमानवीय चेहरे को “शैतानी सभ्यता” कहा था। उन्होंने उन मशीनों को ख़तरनाक बताया था जो मनुष्य को उसके श्रम, उसकी रचनात्मकता और उसकी गरिमा से वंचित करती हैं।

आज, जब हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश कर चुके हैं, वह गांधीवादी चेतावनी एक नई विकरालता के साथ हमारे सामने खड़ी है। तीव्र वैज्ञानिक प्रगति और उद्योगों में रोबोटों तथा स्वचालन (automation) के व्यापक उपयोग ने मज़दूरों के समक्ष एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया है। तकनीकी नवाचार जिस गति से मानव श्रमिकों को विस्थापित कर रहा है, वह न केवल रोज़गार की स्थिरता पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि मानवीय गरिमा की नींव को भी डगमगाने लगा है।

यह परिस्थिति केवल आर्थिक नहीं, नैतिक संकट भी है। जब मशीनें मनुष्य का स्थान लेती हैं, तब पूंजी और मुनाफा तो बढ़ता है, पर श्रम और संवेदना का ह्रास होता है। यह मज़दूरों की मुक्ति के मार्ग में एक नया और विकट अवरोध है—जो पहले से कहीं अधिक जटिल और अमानवीय है।

ऐसे समय में दुनिया भर के श्रमिक संगठनों और सामाजिक आंदोलनों को इस चुनौती का सामना न केवल नीति-निर्माण के स्तर पर, बल्कि विचारधारा और संगठन की नई दृष्टि के साथ करना होगा। बदलते आर्थिक परिदृश्य में श्रमिकों के अधिकारों, उनकी सुरक्षा और उनकी प्रासंगिकता की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि गांधी और मार्क्स की परंपराएं एक बार फिर संवाद करें—संघर्ष और सहयोग के नए संतुलन की तलाश में।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.