भारत गणराज्य के स्वधर्म की इस शृंखला के पहले लेख में हमने सर्वधर्मसमभाव यानी सेकुलरवाद की चर्चा की थी। अब हम स्वधर्म के दूसरे सूत्र यानी समता या समाजवाद की चर्चा करेंगे। समता एक आधुनिक विचार है। सभी इंसान बराबर हैं, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन चूँकि इंसान बराबर हैं इसलिए उन्हें बराबर संसाधन और सम्मान मिले, यह विचारधारा पूरी दुनिया के लिए नई है। समता को धुरी बनाकर एक नई सामाजिक व्यवस्था खड़ी करने की कल्पना तो बिल्कुल ही नई है। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि समता का यह विचार उन्नीसवीं सदी में यूरोप की समाजवादी विचारधारा और बीसवीं सदी में बोल्शेविक क्रांति के असर से भारत में आया। इसलिए अक्सर यह मान लिया जाता है कि समता की भावना भारतीय मानस के लिए अपरिचित या अस्वीकार्य है।

भारत के स्वधर्म की खोज करते समय इस मान्यता की पड़ताल करना लाजिमी है। एक मायने में पूरी दुनिया का इतिहास ग़ैर-बराबरी और अन्याय का इतिहास रहा है। लेकिन भारतीय सभ्यता में जातीय ग़ैर बराबरी एक ऐसा सच है जो उसे दो अर्थ में बाक़ी दुनिया से अलग करता है। पहला तो जाति व्यवस्था ग़ैर बराबरी को स्थायी संस्थागत ढाँचा देती है। दूसरा हिंदू धार्मिक ग्रन्थ इस ग़ैर बराबरी को एक वैचारिक और धार्मिक जामा पहनाते हैं। लेकिन इस आधार पर विषमता को भारत का स्वधर्म मानना जल्दबाज़ी होगी। किसी व्यवस्था का होना भर यह साबित नहीं करता कि वह समाज का आदर्श था। भारत का स्वधर्म शास्त्रों और बादशाहों का मोहताज नहीं रहा। इसकी सबसे स्पष्ट व्याख्या आन्दोलनों में हुई — बौद्ध दर्शन, सूफी-भक्ति परंपरा और राष्ट्रीय आंदोलन। और इन तीनो बड़े आंदोलनों ने एक स्वर में जाति व्यवस्था को ख़ारिज किया। इसलिए समता के विचार के प्रसार और इसके भारतीय स्वरूप को हम केवल विदेशी असर से नहीं समझ सकते। जाहिर है समाजवादी विचारधारा भारत में किसी कोरे कागज पर नहीं लिखी गई थी। पहले से स्थापित विचारों से साथ द्वंद्व और संवाद के ज़रिए ही समता के विचार ने भारतीय मानस में अपनी जगह बनाई।

इसके मूल में है करुणा की अवधारणा। किसी दूसरे का दुख देखकर हमारे हृदय में जो कंपन होता है वह है करुणा। पहले यह विचार दया के स्वरूप में आता है। महाभारत का अनुशासन पर्व दया को धर्म का मूल बताता है। लेकिन बौद्ध दर्शन में यह अवधारणा कई मायने में बदल जाती है। करुणा केवल दया भावना नहीं है। जहाँ भी प्राणी दुःख में हों, उनके दुःख को हटाने की गहरी इच्छा ही करुणा है। बौद्ध दर्शन इस भावना को सक्रिय कर्म से जोड़ता है। और इस कर्म को समझदारी यानी प्रज्ञा से। अपने इस मूल स्वरूप में करुणा की अवधारणा में उन सब विचारों का बीज है तो आगे चलकर समाजवाद कहलाया। अगर करुणा सच्ची है तो वह दुख निवारण के व्यक्तिगत प्रयास तक सीमित नहीं रह सकती। उसे समाज में व्याप्त दुख के ढांचागत कारणों पर गौर करना होगा और उसके लिए आमूल-चूल संस्थागत परिवर्तन की माँग करनी पड़ेगी। करुणा को प्रज्ञा और सम्यक दृष्टि से जोड़ना बौद्ध दर्शन को कई मायने में समता के आधुनिक दर्शन से कहीं आगे लाकर खड़ा करता है।

सूफी और भक्ति आंदोलन ने समता के विचार को एक नया आयाम दिया। सूफी संतों की वाणी में करुणा को रहम का रूप दिया गया है। “बिस्मिल्लाहि र्रहमानि र्रहीम” की जड़ में इस्लाम की यह धारणा है कि यह सृष्टि अल्लाह की रहमत की अभिव्यक्ति है। भारत की सूफी परंपरा ने इस बुनियादी सूत्र से एक नया सिद्धांत गढ़ा।अगर दुनिया अल्लाह की रहमत से बनी है तो हमे दुनिया के हर प्राणी पर रहम रखनी चाहिए। रहम सिर्फ ईश्वर का नहीं बल्कि इंसान का भी गुण बने, यही रूहानियत का रास्ता है। यही एक सच्चे सूफी की पहचान है। सामाजिक संदर्भ में इसका मतलब है कि इंसान दूसरे इंसानों की ख़िदमत करे, सभी से मुहब्बत करे। रहम ही अदल् या न्याय का आधार है। भक्ति आन्दोलन के संतों ने भी अपने तरीके से और कई बार सूफी संतों के साथ जुड़कर समता के संस्कार को गहरा किया। आम तौर पर उन्होंने सामाजिक-आर्थिक ग़ैर बराबरी को सीधे तौर पर चुनौती देने की बजाय उसके दार्शनिक और आध्यात्मिक आधार पर चोट की। कबीर, रविदास, तुकाराम और बसवन्ना जैसे कुछ संतों ने सीधे-सीधे जाति व्यवस्था की ऊंच-नीच पर प्रहार किया। लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने भी समाज में समता का संस्कार पुष्ट किया।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध और बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में स्वधर्म के इस अंश को नए सिरे से परिभाषित करने के दो तरह के प्रयास हुए। पहला पश्चिम की समाजवादी विचारधारा और फिर रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरणा लेकर आर्थिक समता स्थापित करने का प्रयास था। दूसरा औपनिवेशिक राज और शिक्षा से मिले अवसर का उपयोग कर जाति व्यवस्था और पुरुषवादी सत्ता को चुनौती देकर सामाजिक समता स्थापित करने का प्रयास था। यह भारत के स्वधर्म में उलट-फेर नहीं था बल्कि उसमें नए आयाम जोड़कर उसका विस्तार था। इस विस्तार के तीन पक्ष थे। पहला, समता अब एक आध्यात्मिक सिद्धांत की जगह समाज दर्शन का सिद्धांत बना। इस दर्शन ने ईश्वर के समक्ष बराबरी की जगह भौतिक जगत में बराबरी पर ध्यान दिया। दूसरा, समता का विचार अनेक मूल्यों में से एक नहीं था, बल्कि यह आदर्श समाज निर्माण का केंद्र बिंदु बना। या, कम से कम एक ऐसा मूल्य बना जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती थी। तीसरा, अब समता की जिम्मेदारी स्वयं व्यक्ति पर नहीं बल्कि राज्य पर थी। समतामूलक समाज बनाना अब केवल एक व्यक्तिगत संस्कार बनाने की चुनौती नहीं रही। यह अब एक व्यवस्था परिवर्तन की चुनौती बनी।

भारत के संविधान ने इन तीनो अर्थ में समता के आदर्श को समाहित किया। ‘सेकुलरवाद’ की तरह यहाँ भी यह बहस बेमानी होगी कि ‘समाजवाद’ संविधान में कब और क्यों डाला गया। सच यह है कि अपने मूल स्वरूप में ही भारत का संविधान समता के विचार से ओतप्रोत है। अपने विशिष्ट भारतीय अंदाज़ में समता का विचार गणराज्य के स्वधर्म को परिभाषित करता है।

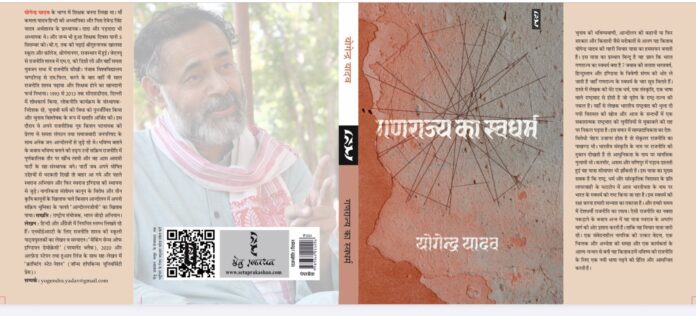

(लेखक की नई पुस्तक “गणराज्य का स्वधर्म” (सेतु प्रकाशन) से उद्धृत और सम्पादित अंश)

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.