— जयराम शुक्ल —

अतीत की जुगाली अमूमन हताशा का परिचायक होती है लेकिन वर्तमान की नापजोख के लिए उससे प्रामाणिक पैमाना दूसरा नहीं हो सकता। समाज के मूल्य और कीमतों को नापने के लिए वक्त के पीछे पलटना ही पड़ता है। मशीन के दखल ने मनुष्य की संवेदनाओं को उत्तरोत्तर भोथरा किया है। आज के हालात यह हैं कि संवेदनाएं हृदयहीन सूचनाओं में बदल गयी हैं। आजादी के बाद मशीनीकरण ने आदमी का जितना सशक्तीकरण किया है संवेदनाएं उसी दर से भोथरी होती चली गयीं, हर क्षेत्र में।

बीआर चौपड़ा की दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म ‘नया दौर’ में देश के भविष्य की झाँकी थी। मशीन और आदमी के बीच संघर्ष की। अंतत: मशीन जीत जाती है। मशीन अपने आविष्कारक को ही परास्त कर देती है। गोया कि यह नए जमाने की भस्मासुर कथा हो। कवि-कलाकार को इसीलिए विज्ञान विशारद और भविष्यद्रष्टा कहा गया है। वह आगे की भाँप लेता है।

पुराण कथाओं में भविष्य के संकेत छुपे होते हैं। शंकरजी ने भस्मासुर पैदा किया फिर उसी के डर से भागते फिरते रहे। तब अंतिम व्यवस्था विष्णुजी के पास थी, उन्होंने अपनी युक्ति से शंकरजी को मुक्ति दिलायी। इस युग के भस्मासुरों से कौन मुक्ति दिलाए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। दुनिया में जब पहले परमाणु बम का परीक्षण हुआ तो सबसे दुखी-क्लांत आइंस्टीन ही हुए। उन्हें अपनी थ्योरी पर अफसोस हुआ, लेकिन तीर तो कमान से निकल ही चुका था। बाद में हिरोशिमा-नागासाकी में जो नरसंहार हुआ दुनिया आज भी उसके स्मरण मात्र से सिहर उठती है।

अमेरिका-सोवियत शीतयुद्ध काल में जितने भी शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता थे, सभी ने संयुक्त हस्ताक्षर के साथ एक अपील जारी की थी कि दुनिया को सिर्फ गाँधी के शांति-अहिंसा के आदर्शों, सिद्धांतों से ही बचाया जा सकता है। युद्ध तो सृष्टि के विनाश का आखिरी विकल्प है। यह भी जोरदार बात है कि उन्हीं गांधी को उनके जीते जी शांति के नोबेल पुरस्कार लायक नहीं समझा गया था, और उनके समकालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल को यही सम्मान बख्शा गया। उसी कोटि के नेताओं में हाल-फिलहाल युद्धप्रेमी बराक ओबामा को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। जबकि गांधी और उनके विचार आज भी भस्मासुरों से दुनिया की वैसे ही रक्षा कर सकते हैं जैसे पुराण कथा में विष्णुजी ने किया था।

व्यावहारिक तौर पर देखें तो सबसे ज्यादा अवहेलना आज गांधी और उनके विचारों की ही हो रही है। यह बात अलग है कि सबसे ज्यादा योजनाएं और कार्यक्रम उन्हीं के नाम पर समर्पित किये गये हैं। यह लगभग वैसा ही है जैसे कि अदालत में गीता-कुरान की शपथ लेकर झूठी गवाही देना।

गांधी संवेदनाओं का मोल समझते थे, उनके लिए स्वतंत्रता संग्राम और आश्रम की घायल बकरी का इलाज करना एक जैसी ही बात थी। वे सतर्क और चिंतित थे कि मशीनयुग मनुष्य की संवेदनाओं को सोख लेगा। हिंद स्वराज में उनकी यह चिंता है। वे ग्राम्यवासिनी भारत माता के आराधक थे जबकि नेहरू ठीक इसके उलट। नेहरू की चली और यहां तक पहुँचते-पहुँचते हम लगभग वो सबकुछ खोते-खाते चले गये जिसे सहेजने की बात गांधीजी करते रहे।

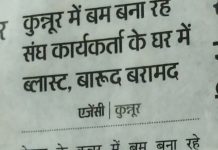

समाज के हर क्षेत्र में संवेदनाएं एक गति से भोथरी हुईं और सूखी हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी। अब बड़ी से बड़ी घटनाएं भी महज एक इवेंट होती हैं। खबरों की जगह सूचनाओं का दौर शुरू है। अखबार फास्टफूड जैसे हैं। आज का पत्रकार शायद ही अपने संदर्भ में कतरनों को अचार की तरह सहेज कर रखता हो। खबरें बेजान होती जा रही हैं इसलिए उनका अब समाज पर कोई दीर्घकालिक असर नहीं पड़ता। उनकी विश्वसनीयता गर्त में चली गयी। मजे की बात यह कि हर साल मीडिया समूह अपने-अपने विज्ञापन अभियानों में दावा करते हैं कि उनके अखबारों की प्रसार संख्या बढ़ रही है।

अखबार अब प्रथमतः खबरों के लिए नहीं निकाले जाते। इसलिए उनके लक्ष्य से वह वर्ग खारिज होता जा रहा है जिसके प्रति व्यवस्था या समाज को चिंतित होना चाहिए। देश में सबसे तेजी से बढ़ने का दावा करनेवाले एक समूह के टारगेट ग्रुप में गाँव-गरीब नहीं हैं। इनपर लिखने की घोषित पाबंदी है। यह मीडिया का नया दौर है। पाँच साल पहले टाइम्स आफ इंडिया के मालिक समीर जैन ने एक विदेशी अखबार को दिए इंटरव्यू में बड़ी ईमानदारी से कहा था- हम अखबार स्पेस सेल का बिजनेस करने के लिए निकालते हैं।

अखबार अब प्रथमतः खबरों के लिए नहीं निकाले जाते। इसलिए उनके लक्ष्य से वह वर्ग खारिज होता जा रहा है जिसके प्रति व्यवस्था या समाज को चिंतित होना चाहिए। देश में सबसे तेजी से बढ़ने का दावा करनेवाले एक समूह के टारगेट ग्रुप में गाँव-गरीब नहीं हैं। इनपर लिखने की घोषित पाबंदी है। यह मीडिया का नया दौर है। पाँच साल पहले टाइम्स आफ इंडिया के मालिक समीर जैन ने एक विदेशी अखबार को दिए इंटरव्यू में बड़ी ईमानदारी से कहा था- हम अखबार स्पेस सेल का बिजनेस करने के लिए निकालते हैं।

वस्तुतः पत्रकारिता पक्षकारिता में और पत्रकार पक्षकार में बदल चुके हैं।

अखबार का स्पेस खरीदना तो अडानी-अंबानी, टाटा-बिड़ला, माल्या और नीरव मोदी के बस की ही बात हो सकती है। वैसे इनमें से ज्यादातर अब प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मीडिया समूहों के मालिक-संचालक भी हैं। देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका के पिछले कई अंकों को गौर से पढ़ रहा हूँ, एडिटोरियल और एडवरटोरियल के बीच जो बारीक सी रेखा थी वह भी संपादन के इरेजर से मिटती जा रही है। स्पेस खरीदकर झूठ की तिजारत करना अब कितना आसान हो गया है आप देख सकते हैं। टीवी चैनल्स टाइम बेचते हैं। कोई भी घपलची इसे खरीद सकता है, आज का मीडिया खुला सेल है बिलकुल। सरकार पोषित मीडिया तो हमेशा से ही प्रोपेगेंडा का औजार रहा है। अब इस तरह के घालमेल में संवेदनाओं के लिए स्पेस कहाँ?

सत्तर-अस्सी के दशक की अखबारों और पत्रिकाओं की कई रिपोर्टिंग आज भी झिंझोड़कर रख देती हैं। 1978 में गीता-संजय चौपड़ा हत्याकांड हुआ था। एक नेवी अफसर के दो मासूम बच्चों को दिल्ली के दो दरिंदों ने अपहृत किया फिर नृशंसता के साथ कत्ल कर दिया था। उन दिनों मैं स्कूल का छात्र था फिर भी मेरे अवचेतन में वह घटना कभी-कभार प्रगट हो जाती है। उस हृदयविदारक घटना की जिस मार्मिकता के साथ क्रमबद्ध स्टोरीज आयीं उनसे संवेदनाओं का देशव्यापी ज्वार सा उमड़ आया था। हर माँ-बाप की प्रार्थना में उन बच्चों की सलामती की गुजारिश रहती थी मानो एक दुख ने समूचे देश को एक डोर में बाँध दिया हो।

इंडियन एक्सप्रेस के अश्विनी सरीन की कमला वाली स्टोरी जिसमें इस बात का परदाफाश किया गया था कि ऐसी भी मंडियां हैं जहां मवेशियों से भी सस्ती कीमत में महिलाओं को खरीदा जाता है। अश्वनी सरीन ने कमला को ढाई हजार रुपये में धौलपुर की मंडी से बोली बोलकर खरीदा था। ऐसा भी होता है…देश ने पढ़ा और देखा।…बागपत की माया त्यागी जिसकी इज्जत सियासत ने लूटी…’रविवार’ के उदयन शर्मा की वह कारुणिक रपट आज भी मेरे समकालीन मित्रों को याद होगी।

लेकिन मेरी स्मृतियों में जमी कुछ वर्ष पूर्व की लखनऊ की वो खबर आज भी विचलित कर देती है कि किस तरह एक बारात में नाचते-गाते कुछ युवा रास्ते में ठिठक कर एक आइसक्रीम पार्लर को बेवक्त खुलवाने की जिद करते हुए उस दुकानदार की चाकू मारकर हत्या कर देते हैं और अगले ही क्षण बारात में फिल्म ‘नया दौर’ के जोशीले तराने…ये देश है वीर जवानों…की बैंडधुन पर नाचते गाते आगे बढ़ जाते हैं। आज हम वाकई संवेदनाओं की मरुभूमि में खड़े हैं।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.