रामनन्दन मिश्र ग्रन्थावली के प्रकाशन की योजना और उसकी प्रासंगिकता पर विचार करने से पहले मुझे एक सैद्धान्तिक और मूलभूत प्रश्न पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। वह प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति-विचारक की ग्रन्थावली प्रकाशित करने का आधार और मानदण्ड क्या होना चाहिए। इसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि बिना किसी मानदण्ड के, बिना जाँचे-परखे, क्या किसी ऐरे-गैरे-नत्थू-खैरे की ग्रन्थावली प्रकाशित करने का कोई औचित्य हो सकता है? यदि ऐसा हो, तो सत्ता-प्रतिष्ठानों पर काबिज़ लोगों की प्रकाशित रचनावलियों की बाढ़ आ जाएगी। तब खुशामदी और महत्वाकांक्षी लोग अपने-अपने आकाओं की रचनावली छापकर अपनी स्वार्थ-सिद्धि में सतत संलग्न रहेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि समाज के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों में पाताल-छूती गिरावट आएगी। ऐसे में इस क्षेत्र में अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रेशम नियम लागू हो जाएगा—खोटे सिक्के सच्चे सिक्कों को प्रचलन से बाहर कर देंगे।

इसलिए मेरा मानना है कि किसी की रचनावली प्रकाशित करने से पहले सम्पादक और प्रकाशक को कोई न कोई मानदण्ड और आधार अपने सामने रखना चाहिए। उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और आध्यात्मिक प्रासंगिकता तथा औचित्य को ध्यान में रखना होगा। तब मेरे सामने मूल प्रश्न यह उठता है कि वह कौन-सा मानदण्ड हो, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति-विचारक की रचनावली प्रकाशित की जाए। मेरी समझ में ऐसा व्यक्ति वही होना चाहिए, जिसने क्षण (वर्तमान) और शाश्वत (भविष्य)—दोनों को साधने का पुरज़ोर प्रयास किया हो। वस्तुतः ऐसा व्यक्ति अपने जीवन और कर्म में क्षण और शाश्वत—दोनों को साधता है।

यहाँ ‘क्षण’ से आशय है कि वह अपने युग की प्रमुख समस्याओं पर विचार करता है और उन्हें सुलझाने के लिए संघर्ष करता है। इस प्रक्रिया में उसकी सफलता या असफलता का प्रश्न गौण हो जाता है। मुख्य बात होती है उसकी गहन साधना, उसकी अडिग प्रतिबद्धता और अंतिम मूल्य चुकाने की उसकी सतत तत्परता। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में इसे इस प्रकार कहा जा सकता है—

जहाँ-जहाँ भी ज्योति जली है,

जहाँ-जहाँ उजियाला है,

वहीं-वहीं खड़ा है कोई

अंतिम मूल्य चुकाने वाला।

लेकिन ऐसा व्यक्ति केवल अपने युग की समस्याओं से जूझने मात्र को ही अपने विचार और कर्म की इतिश्री नहीं मान लेता। वह उससे आगे की सोचता है, अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वह एक साथ एकयुगीन भी होता है और सर्वयुगीन भी।

यदि हम प्राचीन इतिहास-पुरातन की ओर दृष्टि डालें, तो राम और कृष्ण के चरित्र हमारे सामने आते हैं। राम एक ओर रावण से युद्ध करते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं, तो दूसरी ओर सर्वयुगीन सामाजिक-सांस्कृतिक मर्यादाओं की स्थापना कर ‘मर्यादा पुरुषोत्तम’ बनते हैं।

इसी प्रकार कृष्ण एक ओर कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनते हैं, तो दूसरी ओर भगवद्गीता के शाश्वत संदेश के माध्यम से सर्वयुगीन बन जाते हैं। इन दोनों के लिए एकयुगीन और सर्वयुगीन होना निरंतरता में है। उनके इन्हीं कर्मों से लोकमानस में अवतार की कल्पना भी उत्पन्न हुई होगी। उनके द्वारा निर्धारित मार्ग शाश्वत बन जाता है। उनका जीवन, विचार और कर्म मानव-जाति के लिए धरोहर के रूप में स्थापित हो जाता है। विशेषकर समाज के संकट-काल में वे आगे आने वाली पीढ़ियों के दिल-दिमाग में कौंधते हैं, कचोटते हैं और प्रेरित करते हैं। लोग उनके जीवन और विचार से प्रेरणा लेकर अपने युगधर्म का निर्धारण करते हैं और उसके अनुरूप जीवन तथा कर्म करते हैं।

यदि हम अपने युग की बात करें, तो महात्मा गांधी का व्यक्तित्व हमारे सामने उपस्थित होता है। वे एक ओर अपने समय की ज्वलंत समस्याओं से जूझते हैं—दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरुद्ध संघर्ष करते हैं और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को सदैव तत्पर रहते हैं। इस प्रकार वे अपने युगधर्म के निर्धारण में कोई कसर नहीं छोड़ते। दूसरी ओर, अपनी पुस्तक हिन्द स्वराज के माध्यम से वे मानव-जाति के लिए एक नई सभ्यता का स्वप्न बुनते हैं। इतना ही नहीं, मंगल प्रभात लिखकर वे मनुष्य-मात्र के लिए एक सर्वयुगीन जीवन-यात्रा और जीवन-शैली की स्थापना करते हैं। इसी संदर्भ में बाबा विनोबा भावे ने लिखा है कि पाँच सौ वर्ष बाद भी भले ही बापू की अन्य रचनाएँ विस्मृत हो जाएँ, मंगल प्रभात तब भी टिका रहेगा, क्योंकि वह उनकी अपनी अंतरात्मा की अभिव्यक्ति है।

लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि हर युग में ऐसा पुरुषार्थ साधने वाला व्यक्ति अकेला नहीं होता। उसके साथ अनेक सहयोगी और सहभागी होते हैं। राम को हनुमान की आवश्यकता होती है और कृष्ण को अर्जुन की। गांधी को भी विनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी, काका कालेलकर, महादेवभाई देसाई, जमनालाल बजाज, प्यारे लाल नायर जैसे अनेक सहयोगियों का साथ मिला। बापू के पीछे आमजन की विशाल फौज खड़ी करने में इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

ऐसे विरल महापुरुष द्वारा युगधर्म का स्वरूप निर्धारित होने के बाद अनेक लोग उसे अपने-अपने ढंग से साकार करने का प्रयास करते हैं। भले ही वे उस परम पुरुषार्थी से वैचारिक स्तर पर मतभेद रखते हों, फिर भी वे अपने-अपने स्तर से उस युगधर्म को मूर्त रूप देने का प्रयास करते हैं। उनकी अपनी साधना और प्रतिबद्धता होती है। इसी स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सूर्य सेन, खुदीराम बोस, सुभाष चन्द्र बोस जैसे अनेक क्रांतिकारियों के पराक्रम और बलिदान को स्मरण करते हैं।

यदि धर्म और अध्यात्म की भाषा में कहा जाए, तो ऐसे परम पुरुषार्थ के अनेक याज्ञिक होते हैं। प्रारंभ में छोटे-छोटे यज्ञ होते हैं, जो क्षेत्र और काल—दोनों की दृष्टि से सीमित होते हैं। किंतु जन-जागरण और चेतना-निर्माण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे उस महान युगपुरुष के अवतरण के लिए अनुकूल भूमि और वातावरण तैयार करते हैं। वस्तुतः उन्हीं के कंधों पर सवार होकर वह महापुरुष आता है और महायज्ञ का मुख्य याज्ञिक बनता है।

भारत की स्वतंत्रता-आंदोलन के इतिहास पर दृष्टि डालें, तो यह तथ्य और स्पष्ट हो जाता है। 1857 के विद्रोह से पहले विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सशस्त्र विद्रोह हुए—संथाल विद्रोह, भील विद्रोह, नील विद्रोह, संन्यासी-फकीर विद्रोह—जिनका इतिहास सर्वविदित है। भले ही इनका 1857 के विद्रोह से सीधा संबंध न हो, किंतु उसके प्रेरक के रूप में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता।

इसी प्रकार 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले अनेक धार्मिक-सामाजिक आंदोलनों की भूमिका को स्वीकार करना होगा। 1920-21 में गांधी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर संभालना भी कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इसके पीछे कांग्रेस के भीतर गरम-नरम दलों और कांग्रेस से बाहर क्रांतिकारी आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वस्तुतः इतिहास में कोई भी घटना अचानक आकाश से नहीं गिरती—उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अवश्य होती है।

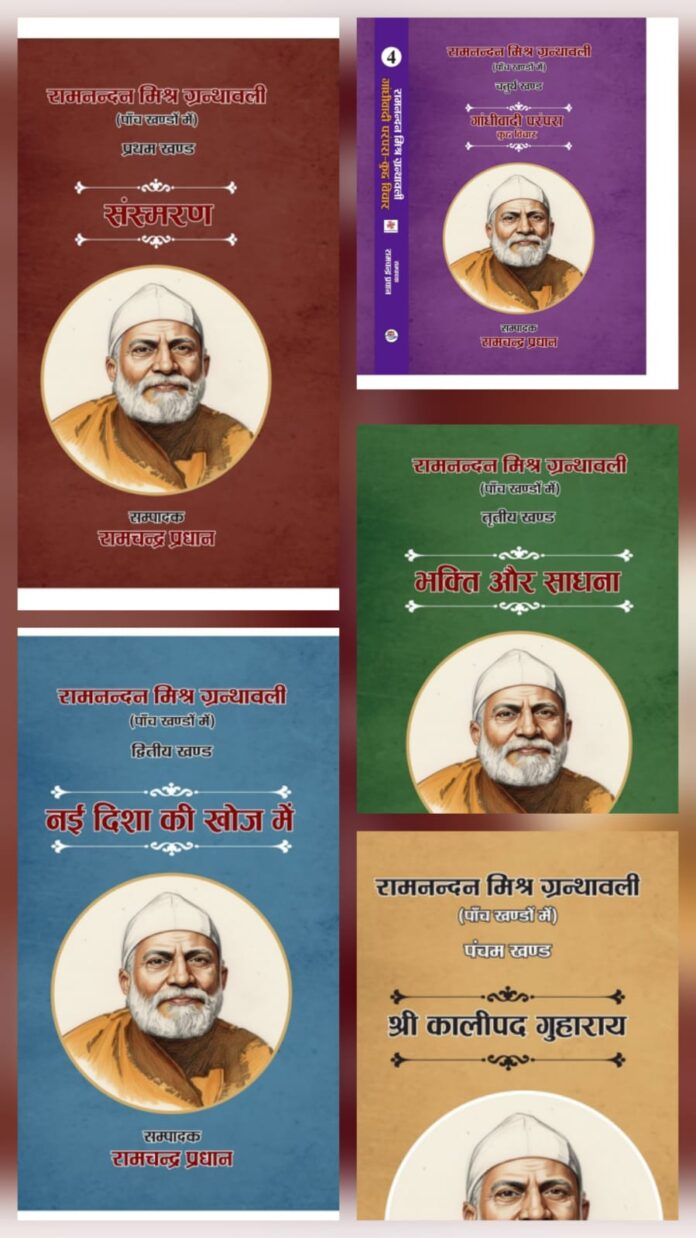

इन्हीं संदर्भों में हम रामनन्दन मिश्र ग्रन्थावली की आवश्यकता और प्रासंगिकता पर विचार कर रहे हैं। आगे के पृष्ठों में हम यह देखेंगे कि उनका जीवन, चिंतन और कर्म उनकी ग्रन्थावली के प्रकाशन के लिए किस हद तक औचित्य प्रदान करता है। किंतु उससे पहले हमें उस कालखंड को समझना होगा, जिसमें रामनन्दन मिश्र का जीवन-क्रम संचालित हुआ।

यह स्वीकार करना होगा कि गांधीवादी युग का उनके जीवन, कर्म और चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह बात आगे उनके जीवन और कार्यों के विश्लेषण से और अधिक स्पष्ट होगी। इसकी पृष्ठभूमि के रूप में गांधी युग की प्रमुख विशेषताओं को समझना अत्यंत आवश्यक है।

1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से, लंदन होते हुए, भारत लौटे। तब तक दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध उनके संघर्ष की कथा व्यापक रूप से प्रसिद्ध हो चुकी थी। उन्हें कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर, कांग्रेस के नरम दल के नेता गोपालकृष्ण गोखले तथा प्रमुख ईसाई विचारक सी. एफ. एंड्रयूज़ की मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। गोखले की सलाह पर गांधी ने भारत की आत्मा को समझने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की। इस क्रम में उन्होंने आम और खास—दोनों प्रकार के लोगों से गहन संवाद किया।

अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना इसी प्रक्रिया का परिणाम थी। उसके नाम से ही स्पष्ट था कि यह पारंपरिक अर्थों में आश्रम नहीं था। इसके अंतेवासियों को एकादश व्रतों के आधार पर जीवन संचालित करने का संकल्प लेना होता था। इनमें पुरातन पंचमहाव्रतों के साथ-साथ छह अन्य व्रत भी शामिल थे, जो सीधे-सीधे देश की ज्वलंत समस्याओं से जुड़े थे।

आगे चलकर 1917 और 1919 के बीच उन्होंने तीन क्षेत्रीय और एक राष्ट्रीय रावलाड सत्याग्रह संचालित किया। पहले तीनों में संबधित लोगों से कुछ राहत मिली। गाँधी की लोगों के बीच मान्यता बढ़ी। रावलाह सत्याग्रह को उन्हें हिंसा ग्रसित होने के कारण वापस लेना पड़ा। लेकिन इसी बीच जालियांवाला बाग की घटना हो गयी। खिलाफत आन्दोलन पहले से चल रहा था। उसके नेताओं के आग्रह पर गाँधी उससे भी जुड़ गए। तबतक कांग्रेस का पुराना नेतृत्व अनेक कारणों से कमजोर पड़ गया था। क्रान्तिकारी आन्दोलन भी सरकार की दमनकारी नीति के सामने निस्तेज साबित हो रहा था। देश को एक नए नेता की तलाश थी।

उस समय भारत के जनमानस को गाँधी सबसे उपयुक्त व्यक्ति लगने लगे थे। सन् 1920 के नागपुर कांग्रेस ने उन्हें देश का मुर्धम्य नेता बना दिया। असहयोग तो कुछ महीने पहले से ही चल रहा था। आगे चलकर साइमन कमीशन के विरोध करने से लेकर नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा ‘भारत छोड़ों तक कई राष्ट्रव्यापी आंदोलन का संचालन कर भारत में अंग्रेजी राज की जड़े हिला दी।

लेकिन हम राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास पर विचार नहीं कर रहे है। हमारे सामने मुख्य प्रश्न है कि आम जनता कब किसी ऐताहासिक व्यक्ति की कब और क्यों बात सुनती है, उसके बताए मार्ग पर चलने के लिए तत्पर क्यों हो जाती है? उस क्रम में वह हर तरह की त्याग तपस्या के लिए तैयार हो जाती है। यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि रामनन्दन मिश्र जैसे अनेक लोगों की त्याग तपस्या को समझाने के लिए यहाँ इस प्रश्न पर विचार करना जरूरी है। पूरे गाँधी और गाँधी युग को समझे बिना इसे समझना संभव नहीं होगा।

विद्वान लोग किसी बड़ी ऐतिहासिक घटना को घटित होने के लिए दो बातों की अहमियत मानते हैं जिसे वे Objective and subjective कारण बताते हैं। यानी विशेष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति के साथ-साथ किसी उस ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया में व्यक्ति विशेष की भी उसके जीवन कर्म और विचार की भी अहम भूमिका होती है। इन दोनों तरह का शक्तियों में किस की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होगी. इसका निर्णय करना कठिन होता है। हों, इतना तो कहा जा सकता है कि किसी ऐतिहासिक क्षण ऐसा होता है कि व्यक्ति विशेष लोगों की आशाओं, नि. राशाओं, पुरुषार्थ को अपने व्यक्तित्व और कर्म में प्रतिविम्बित करने लगता है। आम आदमी की मूल चाहत का वह प्रतीक बन जाता है। तब उसकी हर विचार, कर्म यहाँ तक उसकी शारीरिक और मानसिक भाव भंगिमा भी लोगों को उद्वेलित करती है, प्रोत्साहित करती है, सब कुछ न्यौछार करने की प्रेरणा देती है। उसका लोगों के साथ ऐसा तदाग्य बनता है कि वह व्यकि और समष्ठि का तद्रूप बन जाता है।

अगर भारत की राजनीति पर 1920 1947 तक नजर डालें तो महात्मा गाँधी अपने जीवन में व्यष्ठि समष्ठि समेटे दिखते हैं। बीसवीं सदी अपने-अपने क्षेत्र और काल में ऐसे अनेक व्यक्ति दिखते हैं जैसे लेलिन, माओ, होचीमीन कास्ट्रो उपरोक्त संदर्भ में ही महात्मा गाँधी के पुरुषार्थको समझा जा सकता है। इसका मतलब कतई नहीं है कि मात्र गाँधी के पुरुषार्थ से भारत को आजाद मिली। इसमें तिलक, भगत सिंह, सुभास चन्द्र बोस आदि लोगों की भूमिका को भी इनकार नहीं कर सकता। ले. किन करोड़ो लोगों का भारत की आजादी को प्रेरणा देने में, प्रेरित करने में गाँधी का भूमिका नकारना उस युग के इतिहास को झुठलाना होगा।

इसी वृहद् संदर्भ में हमें रामनन्दन मिश्र के जीवन कर्म एवं चितन को समझना होगा। उसी क्रम में ‘रामनन्दन मिश्र ग्रन्थावली की प्रासगिकता और उपादेयता भी स्पष्ट हो जाएगी। रामनन्दन मिश्र का जन्म 16 जनवरी 1906 को दरभंगा जिला के गाँव रघुनाथपुर पतोर में हुआ था। उनके पिता उस क्षेत्र के बड़े जमीदार थे। वस्तुतः उस कालखण्ड में पूरे पूर्वी भारत में विशेषकर बंगाल, विहार, उड़ीसा में जमीदारी प्रथा का बोलवाला था। किसानो की स्थिति काफी दयनीय थी। उन पर हर तरह का अत्याचार, जमीदारों द्वारा किया जाता था।

आगे चलकर 1917 और 1919 के बीच उन्होंने तीन क्षेत्रीय और एक राष्ट्रीय रॉलेट सत्याग्रह का संचालन किया। पहले तीन आंदोलनों में संबंधित लोगों को कुछ राहत मिली और गांधी की जनमानस में मान्यता बढ़ी। रॉलेट सत्याग्रह को उन्हें हिंसाग्रस्त हो जाने के कारण वापस लेना पड़ा। इसी बीच जलियाँवाला बाग की घटना घटित हो गई। खिलाफत आंदोलन पहले से चल रहा था और उसके नेताओं के आग्रह पर गांधी उससे भी जुड़ गए। तब तक कांग्रेस का पुराना नेतृत्व अनेक कारणों से कमजोर पड़ चुका था। क्रांतिकारी आंदोलन भी सरकार की दमनकारी नीति के सामने निस्तेज सिद्ध हो रहा था। देश को एक नए नेता की तलाश थी।

उस समय भारत के जनमानस को गांधी सबसे उपयुक्त व्यक्ति प्रतीत होने लगे। सन् 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन ने उन्हें देश का प्रमुख नेता बना दिया। असहयोग आंदोलन तो कुछ महीने पहले से ही प्रारंभ हो चुका था। आगे चलकर साइमन कमीशन के विरोध से लेकर नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ तक कई राष्ट्रव्यापी आंदोलनों का संचालन कर उन्होंने भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ों को हिला दिया।

लेकिन यहाँ हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास पर विस्तार से विचार करना नहीं है। हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह है कि आम जनता किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की बात कब, क्यों और किस परिस्थिति में सुनती है तथा उसके बताए मार्ग पर चलने के लिए तत्पर क्यों हो जाती है। उस क्रम में वह हर प्रकार के त्याग और तपस्या के लिए स्वयं को क्यों तैयार कर लेती है। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि रामनन्दन मिश्र जैसे अनेक लोगों के त्याग और तपस्या को समझने के लिए इस पर विचार करना आवश्यक है। पूरे गांधी युग और उसकी प्रकृति को समझे बिना इसे समझना संभव नहीं है।

विद्वानों का मत है कि किसी बड़ी ऐतिहासिक घटना के घटित होने में दो प्रकार के कारण महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें वे ‘वस्तुनिष्ठ’ (Objective) और ‘व्यक्तिनिष्ठ’ (Subjective) कारण कहते हैं। अर्थात् विशेष सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के साथ-साथ उस ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया में व्यक्ति-विशेष के जीवन, कर्म और विचार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन दोनों शक्तियों में से किसकी भूमिका अधिक निर्णायक होती है, इसका निर्धारण करना कठिन होता है। किंतु इतना तो कहा ही जा सकता है कि किसी ऐतिहासिक क्षण में ऐसा समय आता है जब व्यक्ति-विशेष जनता की आशाओं, निराशाओं और पुरुषार्थ को अपने व्यक्तित्व और कर्म में प्रतिबिंबित करने लगता है। वह आमजन की मूल आकांक्षाओं का प्रतीक बन जाता है। तब उसके विचार, कर्म, यहाँ तक कि उसकी शारीरिक और मानसिक भाव-भंगिमाएँ भी लोगों को उद्वेलित करती हैं, प्रेरित करती हैं और सर्वस्व न्योछावर करने की शक्ति देती हैं। उस स्थिति में व्यक्ति और समष्टि का ऐसा तादात्म्य बनता है कि वह व्यक्ति-विशेष व्यष्टि और समष्टि का तद्रूप बन जाता है।

यदि भारत की राजनीति पर 1920 से 1947 तक दृष्टि डालें, तो महात्मा गांधी अपने जीवन में व्यष्टि और समष्टि—दोनों को समेटे हुए दिखाई देते हैं। बीसवीं सदी में अपने-अपने क्षेत्र और कालखंड में ऐसे अनेक व्यक्ति हुए—जैसे लेनिन, माओ, हो ची मिन्ह और कास्त्रो। इन्हीं संदर्भों में महात्मा गांधी के पुरुषार्थ को समझा जा सकता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि केवल गांधी के पुरुषार्थ से ही भारत स्वतंत्र हुआ। तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक व्यक्तियों की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। किंतु करोड़ों लोगों को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने में गांधी की भूमिका को नकारना उस युग के इतिहास को झुठलाने के समान होगा।

इसी व्यापक संदर्भ में हमें रामनन्दन मिश्र के जीवन, कर्म और चिंतन को समझना होगा। उसी क्रम में ‘रामनन्दन मिश्र ग्रन्थावली’ की प्रासंगिकता और उपादेयता भी स्पष्ट हो जाएगी। रामनन्दन मिश्र का जन्म 16 जनवरी 1906 को दरभंगा जिले के रघुनाथपुर पतोर गाँव में हुआ था। उनके पिता उस क्षेत्र के बड़े जमींदार थे। उस कालखंड में पूरे पूर्वी भारत—विशेषतः बंगाल, बिहार और उड़ीसा—में जमींदारी प्रथा का बोलबाला था। किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी और जमींदारों द्वारा उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते थे।

वस्तुतः जमींदारी प्रथा का उदय और विकास भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ों को मजबूत करने के लिए सन् 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस के नेतृत्व में हुआ था। सरकारी तंत्र भी जमींदारों का ही पोषक था। ऐसे ही एक जमींदार परिवार में रामनन्दन मिश्र का जन्म हुआ। किंतु यह भी ध्यान में रखना होगा कि यह वह दौर था जब बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, गरम दल के नेतृत्व, पाल और बाल जैसे उग्रपंथी विचारों तथा अरविंद, खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों की सक्रियता अपने उत्कर्ष पर थी। एक ओर भारत की जनता उद्वेलित हो रही थी, तो दूसरी ओर अंग्रेज सरकार साम्प्रदायिक और जातिगत विभाजन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को भंग करने के प्रयास में लगी हुई थी। इसी दौर में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1909 में पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू की गई, जिससे साम्प्रदायिकता की जड़ें और मजबूत हुईं।

इसी कालखंड में रामनन्दन मिश्र का बचपन बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव के विद्यालय में हुई। कुछ समय बाद वे अपने बड़े भाई जानकीरमण मिश्र के साथ अपने मामा वैद्यनाथ सिंह के पास पटना चले गए, जो अपने समय के प्रसिद्ध वकील थे। वैद्यनाथ बाबू की पढ़ाई कलकत्ता में हुई थी और वे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सहपाठी रह चुके थे। उनका कांग्रेस की राजनीति से गहरा संबंध था और गांधी सहित अनेक कांग्रेसी नेता उनके निवास पर आते-जाते रहते थे। इस प्रकार बालक रामनन्दन मिश्र को बचपन में ही कांग्रेस नेताओं के संपर्क में आने का अवसर मिला। इसी दौर में उन्हें गांधी से बातचीत करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। इन सभी अनुभवों का उनके मानसिक गठन पर गहरा प्रभाव पड़ा होगा।

एक अवसर पर गांधी ने बालक रामनन्दन से पूछा कि उसे सबसे अच्छा काम क्या लगता है। उसने सहजता से उत्तर दिया—खेलना। बालक की सच्चाई और निर्मलता देखकर गांधी अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार साहस और सरलता रामनन्दन मिश्र के स्वभाव में बचपन से ही विद्यमान थी।

पटना की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए काशी चले गए और वहाँ से 1926 में शास्त्री की डिग्री प्राप्त की। उसी दौरान उन्हें विद्यापीठ में गांधी से पुनः मिलने का अवसर मिला और गांधी को उनके बचपन की स्मृतियाँ ताज़ा हो गईं।

इसी दौरान उन्हें विद्यापीठ में ही रविन्द्रनाथ ठाकुर का भाषण सुनने का अवसर मिला, जिससे वे अत्यंत प्रभावित हुए। ठाकुर ने कहा था—

“सांसारिक सुखवाद तुम्हें चाहे जितनी ऊँचाइयों तक पहुँचा दे, उन शिखरों की कल्पना तो हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ही कर ली थी। तुम चाहे कितने ही धनी बनो, विलक्षण वक्ता बनो या यशस्वी कवि बनो, किंतु उन सभी शिखरों पर पहुँचकर अंततः वह ऋषिकवि एक ही प्रश्न करता है—‘ततः किम्?’ फिर क्या?”

स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद रामनन्दन मिश्र इंग्लैंड जाकर आगे की पढ़ाई करने की तैयारी में थे। सभी व्यवस्थाएँ पूरी हो चुकी थीं, किंतु उन्होंने गांधी से परामर्श लिया। गांधी ने उन्हें विदेश जाने से मना कर दिया और वे 1926 में अपने गाँव लौट आए।

इसी बीच गांधी का दरभंगा आगमन हुआ। उनकी सभा में महिलाओं के लिए अलग बैठने की व्यवस्था नहीं की गई थी और उन्हें पर्दे में रहना पड़ा। इससे गांधी अत्यंत दुःखी हुए और उन्होंने अपनी पत्रिका में इस पर लिखा। इस घटना का रामनन्दन मिश्र के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। पर्दा-प्रथा के विरुद्ध संघर्ष का संकल्प उनके मन में दृढ़ हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी को पर्दे से बाहर निकालकर शिक्षित करने की योजना बनाई। परिवार में इसका विरोध हुआ। गांधी से परामर्श किया गया और यह निर्णय हुआ कि उनकी पत्नी को शिक्षा के लिए आश्रम आना होगा।

इसी बीच उनके पिता ने राजकिशोरी को मायके भेज दिया। तब यह व्यवस्था की गई कि आश्रम की दो महिलाएँ—मगनलाल गांधी की पुत्री और उनकी एक सहयोगी—राजकिशोरी को मायके में जाकर पढ़ाएँगी। वे मझवे गाँव पहुँचकर अपना कार्य करने लगीं। मगनलाल गांधी अपनी पुत्री से मिलने मझवे गए और लौटते समय बीमार पड़ गए। पटना पहुँचने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनकी पुत्री और सहयोगी को आश्रम लौटना पड़ा।

मगनलाल की मृत्यु का पटना के नागरिकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों ने निर्णय लिया कि बिहार स्तर पर ‘पर्दा तोड़ो आंदोलन’ चलाया जाए। रामनन्दन मिश्र इस आंदोलन में सक्रिय रूप से जुट गए। उन्होंने घर-घर जाकर पर्दा तोड़ो आंदोलन को व्यापक रूप दिया। पारिवारिक विरोध के बावजूद वे अपने पिता के लिए विद्रोही पुत्र बन गए। उनके संस्मरणों के चार पत्रों से उनके क्रांतिकारी चरित्र का स्पष्ट परिचय मिलता है। इन पत्रों से यह भी ज्ञात होता है कि उन्हें गांधी का आशीर्वाद प्राप्त था।

इसी क्रम में वे नाटकीय ढंग से रात के अंधेरे में समुदाय के विरोध के बावजूद राजकिशोरी को मझवे से पटना ले आए और अगले दिन अनुग्रह बाबू के साथ उन्हें साबरमती आश्रम भेज दिया। इसके बाद वे स्वयं भी पर्दा तोड़ो आंदोलन को और व्यापक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए साबरमती आश्रम चले गए।

आश्रम में कुछ समय रहने के बाद वे घर लौटे, किंतु गांधी का मत था कि विद्रोही पुत्र को पिता की संपत्ति का भाग नहीं लेना चाहिए। रामनन्दन मिश्र स्वयं को निष्कासित पुत्र मानते थे और घर लौटने का प्रश्न ही नहीं उठता था। उन्होंने मगन आश्रम की स्थापना की। उन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े और अंततः एक समय ऐसा भी आया जब आश्रम बंद करना पड़ा।

इसके बाद वे खादी का गट्ठर सिर पर और गज हाथ में लेकर गाँव-गाँव घूमकर खादी बेचने लगे। आश्रम का सारा श्रम स्वयं करते थे। इसके बाद घटनाएँ तेज़ी से घटित होने लगीं। नमक सत्याग्रह में भाग लिया, जेल गए और सजा भुगती। इसी बीच 1929 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, जिससे रामनन्दन मिश्र जुड़ गए। समाजवादी किसान सभा में भी सक्रिय हुए। देकुली आंदोलन और उत्तर बिहार के आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा।

इसी बीच द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। उससे पहले स्वामी सहजानन्द, जयदुलार और रामनन्दन मिश्र गिरफ्तार कर लिए गए। वे उड़ीसा की जेल में रहे, फिर अन्य जेलों में स्थानांतरित किए गए। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण, डॉ. लोहिया और रामनन्दन मिश्र ने लाहौर किले में अमानवीय यातनाएँ सहीं, जिनका विवरण उनके प्राइम पत्रिका में प्रकाशित लेखों में मिलता है।

वे समाजवादी आंदोलन से लगातार जुड़े रहे। जब समाजवादियों ने अखिल भारतीय किसान पंचायत की स्थापना की, तब उसमें भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस समय वे वैचारिक रूप से मार्क्सवादी थे

1952 की पराजय और पटना सम्मेलन में समाजवादी साथियों से मतभेद रामनन्दन मिश्र के लिए केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थे; वे आत्म-संदेह और पुनर्परिभाषा की शुरुआत थे। राजनीति से उदासीन होकर जब वे पुदुचेरी (पांडिचेरी) पहुँचे, तो वह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार थी। अरविन्द आश्रम में उन्होंने कुछ सप्ताह बिताए। वहाँ की मौन साधना, ‘इंटीग्रल योग’ और श्रीअरविन्द की वाङ्मय-चेतना ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। वहीं से उन्होंने अर्शक मेहता को एक लंबा पत्र लिखा, जो समाजवादी आंदोलन से उनके संवेदनशील विदाई-पत्र के रूप में जाना जाता है। उसमें उन्होंने लिखा था—

“मैं जिस आत्मचेतना की खोज में था, वह अब राजनीति की भीड़ में नहीं मिलती… मैं अब लोकसेवा की एक नई भाषा सीखना चाहता हूँ—मौन, ध्यान और करुणा की भाषा।”

इसके बाद उनका जीवन अपेक्षाकृत एकांतपूर्ण हो गया। वे काशी, गया, मैहर और फिर विन्ध्याचल के कुछ शांत स्थानों में समय-समय पर टिकते रहे। यहीं उनकी मुलाकात कालीपद गुहाराय से हुई—एक रहस्यमय साधक, जिनका प्रभाव उनके जीवन की अंतिम दिशा को निर्णायक रूप से बदल गया।

कालीपद गुहाराय के साथ संवादों ने उन्हें केवल अध्यात्म में ही नहीं, बल्कि ‘चेतना की राजनीति’ में प्रविष्ट कराया, जहाँ बाह्य क्रांति नहीं, अंतःक्रांति का महत्व था। यही वह कालखंड था जब उन्होंने अपने लेखन में ‘निर्विकल्प सेवा’ और ‘बोध-चेतना’ जैसे शब्दों का प्रयोग शुरू किया।

अब वे सार्वजनिक मंचों से दूर, पर भीतर की चेतना में गहराते हुए, कुछ गिने-चुने शिष्यों के साथ साधना करते रहे। वे ‘रामनन्दन’ से धीरे-धीरे ‘रामनन्द’ हो गए—एक ऐसा नाम, जो अब किसी राजनीतिक पार्टी या विचारधारा से नहीं, बल्कि एक आंतरिक ज्योति से जुड़ा था।

उनके अंतिम वर्षों में वे बहुत कम बोलते थे। जब कोई पूछता—अब क्या कर रहे हैं?—तो वे बस इतना कहते, “सुन रहा हूँ… भीतर, जो अब तक नहीं सुना गया….”

अंतिम समय में वे मधुबनी के निकट एक गाँव में रहे। वहाँ न कोई प्रचार था, न कोई संगठन। कुछ पुराने साथी समय-समय पर उनसे मिलने आते रहते थे—छोटे-से आश्रमनुमा कुटीर में; जैसे किशन पटनायक, सुरेन्द्र मोहन, और जे.पी. भी कभी-कभार आते थे।

27 अगस्त 1989 को वे दुनिया से विदा हो गए। उनका निधन किसी औपचारिक आयोजन के बीच नहीं हुआ। वे एक दिन मौन-ध्यान की अवस्था में थे, और वहीं शांतिपूर्वक उनका शरीर निष्प्राण मिला। न कोई मृत्युलेख, न कोई औपचारिक श्रद्धांजलि सभा। बस उनके आश्रम के बाहर किसी ने लिख दिया—

“वह चला गया नहीं, लौट गया…

जहाँ से वह आया था…”

हम पाठकों के साथ रामनन्दन मिश्र जी के जीवन की कुछ दुर्लभ और भाव-विह्वल करने वाली स्मृतियाँ साझा करना चाहते हैं। ये संस्मरण न केवल उनके व्यक्तित्व की बहुरंगी छवियाँ प्रस्तुत करते हैं, बल्कि उस युग की आत्मा को भी सामने लाते हैं।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.