क्या आपने सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम सुना है? मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपने नहीं सुना होगा। और, जो सुन रखा होगा तो वे कोई और सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, जैसे कि वे सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के सदस्य के रूप में मशहूर हैं या फिर आपके जेहन में यह नाम जयप्रकाश नारायण के सचिव रह चुके व्यक्ति के रूप में दर्ज होगा अथवा आप इस नाम के किसी विद्वान से परिचित होंगे। लेकिन मैं जिन सच्चिदानंद सिन्हा की बात कर रहा हूँ वे इनमें से कोई नहीं। गूगल सर्च करें तो भी मेरे वाले सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में कुछ खास हाथ नहीं आता—बस उनके बारे में कायदे से लिखा हुआ एक व्यक्ति-चित्र (प्रोफ़ाइल) मिलेगा आपको या फिर उनकी लिखी किताबों की एक बेस्वाद सी सूची मिलेगी या मिलेंगे अमजेन के कुछ लिंक।

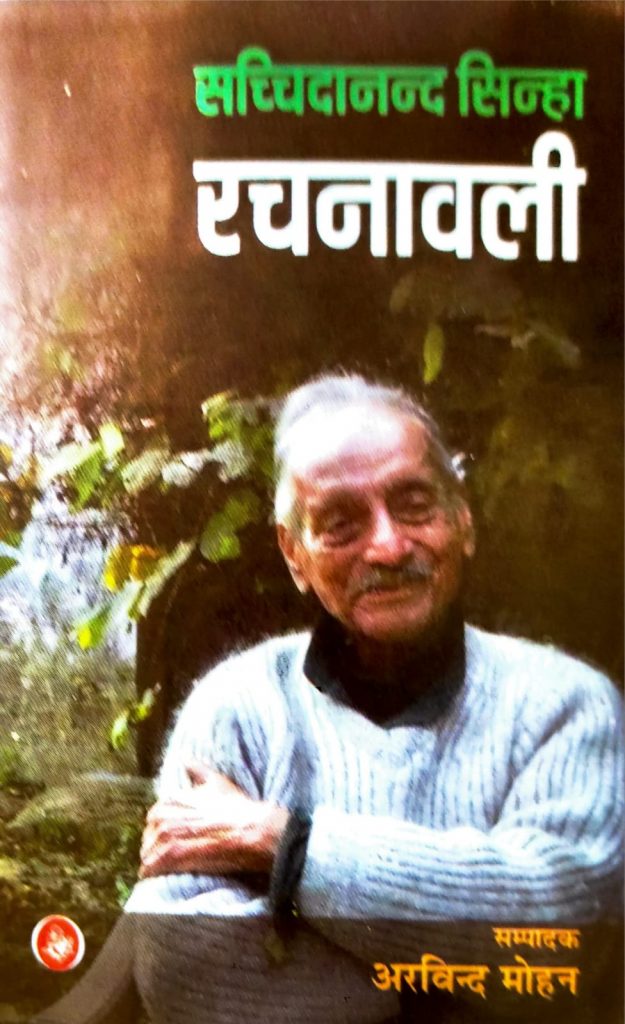

मैं जिन सच्चिदानंद जी की बात कर रहा हूँ, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उम्र के 93वें साल के मुकाम पर खड़े सच्चिदा जी जैसे दो सदियों के बीच पुल की तरह हैं- 20वीं सदी की विचारधाराओं से जुड़ी बहसें सच्चिदा जी के सहारे हमारे अपने समय में दाखिल हो रही हैं। बीते पाँच दशकों में उनकी दो दर्जन से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इनमें एक दर्जन किताब अंग्रेजी में हैं और अंग्रेजी से ज्यादा किताबें उन्होंने हिन्दी में लिखी हैं। उनके विराट रचना-संसार में आपको समकालीन राजनीति पर लेखन मिलेगा तो सौन्दर्य शास्त्र पर भी, उसमें कहीं आपको बिहार के पिछड़ेपन के कारणों की गवेषणा और मीमांसा मिलेगी तो कहीं जाति-व्यवस्था के उद्भव के बारे में खोजबीन और उधेड़बुन। सच्चिदा जी के वैविध्यपूर्ण रचना-संसार में आपको नक्सलवादी आंदोलन की विचारधाराई बुनियाद की आलोचना में किताब मिलेगी तो हमारी पीढ़ी के लिए तैयार किया गया समाजवाद का मेनिफेस्टो (घोषणापत्र) भी। पिछले महीने हिन्दी में लिखी उनकी चुनिंदा कृतियों की आठ खंडों की रचनावली प्रकाशित हुई है और यह सही मौका है जब सच्चिदा जी की रचनाओं को फिर से पढ़ा जाए।

अगर आप सच्चिदानन्द जी को नहीं जानते तो इसमें आपका शायद ही कोई दोष है। सच्चिदानंद सिन्हा जी के पास वैसी कोई डिग्री नहीं जो आमतौर पर पढ़े-लिखे और विद्वान माने जानेवाले लोगों के पास होती है। यों समझिए कि सच्चिदा जी के पास बीए की भी डिग्री नहीं है। उन्होंने कभी अकादमिक दुनिया के संस्थानों में काम नहीं किया। वे आजीवन राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं—पहले वे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े, फिर समता संगठन और समाजवादी जनपरिषद से। उन्होंने लिखने-पढ़ने को ही अपना प्रधान राजनीतिक कर्म माना। जैसे उन्होंने बड़ी पार्टियों और विचारधाराई रूढ़ियों से दूरी बनाये रखी वैसे ही बड़े प्रकाशकों से भी कोसों दूर रहे। संकोची और विनयी इतने कि उसे एक दोष माना लिया जाए और ठीक इसी कारण दुनिया की तमाम चकाचौंध से दूर पिछले 35 साल उन्होंने बिहार के एक गाँव के एक सादे से घर में बिताये हैं जिसे घर कम और कुटिया कहना ज्यादा ठीक होगा : कोई पांडित्यपूर्ण शब्दावली नहीं, अकादमिक जगत के फैशनदार मुहावरे भी नहीं, न तो कोई चुस्त जुमला और न ही पल भर को चौंका कर स्तंभित कर देनेवाला कोई फिकरा- उनकी रचना-शैली उनकी जीवन-शैली की ही मानो प्रतिकृति है, उसमें आपको वैसी कोई जुगत न मिलेगी जो अपनी बनावट से किसी को उकसावा देती हो। उन्होंने पुरस्कार और सम्मान लौटाये हैं। एक ऐसी दुनिया जिसमें विचारों का मोल अवार्ड, अकादमियों की सदस्यता और शोध-ग्रंथों में हुए नामोल्लेख से आँका जाता है- सच्चिदा जी ने अपने लिए अनाम रह जाना चुना है।

अगर आप सच्चिदानन्द जी को नहीं जानते तो इसमें आपका शायद ही कोई दोष है। सच्चिदानंद सिन्हा जी के पास वैसी कोई डिग्री नहीं जो आमतौर पर पढ़े-लिखे और विद्वान माने जानेवाले लोगों के पास होती है। यों समझिए कि सच्चिदा जी के पास बीए की भी डिग्री नहीं है। उन्होंने कभी अकादमिक दुनिया के संस्थानों में काम नहीं किया। वे आजीवन राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं—पहले वे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े, फिर समता संगठन और समाजवादी जनपरिषद से। उन्होंने लिखने-पढ़ने को ही अपना प्रधान राजनीतिक कर्म माना। जैसे उन्होंने बड़ी पार्टियों और विचारधाराई रूढ़ियों से दूरी बनाये रखी वैसे ही बड़े प्रकाशकों से भी कोसों दूर रहे। संकोची और विनयी इतने कि उसे एक दोष माना लिया जाए और ठीक इसी कारण दुनिया की तमाम चकाचौंध से दूर पिछले 35 साल उन्होंने बिहार के एक गाँव के एक सादे से घर में बिताये हैं जिसे घर कम और कुटिया कहना ज्यादा ठीक होगा : कोई पांडित्यपूर्ण शब्दावली नहीं, अकादमिक जगत के फैशनदार मुहावरे भी नहीं, न तो कोई चुस्त जुमला और न ही पल भर को चौंका कर स्तंभित कर देनेवाला कोई फिकरा- उनकी रचना-शैली उनकी जीवन-शैली की ही मानो प्रतिकृति है, उसमें आपको वैसी कोई जुगत न मिलेगी जो अपनी बनावट से किसी को उकसावा देती हो। उन्होंने पुरस्कार और सम्मान लौटाये हैं। एक ऐसी दुनिया जिसमें विचारों का मोल अवार्ड, अकादमियों की सदस्यता और शोध-ग्रंथों में हुए नामोल्लेख से आँका जाता है- सच्चिदा जी ने अपने लिए अनाम रह जाना चुना है।

सच्चिदा जी से मिली सीख

मेरी खुशकिस्मती रही जो सच्चिदा जी को जान सका। मैंने उन्हें 1981 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आयोजित एक बैठक में देखा था। यह एक पोस्ट-डिनर टॉक था जिसका आयोजन गांधीवादी-समाजवादी झुकाव वाले युवा संगठन समता युवजन सभा (एसवायएस) ने किया था। उन दिनों मेरा जुड़ाव एसवायएस से था। उस बैठकी का विषय तो मुझे याद नहीं है लेकिन मुझे ये याद रह गया है कि सच्चिदा जी की विद्वत्ता की तरफ खिंचता चला गया था : स्पष्ट, तार्किक और युक्तिसंगत चिंतन और इस चिंतन की बुनियाद में किसी भी किस्म के शब्दाडंबर से मुक्त, विषय का ठोस ज्ञान—बिल्कुल मेरे पिता की तरह।

इस भेंट के बाद के एक दशक तक मैं बहुत-से अध्ययन-शिविरों और इदारों में गया जहाँ सच्चिदा जी समता संगठन के युवा साथियों को बहुविध मुद्दों पर सोचना सिखाते थे। इन मुद्दों में हाल-फिलहाल की राजनीतिक घटना से लेकर बहुत अमूर्त और गझिन दार्शनिक या विचारधाराई बहस, कुछ भी शामिल हो सकता था। आज लगता है, मैं सच्चिदा जी (साथ ही किशन पटनायक और अशोक सेकसरिया) से सीख सका तो यह मेरा सौभाग्य ही था। मुझे याद आता है कि मैं साकेत (नयी दिल्ली) स्थित उनकी एक कमरे की रिहाइश में जाया करता था। यह छोटा-सा कमरा भी सच्चिदा जी के सामान के लिए मानो बहुत बड़ा था। उनके पास सामान होते ही कितने थे : एक चारपाई, एक टेबल और एक स्टोव जो स्वयं में उनका रसोईघर था। उस वक्त सच्चिदा जी किसी तपस्वी-त्यागी का जीवन जीते थे और आज भी उनका जीवन किसी तपस्वी सा ही है।

विचारधाराई रूढ़ियों से मुक्त और अकादमिक जगत के फैशन से बेपरवाह विचारों की दुनिया के प्रति उनका एकनिष्ठ समर्पण किसी मेह की तरह रहा है जिसके सहारे सच्चिदा जी 20वीं सदी की विचारधाराई टकराहट और द्वन्द्वों के आर-पार देख सके। ऐसा नहीं है कि सच्चिदा जी कोई तटस्थ द्रष्टा हों। वे समाजवादी रहे हैं और आज भी समाजवादी ही हैं। लेकिन उनका समाजवाद वैसा कोई आस्था-तंत्र नहीं जो अपनी पवित्र पुस्तक अथवा अपने परम पावन नेता के कथनों और वचनों से बँधा हो। जयप्रकाश नारायण, नरेंद्रदेव और राममनोहर लोहिया की बनायी भारतीय समाजवाद की जो रूढ़िमुक्त उपधारा चली आ रही है, उसी धारा के राही सच्चिदा जी भी हैं। लेकिन, एक बात यह भी है कि आप सच्चिदा जी को लोहियावादी नहीं कह सकते और आज के भारत में लोहिया के नाम पर जो समाजवादी राजनीति चलती है, उसके लिए सच्चिदा जी के मन में आपको सिवाय वितृष्णा के कुछ और न मिलेगा।

राजनीतिक विचारधाराओं से परे

अपनी पहली बड़ी किताब ‘सोशलिज्म एंड पॉवर’ में सच्चिदा जी ने समाजवादी विचार-परंपरा की रूढ़ियों की पड़ताल का काम जारी रखा। अपने ज्यादातर सहकर्मियों की तुलना में सच्चिदा जी के मन में कार्ल मार्क्स के प्रति कहीं ज्यादा सम्मान का भाव है लेकिन उन्होंने बड़े उद्योगों, बड़े शहरों और पूँजी-प्रधान तकनीक के प्रति मार्क्स की अतिशय आस्था को लेकर उनकी आलोचना की है। सच्चिदा जी के मुताबिक यह रास्ता क्रांति की तरफ नहीं ले जाता बल्कि यह वही रास्ता है जिस पर चलकर आर्थिक और राजनीतिक सत्ता चंद हाथों में सिमट जाती है और यही रास्ता संयुक्त सोवियत सोशलिस्ट गणराज्य के विघटन और चीन में राज्य-प्रायोजित पूँजीवाद के उद्भव का कारण बना।

सच्चिदा जी की एक किताब का नाम है ‘पूँजी का अंतिम अध्याय’, जिसमें उन्होंने मार्क्स के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ ‘दास कैपिटल’ के तर्कों का विस्तार किया है और आप चाहें तो इसे दास कैपिटल के अलिखित चौथे खंड के रूप में देख सकते हैं। सच्चिदा जी के भीतर बैठा राजनीतिक कार्यकर्ता चीजों को सिर्फ आलोचना की आँख से नहीं देखता बल्कि समाधान भी बताता है। उनकी किताब ‘सोशलिज्म : ए मेनिफेस्टो फॉर सर्वाइवल’ हमारे अपने युग के लिए समाजवाद का रेखांकन करती है। सच्चिदा जी ने समाजवाद का जो संस्करण तैयार किया है उसमें विकेंद्रित लोकतंत्र, परिवेश के अनुकूल प्रौद्योगिकी, गैर-उपभोक्तावादी जीवन-शैली, पर्यावरणीय टिकाऊपन और पूँजी के ऊपर श्रम बल की प्रधानता के लिए जगह है। अपने इस रूप में समाजवाद ऐसा नहीं रह जाता मानो 20वीं सदी की विचारधाराओं में से किसी एक का अवशेष हो बल्कि एक ऐसी शय बन जाता है, जिसमें 20वीं सदी से सीखने लायक तमाम चीजों का संश्लेष हो।

सच्चिदा जी की अनूठी नजर राजनीतिक विचारधाराओं के सीमित संसार के पार और परे भी देखती है। अपनी पुस्तक ‘दि कास्ट : मिथ एंड रियलिटी’ में उन्होंने इस धर्म-ग्रंथाधारित प्राच्यवादी (ओरियंटलिस्ट) धारणा का खंडन किया है कि जाति-व्यवस्था सनातन से अपरिवर्तित चली आ रही है। उनकी शुरुआती किताबों में एक ‘इंटर्नल कॉलोनी’ में प्रचलित आर्थिक मान्यता को प्रश्नांकित करते हुए तर्क दिया गया है कि बिहार (तब इसमें झाऱखंड का इलाका भी शामिल था) जैसे राज्यों के पिछड़ेपन का कारण पूँजीवादी शैली का विकास है जो अंदरूनी तौर पर बना लिये गये उपनिवेशों के संसाधनों को चूसकर फलता-फूलता है। कांग्रेस के चरमोत्कर्ष के दिनों में और दो-दलीय लोकतंत्र के प्रस्तावकों से अलग राह लेते हुए उन्होंने यह सिद्धांत रचा कि भारत जैसे लोकतंत्र में गठबंधनी राजनीति ही सत्ता में हिस्सेदारी का सबसे उचित रूप है। ज्यादातर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विपरीत सच्चिदा जी कला को राजनीतिक विचारधारा के प्रचार का औजार नहीं मानते। सौन्दर्य शास्त्र पर अपने लेखन में उन्होंने कला को मनुष्य के हिंसा के संवेगों का शमन करनेवाले साधन के रूप में देखा है।

सच्चिदा जी की अनूठी नजर राजनीतिक विचारधाराओं के सीमित संसार के पार और परे भी देखती है। अपनी पुस्तक ‘दि कास्ट : मिथ एंड रियलिटी’ में उन्होंने इस धर्म-ग्रंथाधारित प्राच्यवादी (ओरियंटलिस्ट) धारणा का खंडन किया है कि जाति-व्यवस्था सनातन से अपरिवर्तित चली आ रही है। उनकी शुरुआती किताबों में एक ‘इंटर्नल कॉलोनी’ में प्रचलित आर्थिक मान्यता को प्रश्नांकित करते हुए तर्क दिया गया है कि बिहार (तब इसमें झाऱखंड का इलाका भी शामिल था) जैसे राज्यों के पिछड़ेपन का कारण पूँजीवादी शैली का विकास है जो अंदरूनी तौर पर बना लिये गये उपनिवेशों के संसाधनों को चूसकर फलता-फूलता है। कांग्रेस के चरमोत्कर्ष के दिनों में और दो-दलीय लोकतंत्र के प्रस्तावकों से अलग राह लेते हुए उन्होंने यह सिद्धांत रचा कि भारत जैसे लोकतंत्र में गठबंधनी राजनीति ही सत्ता में हिस्सेदारी का सबसे उचित रूप है। ज्यादातर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विपरीत सच्चिदा जी कला को राजनीतिक विचारधारा के प्रचार का औजार नहीं मानते। सौन्दर्य शास्त्र पर अपने लेखन में उन्होंने कला को मनुष्य के हिंसा के संवेगों का शमन करनेवाले साधन के रूप में देखा है।

समस्या हमारे साथ है

अकादमिक जगत के विशेषज्ञों की प्रभुताई वाली विचारों की दुनिया में सच्चिदानंद सिन्हा को घुसपैठिये के रूप में देखा जा सकता है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो लिखता तो तमाम विषयों पर है लेकिन जिसने विशिष्ट प्रशिक्षण किसी भी विषय का न लिया। लेकिन समस्या सच्चिदानंद सिन्हा जी की नहीं बल्कि समस्या हमारे साथ है। सच्चिदा जी भारत में 19वीं सदी से शुरू हुई आधुनिक भारतीय सामाजिक-राजनीतिक चिन्तकों की महान परंपरा की अंतिम बची जीवित कड़ियों में एक हैं। विगत 150 सालों में इस महान बौद्धिक परंपरा के उत्तेजन और उद्वेलनों ने भारतीय गणराज्य की आधारशिला रखी है।

भारत में, यूरोप के विपरीत सामाजिक और राजनीतिक चिंतन विश्वविद्यालयों या अकादमिक संस्थानों की उपज नहीं। हमारे चिन्तक कर्मयोगी रहे हैं, ज्यादातर ने सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता का जीवन जिया है। हमारे इन कर्मयोगी चिन्तकों ने बड़े सवाल पूछे और साहस भरे उत्तर दिये। अपने परिवेश से जुड़ाव कायम रखते हुए इन चिन्तकों ने आधुनिक दुनिया से संवाद का नाता अपनी रची हुई पदावली में बनाया और ज्यादातर ने इसके लिए भारतीय भाषाओं का उपयोग किया।

यह परंपरा आजादी के तुरंत बाद अकस्मात काल-कवलित हो गयी। सामाजिक-राजनीतिक सूत्रीकरण का काम समाज-विज्ञान और मानविकी के विशेषज्ञों के हाथ आ गया जो अपने विषय के पश्चिम के विद्वानों की तरफ मुँह करके लिखते-बोलते थे और उम्मीद पाले हुए थे कि इन पश्चिमी विद्वानों के साथ रचनात्मक मुठभेड़ होगी। बेलाग-लपेट के कहें तो, भारतीय विचार-जगत में हुआ यह संक्रमण हमारी नीति, राजनीति और नजरिये, सबके लिए घातक साबित हुआ। 19वीं सदी से चली आ रही आधुनिक भारतीय राजनीतिक-सामाजिक चिन्तन परंपरा के अंतिम महान विचारक राममनोहर लोहिया की मृत्यु (सन् 1967) के बाद के वक्त में आपको अकादमिक जगत से बाहर के इक्का-दुक्का भारतीय चिन्तक मिलते हैं जो हमें हमारे वक्त के बड़े सवालों से रू-ब-रू करा सकें। हम ऐसे चिन्तकों में बस किशन पटनायक, धर्मपाल, आर.पी. सर्राफ और सच्चिदा जी का ही नाम ले सकते हैं।

सच्चिदा जी का होना हमें उन बातों की याद दिलाता है जिन्हें हम गँवा चुके हैं और जिन्हें फिर से कमाना भारत नाम के गणतंत्र पर फिर से अपना दावा जताने के लिए जरूरी है।

( द प्रिंट से साभार )

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.