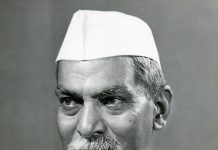

(मूर्धन्य समाजवादी चिंतक सच्चिदानन्द सिन्हा ने उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में आगाह करने के मकसद से एक पुस्तिका काफी पहले लिखी थी। इस पुस्तिका का पहला संस्करण 1985 में छपा था। यों तो इसकी मांग हमेशा बनी रही है, कई संस्करण भी हुए हैं, पर इसकी उपलब्धता या इसका प्रसार जितना होना चाहिए उसके मुकाबले बहुत कम हुआ है। इस कमी को दूर करने में आप भी सहायक हो सकते हैं, बशर्ते आप इसका लिंक अपने अपने दायरे में शेयर करें, या samtamarg.in पर जाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपने अपने फेसबुक वॉल पर भी लगाएं। कहने की जरूरत नहीं कि उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में लोगों को सचेत किये बगैर बदलाव की कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती।)

आदमी का अकेलापन

आदमी के अस्तित्व की सबसे बड़ी असलियत संसार में उसका अकेलापन है. हमारा क्या होता है, हम जीते हैं या मरते हैं, खुशियाँ मनाते है या पीड़ा से कराहते हैं इसका कोई प्रभाव सृष्टि पर नहीं पड़ता। सूरज, तारे, चाँद, धरती या हमारे आँगन में उगी घास या खिले फूल हमारी स्थिति से असपृक्त अपने निर्दिष्ट जीवन-पथ पर बढ़ते चले जाते हैं। इस बात के एहसास ने पश्चिम में अस्तित्ववादी दर्शन की ओर झुकाव पैदा किया, जिसमें ऊब और अनास्था का दारुण स्वर सुनाई पड़ता है। आदमी ने कला, विज्ञान आदि के जरिए इस दुनिया को अर्थवान बनाकर एक सीमा तक अपने जीवन को भी अर्थवान यानी एक वृहत् डिजाइन का हिस्सा बनाने की कोशिश की है। लेकिन आदमी चाहे जो कल्पना कर ले कभी भी प्रकृति के साथ संप्रेषण नहीं स्थापित कर सकता। उसके अकेलेपन को कोई सचमुच में अगर तोड़ सकता है तो दूसरा आदमी ही। अपनी संपूर्ण अनुभूति में आदमी फिर भी अकेला है और कोई उपाय नहीं जिससे वह अपनी पूरी अनुभूति को दूसरे के लिए संप्रेषित कर सके। लेकिन एक सीमा के भीतर भावों से, शब्दों से, संगीत से वह अपनी आंतरिक पीड़ा या खुशी दूसरे मनुष्यों तक पहुँचा सकता है। इस संप्रेषण से उसकी ऊब और उसका अकेलापन टूटता है। स्वभाव से आदमी अपने सुख और अपनी पीड़ा में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने में गहरे संतोष का अनुभव करता है। इसलिए उसे विस्तृत मानव समुदाय की चाह होती है। कोई भी वस्तु जो उन्मुक्त संप्रेषण में रुकावट डालती है, वह आदमी के अकेलेपन को बढ़ाती है। उपभोक्तावादी संस्कृति वस्तुओं के आधार पर अलग-अलग घेरों में मनुष्यों को बाँटकर संप्रेषण की संभावना को खत्म करती है क्योंकि इससे उनके अनुभव के दायरे अलग हो जाते हैं जबकि संप्रेषण के लिए अनुभव के बीच सामंजस्य का होना आवश्यक है। इस तरह उपभोक्तावाद के कारण एक-दूसरे से कटे आदमी की ऊब और गहरी होती जाती है। इस ऊब से वस्तुओं की भूख और भी बढ़ती है। इस दुश्चक्र के कारण जीवन में सार्थकता की तलाश मृग-मरीचिका बन जाती है। इस दृष्टि से उपभोक्तावादी संस्कृति समतावादी संस्कृति के ठीक विपरीत स्थिति बनाती है।

एकाकी सुख

यह कोई आकस्मिक बात नहीं कि उपभोक्तावादी समाज में मनोरंजन के साधन उत्तरोत्तर ऐसे बनते जा रहे हैं जिनमें सामूहिक आनंद का स्थान एकाकी सुख ले रहा है। पहले सामूहिक नृत्य-गान आदि में एक मिली-जुली खुशी का अनुभव होता था। उपभोक्तावादी संस्कृति में मनोरंजन का प्रतीक और उसका सबसे विकसित साधन टेलीविजन है जिसमें कहीं किसी सामूहिक हिस्सेदारी की गुंजाइश नहीं होती। हर दर्शक अकेला, एक निर्जीव मशीन पर आँखे चिपकाए अपने तात्कालिक परिवेश से कटा बैठा रहता है। दर्शक टेलीविजन पर विभिन्न भूमिकाओं में आनेवालों से बिलकुल कटा होता है। दर्शक की खुशी या दुख की अभिव्यक्ति उसी तक सीमित रहती है। उसका कोई समुदाय नहीं बन पाता। अगर उसका कोई भावनात्मक लगाव बन पाता है तो उनके साथ जिनकी कोई भूमिका टेलीविजन पर होती है और जो स्वयं इस भावना से निर्लिप्त मात्र छाया हैं। फिर टेलीविजन के संचालकों द्वारा इस भावना का व्यावसायिक या राजनीतिक उपयोग दर्शकों को अपनी मरजी के अनुसार किसी दिशा में हाँकने के लिए किया जा सकता है। यह बिलकुल एकतरफा व्यापार है जिसमें दर्शकों की अभिव्यक्ति की कोई संभावना नहीं बनती। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में देवताओं की आकाशवाणी की तरह इसमें द्रष्टा-श्रोता के लिए सिर्फ संदेश-आदेश ही होते हैं जो निर्मम रूप से श्रोता-दर्शक की भावनाओं से असंपृक्त होते हैं क्योंकि टेलीविजन या रेडियो पर अभिनय करने वाले, असली नहीं काल्पनिक लोगों के लिए अभिनय करते हैं। कहीं अभिनेता-वक्ता और दर्शक-श्रोता के बीच कोई ‘फीडबैक’ (प्रतिक्रिया और परिणाम की जानकारी) नहीं होता जिससे कि अभिनेता-वक्ता अपनी भूमिका में लोगों की भावना के अनुरूप कोई रुझान लाने की जरूरत महसूस करे। कोई आश्चर्य नहीं कि सबसे पहले हिटलर ने रेडियो का लोगों को मानसिक रूप से बंदी बनाने के लिए उपयोग किया था।

पूँजीवाद के संकट को टालने का औजार

पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली से उपजी यह उपभोक्तावादी संस्कृति पूँजीवाद के संकट को टालने का भी सबसे कारगर औजार है। ऊपर इस बात की चर्चा की गई है कि कैसे यह संस्कृति मजदूरवर्ग की वर्ग-चेतना और समाज-परिवर्तन की आकांक्षा को नष्ट करती है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसकी भूमिका पूँजीवादी उत्पादन को चालू रखने में है। वैज्ञानिक सूक्ष्मता के बिना भी मोटेतौर पर हम पूँजीवादी उत्पादन के आधार और उसकी समस्याओं को नीचे दिए गए ढ़ग से समझ सकते हैं जिसके पीछे मार्क्स तथा उसके समकालीन कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों का चिंतन है।

पूँजीवादी उत्पादन में पूँजीपतियों के मुनाफे का आधार मजदूरी के श्रम का शोषण होता है। उदाहरण के लिए अगर मजदूर किसी पूँजीपति के यहाँ 8 घंटे काम करता है तो उसके एवज में वह अपने पूरे श्रम का मूल्य नहीं पाता। उसे 5-6 घंटे या और कम या अधिक समय के काम करने की ही मजदूरी मिलेगी। दो या तीन घंटे के श्रम से पैदा हुई वस्तु को ही, जिसके बदले मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, बेचकर मालिक यह अतिरिक्त मूल्य पाता है जो उसने मजदूरों की पूरी 8 घंटे की मजदूरी में से काट लिया होता है। यही अतिरिक्त मूल्य जमा होकर, क्योंकि ऐसा मूल्य उसे सैकड़ों या हजारों मजदूरों से वर्षों तक प्राप्त होता रहता है, उसकी पूँजी का स्रोत बनता है। लेकिन यहाँ उत्पादित माल की खपत के लिए बाजार की समस्या पैदा हो जाती है। मजदूर ने तो 8 घंटे के काम के बराबर वस्तुओं का निर्माण किया है, लेकिन अगर उसे 6 घंटे के काम की ही मजदूरी मिली तो वह 6 घंटे के काम के बराबर की ही वस्तुएँ खरीद सकेगा। फिर सवाल उठता है कि जो बाकी 2 घंटे की मजदूरी से उत्पादित वस्तुएँ होंगी उन्हें कौन खरीदेगा? पूँजीपति खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हम सभी पूँजीपतियों को समेटकर एक काल्पनिक पूँजीपति के रूप में देखते हैं, तो पाते हैं कि चूँकि उसकी पूँजी का स्रोत वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त मुनाफा है, अतः जब तक वस्तुओं की बिक्री नहीं होती पूँजीपति के हाथ में भी खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा। यह मान लिया गया है कि पूँजीवादी समाज में आमदनी के दो ही मूल स्रोत हैं, मजदूरों की मजदूरी और पूँजीपतियों का मुनाफा, बाकी सभी लोगों की आमदनी या तो पूँजीपतियों के मुनाफे से आती है या मजदूरों की मजदूरी में से। अगर पैसा हो भी तो पूँजीपति अपने तमाम मुनाफे के बराबर वस्तुओं को नहीं खरीद सकते क्योंकि उनकी संख्या सीमित है। अतः वे कितना भी खर्च उपभोग पर क्यों न करें, वे उत्पादित अतिरिक्त मूल्य के बराबर उपभोग पर खर्च नहीं कर सकते। इसका एक बड़ा अंश वे उत्पादन के लिए जरूरी वस्तुओं जैसे मशीन आदि के खरीदने पर खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर उपभोग की वस्तुओं की खपत रुकी रही तो उत्पादन पर लगी नई पूँजी से जो नए उपभोग की वस्तुएँ बनेंगी उनसे यह संकट और भी गहरा होगा क्योंकि जब तक मशीन से बनी वस्तुओं की खपत नहीं होगी नई मशीन बिठाना निरर्थक होगा, क्योंकि उत्पादित माल के लिए पहले ही से बाजार में मंदी है।

कुछ हद तक सरकार पूँजीपतियों को इस संकट से बचाती है वह नोट छापकर पैसों का जुगाड़ कर देती है और इससे कुछ सेवा-क्षेत्रों में खर्च करती है पर वह विशेषकर युद्ध के सामान की खरीद करती है जिसकी उपयोगिता नहीं होती लेकिन सुरक्षा के नाम पर जिसके उत्पादन की कोई सीमा भी नहीं, क्योंकि नित्य नए हथियार ईजाद होते रहते हैं और पुराने रद्दी होकर बेकार हो जाते हैं। इसके अलावा वस्तुओं को गैर-पूँजीवादी क्षेत्रों में बेचने का प्रयास होता है। फिर स्वयं पूँजीपतियों के यहाँ काम करने वाले मजदूरों या सेवा कार्य मे लगे मजदूरों के भविष्य की आय ‘हायर-परचेज’ योजना के अंदर वस्तुओं की बिक्री के लिए समेट ली जाती है। लेकिन चूँकि पूँजी के विकास के लिए यह दबाव निरंतर बना रहता है कि उत्पादन का फैलाव होता रहे क्योंकि बिना उत्पादन और इससे प्राप्त मुनाफे के पूँजीवाद का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। अतः इस बात का निरंतर प्रयास होता है कि लोगों में उत्तरोत्तर उपभोगवृत्ति को तेज किया जाए जिससे ग्राहकों का अभाव न हो। इस तरह उपभोक्तावादी संस्कृति उपभोग की प्रवृत्ति को निरंतर उकसाकर पूँजीवादी उत्पादन को जीवित रखती है।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.