फ्रांस का प्रतिरोध आंदोलन गांधी के सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा का ही अगला चरण था जिसे ‘करो या मरो’ का संघर्ष कहा जाता है। गांधी से प्रभावित रोमां रोलां जैसे लेखक इसके प्रेरणा-स्रोत बने। ठीक इन्हीं दिनों भारत मे भी यह प्रतिरोध आंदोलन ‘करो या मरो’ की भावना से चल रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य के डेढ़ सौ साल के आधिपत्य के खिलाफ चला यह आंदोलन लगभग अढ़ाई साल चला जिसमें लगभग 80000 लोग जेलों में ठूंसे गए, 940 पुलिस और सेना की गोलियों से मरे, दो हजार के करीब जख्मी हुए और 50 के लगभग लोगों को फांसी दी गयी। 1857 के विद्रोह के बाद यह आजादी के लिए किया गया दूसरा बड़ा विद्रोह था और यह फ्रांस के प्रतिरोध आंदोलन से किसी भी रूप में कम नहीं था। लेकिन इस आंदोलन पर सिर्फ एक साहित्यिक कृति आयी और यह है बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य का मृत्युंजय । इस आंदोलन पर न कोई मार्क्सवादी कलम उठा सकता है और न तथाकथित भारतीय संस्कृतिवादी क्योंकि ये दोनों विचार- धाराएँ इस आंदोलन के विरोध में खड़ी थीं। प्रयोगवादी या कलावादी तो इसे लेखनी का विषय ही नहीं मानेंगे।

मृत्युंजय में असम के एक छोटे-से क्षेत्र में चले भूमिगत आंदोलन की कहानी है। गांधीजी के ‘करो या मरो’ के संदेश और डा. राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण आदि समाजवादी नेताओं के निर्देश- न हत्या न चोट- से चले इस आंदोलन को चलानेवाली थी नौजवान पीढ़ी जो स्कूल-कालेज छोड़कर युद्ध में कूद पड़ी थी। धानपुर लस्कर और उसके साथियों की टोली (जिसमें भिंभीराम, माणिक वोरा, दधी बारदोलाई, जयराम मेधी, अहिना कुँवर आदि नवयुवक थे) दायपारा के गोसाई के नेतृत्व में सैनिक गाड़ी को उलटने की योजना को कार्यान्वित करते हैं। इस काम में उन्हें दो-चार राइफलें इधर-उधर से इकट्ठा कर पुलिस और सेना से भी लड़ना पड़ता है और टोली के नेता धानपुर तथा गोसाईं को खोना पड़ता है।

आंदोलन में महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी थी। उनकी नेता थी बूढ़ी कोली बैड्यू। एक मिकिर लड़की डिमी ने अपने साहसिक कामों से अविस्मरणीय भूमिका निभायी और गोसाईं की पत्नी तथा उसकी बहन अनुपमा ने भी। कपिली और कालंग नदियों के बीच मयंग के क्षेत्र में चले आजादी के इस संघर्ष में भोगेश्वरी फुकनानी, लक्खी हजारिका, कनकलता आदि की शहादत ने भी प्रेरणा दी। सशस्त्र क्रांति के विचार से प्रेरित रूपनारायण जो वकील सैकिया की पुत्री आरती के प्रेम का त्याग करता है और डिमी और धानपुर के असफल प्रेम की कहानियाँ इस संघर्ष-कथा को प्रेम, त्याग, बलिदान की मानवीय भावनाओं से रस-सिक्त करती हैं। यह एक महान संघर्ष की महान कथा है जिसपर लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।

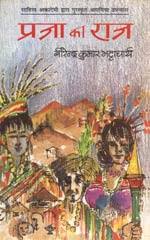

भट्टाचार्य का एक और उपन्यास प्रजा का राज हिंदी में अनूदित है। इस उपन्यास पर उन्हें साहित्य अकादेमी का पुरस्कार मिला था। यह नगालैंड के कुछ गाँवों की कहानी है जहाँ एक ओर कबीलाई द्वेष से प्रेरित खूनी संघर्ष होते हैं, दूसरी ओर ईसाई तथा गैरईसाई संघर्ष है। बूढ़ी पीढ़ियाँ बैर और प्रतिशोध की नशई हो चुकी हैं, नौजवान पीढ़ियाँ गुवाहाटी, कलकत्ता आदि बड़े शहरों में पढ़-लिखकर अपने पारंपरिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उत्सुक हैं। इस जटिल तानेबाने में रिश्वांग, खांटिंग और फानिट्फांग नाम के तीन युवक अपने लिए भिन्न-भिन्न मार्ग चुनते हैं। रिश्वांग कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त करने के बाद गाँव की समस्याओं में उलझ जाता है और जीवन नामक अध्यापक की प्रेरणा से विभिन्न कबीलों के बीच सद्भाव स्थापित करने के लिए काम करता है। विद्रोही नगाओं के एक ग्रुप का विरोध उसे सहना करना पड़ता है किंतु वह लोगों को समझाने और लोकतंत्र के रास्ते पर उन्हें लाने में काफी हद तक सफल होता है। भिंडेश्वेली विद्रोह नगा ग्रुप का नेता है जो सुभाषचंद्र बोस की सशस्त्र क्रांति का समर्थक है।

इस उपन्यास में दो पात्र ऐसे हैं जो अपनी गहरी अमिट छाप पाठकों पर छोड़ते हैं। एक है शारेंला नाम की लड़की जो जापानी आधिपत्य के दिनों में जापानी सैनिकों के बलात्कार का शिकार हुई थी और बाद में गाँववालों की तरफ से तिरस्कृत-अपमानित होने पर भी अपने उच्च मानवीय गुणों के कारण सारे उपन्यास में छायी रहती है। दूसरा है जीवन मास्टर जो गुवाहाटी का निवासी होने पर नगा लड़की से विवाह करने के बाद पूरी तरह नगा बन जाता है और अपने सगे-संबंधियों को भूल जाता है। गाँवों मे शांति स्थापित करने के प्रयास में वह अपना जीवन भी बलिदान कर देता है। स्वतंत्रता और सुविधा अथवा तथाकथित विकास का द्वंद्व इस उपन्यास की विशेषता है।

(जारी)

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

I am surprised to read about the novel mrutunjay and saying thank you