— योगेन्द्र यादव —

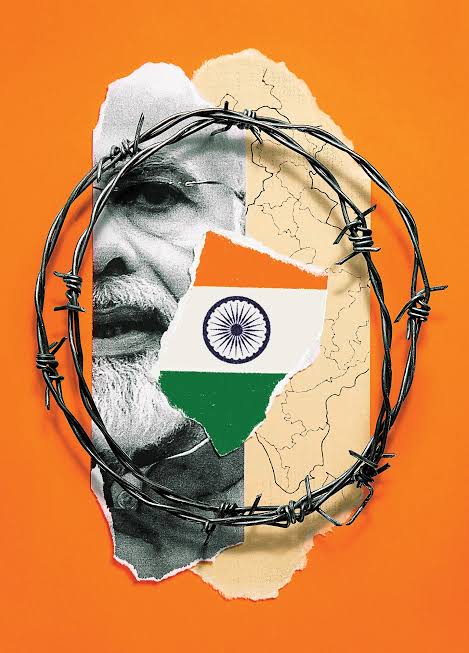

इस बार की गर्मियों में आग उगलती राजनीति की लपटें हमारी संवैधानिक व्यवस्था को लील गयी हैं। खरगोन, प्रयागराज, दिल्ली और गुलबर्गा सोसायटी के रास्तों से होते हुए उडुपी से लेकर उदयपुर तक के सियासी सफर में हमने एक लंबी दूरी तय कर ली है। बात चाहे क्लासरूम में हिजाब पहनकर आने पर प्रतिबंध की हो या फिर लाउडस्पीकरों से आती अजान की आवाज पर रोक लगाने की, चाहे दादागीरी दिखाने की बात हो या फिर सीधे-सीधे बुलडोजर चढ़ा देने की या फिर बात ईशनिन्दा से लेकर सिर कलम करने तक की हो—इन मुकामों से गुजरते हुए हमने इस बार की गर्मियों में बड़ी लंबी दूरी लांघी है।

संवैधानिक नुक्तों की महीन बुनाई से बना वह आवरण जिसकी हम हमेशा ओट-आड़ किये रहते थे, अब चिन्दी-चिन्दी हो चला है और एक निहायत नयी राजनीतिक व्यवस्था के हम आमने-सामने हैं। इस राजनीतिक व्यवस्था को भारत की उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की विकृति कहकर पुकारना बेमानी है। इस नयी व्यवस्था का तकाजा है कि हम उसे उसके ही मुहावरे में समझें।

बीजेपी आखिर इंदिरा गांधी की कांग्रेस द्वारा लगाई इमरजेंसी पर केंद्रित पाठ को स्कूली पाठ्यपुस्तकों से हटाने पर क्यों तुली है? शानदार जीत हाथ लगने के बावजूद योगी आदित्यनाथ की सरकार जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चढ़ाने के सार्वजनिक कर्मकांड को अंजाम देना क्योंकर जरूरी समझती है? इस बात से पूरी तरह आगाह होने के बावजूद कि अभी हाल ही में ईशनिन्दा के मसले पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक तौर पर शर्मिन्दगी झेलनी पड़ी है, आखिर सरकार तीस्ता सीतलवाड़ और मोहम्मद जुबैर के पीछे क्यों पड़ गयी? इन सवालों के जवाब सियासी फायदे-नुकसान के साधारण गणित के सहारे नहीं दिये जा सकते। और, ना ही ये माना जा सकता है कि सत्ता का नशा एक अधिनायकवादी सरकार के सिर चढ़कर बोल रहा है जो वह ऐसे कारनामे अंजाम दे रही है।

ऐसे बेतुकेपन के भीतर भी एक तुक है। अभी हम टोटल पॉलिटिक्स को उभार लेता देख रहे हैं। ताकत के और जो भी इदारे हैं- सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या फिर आर्थिक, उन सभी पर राजनीतिक ताकत ने पूर्ण प्रभुत्व जमा लिया है। सियासी दायरे में टोटल पॉलिटिक्स की ताकत के अन्य सभी रूपों, मसलन चुनावी ताकत, प्रशासनिक ताकत, विचारधाराई ताकत और सड़क-चौबारे की जमघट के बीच पनपने वाली ताकत पर पूर्ण नियंत्रण करना चाहती है।

टोटल पॉलिटिक्स का युद्ध-रथ अविरत और अविराम चलता रहता है—जीत हासिल करने की अपनी महत्त्वाकांक्षा में जितना पूर्ण उतना ही बेलगाम—और ऐसे में यह राजनीति ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ती कि कोई जरा भर को सांस ले सके। पूर्ण प्रभुत्व की यह युद्धक राजनीति बेरोक और बेलगाम बढ़ती जाती है।

और, साल 2022 ऐसी ही टोटल पॉलिटिक्स के प्रचंड ताप का साल है।

मजमे के सहारे

यह शीतयुद्ध के जमाने की सर्वसत्तावादी राजनीति (टोटलिटेरियन पॉलिटिक्स) नहीं है। इसे फासीवाद या किसी धार्मिक मूलतत्त्ववाद (फंटामेंटलिज्म) का नया संस्करण मत मान लीजिएगा। अधिनायकवादी शासन-व्यवस्थाओं के विपरीत, पूर्ण प्रभुत्व की राजनीति के लिए बड़ा जरूरी है कि उसे लगातार जनता का समर्थन मिलता रहे, लोग निरंतर उसकी तरफदारी में खड़े रहें। इसी कारण ऐसी राजनीति के लिए लोगों को हमेशा अपने मजमे के साथ जोड़े और जमाये रखना जरूरी होता है। यूरोप के फासीवाद की तरह यह अकेलेपन की उपज नहीं बल्कि एक उच्छल और उद्दाम सामुदायिकता की देन है। धार्मिक मूलतत्त्ववाद के उलट यह (पूर्ण प्रभुत्व की राजनीति) चाहती है कि धर्म पर आधुनिक राजनीति की बरतरी कायम रहे।

तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी इस नयी राजनीतिक व्यवस्था की दो बुनियादी चीजों का खुलासा करती है।

गुलबर्गा सोसायटी मामले में पाक-साफ करार देना कोई नयी बात नहीं; दंगे और सामूहिक हत्याकांडों में नेताओं के किये-अनकिये से आंखें फेर लेनी हो तो न्यायपालिका अक्सर जनमत की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करती नजर आयी है। लेकिन इस मामले से एक नया रास्ता खुला है कि जो लोग मानवता के खिलाफ हुए अपराध के लिए दंड की मांग कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को दंडित किया जाए।

हक की आवाज उठानेवाले किसी एक अकेले का सामाजिक रूप से हांका लगाकर शिकार किया जा रहा हो तो अन्याय के ऐसे चलन की अभी तक न्यायपालिका मूकदर्शक बनती आयी थी लेकिन इस बार कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल हक की गुहार लगाती एकलौती आवाज का हांका लगाकर शिकार करने में किया गया।

जुबैर की गिरफ्तारी पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की अविराम कोशिश का ही एक नमूना है। उसकी गिरफ्तारी सिर्फ बदला लेने भर का मामला नहीं। अगर बदले की कार्रवाई मानकर चलें तो बस इतना भर ही स्पष्ट हो पाएगा कि गिरफ्तारी में हद दर्जे की हठधर्मिता क्यों बरती गयी या फिर यह कि गिरफ्तारी के लिए निहायत लचर बहाना क्यों तलाश किया गया। आधिकारिक रूप से जो आरोप मढ़े गये हैं वे हास्यास्पद हैं और सत्ता की मर्जी के खिलाफ जाती किसी भी चीज को अपने अख्तियार में कर लेने की राजनीतिक इच्छाशक्ति की ही मुनादी करते हैं।

मुनादी ये कि : अपने दुश्मन को दंड देने की बात हो तो हम सबूत, सच्चाई या फिर कानूनी नुक्तों (और न्यायपालिका) को आड़े नहीं आने देंगे।

लेकिन जुबैर की गिरफ्तारी एक अकेले की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि किसान-आंदोलन के समर्थकों समेत कई ऑनलाइन एक्टिविस्ट्स पर हुई बड़े पैमाने की कार्रवाई की अगली कड़ी है। सोशल मीडिया पर मौजूद प्रतिरोध की जगहों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में उठा यह एक अनिवार्य कदम है। ‘ऑल्ट न्यूज’ ने सरकार के (और विपक्षी दलों के भी) झूठ का पर्दाफाश करने के मामले में एक मिसाल कायम की है। सो, ऑल्ट न्यूज पर किया गया हमला हरेक को ये संदेश देने की कोशिश है कि : मीडिया को पूर्ण नियंत्रण की राजनीति का हिस्सा बनकर रहना होगा।

पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिशें सभी दायरों में जारी हैं। मिसाल के लिए राष्ट्रपति पद पर होनेवाले चुनाव को ही लीजिए—कितनी चुस्त और पूरी तरह से दुरुस्त चाल चली गयी है कि एनडीए का उम्मीदवार जोरदार जीत दर्ज करे ! जहां तक लोकसभा के लिए हुए उप-चुनावों का सवाल है, पूर्ण प्रभुत्व कायम करने की राजनीति का ही तकाजा है कि समाजवादी पार्टी को औकात बताने के लिए किसी बात से परहेज ना बरता गया।

महाराष्ट्र में- साम, दाम, दंड, भेद—चाहे जैसे बन पड़े, हर हाल में सरकार गिराने की कोशिशें जारी हैं (अब महाराष्ट्र की सरकार गिराई जा चुकी है) जो संवैधानिक प्रावधानों की खुलेआम खिल्ली उड़ा रही हैं। जहां तक आर्थिक क्षेत्र की बात है—चाहे मुद्रास्फीति को थामने के अपने वैधानिक दायित्व को पूरा करने में आरबीआई की परले दर्जे की देरी हो या फिर गेहूं के निर्यात पर पर रोक लगाने में की गयी देरी का मामला हो– सारा कुछ यही बता रहा है कि आर्थिक तर्क और औचित्य को नहीं बल्कि राजनीतिक स्वेच्छाचार को ही प्रधान मानकर बरता जा रहा है। ऐसी ही एक और मिसाल है अग्निपथ योजना, जिसपर सशस्त्र बलों की तरफ से आए बेहतर फैसले को एक किनारे करते हुए राजनीतिक प्रभुत्व का ठप्पा ठोंका गया।

स्थायी आपातकाल

हिजाब पहनकर क्लासरूम आने पर प्रतिबंध लगाना, अजान की आवाजों पर ताला जड़ना और फिर इन सबसे आगे बढ़ते हुए बुलडोजरी इंसाफ का तरीका अपनाना—इन तमाम चीजों ने उस दो-परती नागरिकता का एक निजाम तैयार किया है जिसका सिर्फ संकेत भर नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के जरिए किया गया था। उमर खालिद की जमानत की अर्जी के मामले में अदालती कार्यवाही से ये बात पुष्ट हुई है कि सिर्फ प्रशासन और पुलिस ही नहीं बल्कि अदालतें भी मुस्लिम और गैर-मुस्लिम के मामले में अलग-अलग कसौटियों का इस्तेमाल करती हैं। जैसा कि मैंने इस कॉलम के अंतर्गत प्रकाशित एक आलेख में संकेत किया है, तमाम व्यावहारिक मकसदों को साधने के लिहाज से संविधान का संशोधन किया जा चुका है। और, अब तो मृत्यु के मामले में भी दोहरी कसौटियां अपनायी जा रही हैं।

अगर कोई मुस्लिम धर्मान्ध किसी हिन्दू का सिर कलम करता है, जैसा कि उदयपुर के हौलनाक, नफरत-परस्त अपराध में हुआ, तो इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हाय-तौबा मचती है जो कि मचनी भी चाहिए। लेकिन, अगर कोई हिन्दू धर्मान्ध किसी मुस्लिम की भीड़-हत्या करता है तो इसे दैनंदिन की वारदात मान लिया जाता है, मुकामी और बहसतलब समाचार के रूप में पेश किया जाता है।

उदयपुर में हुआ जघन्य हत्याकांड पूर्ण प्रभुत्व की राजनीति के संभावित निहतार्थ को उजागर करता है। यों अभी इस मामले में आगे और तफतीश का होना और तफसील का आना बाकी है लेकिन शुरुआती तौर पर देखते हुए ये नहीं लगता कि यह हत्याकांड केवल दो धर्मान्धों या अपराधियों की करतूत है। जैसा कि भीड़-हत्या के अनेकानेक मामलों में सामने आया है, एक स्थानीय स्तर का या फिर विशाल फलक का नेटवर्क हुआ करता है जो धर्मान्धता को तरजीह देता रहता है और शायद ऐसे तरजीही परिवेश में सिर कलम करने की घटना हुई है।

क्या मुसलमानों को पूर्ण रूप से एक किनारे कर देने और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं तथा समर्थकों के हाथों दैनंदिन तौर पर मुसलमानों के साथ होनेवाला अपमान का बरताव अब अन्दर ही अन्दर ऐसे हत्याकांड को प्रेरित करनेवाले परिवेश को जगाने-जिलाने का काम करने लगा है? यों पंजाब का मामला निहायत ही अलग किस्म का है, लेकिन क्या संगरूर के उप-चुनाव के जरिए सिमरनजीत सिंह मान की जो पुनर्वापसी हुई है, वह इस सीमावर्ती सूबे में ऐसी ही समस्या के सिर उठाने का शुरुआती संकेत है? मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर पूर्ण प्रभुत्व की राजनीति के साथ दिक्कत भी यही है : इसके फायदे तो चंद चुनिंदा लोगों के हाथ लगते हैं लेकिन नुकसान हरेक को उठाना पड़ता है।

फासीवाद के जर्मन सिद्धांतकार कार्ल श्मिट ने अपनी किताब ‘पॉलिटिकल थियॉलॉजी’ की शुरुआत बारंबार उद्धृत की जानेवाली इस पंक्ति से की है कि : ‘संप्रभु वह है जो नियम के दायरे के बाहर जाकर फैसला करता है।’ First डेमोक्रेट्स तो ये मानकर चलते हैं कि निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों के लिए जिन बातों को करने की मनाही है, उन्हीं बातों से लोकतंत्र परिभाषित होता है लेकिन लिबरल डेमोक्रेट्स के विपरीत कार्ल श्मिट ने कहा कि राजनीतिक रूप से अधिकारी व्यक्ति होने का मतलब ही होता है नियमों को ताक पर रखकर चलना। श्मिट का मानना था कि लोकतंत्र और उदारवाद के बीच मेल नहीं है। लोकप्रसिद्ध हो चले राजनेता लोकहित में आपद्-धर्म (स्टेट ऑफ एक्सेप्सन) क्या है और उसमें क्या करना उचित है—इसे तय कर सकते हैं। आपातकाल यानी एक स्थायी किस्म का आपातकाल कैसा होगा और कितने दिनों तक कायम रहेगा, इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती।

जिसे इन दिनों `एंटायर पॉलिटिकल साइंस` के नाम से जाना जाता है, उसके पाठ्यक्रम में कार्ल श्मिट का भी जिक्र आता होगा—ऐसा तो मुझे नहीं लगता। लेकिन अबकी बार की गर्मियों में प्रधानमंत्री ने नफरत की राजनीति पर जैसा वज्र-मौन साध रखा है वह राजनीतिक प्रभुसत्ता की खूबियों का बखान करते अपने संदेशों में वैसा ही मुखर है जैसा कि कार्ल श्मिट की लेखनी से दर्ज ऊपर लिखा यह वाक्य कि : ‘संप्रभु वह है जो नियम के दायरे के बाहर जाकर फैसला करता है।

(द प्रिंट से साभार)

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.