— शिवदयाल —

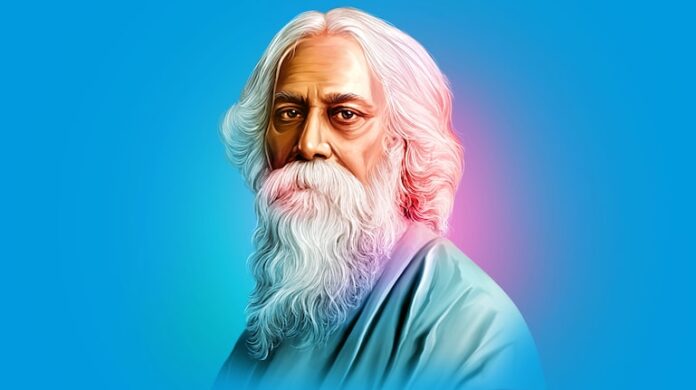

यह भी एक पुकार ही तो है – ‘यदि तुम्हारी पुकार पर/कोई नहीं आता/अकेले ही चले चलो…..’ सोचकर विस्मय होता है, जिस दौर में ये पंक्तियाँ लिखी गई थीं, अकेले ही चलने की यह पुकार लगाई थी, उस समय साथ चलने की समवेत पुकारें उठ रही थीं, और सभी को स्वतंत्रता पुकार रही थी – साथ चलकर साथ जूझकर अपने को लब्ध कर लेने का आवाहन कर रही थी ‘…. स्वयंप्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती….’ – हिन्दी के महाकवि जयशंकर प्रसाद उसी समय या थोड़े समय बाद अपने प्रयाण-गीत में स्वातंत्र्य वीरों से ‘बढ़े चलो, बढ़े चलो’ का आवाहन कर रहे हैं – मुक्ति-पथ पर बढ़े चलने का आवाहन।

वह कौन-सा पथ है जिसपर कविगुरु रवीन्द्रनाथ अकेले ही चले चलने, चलते चले चलने का आवाहन कर रहे हैं? सत्य की खोज के लिए अकेले चलें? लेकिन सबका अपना-अपना सत्य होता है – कोटि-कोटि मनुष्य अपने-अपने सत्य के लिए अलग-अलग, यात्राएँ करें, विपरीत दिशाओं में? क्या हमारा, किसी व्यक्ति का सत्य इतना एकांगी, इतना आत्माभिसारी हो सकता है जो वह बाकियों से एकदम ही अलग-थलग कर दे? फिर, क्या सौन्दर्य, मानवता और जीवन में पावनता की कामना करनेवाले कवि का यह आशय हो सकता है? या कि कभी ऐसा भी समय आता है जब एक अकेले का सत्य समूचे समाज का सत्य बन जाता है। जिस पथ पर कविगुरु चलने को कह रहे हैं, किसी भी कीमत पर चलने को कह रहे हैं – चाहे कोई न बोले, सभी मुख मोड़ लें, सभी लौट चलें, जब कोई दीया भी न जले और बदली-आँधी में द्वार सब बंद हों; तू अपनी बात मुक्तकंठ से बोल, पथ के काँटों से लहूलुहान चरण तल लिए, वज्र शिखा से अपने ही हृदय-पंजर को जलाकर प्रकाश किए चला चल, अकेला ही चला चल! – वह स्वतंत्रता का, मुक्ति का ही पथ नहीं है? स्वाधीनता से बड़ा उस युग का और कौन-सा सत्य हो सकता था/है? अकेले ही चले चलने का यह आवाहन पराधीन मानस को जगाने का, उसे स्वातत्र्यचेता बनाने का आवाहन है। अकेले चले चलना यहाँ एक वैयक्तिक ही नहीं राष्ट्रीय मूल्य भी है, बल्कि कवि का अभिप्रेत ही कदाचित वही है। यह अंतःकरण की स्वाधीनता को लक्षित-प्रेरित पंक्तियाँ हैं। आगे कवि अपनी एक और कविता में अपना मंतव्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना अथवा कामना करता है कि पिता, मुझे वहाँ ले चल जहाँ चित्त भयशून्य हो और मस्तक मेरा तना हो, जहाँ सत्य ही स्रोत हो सभी शब्दों का ….. ऐसा मुक्त कोई स्वर्ग रचाओ हमारे अंदर जिसमें ही हमारा देश जागे!

अकेले चलो कि पथ नये खुलते रहें, बनते रहें, आँखें नई होती रहें। चलो कि अंदर की क्लीवता गले, जड़ता टूटे, जीवन और-और रूपों में सामने खुले। अकेले उठा हुआ एक पग अंधानुगमन को चुनौती है। अकेले बढ़ा एक कदम अनेक संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। अकेले ही चल पड़ना विकल्प के नवपथ का अन्वेषण है। नये रास्ते तभी खुले जब कोई अकेला चला, चाहे वह चिंतन-विचार का क्षेत्र या कर्म का, सारे आविष्कार और खोजें वैयक्तिक उद्यम का ही परिणाम। जो दुर्गम पथ के एकाकी राही थे, उन्होंने ही दूसरों की राह सुगम की – कष्ट-कलेष और अपमान सहकर ही नहीं, जीवन को भी दाँव पर लगाकर।

अकेले चलनेवालों के कारण ही आज दुनिया हमारे सामने इस रूप में है, लेकिन आज क्या अकेले चलने का साहस चुक रहा है? हम जोखिम उठाने से डर रहे हैं? सुख-साधन की आसक्ति ने हमें जड़-पंगु बना दिया है? या कि नई पहलकदमियाँ नवोन्मेष पैदा नहीं कर पा रहीं? आज का भारत कविगुरु के समय का भारत नहीं है, मुक्ति हमारा वैसा प्राणोंपण से प्राप्त किया जानेवाला लक्ष्य नहीं रहा। हमारे प्रयत्न बहुदिक् अपसारी हैं। अलग-अलग दिशाओं में अलग-अलग उद्देश्यों के निमित्त लोग, विशेषकर युवा या तो अकेले या छोटे समूहों में बढ़ रहे हैं। उनकी उपलब्धियाँ कभी सामने आती हैं तो कभी अलक्षित रह जाती हैं। आज 1920-25 की तुलना में हमारी आबादी पाँच गुणा बढ़ गई है, यदि शिक्षा-दीक्षा और तकनीकी दक्षता और राजनीतिक-आर्थिक उपलब्धियों को आधार बनाएँ तो कोई तुलना ही नहीं बैठती तब के और अब के भारत के बीच। यह स्वतंत्रता और स्वदेशी सरकार के सहयोग-सौजन्य-प्रोत्साहन के अलावा नवपथ-अन्वेषकों की कल्पनाशीलता, प्रतिभा और उद्यमशीलता के बिना संभव नहीं हो सकता।

वास्तव में हमारा संकट या समस्या यह है कि हम राजनीति में ही बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं को देखने को अभीप्सित रहते हैं। राजनीति में मनोवांछित नहीं घट रहा तो कहीं कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जबकि सच्चाई यह है कि आज राजनीति के क्षेत्र में सर्वोत्तम तो क्या बेहतर प्रतिभाएँ भी आकृष्ट नहीं होती। राजनीतिक दल भी प्रतिभा या विशेषज्ञता के ऊपर जनाधर को रखते हैं। हमारी तो अनेक समस्याओं की जड़ यहाँ है – आप कुछ भी नहीं लेकिन आप विधायक, सांसद या मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में तो राजनीति भी सामूहिक पराक्रम का क्षेत्र नहीं रह गई, निजी हैसियत और करिश्मा ही इसकी चालक शक्ति है, बल्कि आजादी के बाद से ही यही स्थिति रही चली आई है। आज तो संसद में करोड़पतियों की संख्या सैकड़ों में पहुँच गई है, यह इस बात संकेत भी है कि संसदीय या दलीय राजनीति साधारण नागरिक की पहुँच से दूर जा रही है, बल्कि चली गई है। कुछेक प्रतीकात्मक मामले मिल सकते हैं, अपवादस्वरूप जिससे यह बात गलत लगे। आज की राजनीति में शील-मर्यादा की जगह शायद ही बच गई है। हम यह भूल ही गए हैं कि लोकतंत्र एक नैतिक व्यवस्था भी है। नैतिकता के अभाव में लोकतंत्र के मूल्य मुरझा जाते हैं और गैर-लोकतंत्रीय तौर-तरीकों और प्रणाली को स्वीकृति मिलने लगती है – यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। लोकतंत्र में नैतिकता को बचाए रखने की जिम्मेदारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हर पक्ष की है – चाहे वे दल हों, सरकार हो, संगठन हों या नागरिक। अनेक अवसरों पर यह प्रमाणित होता रहा है कि भारत के राजनीतिक दल आपस में मिलकर एक राजनीतिक वर्ग का निर्माण करते हैं, सुविधा और सत्ता जिसका लक्ष्य है।

राजनीतिक दलों की मूलभूत जिम्मेदारी देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप सुदृढ़ बनाकर जनता के वास्तविक शासन को अधिक से अधिक संभव बनाना है। लोकतंत्र में प्रतिद्वन्द्विता इसी उद्देश्य को प्रेरित और लक्षित होती है, प्रतिपक्ष की भूमिका भी इसी कारण से महत्वपूर्ण होती है। जनादेश मिलने का यह अर्थ नहीं कि आप उन्मत हाथी हो जाएँ, वहीं विपक्ष का काम, उसकी जिम्मेदारी विश्वसनीय आलोचना है न कि अनर्गल आरोप-आक्षेप। लोकतंत्र इसलिए नहीं है कि आप ही सत्ता पर काबिज रहें, दूसरे पक्ष के हाथ सत्ता लग गई तो लोकतंत्र ही चला गया। ऐसा मानना और प्रचारित करना सही नहीं है। हमारे यहाँ अनेक दलों-समूहों के लिए लोकतंत्र एक सुविधा मात्र है, अभीष्ट-प्राप्ति का साधन भर। लोकतंत्र को विफल करने का एक यह भी तरीका है कि इस व्यवस्था के प्रति जनता में अविश्वास पैदा कर दो, इसकी संस्थाओं को श्रेयहीन और कलंकित कर दो। इसकी उपलब्धियों पर लगातार सवाल उठाओ…..। इस काम में विश्वभर में कौन-सी शक्तियाँ लगी रहती हैं, उन्हें पहचानना चाहिए। ये लोकतंत्र का इस्तेमाल करती हैं अपनी एकतंत्रीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए। यह बात भी ध्यान में रखने की है कि लोकतंत्र को सत्तापक्ष ही नहीं, विपक्ष भी विफल कर सकता है।

लेकिन सवाल यह है कि राजनीति जो हमारे जीवन में इतनी घुली-मिली है, नियामक शक्ति बन बैठी है, को अधिक से अधिक लोकोन्मुख और कल्याणकारी तथा लोकतंत्र को अधिक से अधिक वास्तविक – सर्वस्पर्शी, सर्वग्राह्य और सर्वमंगलकारी बनाने के लिए कोई सच्ची और ईमानदार पहल क्यों नहीं दिखती? इस ओर बढ़ने के लिए, राजनीति को बदलने के लिए संकल्प और निष्ठा से भरे पग कोई समूह क्यों नहीं उठा रहा? दलीय राजनीति की सीमाओं को देखते और भोगते हुए भी हम इसके आगे की कल्पना क्यों नहीं कर पा रहे। कोई अकेले ही चलने का साहस क्यों नहीं कर पा रहा? दलीय लोकतंत्र का विकल्प ढूँढ़ना पड़ेगा, ऐसा विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण जैसे विचारकों का मानना था। जयप्रकाशजी ने भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना नामक प्रसिद्ध प्रबन्ध भी लिखा था। उस समय यह प्रयास अकेले चलने और अलग राह बनाने की पहल का अनुपम उदाहरण है। यही नहीं, आज इतने सारे विपक्षी दलों के रहते भी विपक्ष की विश्वसनीय आवाज नहीं बन पा रही, उसकी चिंताएँ व्यापक जन समुदाय को उद्वेलित नहीं कर पा रहीं, जबकि जयप्रकाश आजीवन ‘वन मैन अपोजीशन’ (एक व्यक्ति का विपक्ष) की भूमिका निभाते रहे।

रवीन्द्रनाथ अपनी कविता में जिस मुक्तकंठ से बोलने का आवाहन कर रहे हैं, उसका आशय सच कहने के लिए साहस करने से है। मिथ्याचार और लांछन-उपहास के लिए मुक्तकंठ नहीं, यानी सच बोलने पर पाबंदी हो तब भी सच बोलो – मुक्तकंठ से बोलो, जोर लगाकर बोलो। दूसरी कविता में वे आगे शब्द की महिमा का बखान करते कहते हैं – ‘हो जहाँ सत्य ही स्रोत सभी शब्दों का, हो लगन ठीक से ही सबकुछ करने की ….’ अर्थात शब्द और वाणी का स्रोत तो सत्य ही होना चाहिए, शब्द और वाणी को अर्थ और मान तो तभी मिलेगा, अन्यथा बोलना केवल बोलने के लिए रह जाएगा। हम लोकतंत्र में चरित्र और नैतिकता की जो बात करते हैं, उसका सम्बन्ध इस बात से जुड़ता है।

गाँधीजी का नाम लेने, उनकी दुहाई देने से सत्तापक्ष या विपक्ष अपने को उनको माननेवाला, अनुयायी या अनुगामी नहीं सिद्ध कर सकते। पहली कसौटी तो सत्य ही है, और इसी एक प्रारम्भिक कसौटी पर सबकी दावेदारी खारिज हो जाती है। आज सच बोलने के लिए अकेले खड़े होने की चुनौती सबसे बड़ी है, और इसमें जोखिम भी सबसे बड़ा है।

हमारे यहाँ तो ‘अहं ब्रह्मास्मि’ का मूल्य है – मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझमें भी वही शुभता, वही प्रभता और तेजोमयता है, मैं भी उतना ही सचेतन और सृजनशील हूँ – फिर मैं किससे और क्यों डरूँ? अकेले चलने का साहस देने वाले ये दो अमोघ शब्द हैं! एक अग्रगामी, सचेतन समाज व्यक्ति की बात सुनने, उसे स्थान देने में संकोच नहीं करता, रोकता तो बिल्कुल नहीं है। प्रश्नाकुल व्यक्ति जीवित, स्पंदनशील समाज का प्रमाण होते हैं। आत्मालोचन का सामूहिक उपक्रम वस्तुतः व्यक्ति के प्रयत्नों में फलीभूत होता है, या कि व्यक्ति ही इस उद्यम को साकार करता है, संभव बनाता है। पुरुषार्थ और पराक्रम, अकेले ही चलने की तैयारी व्यक्ति को ही करनी पड़ती है, स्थितियाँ चाहे जितनी ही विषम हों – ‘‘ओरे, ओरे ओ अभागे/यदि गहन पथे जाबार/काले केऊ फिरे ना जाए/-तबे पथेर काँटा/ओ, तुई रक्तमाला/चरण तले/एकला दलो रे!’’ ऐसा ही आगे बढ़ा कोई मजबूत कदम कितने ही लोगों का मुक्तिमार्ग खोलता है –

‘‘चल पड़े जिधर दो डग, मग में

चल पड़े कोटि पग उसी ओर

गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि

गड़ गए कोटि दृग उसी ओर…’’ (युगावतार गाँधी, सोहनलाल द्विवेदी)

व्यक्ति की असल महिमा यहीं है। लेकिन वैयक्तिकता सामूहिकता से जुड़कर ही श्रेय पाती है, मूल्य बनती है –

‘‘यह दीप अकेला स्नेह भरा

है गर्व भरा मदमाता पर

इसको भी पंक्ति को दे दो….’’ (यह दीप अकेला, अज्ञेय)

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.