— परिचय दास —

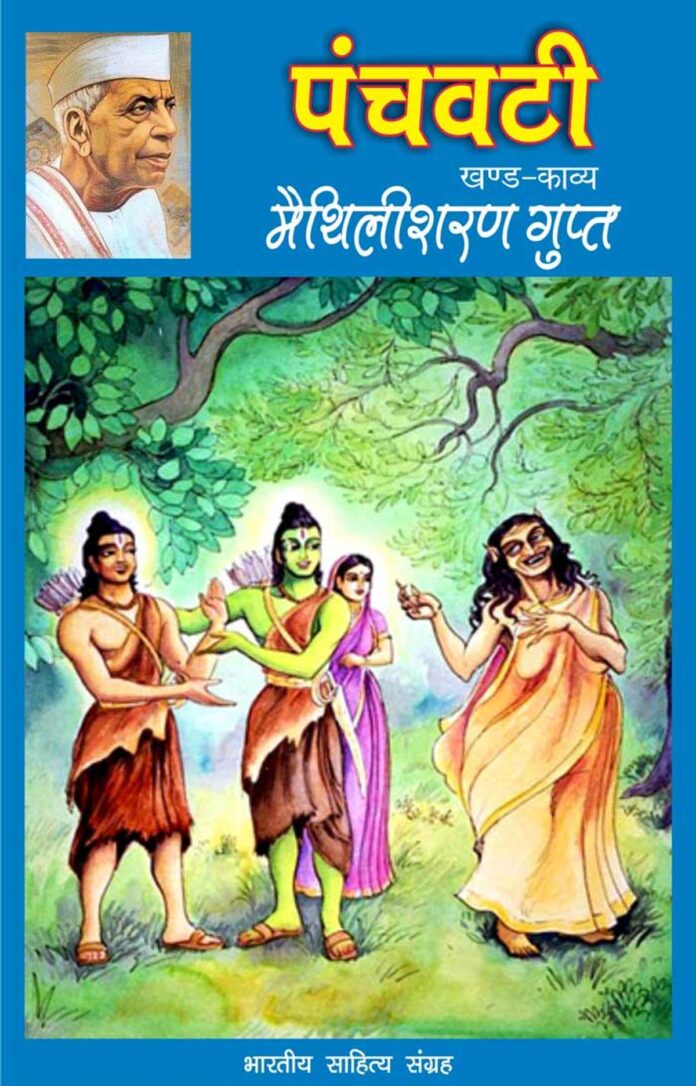

“पंचवटी” केवल कविता नहीं, एक सांस्कृतिक यात्रा है, जहाँ शब्दों के माध्यम से रामायण का वनवास-प्रसंग ध्वनित होता है। मैथिलीशरण गुप्त की लेखनी जब पंचवटी पहुँचती है तो वह न केवल राम, सीता और लक्ष्मण के जीवन की लय को छूती है बल्कि समस्त भारतीय मानस के हृदय में प्रतिध्वनित होने वाले उस आदर्श को पुनर्स्थापित करती है, जिसे हम ‘मर्यादा’ कहते हैं। यह कविता केवल वनों की कथा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है—जहाँ सभ्यता की बाहरी आभा नहीं, आंतरिक आलोक है-

चारुचंद्र की चंचल किरणें, खेल रहीं हैं जल थल में,

स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई है अवनि और अम्बरतल में।

पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से,

मानों झीम रहे हैं तरु भी, मन्द पवन के झोंकों से॥

गुप्तजी की भाषा में वृंदावन की नीलिमा, प्रयाग की गंभीरता और अयोध्या की गरिमा—तीनों समाहित हैं। पंचवटी उनके लिए भौगोलिक स्थल मात्र नहीं, एक ऐसा तपस्थल है जहाँ व्यक्ति का चरित्र तपकर सोने-सा उज्ज्वल हो उठता है। लक्ष्मण की निष्ठा, सीता की साध्वी मर्यादा और राम की धर्मपरायणता—इन सबका संश्लिष्ट दृश्य इस कविता में अंकित है।

इन पंक्तियों में न केवल भाव की ऊष्मा है बल्कि निर्वासन में भी नव-सृजन की प्रतीति है। राम वन में आए हैं, यह निर्वास नहीं, धर्म का अभिनव मंच है। यह ‘कुटी’ घर का त्याग नहीं, एक नवीन संसार की स्थापना है। यहाँ से मनुष्य अपने मनोबल से पुनः आत्मा की संस्कृति को गढ़ता है।

गुप्तजी की दृष्टि में राम केवल राजा नहीं, आदर्श मानव हैं। वे जब पंचवटी में निवास करते हैं तो राजसत्ता को त्याग कर आत्मसत्ता का आलंबन लेते हैं। यह आत्मसत्ता ही है जो उन्हें लोक-नायक बनाती है। यही कारण है कि पंचवटी में जीवन का कोई विलास नहीं किन्तु संयम का उत्कर्ष है।

यह कविता पाठक को बाह्य से आंतर की ओर ले जाती है। जैसे-जैसे शब्द आगे बढ़ते हैं, पाठक भी मानो एक एकाकी, संयमित किन्तु सौंदर्य-प्रवण जीवन के साक्षी बनते जाते हैं।

गुप्त जी का यह काव्य भारतीय काव्यधारा में उस ललित बिंदु के समान है जहाँ काव्य, धर्म और मनोविज्ञान एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं। कविता में जिस ‘कुटी’ की चर्चा बार-बार होती है, वह बाह्य कुटी मात्र नहीं—बल्कि अंतरात्मा का साधना-कक्ष है।

इस कविता में भविष्य की आहट है, वर्तमान की प्रतीक्षा और अतीत का मूल्यांकन। गुप्तजी पंचवटी को एक कल्प-वन के रूप में नहीं चित्रित करते बल्कि उसे एक आत्म-संयम की प्रयोगशाला मानते हैं। वहाँ नृत्य नहीं, आत्म-विन्यास है; वहाँ संगीत नहीं, मौन है; किन्तु वह मौन भी इतना मुखर है कि समस्त जीवन-दर्शन उसमें समाहित हो जाता है :

यदि राजत्व मात्र ही, लक्ष्य हमारे जीवन का,

तो क्यों अपने पूर्वज उसको, छोड़ मार्ग लेते वन का?

परिवर्तन ही यदि उन्नति है, तो हम बढ़ते जाते हैं,

किन्तु मुझे तो सीधे-सच्चे, पूर्व-भाव ही भाते हैं॥

यह कविता भारतीय आत्मा की उस करुण, संयमित किंतु दृढ़ आकांक्षा का उद्गार है, जो हर कालखंड में किसी पंचवटी में जाकर फिर से अपनी जड़ों को खोजने लगती है। चाहे वह गांधी हों, या अज्ञेय या स्वयं हम। राम की कुटी एक चिरंतन प्रतीक बन जाती है, जहाँ मनुष्य जब-जब भटकता है, तब-तब लौटता है।

लक्ष्मण के लिए यह वनवास नहीं, एक अनन्य सेवा का अवसर है। वह सेवा कोई बाध्यता नहीं, वह प्रेम का उत्सर्ग है। सीता के लिए यह कोई पीड़ा नहीं, यह जीवन की साध्वी लय है और राम—वह तो स्वयं ही धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, जिनकी प्रत्येक गति अनुकरणीय है।

इस सूक्ति में कविता समय की सीमाओं से परे निकलकर चिरंतनता का स्पर्श करती है। पंचवटी एक विचार बन जाती है—वह विचार जो न कभी मृत्यु को जानता है, न विस्मरण को।

गुप्तजी की ‘पंचवटी’ कविता एक सुसंस्कृत, संयमित और करुणा-प्रवण राष्ट्र की आकांक्षा का काव्य है। उसमें युद्ध की घोष नहीं, प्रेम की व्याकुल पुकार है। वह पाठक को नायक नहीं बनाती बल्कि श्रोता बनाकर उस श्रवण की साधना सिखाती है जो भीतर तक उतरकर जीवन को पुनः परिभाषित कर सके।

इस काव्य की पंक्तियाँ फूलों जैसी नहीं, पत्थरों जैसी हैं—किन्तु वे पत्थर देवालय के हैं। उनमें सौंदर्य है किन्तु वह सौंदर्य केवल दृष्टि का नहीं, आत्मा का है। वह सौंदर्य जो संयम से, मर्यादा से और लोक-धर्म से उत्पन्न होता है।

पंचवटी की यह काव्य-यात्रा हमें केवल प्रकृति की गोद में नहीं ले जाती बल्कि भीतर की एक गुफा में छोड़ आती है, जहाँ हम अपने प्रश्नों से मुँह चुराना बंद कर देते हैं और उन्हें ओज से भरकर, मौन में उत्तर देने लगते हैं। यही गुप्तजी की पंचवटी की अनुगूंज है—एक मौन उत्तर की कविता-

वैतालिक विहंग भाभी के, सम्प्रति ध्यान लग्न-से हैं,

नये गान की रचना में वे, कवि-कुल तुल्य मग्न-से हैं।

बीच-बीच में नर्तक केकी, मानो यह कह देता है–

मैं तो प्रस्तुत हूँ देखें कल, कौन बड़ाई लेता है॥

“पंचवटी” में प्रकृति केवल दृश्य पृष्ठभूमि नहीं, एक जीवंत पात्र है। यह कविता एक सूक्ष्म संतुलन की प्रस्तुति है—मनुष्य और प्रकृति के मध्य, मर्यादा और आत्म-अभिव्यक्ति के मध्य, मौन और कर्तव्य के मध्य। गुप्तजी ने जिस पंचवटी का वर्णन किया है, वह राम के लिए वनवास का एक अध्याय मात्र नहीं, बल्कि धर्म की शिक्षा का शील-स्थल है।

यहाँ शब्द आत्मा से उपजे हैं और पंक्तियाँ जीवन के उच्चतम आदर्शों की प्रतिध्वनि हैं।

गुप्त जी की कविता जीवन की भौतिकता को नहीं, आत्मिकता को प्रतिष्ठित करती है। राम का वन-निवास इसलिए सुखद है कि वहाँ आत्म-तृप्ति है वहाँ मोह नहीं, त्याग है। यह त्याग कोई करुण पलायन नहीं बल्कि चेतना का सर्वोच्च विस्तार है। वहाँ ‘भवन’ की दीवारें नहीं, वृक्षों की छाया है; पर वह छाया ऐसी है जो मनुष्य को उसकी सीमाओं से मुक्त कर देती है।

इस कविता में लक्ष्मण एक निष्कलंक संन्यासी हैं जो राजसी परिधान छोड़कर साधना के आभूषण पहन चुके हैं। उनका समर्पण इतना मौन है कि वह स्वयं भी उसमें विलीन हो जाते हैं। राम-सीता के प्रति उनकी सेवा किसी आदेश की प्रतीक्षा नहीं करती, वह निस्पृह प्रवाह है।

गुप्तजी ने लक्ष्मण की भूमिका को अत्यंत सूक्ष्म रूप से बुना है। वह नायक नहीं हैं, पर उनकी छाया से ही राम के निर्णयों की दीर्घता और सीता की सौम्यता दोनों सुरक्षित हैं। वह आक्रोश नहीं करते पर चुपचाप सुरक्षा की परिधि निर्मित करते हैं—सीता के लिए लक्ष्मण रेखा केवल एक रेखा नहीं, एक संपूर्ण वैदिक परंपरा की प्रतीक है।

पंचवटी में सीता के व्यक्तित्व की गहराई भी उजागर होती है। वह केवल एक पत्नी नहीं, वह आदर्श स्त्रीत्व की मूर्ति हैं, जिनका प्रेम केवल शृंगार में नहीं, जीवन के प्रत्येक संघर्ष में झलकता है। उनके लिए वनवास कोई बाध्यता नहीं, एक अर्घ्य है। वह राम के साथ वन में आकर उनके धर्म को साझा करती हैं—केवल जीवन नहीं, तप भी।

गुप्तजी की सबसे विलक्षण विशेषता यह है कि वे एक भव्य घटना को छोटे संकेतों, सरल शब्दों और मृदुल अभिव्यक्तियों से इस प्रकार कहते हैं कि पाठक को उसका समस्त वैभव किसी चित्र की भाँति दिखने लगता है।

इस सूक्ति में पंचवटी केवल एक स्थल नहीं, वह सौंदर्य की पुनर्रचना है—जहाँ प्रकृति और मनुष्य का सहअस्तित्व दिव्यता में परिवर्तित हो जाता है। वहाँ वन की चुप्पी राम के धैर्य को पोषित करती है, वहाँ पत्तों की सरसराहट सीता के अंतर्मन की हलचल बन जाती है और वहाँ सूर्य की रश्मियाँ लक्ष्मण की आत्मिक जागरूकता के समकक्ष खड़ी होती हैं।

इस कविता में धर्म कोई ग्रंथीय अवधारणा नहीं, वह आचरण की मौन भाषा है। राम का हर निर्णय, हर संवाद इस कविता में उस लोकधर्म की छाया है जो भारतीय जीवन-दर्शन की रीढ़ है।

जब राम पंचवटी में एक छोटे से कुटीर का निर्माण करते हैं तो वह कुटीर भारतीय गृह-संस्कार का आदर्श बन जाता है। गुप्तजी ने कुटी के माध्यम से गृह की अवधारणा को पुनर्परिभाषित किया है—वह गृह जिसमें न दीवारें होती हैं, न सजावट; किन्तु वह गृह अडिग होता है क्योंकि उसमें संयम, प्रेम और धर्म की नींव होती है।

इस कविता का सारा सौंदर्य उस आत्मीयता में है, जिससे वह पाठक से बात करती है। वह कोई वाग्जाल नहीं बुनती, वह कोई नीति-प्रवचन नहीं करती, वह बस एक शांत, गंभीर, सौम्य दृष्टि से पाठक के मन में उतर जाती है, जैसे किसी वटवृक्ष की छाया गर्म दोपहर में किसी पथिक को आलिंगन दे।

“पंचवटी” केवल गुप्तजी की राम-काव्य यात्रा का एक पड़ाव नहीं बल्कि उनकी समस्त काव्य दृष्टि का निचोड़ है—जहाँ भारतीय आदर्श, प्रेम, करुणा, कर्तव्य और सौंदर्य एक साथ समाहित हो जाते हैं।

यह कविता पाठक के भीतर की पंचवटी को जगाने का प्रयास है—एक ऐसा स्थल जहाँ वह अपने ही भीतर जाकर उस आदर्श से मिल सके, जो अब विस्मरण की कोठरी में कैद है। गुप्तजी जैसे कहते हैं—”तुम्हारे भीतर एक राम है, एक सीता है, एक लक्ष्मण है, बस उस पंचवटी को पहचानो जो तुम्हारे हृदय में छिपी है।”

पंचवटी की भूमि पर राम, सीता और लक्ष्मण के सहजीवन का जो दृश्य मैथिलीशरण गुप्त हमें दिखाते हैं, वह केवल कथा नहीं, आदर्श का सौम्य नृत्य है। यह त्रयी केवल तीन व्यक्तित्व नहीं, भारतीय सभ्यता के तीन प्रमुख स्तंभ हैं—धर्म, प्रेम और निष्ठा।

राम धर्म के प्रतीक हैं—निरंतर मर्यादा में रहते हुए भी करुणा से भरपूर। सीता प्रेम की प्रतीक हैं—त्यागमयी, समर्पित और आत्मविसर्जिता।

लक्ष्मण निष्ठा के प्रतीक हैं—जो किसी भी मूल्य पर अपने आदर्श से विचलित नहीं होते।

पंचवटी की कविता इन तीनों की छाया में धीरे-धीरे खुलती है, जैसे कि भोर की धूप धीरे-धीरे किसी तपस्वी के मुख पर उतरती हो।

राम जब सीता से कहते हैं—”यह पंचवटी है”—तो वह केवल एक वाक्य नहीं, जीवन के सबसे कठिन निर्णय का विनम्र उद् घोष है। यह निर्णय है राजमहलों के त्याग का, राग और वैभव के परित्याग का और धर्म के उस मार्ग का चयन करने का जो अकेला है, कांटों से भरा है पर अंततः मुक्ति की ओर ले जाता है।

गुप्तजी ने जिस सौंदर्य के साथ उस कुटी का चित्र खींचा है, वह स्थापत्य से अधिक भावनात्मक है। यह कुटी एक सांस्कृतिक स्थापत्य है। वहाँ कोई आलीशान द्वार नहीं, न मणिमय दीवारें, पर वहाँ आदर्शों की नींव है। वहाँ का प्रत्येक काष्ठ-तंतु धर्म का प्रतिमान है, और प्रत्येक छाया एक प्रतीक्षा—जो जीवन में उजाले की आशा लिए स्थिर खड़ी है।

राम, सीता और लक्ष्मण का यह वानप्रस्थ, गुप्तजी की दृष्टि में, एक रागात्मक जीवन का पुनः आविष्कार है। जहाँ न कोई विरोध है, न कोई संकोच। वहाँ केवल मौन है और मौन में स्थित जीवन की गरिमा है।

पंचवटी में जो करुणा है, वह स्थूल नहीं, गहन है। वह करुणा नारीत्व के प्रति, प्रकृति के प्रति, पशुओं के प्रति, और सबसे बढ़कर—मनुष्य के आत्मसंयम के प्रति है। सीता का वन में जाना केवल पतिव्रता का अनुसरण नहीं बल्कि एक वैचारिक सहमति है जो युगों तक आदर्श बनती रही।

राम का वनगमन कोई नायकत्व की विजय-यात्रा नहीं, वह समर्पण की प्रक्रिया है। वे जनकनंदिनी को कभी दुख में नहीं डालते, पर धर्म के नाम पर जो भी सहना होता है, उसे अपने भीतर लेकर चलते हैं।

राम गुप्तजी की कविता में आदर्श ‘पुरुष’ नहीं, आदर्श ‘मानव’ हैं। उनके आँसू भी धर्म से बंधे हैं और उनकी मुस्कान भी मर्यादा के चौखटे से बाहर नहीं निकलती। यही उनकी मानवता है, यही उनका ईश्वरत्व।

गुप्त जी की ‘पंचवटी’ में प्रकृति कोई अनुपस्थित पृष्ठभूमि नहीं, एक संवाद करती उपस्थिति है। नदियों की ध्वनि, वनों की गंध, फूलों की आभा और पशु-पक्षियों की चेष्टाएँ—इन सभी में राम की भक्ति की प्रतिध्वनि सुनाई देती है।

सीता इस कविता में केवल राम की सहचरी नहीं, एक प्रबुद्ध, चेतस आत्मा हैं। वे जब पंचवटी में कुटी के लिए भूमि सम्हालती हैं तो वह गृह-निर्माण नहीं, एक आत्म-निर्माण है।

यह एक पंक्ति नहीं, जीवन का उद् घोष है। वहाँ जहाँ एक स्त्री की उपस्थिति से जंगल घर बन जाता है और एक पुरुष की मर्यादा से वन तीर्थ हो उठता है।

लक्ष्मण की भूमिका अब और भी सूक्ष्म हो जाती है। वह अब केवल अनुचर नहीं बल्कि प्रहरी हैं—न केवल बाहरी शत्रुओं के विरुद्ध अपितु भीतर उठते विकारों के भी शत्रु। जब वे लक्ष्मण-रेखा खींचते हैं, तो वह एक मानसिक रेखा है—संस्कार और असंयम के बीच की।

गुप्त जी की कविता का सौंदर्य इस बात में है कि वह पाठक को वन की गहराइयों में ले जाते हुए, उसके भीतर के वन को भी खोलती है। यह कविता बाहर का वर्णन करते हुए भीतर की यात्रा बन जाती है। पंचवटी की कुटी धीरे-धीरे पाठक के मन की गुफा में बदल जाती है।

इस कविता का यह अन्तर्ध्वनि है। गुप्तजी हमें यह नहीं कहते कि राम बाहर कहीं हैं। वे कहते हैं कि यदि पंचवटी को समझो तो राम स्वयं उपस्थित हो जाते हैं।

यह काव्य एक जागरण है—संस्कारों का, मर्यादा का और सबसे बढ़कर, भारतीय जीवन-दर्शन का।

“पंचवटी” केवल विषय-वस्तु की दृष्टि से नहीं बल्कि अपने काव्यशिल्प में भी एक अनुपम कृति है। गुप्त जी की यह कविता शब्दों की कोई शृंखला मात्र नहीं, एक भाव-विन्यास है—जहाँ छंद, भाषा, प्रतीक और ध्वनि—all come together like sacred chants under the silent skies of exile.

कविता की बनावट, उसकी लय, उसका प्रवाह—सबकुछ मिलकर एक ऐसी भावधारा निर्मित करते हैं जो सरल होकर भी गहराई लिए हुए है। गुप्तजी नाटकीयता के आडंबर से दूर रहते हैं। वे न तो अत्यधिक कल्पनाविलास में प्रवृत्त होते हैं, न ही शुष्क तर्कशीलता में। उनका सौंदर्य इसी संयम में निहित है।

“यह नव निकेतन यही कुटी है” जैसी पंक्तियाँ, यदि केवल अक्षरों के स्तर पर देखी जाएँ तो यह एक सामान्य कथन लगता है पर यह ‘कुटी’ केवल निवास नहीं, आत्मा की स्थिरता का प्रतीक है। ‘नव निकेतन’ शब्द में ही गुप्त जी की दृष्टि स्पष्ट होती है—वनवास को केवल निष्कासन न मानकर, एक नूतन आरंभ की तरह देखना।

काव्यभाषा की विशेषता :

गुप्त जी की भाषा खड़ी बोली है पर उसमें ब्रज की कोमलता, संस्कृत की गरिमा और अवधी की आत्मीयता मिलकर एक ऐसा मिश्रण रचती है, जो न तो कृत्रिम प्रतीत होती है, न ही बोझिल। उन्होंने कविता को ‘गद्य से ऊपर पर गद्य के निकट’ रखने का प्रयास किया है।

उनके छंद अनुशासित हैं। “पंचवटी” कविता में षट्पद छंद का उपयोग मिलता है जो एक लयात्मक अनुशासन बनाए रखता है। यह लय पाठक को बंधन में नहीं बाँधती, अपितु धीरे-धीरे उसे भावों की एक सतत धारा में प्रवाहित करती है।

प्रतीकों की व्याख्या :

“पंचवटी” में प्रयुक्त प्रतीक अत्यंत गूढ़ और सांस्कृतिक हैं। कुटी, वन, नदी, रेखा, और मौन—इन सबका प्रतीकात्मक अर्थ कविता के भीतर बार-बार प्रतिध्वनित होता है।

कुटी: यह प्रतीक एक ऐसे निवास का है, जो बाहर से क्षीण पर भीतर से प्रबुद्ध है। यह गृहस्थ आश्रम की तरह है—नितांत साधारण किन्तु दिव्यता से युक्त।

वन: यह बाहर का वन नहीं, भीतर का आत्म-वन है। यह मनुष्य की उस चेतना का बिंब है, जहाँ वह भटकता भी है और खोजता भी है।

लक्ष्मण-रेखा: केवल एक भू-सीमा नहीं, यह चेतना और अचेतना, अनुशासन और उन्मुक्ति के बीच का विभाजन है। इसे लांघना मनुष्य की मूल भूल है।

सीता: सीता प्रेम, त्याग और स्त्री-संवेदना का प्रतीक हैं। वह केवल राम की पत्नी नहीं, भारतीय स्त्री-चेतना का मूल स्वर हैं।

राम: राम यहाँ प्रत्यक्ष में मनुष्य और परोक्ष में ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। वह व्यक्ति हैं भी और प्रतीक भी—मर्यादा, कर्तव्य और लोक-मंगल के।

ध्वन्यात्मक सौंदर्य :

गुप्त जी की कविता में ध्वनि का सौंदर्य अत्यंत संयमित है। उनके शब्द चिल्लाते नहीं, फुसफुसाते हैं।

गुप्त जी की पंक्तियों में स्वर की कोमलता है तथा उसमें आत्मविश्वास का स्पर्श भी है। न कोई शो ऑफ , न कोई अतिनाटकीयता—बस भावनाओं की मृदु गूंज।

वैयक्तिक नहीं, राष्ट्रीय आत्मा की कविता :

गुप्त जी का यह प्रयास केवल राम की कथा कहने का नहीं है। वह राष्ट्र के आदर्श मानव की कल्पना कर रहे हैं। राम उनके लिए इतिहास नहीं, आदर्श हैं। पंचवटी उस आदर्श जीवन की प्रयोगशाला है जहाँ मनुष्य स्वयं को परिष्कृत करता है। यह काव्य केवल काव्य नहीं, भारत की सांस्कृतिक आत्मा का मूक आख्यान है।

गुप्तजी का रचनात्मक उद्देश्य:

गुप्तजी का उद्देश्य था—जन-मन में पुनः भारतीय आदर्शों को प्रतिष्ठित करना, उन्हें आधुनिक संदर्भ में स्थापित करना और यह बताना कि परंपरा कोई स्थिर अतीत नहीं, वह एक सतत प्रेरणा है।

उनकी पंचवटी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के उस युग में आई जब राष्ट्र, आत्म-चिंतन और सांस्कृतिक गौरव के पुनराविष्कार की खोज में था। राम के वनवास में राष्ट्र को अपनी गुलामी की छाया दिखी, पर उसमें से ही पुनरुत्थान की आशा भी फूटी।

“पंचवटी” एक बहुस्तरीय काव्य है—जो पौराणिक कथा से आरंभ होकर आत्म-ध्यान, सामाजिक मर्यादा, वैचारिक गरिमा और राष्ट्रीय चेतना तक विस्तृत होता है। मैथिलीशरण गुप्त ने इसे एक मंदिर की तरह रचा है—जिसके प्रत्येक शब्द एक मूर्ति है, प्रत्येक छंद एक स्तंभ, और संपूर्ण कविता एक सभ्य लोकचेतना का गगनचुंबी कलश।

“पंचवटी” कविता केवल अतीत का आलोक नहीं है, वह वर्तमान का दर्पण और भविष्य की दिशा भी है। मैथिलीशरण गुप्त ने जब इस कविता की रचना की, तब भारत औपनिवेशिक छाया में साँस ले रहा था, किंतु जनमानस भीतर ही भीतर आत्मचेतना की मशाल जलाने में व्यस्त था। ऐसे समय में ‘राम’, ‘वनवास’, ‘कुटी’ और ‘धर्म’ जैसे प्रतीक केवल धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक पुनरुद्धार के औजार बन चुके थे।

समकालीन परिप्रेक्ष्य में “पंचवटी”:

आज जब समाज बहुलता, भ्रम, अस्थिरता और मूल्य-स्खलन के द्वंद्व से जूझ रहा है तब गुप्त की “पंचवटी” हमें आत्मनिरीक्षण के लिए आमंत्रित करती है। यह कविता हमें बताती है कि सत्य और मर्यादा किसी शासन-व्यवस्था या उपदेश की देन नहीं होते, वे आत्मा के भीतर की आवाज़ होते हैं।

राम जब राज्य का परित्याग करते हैं तो वह आज के नेताओं के लिए चुनौती बन जाते हैं। वे सत्ता के लिए नहीं, सत्य के लिए जंगल जाते हैं। क्या यह दृश्य आज के राजनैतिक नैतिकता के लिए प्रश्न नहीं खड़ा करता?

लक्ष्मण जब सेवा में अपने व्यक्तित्व को लीन करते हैं, तो यह वर्तमान पीढ़ी के आत्म-केंद्रित जीवनशैली के लिए एक वैकल्पिक दृष्टि प्रस्तुत करता है। सीता जब वन को सहजता से स्वीकारती हैं, तो वह केवल एक पत्नी की छवि नहीं, बल्कि ऐसी नारी हैं, जो अनुकूलता की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि विपरीत परिस्थितियों को ही अपनी साधना बना लेती हैं।

पंचवटी आज भी हमारे भीतर है—यदि हम चाहें, तो उसे केवल एक कथा नहीं, एक प्रयोगशाला की तरह देख सकते हैं जहाँ मूल्य, मर्यादा और मौन एक साथ साधना करते हैं।

शिक्षाशास्त्रीय महत्त्व:

‘पंचवटी’ केवल साहित्यिक पाठ नहीं है, यह एक शिक्षाशास्त्रीय अनुकरणीय ग्रंथ है। यह कविता शिक्षा के उन पहलुओं को स्पर्श करती है जिन्हें आज की शिक्षानीति बार-बार खोजने का दावा करती है—चरित्र निर्माण, आत्म-नियंत्रण, सेवा की भावना और नैतिक अनुशासन।

चरित्र शिक्षा: राम और लक्ष्मण की छवियाँ किसी पाठशाला के लिए प्रेरक आदर्श हैं। वे नियम से बाहर नहीं जाते और भाव से कभी कठोर नहीं होते।

नैतिक शिक्षा: सीता का त्याग और धैर्य, एक शिक्षिका की उस मौन दृष्टि की तरह है, जो छात्र के भीतर की आकांक्षाओं को बिना कहे ही पहचान लेती है।

सामाजिक शिक्षा: पंचवटी केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, सामाजिक सामंजस्य का स्थल है। वहाँ तीनों पात्र बिना संघर्ष, बिना अधिकार की भाषा के, परस्पर समर्पण के साथ जीवन जीते हैं।

इस कविता को विद्यालयों में केवल पठन के लिए नहीं, ‘अनुभव-शिक्षा’ की तरह पढ़ाया जा सकता है—जहाँ छात्रों को राम बनने के लिए नहीं, राम की तरह सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

पाठकीय प्रभाव और आत्मानुभूति :

“पंचवटी” अपने पाठक को केवल रसात्मक आनंद नहीं देती, वह एक अंतःप्रेरणा जगाती है। इस कविता को पढ़ते हुए पाठक अचानक खुद को एक पात्र की तरह महसूस करने लगता है। कभी राम के मौन में वह अपनी हताशा को देखता है, तो कभी लक्ष्मण की सजगता में अपनी जीवनचर्या की तुलना करता है।

और कभी—सीता की सहनशीलता में उसे अपनी माँ, बहन या पत्नी की छवि दिखने लगती है। यह कविता भाव नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। उसमें आनंद के साथ आत्मग्लानि, करुणा के साथ कर्तव्य, और त्याग के साथ उल्लास जुड़ा हुआ है।

“पंचवटी” पढ़कर पाठक किसी वीर रस में नहीं भरता, वह शांत हो जाता है—जैसे किसी मंदिर में मौन बैठा हो, और शंखध्वनि की जगह अपने भीतर के श्वासों को सुन रहा हो।

नवजागरण की चेतना :

यह कविता उस युग की रचना है, जब भारत आत्म-गौरव के पुनरुत्थान के लिए कविता को एक हथियार बना रहा था। “पंचवटी” उस नवजागरण की कविता है, जहाँ धर्म सामाजिक जिम्मेदारी बनता है और भक्ति आत्म-स्वीकृति की प्रक्रिया। गुप्तजी ने यह कविता लिखकर यह सिद्ध किया कि राष्ट्रवाद केवल रणभूमि से नहीं, वनभूमि से भी आता है—जहाँ आदर्श जीवन के पदचिह्न अंकित होते हैं।

“पंचवटी” कविता एक युग की नहीं, युगों की पूँजी है। वह बदलते समय में एक स्थायी मूल्य-स्तंभ की तरह खड़ी रहती है। राम के भीतर से राम को पहचानना, सीता की मौन उपस्थिति को समझना और लक्ष्मण के अनुशासन में आत्म-विनम्रता की छाया देखना—यही इसका पाठ है।

गुप्तजी ने “पंचवटी” में केवल एक कथा नहीं दी, उन्होंने एक काव्य-दर्शन रचा है—जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था, जब वह पहली बार लिखा गया।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.