— संजय गौतम —

नब्बे के दशक में जिन कथाकारों ने तेजी से अपनी पहचान बनाई, उनमें अखिलेश का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। खास तौर से उनकी ‘चिट्ठी’ कहानी उन दिनों खूब चर्चित हुई, अपनी खिलंदड़ी भाषा और मार्मिकता के कारण। उसके बाद उनके तीन कहानी संग्रह आए–‘आदमी नहीं टूटता’, ‘मुक्ति’, ‘शापग्रस्त’। उन्होंने दो उपन्यास लिखे- ‘अन्वेषण’, ‘निर्वासन’। सृजनात्मक गद्य की उनकी पुस्तक आई- ‘वह जो यथार्थ था’। उन्होंने संपादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। ‘अतएव’ एवं ‘वर्तमान साहित्य’ पत्रिका में संपादन कार्य के बाद उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण पहचान रखनेवाली पत्रिका ‘तद्भव’ का संपादन शुरू किया। ‘एक कहानी एक किताब’ ‘श्रृंखला’, ‘दस बेमिसाल प्रेम कहानिया’, ‘कहानियां रिश्तों की’ का संपादन भी चर्चित रहा। कई कहानियों का नाट्य रूपांतरण किया। उनकी कहानी ‘शापग्रस्त‘ पर फिल्म भी बनी। उन्हें ‘श्रीकांत वर्मा सम्मान’ ‘इन्दु वर्मा कथा सम्मान’ सहित कई सम्मान मिले हैं।

1960 में सुल्तानपुर (उ.प्र.) जनपद के मलिकपुर नोनरा गाँव में जनमे अखिलेश का जीवन संघर्ष एवं अनुभव से समृद्ध है। किस्सागोई की कला उन्हें अपने गाँव के जीवन से ही प्राप्त हुई। उच्च शिक्षा इलाहाबाद में होने के कारण उन्हें इलाहाबाद (अब प्रयागराज) का समृद्ध साहित्यसंसार प्राप्त हुआ। उन्होंने उसे भरपूर जिया और घुमक्कड़ी का आनंद लिया। यही अनुभव संसार सघन रूप में उनकी इस किताब अक्स में सामने आया है।

अखिलेश ने सिर्फ अपने जीवन में शामिल लोगों को याद करने के लिए संस्मरण नहीं लिखे हैं, बल्कि उनके लिए स्मृति एक हथियार भी है। उन्हें इस बात का गहरा एहसास है कि सिर्फ वर्तमान, वर्तमान के दौर में मनुष्य स्मृतिशून्य होता जा रहा है, जबकि वर्तमान की दमनकारी प्रवृत्ति से लड़ना है तो स्मृति को जगाए रखना होगा। पहला ही अध्याय उन्होंने लिखा है– ‘स्मृतियां काल के घमंड को तोड़ती हैं’। इस अध्याय में स्मृति को लेकर अच्छा खासा विमर्श है। अखिलेश स्मृति का विचार दर्शन खड़ा करते हैं। स्मृति के प्रति अखिलेश के विचारों को जानने के लिए यह अध्याय महत्त्वपूर्ण है। वह नास्टेल्जिया (अतीत राग) और स्मृति के अंतर को स्पष्ट करते हुए स्मृति की ताकत का बखान करते हैं–‘स्मृति का अलग अस्तित्व है, वह एक समृद्ध लाइब्रेरी की तरह है। इतिहास, संस्कृति, कविता, उपन्यास, समाज विज्ञान आदि पर कुछ रचना है तो आवश्यकता पड़ने पर पुस्तकालय की बेशकीमती किताबें उत्प्रेरक की तरह रचनाकार की मेधा को जगा देती हैं, स्मृतियां, इससे भी चार कदम आगे, प्रज्ञा को ज्योतिर्मय कर देती हैं। स्मृतियां वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने की मुहिम में अतीत की ओर निश्चय ही ले जाती हैं, लेकिन वहां से वे शक्ति ग्रहण करती हैं और जरूरी होने पर अतीत का विरोध करने से, उसकी भर्त्सना करने से गुरेज नहीं करतीं।’ (पृ 23)

इसी प्रकार अंतिम अध्याय ‘समय ही दूसरे समय को मृत्यु देता है’ में वह मृत्यु को लेकर अपने खयाल सामने रखते हैं और यह कहते हैं कि मरने के बाद हम व्यक्ति की मृत्यु को नहीं बल्कि उसके जीवन को याद करते हैं। बचपन के अनुभव के हवाले से बताते हैं कि गाँव में महिलाएं किसी के मरने पर ‘कारन’ देकर रोती हैं। यानी मृतक के जीवन की घटनाओं और उससे अपने संबंधों को याद करके रोती हैं। यहाँ भी जीवन ही महत्त्वपूर्ण हो जाता है। इसी अध्याय के अंत में वह उपभोक्ता संस्कृति के दौर में स्मृति विलोप के खतरे से आगाह करते हुए स्मृति निर्माण की जरूरत को बताते हैं–”हम पुनरुत्थानवाद और अंधभोगवाद की गिरफ्त में एक साथ फॅंस चुके हैं। यह एक अत्यंत भयावह मंजर है, क्योंकि जिस समाज के पास सुख दुख की सघन-गहन स्मृतियां नहीं होतीं, वहां प्रतिरोध की धार मंद हो जाती है। दरअसल, जिस तरह इतिहासबोध के बगैर भविष्य चेतना संभव नहीं है, उसी प्रकार स्मृति के बगैर स्वप्न और कल्पना की उपस्थिति मुश्किल है। जाहिर है स्वप्न और कल्पना से दुनिया बदलती है, बेहतर बनती है और सुंदरताएं अपना निवेश करती हैं। अत: समाज को इन्हें हासिल करना है तो स्मृति के कोश को रिक्त नहीं होने देना होगा।” (पृ. 311)

इसी भावभूमि के साथ अखिलेश अपने गाँव को, अमराई को, खेत-खलिहान को, पगडंडियों को, माता-पिता को, गुरुजनों को, कस्बे के पुस्तकालय को, पढ़ी हुई किताबों को, अपने जीवन में आए साहित्यकारों-सामाजिकों-राजनीतिज्ञों को शिद्दत से याद करते हैं। माता-पिता के जीवन की याद मार्मिक है। युवावस्था में ज्यादातर लोग पिता को पुरातनपंथी के रूप में ही देखते हैं और उनके संघर्षों की कीमत नहीं समझते। तत्कालीन पारिवारिक संरचना और जीवन स्थितियों में माँ का जीवन विशेष कष्टमय होता था। अखिलेश ने दोनों बातों को रखा है और पिता की उदात्तता को मार्मिकता के साथ उदघाटित किया है। उन्हें इस बात का गहरा पश्चाताप भी है कि पिता के रहते हुए वह उनसे भरपूर बात नहीं कर सके, संवाद नहीं कर सके, उनकी यादों को सुन नहीं सके, उन्हें हवाई जहाज में यात्रा कराने जैसा कोई सुख भी नहीं दे सके। ‘भूगोल की कला’ शीर्षक अध्याय में हम अखिलेश के बचपन, स्कूल, पुस्तकालयों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

अखिलेश के इन संस्मरणों में पितृ पीढ़ी के साहित्यकारों की याद ज्यादा है। उन्होंने रवींद्र कालिया, ममता कालिया, श्रीलाल शुक्ल, मुद्राराक्षस, वीरेंद्र यादव पर विस्तार से लिखा है। इनमें अमरकांत, दूधनाथ सिंह, मार्कण्डेय, सतीश जमाली, जगदीश गुप्त, राजेंद्र कुमार के साथ ही पूरे इलाहाबाद का अक्स उभरा है। उन्होंने साहित्यकारों के बीच चल रही उठा-पटक, मनोविनोद, तीखी टिप्पणियों, हास्य, सभी को पूरी कलात्मकता के साथ लिखा है। मयनोशी की चर्चा भी खूब है। उन्होंने न तो कमजारियों, यदि उसे कमजोरी कहें तो, को अनदेखा किया है, न किसी का अनपेक्षित महिमंडन किया है। जिये जा रहे जीवन को भरपूर जिया है और उसे व्यक्त किया है। व्यक्त करने का तरीका मजेदार है, पाठक को साथ ले लेता है।

खासियत यह कि अखिलेश मजे-मजे में अपने रचनात्मक अनुभवों को दर्ज करते हैं, “श्रेष्ठ कृति एक नहीं अनेक तत्त्वों के सम्मिलन से आकार पाती है। संभवत: इसीलिए उत्कृष्ट कृतियां अपनी चर्चित उल्लेखनीय विशेषता के बगैर भी महत्त्वपूर्ण बनी रहती हैं। जैसे रेणु के ‘मैला आंचल’ को उसकी स्थानीयता के इंद्रियबोध से अलगाकर पढ़ा जाए तो भी वह आजादी के मूल्यों की पतनगाथा, जाति व्यवस्था के दमनकारी भेद और अद्भुत चरित्रांकन के कारण यादगार महसूस होगा। अथवा बाद के किसी तत्त्व को हटा देने पर वह शेष एवं आंचलिक इंद्रियबोध की वजह से अमर रहेगा। श्रीलाल शुक्ल की औपन्यासिक कृति ‘राग दरबारी’ विलक्षण व्यंग्यात्मकता से इतर गैररूमानी दृष्टिकोण और भारतीय लोकतंत्र के क्षरण के महाआख्यान के कारण भी अमिट रहेगा। लेकिन यही कसौटी अज्ञेय, निर्मल वर्मा, विनोद कुमार शुक्ल के साहित्य पर भी लागू करने पर उनकी कृतियां क्या अपनी जगह पर बरकरार रह पाएंगी। इनकी रचनाओं को काव्यात्मकता, लालित्य के कवच से निकालकर यदि साधारण भाषा में लिख दिया जाए, वे मामूली लगने लगेंगी।” यह रचनात्मक अनुभव से उपजी गंभीर टिप्पणी है और विस्तार से विचार की मांग करती है। इसका विवेचन होना चाहिए। यहाँ सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि केवल काव्यात्मक भाषा से कोई कृति बड़ी नहीं हो सकती, जब तक कि उसमें जीवन की विडंबनाओं का गहरा बोध न हो। अपने विडंबना बोध के कारण ही गाहे-बगाहे हमारे जीवन की विडंबनाओं से उसका तादात्म्य बनता है और वह जीवित रहती है।

‘सूखे ताल मोरनी पिंहके’ कवि मान बहादुर सिंह पर लिखा गया मार्मिक संस्मरण है। यह संस्मरण हमारे समाज की विडंबना एवं कायरता को व्यक्त करता है। देशज व्यक्तित्व, किसान ठाठ, किंतु आधुनिकता बोध के कवि मानबहादुर सिंह देहात के कॉलेज में प्राचार्य थे। गुंडों ने उनके चेंबर से घसीट कर सरेआम बाजार में उनकी हत्या की। छात्रों, अध्यापकों, हजारों जनता की भीड़ कायरों की तरह देखती रही। किसी ने आगे बढ़कर प्रतिरोध नहीं किया। ‘दुनिया को बदलने और उसे बेइंतिहा सुंदर बनाने का ख्वाब देखनेवाला कवि दुनिया से चला गया’ उन्होंने ऐसे गीत लिखे थे–

हाँ ऐसा ही गीत लिखूंगा

जैसे सावन के बादल लख

सूखे ताल मोरनी पिंहके

जली तपी माटी के भीतर

चुनमुन अंखुवे झांके लहके।

इस किताब में एक संस्मरण विद्वान राजनीतिज्ञ देवीप्रसाद त्रिपाठी पर है, जो अखिलेश के गांव के ही थे। बचपन से ही आँख से कमजोर लेकिन विलक्षण प्रतिभा के धनी देवीप्रसाद त्रिपाठी ने अपनी विद्वत्ता का रुतबा तो कायम किया ही, अपनी वक्तृता का जादू भी फैलाया। महत्त्वाकांक्षा से भरपूर त्रिपाठी जी कम्युनिस्ट पार्टी से होते हुए कांग्रेस में पहुंचे और राजीव गांधी के बहुत करीबी हो गए। बाद में शरद पवार के साथ चले गए, राज्यसभा में रहे। विलक्षण प्रतिभा के साथ उनकी आदतें भी विलक्षण थीं। अखिलेश ने उनके जीवन पर बहुत विस्तार से लिखा है। इसमें राजनीतिक जीवन की विडंबनाएं आई हैं तो उसका वैभव भी आया है।

मुद्राराक्षस को ‘एक सतत एंग्री मैन’ के रूप में चित्रित किया गया है तो वीरेंद्र यादव को ‘जयभीम, लाल सलाम’ के तहत मार्क्स एवं आंबेडकर को जोड़नेवाले पैरोकार के रूप में। ‘एक तरफ राग था सामने विराग था’ में श्रीलाल शुक्ल का जीवन विस्तार से आया है।

यह किताब हास्य-विनोद, अपनी विशिष्ट भाषा और कहन के साथ जीवन और साहित्य के तमाम अनुभवों को हमारे सामने रखती है। हम इसके माध्यम से अखिलेश के जीवन, उनके रचनात्मक बोध, उनके साहित्य की पृष्ठभूमि, उनकी कलात्मकता के गहन अनुभव से गुजरते हैं। उम्र के साथ उनके विचार एवं बोध में घटित होते परिवर्तन को लक्षित करते हैं। स्मृतियों के संसार में घूमते हुए मौजूदा तंत्र से लड़ने की चिंता में उन्हें गांधी की खासियत भी याद आती है, “एक अवांछित यथार्थ को शिकस्त देने के लिए अंतत: उसकी आंखों से आंखें मिलानी होंगी। उससे सीधे भिड़ना होता है। सच्ची भिड़ंत वह नहीं है, जिसमें योद्धा शस्त्र से विरोधी पर हमला करता है। इसमें तो वह आँख नहीं मिलाता बल्कि आँख मूॅंदकर अंधाधुंध वार पर वार करता है। महात्मा गांधी शायद इसलिए भी प्रतिरोध के इस स्वरूप की हिमायत नहीं करते थे। वह सत्याग्रह और अहिंसक प्रतिरोध की बात करते थे। सच्चा सत्याग्रही अंतत: शक्तिवान विपक्ष की आँख से आँख मिलाता है, उसकी आत्मा में पहुँचकर उसके हाथों में मौजूद हथियारों को निरीह बना देता हैं।” (पृ. 307) इसी से आगे उन्होंने भारत एवं दुनिया के संदर्भ में गांधी की विशिष्टता को रेखांकित किया है।

किताब में ऐसे तमाम प्रसंग हैं जिनकी चर्चा की जा सकती है, लेकिन पढ़ने से जिस आनंद का अनुभव होता है, वह चर्चा से नहीं। इसलिए इतना ही।

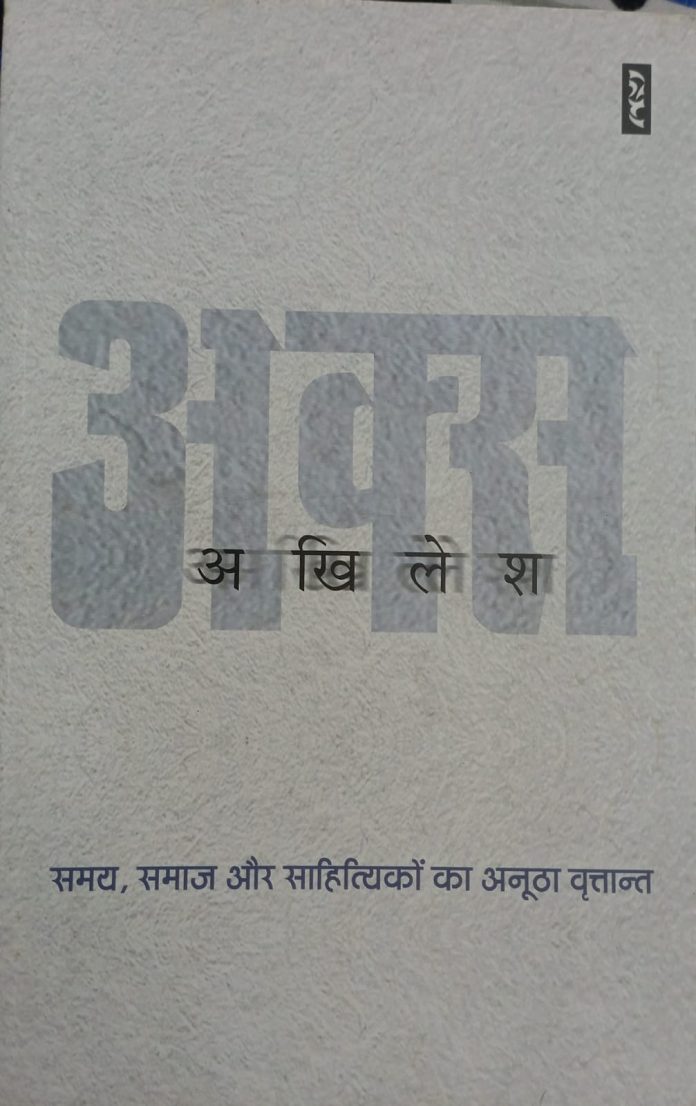

किताब – अक्स

लेखक – अखिलेश

मूल्य – 399 मात्र

प्रकाशन – सेतु प्रकाशन, सी-21, नोएडा सेक्टर-65

ईमेल – [email protected]

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.