— डॉ शुभनीत कौशिक —

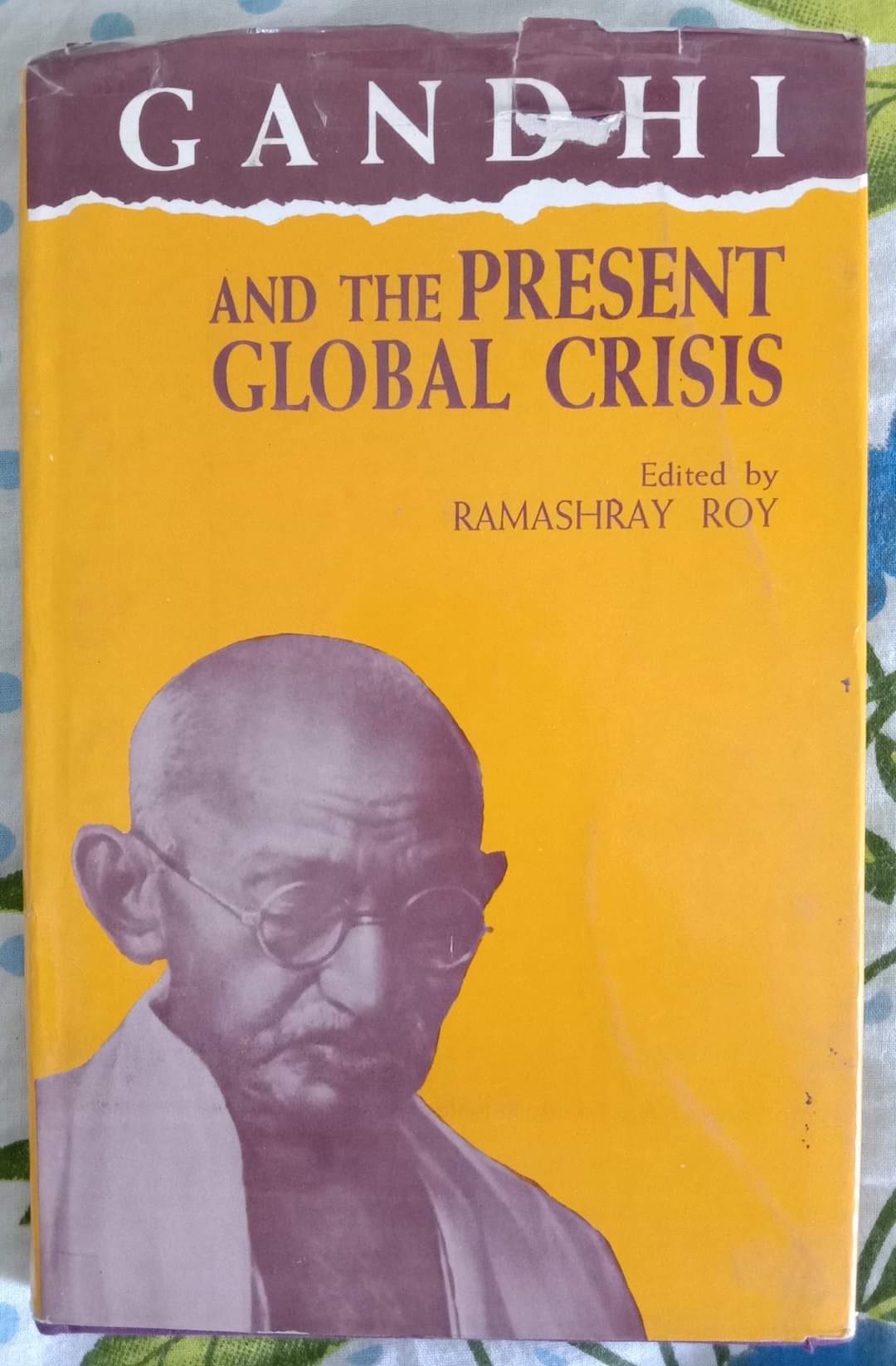

पच्चीस वर्ष पूर्व भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान और नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी ने 1994 में ‘गांधी और वर्तमान वैश्विक संकट’ विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया। जिसमें आधुनिकता की सभ्यता-समीक्षा करते हुए विद्वानों ने गांधी के विचार-काय को उसकी समग्रता में समझने का प्रयास किया। इन विद्वानों में मृणाल मिरी, रामाश्रय राय, डी.आर. नागराज, रामचन्द्र गुहा, अम्लान दत्त, ए. रघुरामराजू, थॉमस पैंथम, ए.के. शरण, मीरा सिन्हा भट्टाचार्य, सी.डी. नरसिंहैया, के. राघवेंद्र राव, के.जे. शाह शामिल थे। यह महत्त्वपूर्ण पुस्तक इन विद्वानों द्वारा उक्त सेमिनार में प्रस्तुत लेखों का संकलन है।

इस पूरे प्रयास में तीन मुख्य तत्त्व अंतर्निहित थे : पहला, आधुनिक संकट की प्रकृति और उसके स्वरूप की पहचान, उसकी व्याख्या और हमारे जीवन पर उसके प्रभाव का गहन विश्लेषण; दूसरा, वैश्विक संकट के परिप्रेक्ष्य में और उससे उबरने की राह तैयार करने हेतु गांधी-विचार दोहन; तीसरा, युवा पीढ़ी में गांधी दर्शन के प्रति लगाव पैदा करना और उनमें विवेकसंपन्न सृजनशीलता का विकास। गांधी के विचार-काय को समझते हुए मृणाल मिरी ने उसमें समाहित स्वराज, अहिंसा, सत्याग्रह, पुरुषार्थ और युगधर्म के तत्त्वों को रेखांकित किया और इस तरह गांधी के विचारों को समझने का एक सूत्र दिया।

इस संकलन के सबसे विचारोत्तेजक लेखों में से एक है डी.आर. नागराज का लेख, जो हिंसा, अहिंसा और प्रतिहिंसा के प्रश्न से टकराता है। नागराज ने गांधी पर अधिक नहीं लिखा है, पर जो लिखा है वह बार-बार पढ़े जाने योग्य है। इस संदर्भ में, गांधी-अंबेडकर संवाद-विवाद पर नागराज के लेख “आत्म-शुद्धि बनाम आत्म-सम्मान” (‘द फ़्लेमिंग फीट’ में प्रकाशित) का खास तौर पर ज़िक्र करना चाहूँगा। हिंसा, अहिंसा के प्रश्न पर गांधी के विचारों की पड़ताल करते हुए नागराज कहते हैं कि गांधी की अहिंसा किसी योगी की अहिंसा नहीं है, वह व्यवहार में बरती जाने वाली अहिंसा है। अहिंसा के विचार में निहित मुक्तिकामी संभावना पर बल देते हुए नागराज दर्शाते हैं कि कैसे अहिंसा, न्याय और सत्य के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ी है।

महात्मा गांधी ने भय को हिंसा की जड़ माना था और इसीलिए अहिंसा की बात करते हुए गांधी ‘अभय’ की भी बात करते हैं। नागराज के अनुसार, हिंसा के प्रति गांधी की जो समझ है, वह दरअसल भय की परिघटना के आध्यात्मिक विश्लेषण से उपजी समझ है। यही कारण है कि गांधी मानते हैं कि जो व्यक्ति हिंसक शक्तियों का प्रतिकार न कर तटस्थ या निष्क्रिय बना रहता है, वह भी हिंसा के उस कृत्य में भागीदार बन जाता है। नागराज गांधी को किसी संन्यासी के रूप में नहीं बल्कि लौकिक जीवन के ऐतिहासिक योद्धा के रूप में देखते हैं।

इतिहासकार रामचन्द्र गुहा गांधी और पर्यावरणीय आंदोलनों की बात करते हुए महात्मा गांधी की पर्यावरण संबंधी चिंताओं, उनके सरोकारों को रेखांकित करने के साथ-साथ जेसी कुमारप्पा और मीरा बेन के कार्यों और उनके विचारों से भी अवगत कराते हैं। जहाँ रामाश्रय राय गांधी को समझते हुए, संस्कृति को समाज व राजनीति को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में देखते हैं। वहीं एके शरण ने गांधी के सरोकारों में साभ्यतिक विमर्श को वरीयता दी है।

इस संदर्भ में, रघुरामराजू भी लिखते हैं कि गांधी ने पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी समाज में फर्क किया था और वे मानते थे कि पश्चिमी सभ्यता का शिकार केवल गैर-पश्चिमी समाज ही नहीं हुए हैं, बल्कि ख़ुद पश्चिमी समाज भी उसका शिकार बना है। अम्लान दत्त आधुनिक सभ्यता के अंतर्विरोधों और द्वन्द्वों को उजागर करते हैं और उद्योगवाद और दुनिया को विनाश के राह पर ले जा रही शस्त्रों की उस होड़ पर बेबाक टिप्पणी करते हैं, जिसमें आज दुनिया भर के देश शामिल हैं।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.