— परिचय दास —

माटी की महिमा, मन की गति

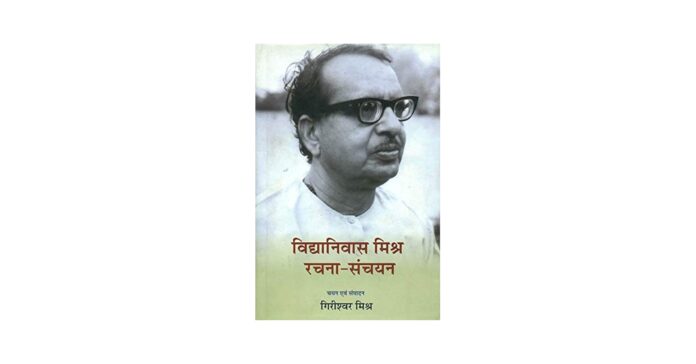

विद्यानिवास मिश्र—यह नाम उच्चरित होते ही भारतीय ज्ञान परंपरा की वह धारा प्रवाहित होने लगती है जिसमें शब्द केवल अर्थ नहीं बल्कि रस बन जाते हैं। वह रस जो मनुष्य के भीतर की थरथराहटों को शांति देता है, वह स्पंदन जो भाषा की जड़ों से आत्मा को जोड़ता है। मिश्र जी मात्र एक लेखक नहीं थे, वे शब्दमय सम्पूर्ण व्यक्तित्व थे , जिनकी लेखनी में संस्कार थे और नवाचार भी, परंपरा की जड़ें थीं और आधुनिक बौद्धिकता की उड़ान भी। वे भारतीय ज्ञानचक्षु के सम्यक द्रष्टा थे—वेद और लोकगीत उनके लिए विरोध नहीं थे बल्कि उसी विराट अनुभव-संपदा के दो समानांतर किनारे थे जहाँ भाषा मनुष्य से बड़ी नहीं होती पर मनुष्य की भाषा जब सच्ची होती है तो वह स्वयं वेदवाणी बन जाती है।

उनकी भाषा का सौंदर्य मन को मोहित करता है—वह शास्त्रीय अनुशासन में बंधी हुई नहीं बल्कि अपनी परंपरा की छाया में खुली हुई, बहती हुई, गुनगुनाती हुई है। उन्होंने संस्कृत की ऊँचाई को भोजपुरी की मिठास से जोड़ा और हिंदी की गरिमा में लोक का स्वाभाविक जीवन-रस भर दिया। उनके शब्दों में कहीं कोई बनावट नहीं, न ही किसी वाग्जाल का तिलिस्म—वे जैसे जीवन को देख पाते थे, वैसे ही उसकी भाषा रचते थे। उनकी भाषा की कोमलता में वह ताकत है जो हृदय को तोड़ती नहीं, धीरे से खोलती है। वे ललित निबंधों में जैसे फूलों की तरह चलते हैं—एक-एक वाक्य, जैसे अंजुरी में रखी गई पंखुड़ी, जिसे बिना मसले पढ़ा जाना चाहिए।

विद्यानिवास मिश्र की लेखनी में जितना शास्त्र है, उतना ही लोक है और यह संतुलन ही उन्हें अद्वितीय बनाता है। उन्होंने परंपरा को म्यूजियम की वस्तु नहीं बनने दिया बल्कि उसे एक जीवंत अनुभव, एक जीवित संवाद के रूप में देखा और जिया। उनका ‘लोक साहित्य’ पर किया गया कार्य यह सिद्ध करता है कि परंपरा केवल शास्त्रों की विरासत नहीं बल्कि किसान के हल और गाय की घंटी की आवाज में भी उतनी ही पवित्रता से बोलती है। वे ‘लोक’ को भाषा के स्तर पर लाए और यह दिखाया कि भारत की आत्मा केवल नगरों में नहीं बल्कि देहात की गलियों में, तालाब के किनारे और तुलसी के चौरे में भी बसती है।

उन्होंने न केवल भाषा की महत्ता बताई बल्कि भाषा के भीतर मनुष्य की गरिमा को प्रतिष्ठित किया। वे भाषाविद् थे लेकिन उनकी विद्वता केवल अकादमिक नहीं थी—वह आत्मीयता से सींची गई थी। वे भाषा को केवल नियमों में नहीं बाँधते बल्कि उसकी साँसें सुनते हैं, उसके स्पंदनों को अनुभव करते हैं। भोजपुरी में लिखते हुए जब वे माँ को पुकारते हैं तो वह पुकार केवल मातृत्व नहीं बल्कि मातृभाषा की गहराई में उतरने का प्रयास बन जाती है।

मिश्र जी की दृष्टि में ‘संस्कृति’ कोई संग्रहालय की परिभाषा नहीं बल्कि जीवित जीवनशैली है। उनका लेखन भारतीय संस्कृति की आत्मा में डुबकी लगाता है और जब वह बाहर आता है तो शब्दों में भीगकर नहीं, भावों से सुवासित होकर आता है। उन्होंने यह समझाया कि संस्कृति केवल व्रत-त्योहार नहीं, वह जीवन के प्रति दृष्टिकोण है—कि हम कैसे जीते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे प्रेम करते हैं और कैसे विदा लेते हैं। उन्होंने ‘संस्कृति’ को धर्म की कठोरताओं से निकालकर करुणा, सह-अस्तित्व और संवाद की भूमि पर रखा।

उनकी स्मृति में वह सबकुछ है जो एक परंपरागत भारतीय आत्मा में होता है—वह बचपन की सोंधी मिट्टी की गंध, वह गाँव का ऊँचा पीपल, वह नानी की कहानियाँ, वह अनपढ़ किसान की आँखों की रोशनी और वह पाठशाला का लकड़ी का तख़्ता। वे स्मृति को केवल अतीत नहीं मानते बल्कि उसका वर्तमान से संवाद स्थापित करते हैं। उनके लेखन में अतीत किसी बीते हुए समय की तरह नहीं आता, वह वर्तमान के कंधे पर हाथ रखकर चलता है—जैसे कोई बूढ़ा दादा अपने पौत्र के साथ चहलकदमी कर रहा हो।

वे उस विरल परंपरा के लेखक थे, जहाँ विचार भावना से अलग नहीं होता और भावना विचार से हीन नहीं होती। जब वे तुलसी पर लिखते हैं तो तुलसी केवल कवि नहीं रहते, वे लोक मानस के दर्पण बन जाते हैं। जब वे भाषा की बात करते हैं तो वह बहस नहीं बल्कि आत्मालाप बन जाती है। वे भारतीय भाषाओं के पक्षधर नहीं थे केवल भाषायी राजनीति के तहत बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि मनुष्य की चेतना उसकी भाषा में ही सबसे सच्चे रूप में व्यक्त होती है।

विद्यानिवास मिश्र ने साहित्य को केवल एक अनुशासन के रूप में नहीं जिया बल्कि उसे जीवन का दूसरा नाम मानकर आत्मसात किया। उन्होंने अपने लेखन से यह दिखाया कि साहित्यकार होना केवल सुंदर लिखना नहीं बल्कि सुंदर जीना भी है—अपने समाज के साथ, अपनी भाषा के साथ, अपने अतीत और वर्तमान के साथ। वे जैसे बोलते थे, वैसे ही लिखते थे और जैसे लिखते थे, वैसे ही जीते थे।

विद्यानिवास मिश्र के शब्द अब भी जिये जाते हैं—उनकी पुस्तकें, उनके निबंध, उनके भाषण, उनके अनुवाद—ये सब मिलकर एक जीवंत परंपरा का निर्माण करते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को केवल भाषा ही नहीं, उसका मर्म भी सिखाएगी। वे किसी एक भाषा के नहीं थे—संस्कृत के थे, हिंदी के थे, भोजपुरी के भी थे—और इन सबसे पहले वे उस आत्मा के थे जो भाषा में बसती है। वे उन दुर्लभ लोगों में थे जिनके लिए साहित्य और संस्कृति केवल अध्ययन के विषय नहीं थे बल्कि वह स्वयं जीवन का प्रयोजन थे। वे अपने शब्दों से हमें भाषा का आदर करना सिखाते हैं और साथ ही यह भी कि भाषा का सबसे बड़ा सौंदर्य तभी है जब वह मनुष्य को जोड़ती है, सहलाती है और उसे उसकी जड़ों की ओर लौटने का मार्ग दिखाती है।

○

विद्यानिवास मिश्र की दृष्टि में भाषा मात्र संप्रेषण का साधन नहीं थी, वह साधना की भूमि थी। वे भाषा को केवल वाक्य रचने का औजार नहीं मानते थे बल्कि उसे उस जीवित स्पंदन के रूप में देखते थे जहाँ मनुष्य की अंतरात्मा बोलती है। उन्होंने अपनी लेखनी से यह सिद्ध किया कि शब्दों की सबसे सच्ची ताक़त तब है जब वे मनुष्य के अनुभवों की गहराइयों से निकलते हैं। एक वाक्य में जब वे गाँव के किसी पुरनिए की बात कहते हैं तो लगता है जैसे किसी उपनिषद् का सूत्र फूट पड़ा हो।

उनकी संवेदना में पूर्वी भारत की मिट्टी की गंध थी—वह मिट्टी जो सींची गई थी तुलसी की चौपाइयों से, कबीर के दोहों से और अनाम जनों की पीड़ा से। उन्होंने भोजपुरी को केवल बोली नहीं माना बल्कि उसे आत्मा की ज़बान का दर्जा दिया। वे जानते थे कि लोकभाषाएँ केवल ग्राम्य जीवन की अभिव्यक्ति नहीं हैं बल्कि वे उस सांस्कृतिक निरंतरता की संवाहिका हैं, जिसने इस देश को उसकी विविधता में एकता दी है। जब वे भोजपुरी में माँ को संबोधित करते हैं तो वह माँ केवल जन्म देने वाली स्त्री नहीं रहती—वह गाँव, भाषा, परंपरा, मिट्टी—सबकुछ बन जाती है।

उनका आत्मीय गद्य पाठक को कहीं भीतर से छूता है। जैसे कोई बुज़ुर्ग अपनी गोद में बैठाकर जीवन के अर्थ बता रहा हो, वैसे ही विद्यानिवास मिश्र की भाषा पाठक के मन को सहलाती है। उनके ललित निबंध केवल साहित्य नहीं, वे स्मृति के पुल हैं—जिनके सहारे हम अपने अतीत, अपनी जड़ों, अपने आप तक पहुँच सकते हैं। वे भाषा को उसके उच्चतम रूप में जीते थे—जहाँ प्रत्येक वाक्य केवल सूचना नहीं देता, वह भावना को जन्म देता है, वह विचार को आलोकित करता है।

उनकी शैली में एक प्रकार की संकोचशील भव्यता है—ऐसी भव्यता जो अपने आकार से नहीं, अपनी आत्मा से चमकती है। उन्होंने भाषा को कभी सजाया नहीं, उन्होंने उसे जीया और यही कारण है कि उनके लिखे हुए शब्द आज भी पढ़े जाएँ तो लगता है जैसे कोई धीमी धुन मन में बजने लगी हो। वे भारतीय साहित्य के उन विरले साधकों में थे, जिनका हर वाक्य एक संतुलन का प्रमाण है—भाव और विचार, परंपरा और आधुनिकता, शास्त्र और लोक, सब एक साथ चलने लगते हैं।

आज जब हम भाषा को नए-नए संकटों में घिरा पाते हैं—जब शब्द केवल शोर बनते जा रहे हैं—तो विद्यानिवास मिश्र की स्मृति एक सधे हुए संगीत की तरह लौटती है। वह संगीत जो हमें याद दिलाता है कि भाषा तब सुंदर होती है जब वह मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है। विद्यानिवास मिश्र ने यही जोड़ा—हमें हमारी भाषाओं से, हमारी परंपराओं से, हमारी स्मृतियों से और हमारे भीतर छिपे उस मौन से, जिसे केवल सच्चा साहित्य ही शब्द दे सकता है।

○

विद्यानिवास मिश्र का समूचा साहित्य जैसे एक नदी है—सौम्य, अविरल, शांत पर भीतर ही भीतर गहन वेग लिए। उसमें कहीं सरयू की स्निग्धता है, कहीं गंगा की पवित्र गूँज, और कहीं गोमती की अंतरंग सहृदयता। वे जब स्मृति में लौटते हैं तो वह केवल निजी नहीं रहती; वह पूरे एक सांस्कृतिक समाज की स्मृति बन जाती है। उनके शब्दों में माँ की गोदी की ऊष्मा है, पिता के श्रम की तपस्या है और गाँव के कुहरे में छिपी हुई सांझ की वह धुन जो भाषा से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है।

उनके लिए साहित्य कोई शुष्क कर्मकांड नहीं था। वह तो एक ऐसी सांस्कृतिक चेतना थी जो लिपि और उच्चारण से परे जाकर मानवीय संबंधों की धड़कनों को छूती है। वे भाषा में अर्थ नहीं, अर्थ में भाषा ढूँढ़ते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि शब्द केवल कहने के लिए नहीं होते—वे जीने के लिए होते हैं। इसीलिए उनका प्रत्येक वाक्य इतना जीवंत है कि वह अपने पाठक से संबंध बना लेता है, उसे अपने भीतर आमंत्रित करता है और धीरे-धीरे उसे एक आत्मीय संवाद में बदल देता है।

उनकी भाषा में एक विरल प्रकार की नैतिकता थी—न कोई उद् घोष, न कोई आरोप, केवल एक गहरी करुणा, एक सधा हुआ विवेक और एक मधुर अनुशासन। वे आधुनिकता के पक्षधर थे पर अंध अनुकरण के नहीं। वे परंपरा के संरक्षक थे पर जड़ता के विरोधी। उन्होंने इस द्वंद्व को नारे की तरह नहीं, संवाद की तरह जिया। जब वे पश्चिमी विचारधाराओं से संवाद करते हैं तो वह संवाद किसी अस्मिता की हठधर्मिता में नहीं, आत्मविश्वास में रचा हुआ होता है। वे जानते थे कि किसी भी सजीव संस्कृति की पहचान उसके आत्मबल से होती है, न कि उसकी मुखर प्रतिक्रियाओं से।

उन्होंने हमें बताया कि लोक का ज्ञान शास्त्र की छाया नहीं है, वह स्वयं एक शास्त्र है—जिसमें अनुभव है, सह-अस्तित्व है और वह भाषिक संगीत है जो केवल बोलियों में नहीं, चुप्पियों में भी गूंजता है। उनके लिए तुलसी, कबीर, भारतेन्दु, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं थे—वे जीवित संवाददाता थे, जिनसे वे सतत बातचीत करते रहे। इसी संवाद से उनका गद्य जन्मा—गद्य जो कविता के कंठ से फूटता है और शास्त्र के मौन में उतर जाता है।

जब वे भाषा की बात करते हैं तो उसमें केवल व्याकरण नहीं, जीवन होता है। जब वे गाँव की बात करते हैं तो उसमें केवल भूगोल नहीं, इतिहास और भावुकता भी होती है। उन्होंने शब्दों को उस सहजता से बरता, जैसे किसान हल चलाता है, जैसे स्त्री चूल्हे पर रोटी सेंकती है—साधारण पर विलक्षण। यही उनका गद्य था—साधारण के भीतर छिपी असाधारणता की कला।

○

विद्यानिवास मिश्र की आत्मा में एक गहरी समरसता थी—संस्कृति और प्रकृति के बीच, भाषा और मौन के बीच, अनुभव और अभिव्यक्ति के बीच। वे ऐसे लेखक थे, जिनके लिए लिखना आत्मा की अनुष्ठान-क्रिया थी। उन्होंने कभी शब्दों से चमत्कार नहीं किया; उन्होंने उन्हें उस ऋत के अनुशासन में बरता, जिसमें सूर्य उदय होता है, नदी बहती है और वटवृक्ष की छाया तले कोई वृद्ध किसी बच्चे को कहानी सुनाता है। उनके गद्य में जो धीमा सौंदर्य है, वह किसी सजावट से नहीं आता बल्कि उस अंतरंगता से उपजता है जो केवल अपने भीतर उतर कर ही अर्जित की जा सकती है। वह आत्मीयता केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं थी। वे पूरे समाज, पूरे देश और यहाँ तक कि भाषा के जीवमात्र के साथ एक संवाद में थे। जब वे काशी की बात करते हैं तो वह शहर केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं रहता—वह एक जीवंत, चलायमान संस्कृति बन जाता है, जिसमें धूप-छाँव के खेल हैं, रीतियों के रंग हैं और स्मृतियों की गंध है। उन्होंने जिस तरह अपने गाँव और नगर को लिखा, वह किसी इतिहासकार की दृष्टि नहीं थी; वह किसी प्रेमी की आँखें थीं, जिसमें हर मोड़, हर रास्ता, हर छत की ईंट तक एक आत्मीय संबंध में बँधी थी।

उनके ललित निबंधों में संस्कृति कभी रटी हुई अवधारणा बनकर नहीं आती; वह जीवंत, स्वाभाविक और लोक की सांसों से सिंचित होती हुई चलती है। उनके लिए ‘लोक’ कोई विचारधारा नहीं था—वह एक अनुभूत सत्य था और इसीलिए वे जब किसी किसान, बुनकर या ग्रामीण स्त्री की बात करते हैं तो उनके शब्दों में करुणा नहीं, समता होती है; दया नहीं, सहचर्य होता है। यह साहचर्य ही उनकी दृष्टि का मूल है—वह दृष्टि जो विभाजनों को मिटाकर आत्मीयता की रेखा खींचती है।

उनकी भाषा में एक ऐसा माधुर्य था जो किसी समय विशेष का नहीं बल्कि शाश्वत का था। वे शुद्धता के आग्रह में कभी रूढ़ नहीं हुए और आधुनिकता की होड़ में कभी सतही नहीं। वे उस दुर्लभ संतुलन के ध्वजवाहक थे जहाँ भाषा न तो केवल परंपरा की लकीर पीटती है, न ही आधुनिकता की चकाचौंध में अंधी होती है। उनके गद्य की यही विशेषता है—वह समय से बंधा नहीं, पर समय के साथ चलता है; वह स्थानिक नहीं पर स्थान के प्रति पूर्णत: सजग है; वह क्लिष्ट नहीं, पर गहराइयों से भरा है।

उनका साहित्य हमें बार-बार याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी साधना आत्मीयता है—वह आत्मीयता जो भाषा से भी परे, दृष्टि और स्पर्श से भी परे केवल उपस्थिति से बनी रहती है। विद्यानिवास मिश्र की उपस्थिति आज भी उनके शब्दों में बसती है। जैसे किसी रचना में रचनाकार का आत्म-स्वर छिपा रहता है, वैसे ही उनके गद्य में उनका सौम्य, विचारशील और करुणामय चेहरा झलकता है।

○

विद्यानिवास मिश्र का लेखन किसी शिल्प के अनुशासन का अनुकरण नहीं था; वह एक जीवंत अनुभव की पुनर्रचना थी—मनुष्य होने की सार्थकता का एक मौन, धीमा किन्तु गूढ़ उद् घोष। उन्होंने जिन विषयों को छुआ, वे विषय नहीं रहे—वे अनुभव बन गए। जिस भाषा को उन्होंने रचा, वह केवल सम्प्रेषण का माध्यम नहीं रही—वह संवेदना की वह भाषा बनी जिसमें युगों की स्मृतियाँ घुली थीं। वे हिन्दी के नहीं, भारतीयता के लेखक थे—और यह भारतीयता किसी धर्म, जाति, प्रांत या लिपि से नहीं, आत्मा से परिभाषित होती थी।

उनका मन जैसे एक प्राचीन वटवृक्ष था—जिसकी छाया में भाषाएँ भी विश्राम करती थीं और लोकगीत भी। संस्कृत और भोजपुरी उनके भीतर विरोधी नहीं, पूरक थीं। उन्होंने जैसे इस देश के अंत:स्वर को सुना हो, उस स्वर को शब्द दिया हो और फिर बिना किसी आडंबर के, उसे हमारी आत्मा के हवाले कर दिया हो। जब वे लोक की बात करते हैं तो उसमें कोई परदेसी दृष्टि नहीं होती—वह लोक उनके रक्त में बहता है, उनकी साँसों में गाता है और उनकी लेखनी में फूलों की तरह खिलता है।

विद्यानिवास मिश्र के लिए आलोचना भी सृजन था—एक ऐसा सृजन जिसमें वे लेखक के पीछे छिपे आत्म-पुरुष से संवाद करते थे। वे रचनाओं को केवल विचारों की दृष्टि से नहीं, उसके भीतर के ‘मानवीय ताप’ से समझते थे। तुलसीदास उनके लिए केवल महाकवि नहीं थे, वे एक लोक-दार्शनिक थे; कबीर उनके लिए कोई संत नहीं, आत्मा की एक लहर थे। उन्होंने शास्त्र और लोक, परंपरा और आधुनिकता, विचार और अनुभूति के बीच कोई दीवार नहीं खड़ी की—बल्कि एक ऐसा पुल बनाया जिस पर चलकर हम अपने भीतर लौट सकते हैं।

वे इस कालजयी सत्य के साक्षी बन गए कि साहित्य अंतत: मनुष्यता का आख्यान है और यदि कोई रचनाकार इस आख्यान को अपने समय की सीमाओं से ऊपर उठाकर कह सके, तो वह केवल लेखक नहीं रहता—वह उस मौन लोकगायक की तरह होता है, जिसकी धुनें पीढ़ियों के हृदय में बिना वाद्य के बजती रहती हैं। विद्यानिवास मिश्र ऐसे ही एक गायक थे। उनके शब्द हमारे भीतर बसते रहेंगे—जैसे गाँव की शामों में कोई धीमी पुकार, जैसे किसी पुरानी पुस्तक से आती कोई सुवास और जैसे अपने ही नाम को पुकारते किसी आत्मीय स्वर की स्मृति।

○

विद्यानिवास मिश्र की काव्यात्मा केवल उनके गद्य में ही नहीं, उनके मौन में भी व्याप्त थी। वे जब किसी सभा में बैठते तो उनकी उपस्थिति से शब्दों का स्तर ऊँचा हो जाता। वे श्रोताओं के मन में केवल विचार नहीं, एक गहन शांति छोड़ जाते। वे लेखक थे लेकिन किसी भी लेखक के सीमित अर्थ में नहीं; वे सर्जक रचनाकार थे— जिनकी लेखनी से मंत्रों की ही नहीं, मानवीय अनुभवों की वेदना भी झरती थी। वह वेदना करुणा की थी, विस्मय की थी और उस गहरे संतोष की थी जो केवल अनुभूति के शांत जल में ही संभव है।

उनकी दृष्टि में भारत केवल एक भौगोलिक यथार्थ नहीं था—वह एक सांस्कृतिक संवेदना थी, एक अंतर्यात्रा थी, एक सुगंध थी जो मिट्टी से निकलकर शब्दों तक पहुँचती थी। उन्होंने ‘भारतीयता’ को किसी गढ़ी हुई परिभाषा से नहीं बाँधा—उन्होंने उसे जिया, बोया, सींचा और हमारे लिए छोड़ दिया एक वटवृक्ष की तरह। उनके लेखन में परंपरा कोई पुराना वस्त्र नहीं थी, जिसे औपचारिकता के लिए पहना जाए; वह एक देहधारी नदी थी जो वर्तमान के साथ बहती थी और भविष्य को भी दिशा देती थी।

वे समय के लेखक नहीं थे—वे संवेदना के लेखक थे। वे किसी एक वाद, विचारधारा या भाषा में सीमित नहीं थे; उनका मूलपाठ ‘मनुष्य’ था और मनुष्य भी कोई अमूर्त प्रत्यय नहीं—बल्कि वह जो गलियों में है, खेतों में है, जो बूढ़ी माँ की कहानी में है जो किसी आँचल में बंधी पुरानी चिट्ठी में है। उन्होंने उस ‘मनुष्य’ को शब्द दिया जिसकी उपेक्षा आज की भाषा करती है जो व्याकरण से बाहर है किन्तु जीवन के सबसे निकट है।

विद्यानिवास मिश्र ने जिन शब्दों को रचा, वे शब्द अब भी हवा में तैरते हैं—जैसे किसी पुराने मंदिर की ध्वनि-तरंगें; हम उन्हें नहीं सुनते पर वे हमें छूती हैं, हमारी भाषा को कोमल बनाती हैं, हमारी दृष्टि को सजग बनाती हैं। वे हिन्दी के इतिहास में नहीं, उसकी आत्मा में जीवित रहेंगे। जैसे तुलसी की चौपाइयों में कभी-कभी एक छाया नम हो जाती है, वैसे ही विद्यानिवास मिश्र के गद्य में एक अदृश्य पीड़ा की आभा होती है—जो कातर नहीं किन्तु गहराई से भरी होती है।

विद्यानिवास मिश्र मिट्टी में घुले हैं, भाषा में बचे हैं और उस विरल आत्मीयता में रमे हैं जो अब विरल होती जा रही है। वे उन गिने-चुने लोगों में थे जिनका स्मरण करना आत्मा को एक ऊष्मा से भर देता है और जिनकी अनुपस्थिति में भी, एक मौन उपस्थिति का अनुभव होता है।

○

कई बार ऐसा होता है कि कोई लेखक अपने समय में ही एक परंपरा बन जाता है—एक मूक परंपरा जो किसी घोषणापत्र से नहीं बल्कि शब्दों की गरिमा, भावों की गहराई और दृष्टि की निरभ्रता से निर्मित होती है। विद्यानिवास मिश्र ऐसी ही एक परंपरा के अधिष्ठाता थे। उन्होंने भाषा को केवल ‘कहने’ का साधन नहीं माना बल्कि ‘जीने’ और ‘जगाने’ का एक पुल समझा—जिस पर चलकर मनुष्य अपने लोक से, अपनी स्मृति से, और सबसे बढ़कर, अपनी आत्मा से संवाद कर सके।

उनका लेखन किसी ऊँचाई से दिया गया उपदेश नहीं था—वह आँखों में झाँककर कही गई आत्मीय बात थी। वे जब तुलसीदास पर लिखते हैं तो तुलसी किसी पुराने कवि की तरह नहीं, हमारे अपने घर के बुज़ुर्ग की तरह सामने आते हैं। जब वे लोक पर विचार करते हैं तो वह लोक केवल अध्ययन की वस्तु नहीं रह जाता—वह हमारे भीतर का अनकहा भूगोल बन जाता है जहाँ कुछ स्मृतियाँ अब भी साँझ के धुँधलके में बैठी हैं।

उनके शब्दों में गहराई थी लेकिन बोझिलता नहीं। उनमें व्याकरण था लेकिन उसमें बंधन नहीं। उन्होंने भाषा को खिलने दिया—जैसे बरसात में नीम की कोंपलें चुपचाप हरी हो जाती हैं। वे लोक के फूलों को अपने गद्य में टांकते थे—इस तरह कि वह गद्य भाषा की चादर नहीं, अनुभव की थाली बन जाता था, जिसमें परंपरा की गंध, ज्ञान की गरिमा और आत्मीयता की ऊष्मा साथ-साथ रखी रहती थी।

विद्यानिवास मिश्र का होना यह सिखाता है कि ज्ञान विनम्र हो सकता है और भाषा एक लोरी की तरह भी गायी जा सकती है। वे इस बात के जीवंत प्रमाण थे कि रचना का सर्वोच्च धर्म है—संवेदना को बचाए रखना। वे भाषाओं को जोड़ने वाले नहीं थे बल्कि उन असंख्य पुलों में से एक थे जो अनकहे में बने रहते हैं—जिन पर कभी शब्द चलते हैं, कभी मौन।

वे भारतीय साहित्य की उस परंपरा से थे, जहाँ लेखक केवल लेखक नहीं होता, वह एक साधक होता है—जिसे शब्द से कम, सत्य से अधिक लगाव होता है। वे कभी व्याख्याता नहीं बनते, वे संकेत करते हैं; वे व्यास नहीं, वे एक अंतरंग श्रोता की तरह हमारे मन में उतरते हैं—कभी माँ की तरह, कभी गाँव की पगडंडी की तरह, कभी किसी विस्मृत कथा की तरह जो नींद में भी हमें बुलाती है।

उनकी अनुपस्थिति केवल एक लेखक का जाना नहीं है—वह एक सम्पूर्ण जीवन-दृष्टि का अवसान है जो आज भी हमें भीतर से समृद्ध करती है। वे हमारे समय के उन दुर्लभ आलोकों में थे, जिनकी स्मृति से भाषा उजियाली होती है।

○

विद्यानिवास मिश्र हमारे समय के उन दुर्लभ व्यक्तित्वों में से थे जिनका होना किसी एक विधा, एक भाषा या एक समय तक सीमित नहीं था। वे बहते हुए जल की तरह थे—शांत, पारदर्शी किन्तु भीतर से अथाह। उनकी वाणी में शास्त्रों की गरिमा थी और लोक की सरलता भी। उनके गद्य में तुलसी की चौपाइयों की लय भी थी और भोजपुरी की मिट्टी की गंध भी। वे जड़ों से जुड़े हुए थे—इतने गहराई से कि उनमें पूरे भारतीय मानस की धड़कन सुनाई देती थी।

उन्होंने जिन विषयों को छुआ, वे उनके स्पर्श से जीवंत हो उठे। उन्होंने जिन भाषाओं में लिखा, वे उनकी आत्मा के जल से नहाकर आलोकित हो गईं। उनके शब्द सिर्फ अक्षर नहीं थे—वे अनुभूति के दीपक थे, जो पाठकों के भीतर एक धीमी लौ की तरह जलते रहते हैं, जीवन भर। उन्होंने आलोचना को आरोप से, शास्त्रार्थ को शोर से और परंपरा को पाखंड से अलग किया—उसे एक संतुलित, करुणा-स्नात और सजग दृष्टि दी।

उनकी लेखनी एक आत्मीय आलोक थी—जिसमें भाषा, संस्कृति, दर्शन, लोक और मनुष्य के अंधेरे कोने एक साथ उजाले में आ जाते थे। वे केवल विचार नहीं देते थे, दृष्टि देते थे—और वह दृष्टि इतनी स्वाभाविक थी कि वह किसी परिभाषा की मोहताज नहीं थी। उन्होंने भारतीयता को सजीव, सरल और सहृदय बनाकर हमें सौंपा, जैसे कोई पिता अपने बेटे को यात्रा पर भेजते समय उसका माथा चूमकर आशीर्वाद देता है।

विद्यानिवास मिश्र की उपस्थिति भाषा के भीतर है, उस विरल आत्मीयता में है जो अब लुप्तप्राय हो रही है। वे हमारी स्मृति में हैं—एक ऐसी स्मृति जो किताबों से नहीं, आत्मा की धड़कनों से जुड़ी होती है। वे जब-जब याद आते हैं, भाषा थोड़ी अधिक करुणामयी हो जाती है और समय थोड़ी देर ठहर जाता है।

वे हमारे समय में शब्दों के तपस्वी, संवेदना के सृजनशील मर्मी थे। उनका होना हमारे साहित्य के लिए नहीं हमारे जीवन के लिए था। विद्यानिवास मिश्र के बारे में लिखते हुए कहीं लगता है कि हम केवल किसी लेखक की नहीं, एक युग की स्मृति में प्रवेश कर रहे हैं। वे हमें एक ऐसे भारत की ओर ले जाते हैं जो न तो केवल भूत है, न ही केवल भविष्य की कल्पना—बल्कि वह सतत वर्तमान है जो मिट्टी, नदी, गीत, बोली, संस्कार और स्मृति में पलता है। वे जड़ों को पूजते नहीं थे, उन्हें सहेजते थे—कि कहीं भाषा की शाखाओं पर जब फूल न रहें, तब भी उसकी जड़ें हमें थामे रहें।

उनकी दृष्टि में परंपरा स्थिर नहीं थी, वह बहती हुई संवेदना थी—जैसे किसी बच्चे की उँगली थामकर कोई दादी कहानी सुनाती है, वैसे ही विद्यानिवास मिश्र हमारे समय की उँगली पकड़कर हमें हमारी खोती हुई संवेदनाओं की ओर ले जाते हैं। वे यह नहीं कहते कि ‘भारत ऐसा था’, वे यह भी नहीं कहते कि ‘भारत ऐसा होना चाहिए’—वे बस मौन में संकेत करते हैं कि ‘भारत ऐसा है, अगर तुम आँखें खोल सको।’

उनकी लेखनी किसी वाद का झंडा नहीं, किसी रचना का झरना थी—शांत, मधुर लेकिन भीतर से तीव्र। वे जीवन के ‘सूक्ष्म रस’ के लेखक थे—जिसे आज की तेज़, तीखी, तथ्यों से अटी भाषा नहीं समझ सकती। वे उन क्षणों के लेखक थे जो समय से नहीं, मन से नापे जाते हैं—जब पिता की थाली में पहला निवाला रखा जाता है, जब खेत में पहली पकी बालियाँ देखी जाती हैं, जब कोई चिट्ठी बरसों बाद खोलकर पढ़ी जाती है, तब विद्यानिवास मिश्र का कोई वाक्य मन में उग आता है। वे सिर्फ विद्वान नहीं थे—वे विद्या के भीतर स्थित ‘निवास’ थे और उस निवास में आज भी प्रवेश किया जा सकता है—यदि हम भाषा के साथ आत्मीय, परंपरा के साथ विनम्र और जीवन के प्रति सजग रह सकें।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.