— गोपाल प्रधान —

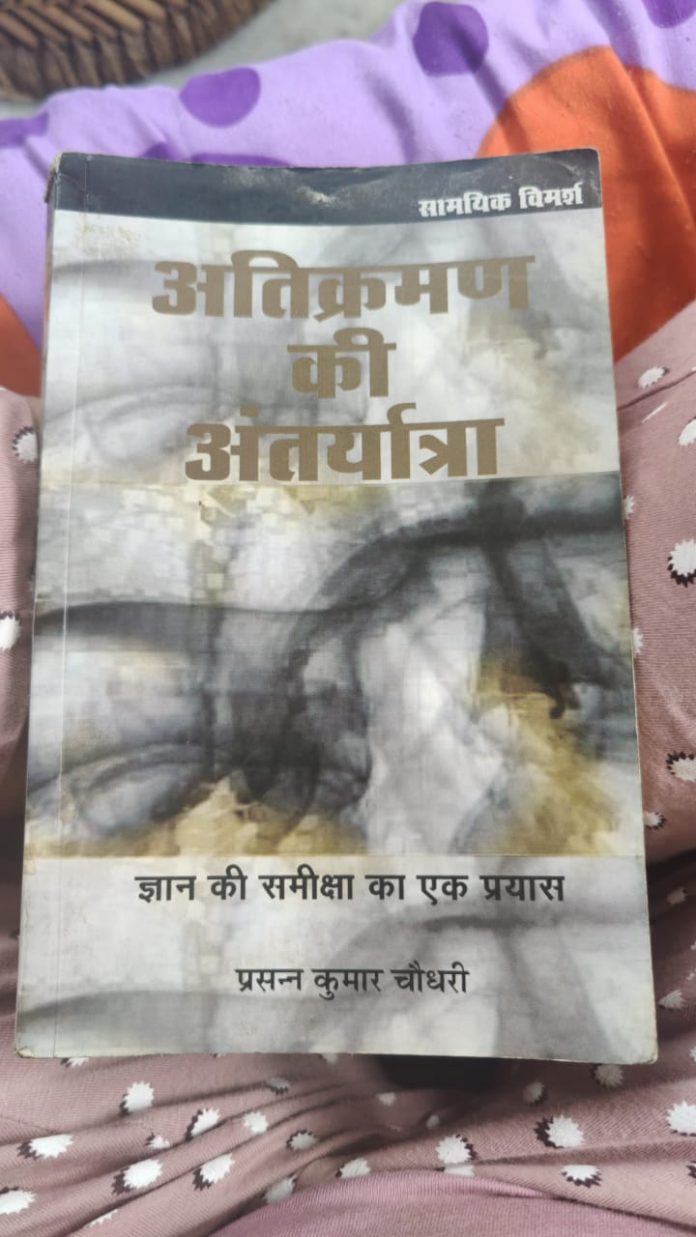

हिंदी भाषा में कुछ भी वैचारिक लिखने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। देहात के विद्यार्थियों के लिए कुंजी लिखना ही इस भाषा का सर्वोत्तम उपयोग है। साहित्येतर लेखन तो हिंदी में अब पाठ्य-पुस्तकों में भी उपलब्ध नहीं होता। अगर गुणवत्तापूर्ण वैचारिक लेखन हिंदी में करना ही है तो ऐसी भाषा में कीजिए जो देखते ही अनुवाद लगे या नागरी लिपि में करें जिसमें वाक्य रचना और सहायक क्रिया तो हिंदी में हो लेकिन पारिभाषिक शब्द अँगरेजी के होते हुए भी नागरी लिपि में हों। इन सभी हिदायतों का उल्लंघन करने से वही होगा जो प्रसन्न कुमार चौधरी की 2015 में प्रकाशित किताब अतिक्रमण की अंतर्यात्रा के साथ हो रहा है। विकासशील समाज अध्ययन पीठ के भारतीय भाषा कार्यक्रम के तहत वाणी प्रकाशन से सामयिक विमर्श के बतौर प्रकाशित इस किताब पर अब तक मेरे देखने में कोई समीक्षा नहीं आयी है।

किताब का उपशीर्षक ‘ज्ञान की समीक्षा का एक प्रयास’ है। लेखक ने अतिक्रमण को एकाधिक अर्थों में प्रयुक्त किया है। इसका एक अर्थ प्राणिजगत का अंग होते हुए भी मस्तिष्क के कारण मनुष्य के प्राणी समुदाय का अतिक्रमण तो है ही, उन्होंने यह भी कहा है कि शरीर का अंग होने के बावजूद यही मस्तिष्क शरीर को भी अतिक्रमित कर जाता है। भूतद्रव्य से निर्मित होने के बावजूद यह भूत की सीमाओं को अतिक्रमित कर स्वतंत्र विश्व बना लेता है।

शीर्षक के अनुरूप ही किताब दार्शनिक गहराई लिये हुए है। हिंदी जगत की खामोशी से अचरज इसलिए भी होता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा की भाषा में साहित्येतर के प्रति ऐसी उपेक्षा अनुचित और आश्चर्यजनक है। या सम्भव है कि उन्हें भी अपने समय में ऐसी ही उपेक्षा मिलती रही होगी। इसके विपरीत यह भी सम्भव है कि उस जमाने में प्रगतिशील आंदोलन के चलते पाठकों और लेखकों का मानसिक क्षितिज इतना संकीर्ण न रहा हो। जो भी हो, हिंदी के स्वास्थ्य के लिए यही ठीक होगा कि उसमें वैचारिक गद्य अधिक से अधिक लिखा जाए। इस दृष्टि से यह किताब उन किताबों की परंपरा में है जो सैकड़ों सालों में कभी-कभी लिखी जाती हैं और इसी नाते हिंदी की दुनिया को समृद्धि प्रदान करती हैं। आखिर विचार के लायक बनकर ही तो हिंदी भाषा समय के बदलाव को झेल सकेगी। भाषा का बुनियादी काम भी मनुष्यों के बीच विचारों का आदान-प्रदान है।

समय का यह बदलाव ही लेखक की निगाह में उनकी किताब का औचित्य है। उनके अनुसार पिछली तीन सदियों से जिस वैचारिक माहौल में हम रह रहे थे वह बदल गया है। इस दावे की परीक्षा भी जरूरी है क्योंकि प्रत्येक नये समय को अपनी नवीनता का कुछ अतिरिक्त विश्वास हुआ करता है। इस विश्वास के बिना तमाम वैचारिक कोशिशों का महत्त्व ही साबित होना मुश्किल हो जाएगा। बदलाव मानव मस्तिष्क की कार्यपद्धति पर खोजबीन केंद्रित होने में निहित है। लेखक के मुताबिक जब भी कोई युगांतरकारी बदलाव आता है तो फिर से अतीत की छानबीन शुरू होती है। अतीत की इस छानबीन के क्रम में उन्होंने संक्षेप में मानव प्रजाति की उत्पत्ति और विकास की कथा कही है। इस वृत्तांत की खूबी यह है कि किसी भी मान्यता को असंदिग्ध सच्चाई की तरह प्रस्तुत करने के मुकाबले उसे एक मान्यता की तरह ही प्रस्तुत किया गया है। लगभग सभी दावों के बारे में यह बता दिया गया है कि इसकी सच्चाई की परख होना शेष है लेकिन इससे उस दावे की गंभीरता को कम करके नहीं प्रस्तुत किया गया है, बल्कि उस दावे के वस्तुगत आधार को भी स्पष्ट कर दिया गया है ।

आखिर सभी मान्यताएं उस समय तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही तो बनती हैं! इसीलिए उनमें समय-समय पर नयी जानकारी के आलोक में संशोधन-परिष्कार भी होता रहता है। इस वृत्तांत को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि मानव प्रजाति का विकास कोई एकरेखीय परिघटना नहीं है बल्कि इस क्रम में अनेक शुरुआतें हुईं और ऐसा धरती के अनेक भागों में एकसाथ हुआ। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र को मानव प्रजाति की उत्पत्ति का केंद्र मानने से यह किताब इनकार करती है।

किताब को पढ़ना शुरू करने से पहले एक भ्रम का निवारण जरूरी है। आमतौर पर शरीर को भौतिक से जोड़ा जाता है तो चिंतन को अभौतिक की तरह देखा समझा जाता है। लेकिन चिंतन मनुष्य के शरीर के ही एक अंग यानी मस्तिष्क में घटित होता है और मस्तिष्क ठोस भौतिक पदार्थ है। भौतिक और अभौतिक के बीच की खाई को सही तरीके से पाटे बिना इस किताब को समझने में कठिनाई होगी।

किताब के केंद्र में वैसे तो मानव मस्तिष्क है लेकिन पूरी किताब भौतिक और अभौतिक के आंगिक संबंध का निरूपण करती है। उदाहरण के लिए मनुष्य की आंख के सिर में सामने होने के कारण उसे त्रिआयामी दृष्टि प्राप्त हो जाती है या स्त्री के बड़े नितम्ब मानव शिशु को जन्म देने में सहारा देते हैं क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा होने के कारण उसे रखने के लिए शिशु का सिर बड़ा होता है। भाषा के निर्माण का संबंध मानव मस्तिष्क के आकार से है क्योंकि इसके लिए आवश्यक गणना हेतु मस्तिष्क में अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है।

इसी तरह लेखक बताते हैं कि भाषा का निर्माण उसी समय हुआ जब मनुष्य ने उपकरणों का निर्माण शुरू किया। साफ है कि जिस तरह उपकरण के सहारे आसपास विस्तृत यथार्थ को जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों में बदला जा रहा था, उसी क्रम में वस्तुओं के अंतर्निहित गुणों का ज्ञान होने से उनके नामकरण और संबंध की प्रतीक पद्धति का भी विकास हो रहा था। भाषा की इस प्राचीनता के कारण ही उसमें आदिम स्मृति भी सुरक्षित रहती है। समाज विकास में आधुनिक परिवार के आगमन से पहले के स्त्री-पुरुष संबंधों के स्वरूप का अंदाजा बहुत कुछ भाषा में मौजूद गालियों से होता है।

किताब में कुछ मान्यताओं को औपनिषदिक सूत्रों की तरह प्रस्तुत किया गया है। गुणसूत्रों (जीन) को सबसे बेहतर तरीके से पेड़ों से निकलने वाले द्रव में पाया जाता है। इनमें या संगणक के चिप में अपार स्मृति की मौजूदगी को लेखक ने सूत्रबद्ध करते हुए कहा कि जिसकी अपनी स्मृति शून्य होती है उसमें अनंत स्मृति संरक्षित रह सकती है। किताब का वर्तमान संदर्भ भी कृत्रिम बुद्धि से जुड़ा प्रतीत होता है।

मस्तिष्क के विकास का क्रम शिशु के जन्म के बाद भी कुछ वर्षों तक जारी रहता है इसलिए मानव शिशु के लालन-पालन की अवधि अपेक्षाकृत लम्बी होती है। इस लालन-पालन का काम परिवार में होता है। इसकी छाप के असर के चलते ही मनुष्य के व्यक्तित्व में प्रकृति के साथ संस्कृति की भी मौजूदगी रहती है। मनुष्य के मुख की संरचना का संबंध उसकी बोलने की क्षमता से है। लम्बा और लचीला मुख विवर होने से सूक्ष्मत: विभेदित ध्वनियों का उच्चारण सम्भव होता है। ये बदलाव भी अचानक नहीं आये वरन विकास की लम्बी प्रक्रिया में हमने यह क्षमता अर्जित की जिसमें हमारे शरीर के बदलावों के साथ ही अभिव्यक्ति का भी परिष्कार होता रहा। ध्वनि के उच्चारण के समय जबड़े के त्वरित संचालन के लिहाज से जबड़े का आकार बनता गया।

शरीर की विभिन्न इंद्रियों के विकास का इतिहास उन्होंने एंगेल्स के सहारे प्रस्तुत किया है। बोलने की क्षमता के साथ ही सुनने की क्षमता का भी विकास हुआ है। इसी क्रम में मानव समाज का निर्माण हुआ है। शैली के बतौर भी किताब रोचकता बनाये रखती है। गहन विश्लेषण के बीच कविताओं के टुकड़े आते रहते हैं। लेखक ने भी एक कविता लिखी थी इसलिए उनकी भाषिक संवेदना स्वयंसिद्ध है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी के साथ मैथिली के प्रसंग भी किताब को पठनीय बनाने में मदद करते हैं।

किताब : अतिक्रमण की अंतर्यात्रा

लेखक : प्रसन्न कुमार चौधरी

प्रकाशक : वाणी प्रकाशन, 4695, 21-ए, दरियागंज, नई दिल्ली-110002, मूल्य 350 रु.।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

अवश्य ही यह तथ्य शर्मिंदा करने लायक है कि ‘अतिक्रमण की अंतर्ययात्रा’ किताब को हिंदी में समीक्षक नहीं मिले।

गोपाल जी का आभार कि उन्होंने दुखती रग पर उंगली रखी।