— संजय गौतम —

मनुष्य का अवकाश’ वरिष्ठ कवि कुमार अंबुज के निबंधों का संग्रह है। इस सदी के पहले दशक में लिखे गये ये निबंध श्रम के घंटे, धर्म, ट्रेड यूनियन, प्रेम और संस्कृति, वर्गीय पहचान और धर्माधारित पहचान, सामाजिक संकल्पहीनता जैसे विषयों पर सरल तरीके से विचारों को उद्वेलित करते हैं और उसे एक दिशा देने का प्रयास करते हैं। अच्छी बात यह है कि निबंधों को एकेडेमिक शब्दजाल से गंभीर न बनाकर सहज तरीके से बात कही गई है, जिसका मर्म सामान्य पाठक तक आसानी से पहुँचता है।

‘श्रम के घंटे और मनुष्य का अवकाश’ शीर्षक निबंध में लेखक ने उदारीकरण के बाद उद्योगों और कार्यालयों में कार्य-घंटे बढ़ते जाने को मालिक के लाभ से जोड़ते हुए अवकाश के आनंद की ओर ध्यान खींचा है। कार्यालय समय में बढ़ोत्तरी होते जाने से एक ओर पूँजीपति वर्ग का लाभ कई गुना बढ़ जाता है, दूसरी ओर श्रमजीवी वर्ग अनपेक्षित तनाव व बीमारियों से गुजरता है तथा उसके जीवन का आनंद चुकता जाता है। यहाँ तक कि वह जीवन के आनंद को भूल ही जाता है। मजे की बात यह है कि संस्थान के लिए अधिक से अधिक काम एवं समर्पण को इस कदर महिमामंडित किया जाता है कि नियमानुसार काम करनेवाला कर्मचारी हास्यास्पद व उपेक्षणीय हो जाता है। तरह-तरह से उसका मानसिक उत्पीड़न तथा नुकसान किया जाता है।

लेखक ने इस मर्म पर उंगली रखी है कि औद्योगिक सभ्यता में उभरा विशाल मध्यवर्ग अपने आप को श्रमिक न मानने की छलना से गुजर रहा है और उसने अपने आप को सर्वहारा वर्ग से अलग कर लिया है, जबकि वर्गीय परिभाषा के अनुसार हर वह कर्मचारी जिसके पास उद्योग खड़ा करने की पूँजी नहीं है, श्रमिक ही है और उसे अपने आप को सर्वहारा वर्ग का मानकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। इसकी जगह उच्च मध्यवर्ग ही अधिकारी और प्रशासक के रूप में श्रमिकों के शोषण को नया-नया रूप देता रहता है। ऐसी स्थिति में नौकरी दासत्व के रूप में तब्दील हो जाती है। दासत्व में भला जीवन का आनंद कहाँ आ सकता है। जीवन के वास्तविक आनंद का आस्वाद भूलते जाना इस समय की सबसे बड़ी विडंबना है, जिसे लेखक ने विस्तार से बताया है।

लेखक ने ट्रेड यूनियन के ऐतिहासिक कार्यों की याद दिलाते हुए उनकी वर्तमान भूमिका के बारे में चेताया है। बदलते श्रम कानूनों के बीच ट्रेड यूनियन की भूमिका नगण्य हो गयी है। हर दल के अपने ट्रेड यूनियन के चलते ट्रेड यूनियनों के सामने भी दलीय हित ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो गये हैं। वे मजदूर हितों से ज्यादा अपने राजनीतिक दलों के हितों के प्रति सजग रहते हैं। इसीलिए ऐन मौके पर या तो वे चुप रहते हैं या फिर उनके सुर बदल जाते हैं। वे मालिक की चालें ही चलने लगते हैं।

डेढ़ सौ साल पहले कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र में व्यक्त की गई आशंका सच साबित हुई है-“मजदूर अपनी ही होड़ और असंबद्धता के कारण, बँटे हुए जनसमुदाय होते हैं और कहीं वे एक संगठन बनाते भी हैं तो यह उनके सक्रिय एका का फल नहीं, पूँजीपति वर्ग के एका का फल होता है, क्योंकि पूँजीपति वर्ग को अपने राजनीतिक उद्द्श्यों की पूर्ति के लिए पूरे सर्वहारा वर्ग को गतिशील करना पड़ता है।”(पृष्ठ-39) ऐसी स्थिति में आज नये सिरे से ट्रेड यूनियनों के शिक्षण-प्रशिक्षण और सामाजिक दायित्व के बारे में उनकी समझ को बढ़ाने की जरूरत है। लेखक ने श्रमिक वर्ग की अवधारणा के विस्तार पर बल देते हुए सभी संस्थानों में ट्रेड यूनियन की गतिविधियों के संचालन के महत्त्व को बताया है। आज की औद्योगिक-तकनीकी संरचना में यह कार्य बहुत ही चुनौतापूर्ण है।

आज का विशाल कार्यशील वर्ग अपने को श्रमिक मानता ही नहीं है। वह उसी तकनीकी विशेषज्ञता का अंग है, जिसकी वजह से दिन पर दिन हर संस्थान में कर्मचारियों की संख्या कम होते हुए नगण्य की स्थिति तक पहुँच रही है। बड़ी तकनीक ने बड़े पैमाने पर श्रमहीनता पैदा की है और बढ़ी हुई बेरोजगारी को भत्ता देकर क्षतिपूर्ति का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी तकनीक के प्रयोग से उपजे हुए संकट के सवाल को बेरोजगारी भत्ता के प्रयोग से पीछे कर दिया जाएगा। क्या इससे सामाजिक संकट कम होगा? आज यह प्रश्न भी विचारणीय है। तकनीकी उन्नयन के कारण कार्यशील श्रम की तुलना में घटती हुई श्रम शक्ति, बढ़ती बेरोजगारी के सवाल को केंद्र में लाये बगैर आज के संकट को सम्यक ढंग से नहीं समझा जा सकता।

आज तकनीकी रूप से दक्ष समाज का एक अलग वर्ग बनता जा रहा हैं और वह नित नयी तकनीकों के माध्यम से मनुष्य को विस्थापित करता जा रहा है। मनुष्य को बचाना है तो समाज को तकनीक के प्रयोग की सीमाओं को चिह्नित करना होगा, अन्यथा बहुत बड़ी आबादी एक अलग अंधकार की दुनिया में रहने के लिए बाध्य होगी।

‘धर्म के विकल्प की परिकल्पना’ करते हुए लेखक ने परंपरागत वामपंथी दृष्टि के अनुसार उसके पूर्ण निषेध की तर्कशील वकालत की है, हालाँकि उसकी मजबूत उपस्थिति को स्वीकार भी किया है और एक अन्य निबंध में धार्मिक मेला कुंभ के सामाजिक उपयोग का प्रस्ताव भी किया है। लेखक ने धर्म और सांप्रदायिकता को एक ही मान लिया है। उसकी नजर में अंगूर है तभी अंगूरी बन सकती है। इस तर्क को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो कहा जा सकता है कि क्या शराब न बने इसलिए अंगूर को नष्ट कर दिया जाए, या यह भी कि शराब बनानी ही है तो अंगूर की जगह पर दूसरी बहुत सी चीजों का इस्तेमाल नहीं हो जाएगा?

दरअसल सत्ता और पूँजी अपने अस्तित्व के लिए और अपने विस्तार के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें सांप्रदायिकता भी है। सांप्रदायिकता धार्मिक आधार के अलावा जातिगत, नस्लगत, वर्गगत, राजनैतिक वैचारिक संगठनगत, क्षेत्रगत इत्यादि हमेशा नए-नए आधार ढूंढ़ती रहती है और कट्टरता तथा हिंसा को बढ़ाती रहती है। यह पूरी दुनिया में अलग-अलग रंगों में है। धर्म एक पेचीदा विषय है। लेखक ने इसके वास्तविक अर्थ को परिभाषित किया है और वास्तविक अर्थ में धर्म से कोई दिक्कत भी नहीं है। दिक्कत यह है कि आज वास्तविक अर्थ में धर्म है ही नहीं। इसके इर्द-गिर्द भ्रम का मायाजाल बुन दिया गया है, जिसे शोषण के अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

धर्म के निषेध की भी एक लंबी परंपरा है, लेकिन दुनिया का कोई ऐसा समुदाय नहीं है, जो कतिपय रूढ़ियों को धर्म की तरह नहीं बरतता है, न ही कोई ऐसा समुदाय है, जो आज भी पुराने मूल्यों से पूरी तरह चिपका हुआ है, प्रतीक रूप में भले ही हो। आधुनिक उद्योग व प्रौद्योगिकी ने धार्मिक मूल्यों और परंपराओं में तमाम तोड़-फोड़ की है। अत्यधिक प्रतीकात्मकता का बढ़ना सच्चे धार्मिक मूल्यों में विश्वास को नहीं बल्कि उसके खोखलेपन को ही दर्शाता है।

जब विचार का रिश्ता कर्म से विच्छिन्न हो जाता है तब वह कर्मकांड बन जाता है। ऐसा धार्मिक समुदायों के साथ भी है और वैचारिक समुदायों के साथ भी। उदाहरण के लिए अपने-अपने ‘महापुरुषों’ को अवसर विशेष पर माला पहनाना या राजघाट पर जाकर श्रद्धासुमन अर्पित करना भी तब एक कर्मकांड की तरह ही हो जाता है जब हम उनके विचारों को अपने जीवन कर्म से नहीं जोड़ते हैं। आज की विडंबना यह है कि हम धार्मिक विचारों के ही नही, बल्कि आधुनिक वैचारिक धाराओं के साथ भी कर्मकांड का ही निर्वाह करते हैं। कर्मकांड का निर्वाह करने में अनुयायी बने रहने का लाभ है, जबकि सच्चे अर्थों में किसी विचार पर चलने में ढेर सारा जोखिम।

लेखक ने प्रेम के संदर्भ में संस्कृति की दुहाई देनेवाले लोगों की अच्छी-खासी खबर ली है और तर्कसंगत तरीके से प्रेम के लिए जगह बनाने का प्रस्ताव किया है। समाज में सच्चे प्रेम की पहचान नहीं है और कुछ संगठन इसे अपनी लाठी से हाँकना चाहते हैं। इसका सीधा प्रतिकार इस लेख में है।

पिछले वर्षों में वर्गीय पहचान की जगह धर्मगत और जातिगत अस्मिता के संघर्ष के कारण हुए नुकसान की पड़ताल विस्तार से की गयी है। तरह-तरह की अस्मिताओं को लेकर विमर्श और सांगठनिक संघर्ष से उपेक्षित समुदायों को पहचान तो मिली, लेकिन इससे वर्गहित को नुकसान भी पहुँचा। इसलिए लेखक ने वर्गीय हित को एकमात्र कसौटी बताते हुए वर्ग संघर्ष को मजबूत करने की बात कही है। इसके लिए वर्ग का विस्तार और प्रशिक्षण भी आवश्यक बताया है।

विरोधी संगठनों के मंचों के इस्तेमाल और उपभोग में अंतर बताते हुए देशज भाषाओं के उपयोग के सवाल को भी गंभीरता से उठाया गया है। विरोधी मंचों के इस्तेमाल के लिए स्पष्ट रणनीति का होना जरूरी बताया गया है।

लेखक की प्रतिबद्धता मार्क्स के विचारों के प्रति बहुत स्पष्ट है। वह किसी भी तरह के समन्वय को तरजीह नहीं देते हैं और खरे मार्क्सवादी के रूप में मार्क्स के विचारों की कसौटी पर ही व्यक्तियों एवं संगठनों का मूल्यांकन करते है। वह साफगोई से मार्क्सवादी संगठनों की अस्पष्टता पर विचार रखते हैं। उनका पूरा विश्वास है कि खरा मार्क्सवादी होकर ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है।

आज इस विषय पर गंभीर विचार-विमर्श की जरूरत है। अपने समय की समस्याओं के समाधान के सही सूत्र हम तब तक नहीं तलाश पाएंगे, जब तक वर्तमान सभी परिघटनाओं को केंद्र में रखकर विचार नहीं करेंगे। हर विचार अपने समय की समस्याओं से जूझने और निपटने के दबाव में पैदा होता है। समय के साथ या तो उसके अनुयायी जड़मति की तरह उसके साथ चिपके रहते हैं या फिर अपने स्वार्थों के हिसाब से उसे विकृत करते हैं। इसी कारण प्रत्यक्ष रूप से वह अपनी प्रासंगिकता खोने भी लगता है।

मार्क्स के विचार ने औद्योगिक युग के पहले चरण के फलस्वरूप उपजी स्थितियों से निपटने में ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह किया और पूरी दुनिया को आकर्षित किया। आज की प्रौद्योगिकी और पूँजी संरचना काफी बदल गयी है। मनुष्य की लालसा अपरंपार है, जिसका संकेत इस किताब में है। सोवियत रूस की आर्थिक संरचना बदल गयी है और चीन में मार्क्सवादी सत्ता संरचना के भीतर पूँजीवादी आर्थिक संरचना का अनूठा उदाहरण पेश किया गया है। कुल मिलाकर आज की सत्ता और पूँजी की संरचना ने न केवल परंपरागत धार्मिक विचारों का इस्तेमाल किया है, बल्कि लोकतंत्र, समाजवाद और साम्यवाद जैसे आधुनिक विचारों का भी। यहाँ तक कि तमाम अस्मितागत विमर्श भी इसके हथियार नजर आने लगे हैं। ऐसी स्थिति में आज मानव समाज मौलिक विचार और कर्मश्रृंखला का अनुसंधान करने के लिए बाध्य है।

पुराने सभी विचारक हमारी मदद करेंगे, लेकिन ठीक उसी रूप में नहीं, जिस रूप में उन्होंने अपने समय के मानव समाज के लिए नए द्वार खोले थे। आज के बौद्धिक और कर्मशील नेतृत्व को सभ्यता के संकट के व्यापक परिप्रेक्ष्य में बड़ी तकनीक, पर्यावरण, विकास के प्रतिमान, मनुष्य की लालसा के विस्तार और एक बहुत बड़ी जनसंख्या के इन सबसे अलग-थलग होते जाने को समग्रता में देखना होगा और आगे के लिए कुछ बुनियादी सूत्र तलाशने होंगे। इसी प्रक्रिया के दबाव में विश्व में ऐसे नेतृत्व जन्म लेंगे जो मौजूदा सभ्यता की मनुष्य विरोधी दिशा को मोड़कर मनुष्यता के पक्ष में ले आएंगे, तभी हम उस आनंद का अनुभव कर पाएंगे जिसकी परिकल्पना इस पुस्तक में है।

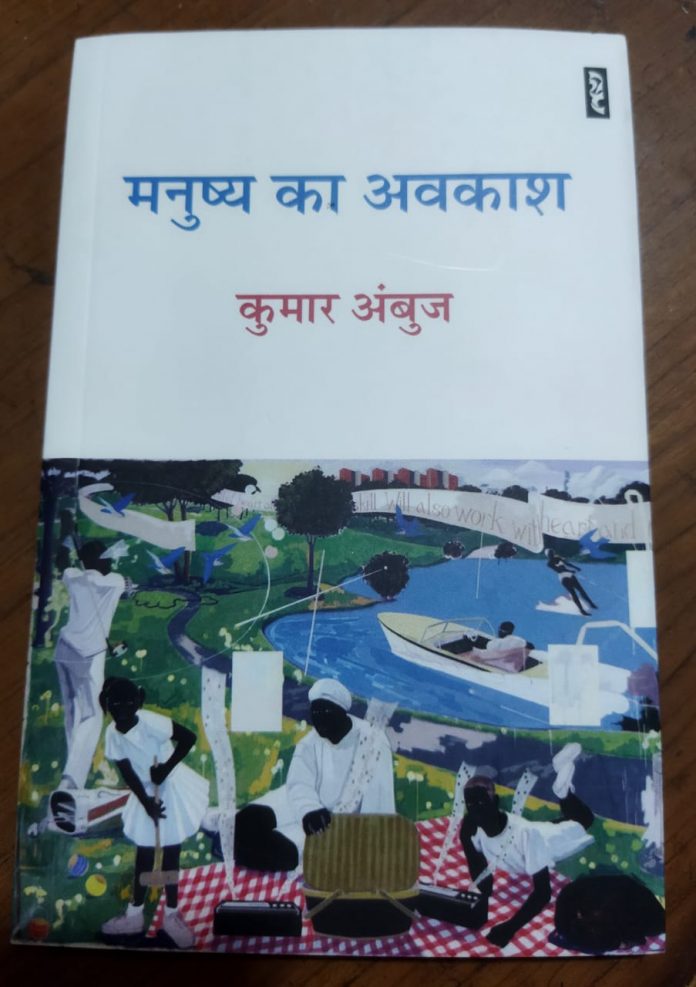

पुस्तक – मनुष्य का अवकाश

लेखक – कुमार अंबुज

मूल्य – 140.00 रु. मात्र

प्रकाशन – सेतु प्रकाशन, 305 प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट,पटपड़गंज, दिल्ली-110092