— प्रयाग शुक्ल —

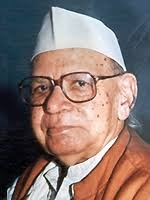

साठ के दशक में हम जैसे जो युवा लेखक-कवि-पत्रकार दिल्ली आए थे, उन्हें ‘टी-हाउस’ और ‘कॉफ़ी हाउस’ की दुनिया सहज ही सुलभ हुई थी और इन ‘अड्डों’ पर विष्णु प्रभाकर की उपस्थिति भी उतनी ही सहज-सुलभ थी। खादी के उजले-धुले कपड़े, सफ़ेद झक टोपी और उनका अरुणाभ चेहरा भला किसे याद नहीं होगा। आँधी-पानी की शाम भी कोई और मिले चाहे न मिले, उनका मिलना तय होता था। बरसों-बरस विष्णु जी दिल्ली के ‘टी-हाउस’ के केन्द्र में थे तो दिल्ली के सभी आयोजनों में भी विष्णु जी के आने से एक चहल-पहल रहती थी : वह सबको सुलभ थे, और युवा लेखक भी जानते थे कि उन तक उनकी पहुँच बड़ी आसानी से हो सकती है। सो, छोटी पत्रिकाओं से जुड़े हुए लेखक-सम्पादक हों या छोटे-मँझोले शहरों से आनेवाले लेखक-कवि, विष्णु जी उनसे घिरे रहते थे, और यह भी उनके स्वभाव की ही एक ख़ूबी थी कि अगर वह यह भाँप लेते थे कि कोई युवा-लेखक संकोचवश कुछ ‘दूर’ खड़ा हुआ है, तो वह उस दूरी को स्वयं मिटा देते थे।

आज यही याद आता है कि वे सचमुच दिल्ली में कोई चार-पाँच दशकों तक, अपने लेखन, अपनी गतिविधियों और सामाजिक-साहित्यिक चिन्ताओं के कारण स्वयं तो गतिवान बने ही रहे, बहुतों की गति-प्रगति में भी सहायक बने। और दिल्ली ही क्यों सुदूर केरल से लेकर, पश्चिम बंगाल और अन्यत्र की अपनी साहित्यिक और ‘खोजी’ यात्राओं के चलते विष्णु प्रभाकर तमाम साहित्य प्रेमियों और हिन्दी प्रेमियों के भी आदरणीय, आत्मीय बने थे। उनकी रचनाओं का देश-दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ।

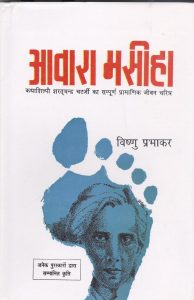

एक समय वह भी आया जब शरत बाबू की अनूठी जीवनी ‘आवारा मसीहा’ का भी बांग्ला में अनुवाद हुआ और विष्णु प्रभाकर बांग्ला में एक महत्त्वपूर्ण भारतीय लेखक के रूप में समादृत हुए। (यह गौर करनेवाली बात है कि बांग्ला में इस पुस्तक के कई संस्करण हो चुके हैं।) बोलचाल का संयत और सुसंस्कृत लहजा, सधी हुई चाल, और उनकी वेशभूषा उन्हें दूर से ही ‘आकर्षण’ का केन्द्र बना देती थी।

मैं दिल्ली अगस्त, 1964 में आया था। आने के कुछ ही दिनों बाद उनसे भेंट हो गई थी। तब मैं चौबीस वर्ष का युवक था और वह पचास पार के हिन्दी के प्रख्यात लेखक बन चुके थे। उनकी कहानी ‘धरती अब भी घूम रही है’ पर्याप्त चर्चित हुई थी। उसकी प्रशंसा-आलोचना में बहुत कुछ लिखा गया था। विष्णु जी ने हिन्दी कहानी (आन्दोलनों) के भी कई दौर देखे- ‘नयी कहानी’, ‘अकहानी’, ‘समानान्तर कहानी’, ‘समकालीन कहानी’, ‘सन् साठ के बाद की कहानी’ आदि के; पर वह हमेशा अपनी राह चलते रहे। सुनते वे सबकी थे। सबकी ख़बर भी रखते थे। लेकिन अपनी लेखकीय दुनिया के बीच वह किसी वाद, गुट, आन्दोलन का प्रवेश न होने देते थे। यह बात मैं उनके स्वभाव की विवेचना में न कहकर या उनके स्वभाव के पक्ष-विपक्ष में न जाकर, सिर्फ़ उनके स्वभाव को चिन्हित करने के अर्थ में कह रहा हूं।

साहित्यकार की उनकी अपनी पोसी-बनायी हुई एक छवि थी, जिसके अनुसार वे चलते थे। और यह ‘छवि’ मानो उनके हर काम में ध्वनित और प्रतिबिम्बित होती थी। किसी का बुरा न चाहना। किसी की आलोचना में कटु (कर्कश) न होना। किसी भी प्रकार के तामझाम में न पड़ना, वृथा प्रदर्शनप्रिय न होना, और एक आत्मीय संवेदनशील ‘आदमी’ बने रहना- यही मानो उनकी एक प्रतिज्ञा थी।

यह सारी चीज़ें कितनी दुर्लभ होती हैं, यह हम सभी जानते हैं। यह भी जानते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुधा ‘आदर्शवाद’ के खाने में डाल दी जाती हैं, पर गनीमत है कि ऐसे किसी ‘आदर्शवाद’ की लाख खिल्ली उड़ायी जाए, उसे वास्तविक दुनिया से दूर की चीज माना जाए, और ‘व्यावहारिक’ (यानी ‘प्रैक्टिकल होना’) तो बिल्कुल ही न माना जाए, पर उसके प्रति एक प्रकार का ‘आकर्षण’ सबमें किसी-न-किसी रूप में जागता है। विष्णु प्रभाकर यह आकर्षण जगाते थे।

निश्चय ही उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन को बहुत करीब से जाना था, आर्य समाज के समाज-सुधार के यत्नों से भी उनका सम्बन्ध था, और गांधीवादी विचारधारा के वे कायल थे और इन सबसे प्रभावित भी हुए थे, पर ‘विष्णु प्रभाकर’ की अपनी एक भीतरी बुनावट थी, जो यह बताती थी कि उन्होंने आरोपण की तरह कभी किसी चीज़ को नहीं स्वीकारा था। जो उनके थोड़ा भी निकट आये हैं, वे इसे महसूस करते थे कि विष्णु प्रभाकर नाम के जिस लेखक-साहित्यकार-व्यक्ति से वह मुख़ातिब हैं, उसके पास अपना एक नैतिक आत्मबल है, जो भले ही विभिन्न स्रोतों से अर्जित किया गया हो, पर जिस पर उसके अपने स्वभाव और अपनी प्रकृति की एक गहरी छाप है।

हम जिस दिल्ली में आए, उसमें हमें विष्णु प्रभाकर के साथ ही जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, रामकुमार, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, कृष्णा सोबती, शमशेर बहादुर सिंह, निर्मल वर्मा जैसे लेखक-साहित्यकार सुलभ हुए थे। सोचकर देखिए तो ये सब वास्तव में एक-दूसरे से कितने भिन्न हैं- अपने लेखन में, अपने स्वभाव और अपने कामकाज में, पर इनके बाद की पीढ़ियों के हम जैसे लोग भला इसे कैसे भूल सकते हैं कि, इन सब में एक चीज़ कहीं समान भी है, या एक समान–बिंदु पर वे मिलते हैं : और वह बिंदु है शब्द को, भाषा और साहित्य को मूल्यवान मानने का, साहित्यिक गतिविधियों को गति देने का, अपने से बाद की पीढ़ियों को भी सुनने-समझने का, और इतना सदाशयी होने का भी कि किसी संकट की घड़ी में साहित्यिक बिरादरी के किसी ज्ञात-अज्ञात रचनाकार के साथ खड़े होने को जरूरी मानें। उस दिल्ली में जो युवा आकर बसे, उन सबके पास ऐसे ढेरों संस्मरण होंगे जब इनमें से किसी-न-किसी ने, कभी-न-कभी, उसे ऐसी प्रतीति जरूर करायी होगी कि वह ‘अकेला’ नहीं है।

विष्णु जी के लेखन का चाहे जैसा मूल्यांकन हुआ हो, और आगे के किसी निकष में भी वह जाने कैसा, और कहां ठहरे; पर इसमें दो राय नहीं हो सकती कि उनकी ‘उपस्थिति’ मात्र से बहुतों का मनोबल बढ़ता था, और लेखनी को ही अपना धर्म माननेवाली उनकी जिजीविषा भी हम सबको प्रभावित करती थी। छूती थी।

उनका नाम तमाम लघु और साहित्यिक पत्रिकाओं से लेकर अधिक प्रसार संख्या वाले पत्रों में- ‘धर्मयुग’, ‘साप्ताहिक हिंदुस्तान’, ‘दिनमान’, ‘कहानी’, ‘नई कहानियां’ आदि में उनकी रचना या किसी अन्य प्रसंग में, दिखता-उभरता रहता था, और निश्चय ही वह एक बड़े पाठक वर्ग के बीच, एक पहचाना हुआ, आत्मीय नाम बनता चला गया था।

अचरज नहीं कि छोटे-मँझोले शहरों की साहित्य-संस्थाएं भी उनकी निकटता चाहती थीं, और वे भरसक दूर-दराज के आयोजनों में पहुंचा भी करते थे। सो, केवल पत्र-पत्रिकाओं, किताबों के माध्यम से ही नहीं, हिंदीभाषी समाज, (और अन्य भारतीय भाषाओं के समाज में भी) बहुतेरे लोगों ने उन्हें निकट से देखा-जाना था। और इसका तो अनुमान ही किया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में उनसे संबंधित संस्मरण भी न जाने कितनी जगहों में इकट्ठा हुए होंगे।

विष्णु प्रभाकर बड़ी संख्या में पत्र भी लिखते थे- पोस्टकार्ड पर। उनके ये पत्र भी न जाने कितने लोगों के पास होंगे। अपने जीवन के आखिरी वर्षों में वह पत्र बोलकर भी लिखाने लगे थे, पर उन पर भी हस्ताक्षर स्वयं करते थे। जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ‘रंग प्रसंग’ का प्रकाशन शुरू हुआ, मैं उसका संपादक बना, तो उसकी प्रति विष्णु जी के पास भी गयी। उसे पाकर विष्णु जी ने पत्र लिखा, फोन भी किया। और ग्राहक बनने की इच्छा प्रगट की। मेरे पास भी उनकी बहुतेरी स्मृतियां हैं, पर यहां पिछले कुछ वर्षों की स्मृतियां ही फिलहाल सबसे ऊपर आ रही हैं।

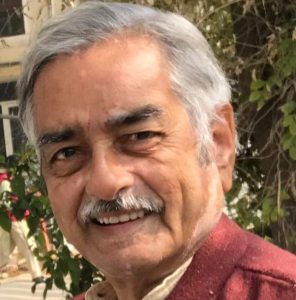

कोई चार-पांच वर्ष पहले की बात है, देवेन्द्रराज अंकुर और अमिताभ श्रीवास्तव के साथ विष्णु जी के पीतमपुरा वाले मकान में उऩसे मिलने गया। अभिनेता और रंगकर्म की दुनिया में शोध-सक्रिय अमिताभ श्रीवास्तव के पिता से विष्णुजी की मैत्री थी और इस मित्रता की शुरुआत बनारस में हुई थी। विष्णु जी बनारस प्रेमचंद जी से मिलने गये थे। उन्हीं के घर पर अमिताभ जी के साहित्य-प्रेमी पिता (जो रामानुज लाल श्रीवास्तव के जामाता बने बाद में) से उनकी भेंट हुई। फिर मिलना-जुलना और खतो-किताबत का सिलसिला बना। जब हम विष्णु जी के घर पहुंचे तो अपनी लिखने वाली चौकी सामने रखे हुए थे। उनसे उस दिन हम सबकी जी-भरकर बातें हुईं।

एक अरसे बाद, इस प्रकार, कुछ फुरसत से, मिलना हुआ था सो, ‘रंग प्रसंग’ और मेरे लिखने-पढ़ने की स्थिति के बारे में भी वह पूछते रहे। बातचीत में यह भी लगा कि वह भरसक साहित्य की दुनिया की गतिविधियों की खोज-खबर हमेशा की तरह रखते हैं। अपने निवास में अंततः आ जाने की प्रसन्नता उन्हें थी। उस जद्दोजेहद के बारे में भी बातें करते रहे, जो मकान पर एक व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जे के कारण उन्हें और उनके परिवार को झेलनी पड़ी थीं। जब वे यह सब याद कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि दिल्ली जैसे कई मामलों में कठिन-कठोर शहर में भी विष्णु जी ने अपना आपा नहीं खोया, अपने आप को भी ‘खोने’ नहीं दिया। और उनके मानवीय सरोकार भी संक्रमित नहीं होने पाये।

हर समाज और साहित्य-समाज को लेखकों की एक बड़ी ‘रेंज’ की जरूरत होती है- उनकी भी जो नितांत एकांत में अपना लेखन-कर्म करते हैं, और स्वभाव से भी एकांतप्रिय होते हैं; और उनकी भी जो एकांतिक भाव से लेखन करते हुए, अपने को वृहत्तर सामाजिक सरोकारों से जोड़ते हैं, और समय निकालकर, बहुतेरे आयोजनों में शरीक होते हैं। विष्णु जी दूसरे प्रकार के भी लेखक थे- अपने लेखन को समर्पित, और सामाजिक मोर्चों पर भी सक्रिय।

उनकी यह सक्रियता भी एक कारण था कि समाज में उनके चेहरे से लोगों का अपरिचय न था- पत्र-पत्रिकाओं में उनकी तस्वीरें छपा करती थीं और वह व्यक्तिशः भी लोगों के बीच पहुंचा ही करते थे। ‘टी-हाउस’ में उनकी मेज छूकर आना सभी को प्रिय था। और वहां भी वेटरों से लेकर हर कर्मचारी-अधिकारी उनकी मौजूदगी के महत्त्व से नावाकिफ न था। उनकी संवेदना का स्पर्श भी उन्हें मिला ही करता था। आज वर्षों बाद भी ‘टी-हाउस’ की मेज पर बैठे हुए विष्णु जी और उन्हें घेरे हुए लेखकों-पत्रकारों की मंडली की छवि सहज ही कौंध जाती है।

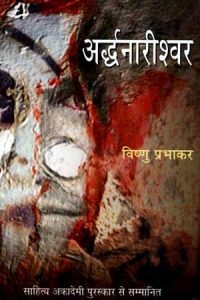

विष्णु जी का अधिकतर लेखन शहरी मध्यवर्गीय परिवारों के पात्रों से संबंधित है और शरतचंद्र की ही भांति उनके यहां भी स्त्री-पात्रों की अहम भूमिका(एँ) है। ‘अर्धनारीश्वर’ उपन्यास तक आते-आते विष्णु जी के स्त्री-पात्रों में एक ‘नया जीवट’ दिखने लगता है, और स्त्री-मर्म की विविध छवियां भी हमें सुलभ होती हैं। विष्णु जी के लेखन में स्त्री की यह जो मर्म-भरी उपस्थिति है, उसमें उसके अपने बहुविध सपने और सच हैं। विष्णु जी के लेखन में सचमुच यथार्थ, सपनों और आदर्शीकृत स्थितियों का एक सम्मिलन-सा है। उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत लिखा है और उनकी रचनाओं में जो ‘पात्र-परिवार’ है, उनमें भी प्रायः सभी आयु वर्ग के सदस्यों की ओर उनका ध्यान है। घर-आँगन और पड़ोस मिलकर उनके लेखन को कोई अलग से पहचानी जा सकने वाली त्वरा भले ही न देते हों, पर उसमें कई संवेदनशील छवियां ऐसी हैं जो पाठकों को स्पर्श करती हैं। उन्होंने रेडियो के लिए नाटक-एकांकी आदि लिखे हैं और अपने समय में इस प्रसारशील माध्यम का अच्छा इस्तेमाल किया है।

उनको इस कृतज्ञ भाव से भी मैं याद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा साहित्यिक वातावरण रचने में मदद की जहां साहित्य-समाज का सदस्य होने में एक मानवीय गरमाहट भी महसूस हो। जब ‘आवारा मसीहा’ को साहित्य अकादेमी पुरस्कार से ‘वंचित’ होना पड़ा था तो मुद्राराक्षस को यह सूझी थी कि एक रुपये के प्रतीकात्मक पुरस्कार से विष्णु जी का और उनकी इस कृति का अभिनंदन किया जाय। तब उसकी पर्याप्त चर्चा हुई थी। पर स्वयं विष्णु जी न तो कभी पुरस्कारों की ‘राजनीति’ में रहे, न ही उन्होंने पुरस्कारों को कभी अतिरिक्त महत्त्व दिया। यह बात अलग है कि अनंतर उन्हें ‘अर्धनारीश्वर’ (उपन्यास) पर साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिला, और फिर उन्हें साहित्य अकादेमी की महत्तर सदस्यता से भी सम्मानित किया गया।

जीवन में उन्हें कई अन्य पुरस्कार और सम्मान भी मिले, पर मैं समझता हूं कि एक सीधे-सादे लेकिन गरिमामय जीवन से उन्होंने बहुतेरे लोगों का जो प्रेम और सम्मान अर्जित किया उसका अपना ही महत्त्व है।

उनका जीवन उजली आत्मीय छवियों का एक अनवरत सिलसिला-सा है। और ये छवियां जिन आंखों के आगे से गुजरी हैं; और उनके लेखन-कर्म, संस्मरणों, उनके साक्षात्कारों, चित्रावलियों, उन पर बनी फिल्म आदि के जरिये भविष्य की पीढ़ियों के सामने से भी गुजरेंगी, वे उतनी ही उजली मालूम देंगी, जितनी आज हैं।

विष्णु जी को 97 वर्ष की लंबी आयु मिली और इस आयु का अधिकांश उन्होंने लेखन और शब्द की दुनिया को ही समर्पित किया। यह भी स्वयं उनकी, और हिंदी की, कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को अपनी देह दान कर दी थी। अपने सोच, और कर्म में, वह बराबर भावना-भरे, पर विवेकपूर्ण जीवन के पक्षधर रहे। और समाज में, उस समरसता, और उन तर्कसंगत जीवन-मूल्यों के साथ खड़े हुए, जो जीवन और सामाजिक जीवन में कुछ अर्थ भरते हों। उन्हें मेरी कृतज्ञ श्रद्धांजलि!

(विष्णु प्रभाकर के बारे में यह संस्मरण 2009 में लिखा गया था और यह प्रयाग जी की संस्मरणों की पुस्तक ‘स्मृतियां बहुतेरी’में संकलित है)