— मस्तराम कपूर —

(स्व मस्तराम कपूर का यह लेख एसएम जोशी की जन्मशती के अवसर पर सामयिक वार्ता के नवंबर 2004 के अंक में पहली बार प्रकाशित हुआ था।)

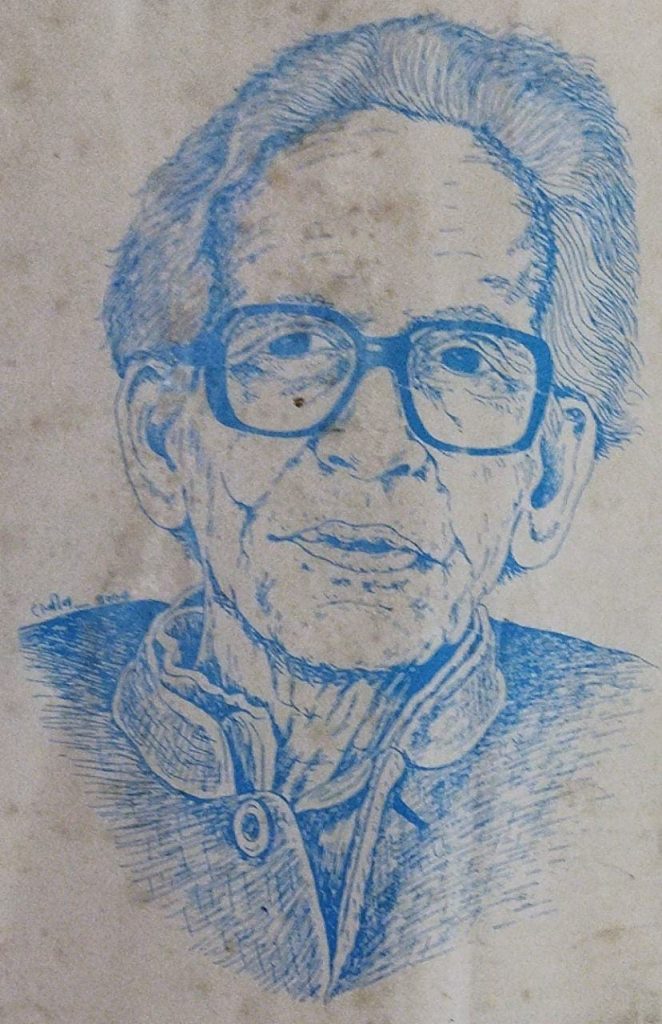

श्रीधर महादेव जोशी जो अपने संक्षिप्त नाम एस.एम. या ‘एसेम’ को अधिक पसंद करते थे। अपने समकालीनों की नजर में वह क्या थे, इसके कुछ उदाहरण उऩके व्यक्तित्व को जानने-समझने में प्रासंगिक होंगे। अशोक मेहता ने उन्हें अनथक एसेम कहा। मराठी के प्रसिद्ध लेखक पु.ल. देशपांडे ने उनके जीवन को ‘एक्सटेंडिड यूथ’ कहा। श्री देशपांडे के अनुसार ‘जीवन के जिस कंटकाकीर्ण मार्ग पर भाग्य ने बचपन में उन्हें ला छोड़ा और तरुण होने पर जो कष्टप्रद मार्ग उऩ्होंने स्वेच्छा से चुना, उसपर चलते हुए एसेम ने अपने मन का तारुण्य कैसे बनाए रखा, यह अपने में एक पहेली है।’ उनकी आत्मकथा ‘श्री एसेम’ (जिसका हिंदी अनुवाद ‘यादों की जुगाली’ शीर्षक से छपा) की परिचयात्मक टिप्पणी में पु.ल. देशपांडे ने आगे लिखा- ‘इस ग्रंथ में गरीबी के विरुद्ध, विदेशी सत्ता के विरुद्ध, बाद में देसी सत्ता के विरुद्ध, धर्मांधों के विरुद्ध, आर्थिक शोषण करनेवालों के विरुद्ध ही नहीं, अलग नीति अपनाने वाले अपने साथियों के विरुद्ध भी उनके संघर्ष की कथा है। इस चरित्र में प्रत्येक पर्व एक प्रकार से युद्ध पर्व है।’

उनका जन्म 12 नवंबर, 1904 को जुन्नर (पुणे) में हुआ जहां उऩके पिता नौकरी के कारण अपने मूलगांव गोलप (रत्नागिरी) से आकर रहने लगे थे। वे आठ भाई-बहन थे, पांच भाई और तीन बहनें। उऩकी शिक्षा का प्रारंभ गोलप में धूलपाटी की पद्धति से हुआ अर्थात लकड़ी की पाटी पर मिट्टी बिछाकर उसपर ‘श्री गणेश लिखने’ का क्रम। जब तक पिता जीवित रहे, परिवार को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा लेकिन 1915 में जब पिता का देहांत हो गया तो परिवार पर आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा। गोलप में स्कूल न होने के कारण व्यवधान पड़ा। चचेरे भाई तात्या के पास नागपुर जाकर दाखिला लिया तो तीन महीने फीस न दिये जाने के कारण नाम कट गया।

बाद में पुणे में भोजन व्यवस्था से पढ़ाई शुरू हुई। इस व्यवस्था में ब्राह्मण लड़कों के लिए अलग-अलग दिनों में अलग-अलग परिवाऱों में भोजन की व्यवस्था होती थी। जिन घरों में भोजन की व्यवस्था होती थी, वहां उन्हें घरेलू नौकरों जैसे काम भी करना पड़ता था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित न्यू इंगलिश स्कूल में भी फीस न दिये जाने के कारण फिर नाम कटने की नौबत आयी तो केवल ब्राह्मण लड़कों को मिलनेवाली फ्रीशिप की सुविधा से वे अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर 1925 में फर्म्यूसम कॉलेज में दाखिल हुए और 1928 में अर्थशास्त्र में बी.ए. किया। 1928 में ही सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और एल.एल.बी. की पढ़ाई भी जारी रखी। 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या के बाद उनका झुकाव हिंदूवादी राजनीति की तरफ होने लगा तो समाजवादी युवा नेता युसुफ मेहर अली के संपर्क में आने से वे उस रास्ते पर जाने से बच गए और ‘यूथ लीग’ में शामिल हो गए।

न.ची. केलकर का आशीर्वाद पाकर 30 रुपये महीने पर पत्रकारिता शुरू कर की। पर्वती मंदिर में हरिजन-प्रवेश के लिए सत्याग्रह में भाग लेने पर सनातनियों के हाथों खूब पिटाई हुई। तुलसी बाग की सभा में उनकी धोती खींच ली गयी तो उन्होंने धोती के बजाय पाजामा पहनने का व्रत लिया। नमक सत्याग्रह में पहली सजा थाना जेल में काटी। रिहा होने के बाद 20 रुपये महीने पर फ्रीप्रेस जर्नल के लिए रिपोर्टिंग भी की। 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में फिर गिरफ्तार हुए और उन्हें स्थानबद्ध किया गया किन्तु उन्होंने स्थानबद्धता को तोड़ा जिस पर उन्हें दो साल का कारावास मिला। उन्होंने ए क्लास के बजाय सी क्लास देने का निवेदन जज से किया ताकि वे अन्य राजनैतिक कैदियों के बीच रह सकें। चेरवड़ा जेल में उन्होंने गांधी के अनशन के समर्थन में शौचालय साफ करने का काम भी किया। इससे पहले थाना जेल में वे बाल काटने का काम भी कर चुके थे। 1934 में मिल मजदूरों के साथ काम करते हुए उन्हें फिर दो साल की सजा हुई जिसे उन्होंने साबरमती जेल में काटा। यहां से वे 1 अगस्त 1936 को रिहा हुए।

इसके बाद तारा पेंडसे से उनका विवाह 19 अगस्त 1939 को हुआ। पुत्र अजय के जन्म के 14 दिन बाद ही उनकी फिर गिरफ्तारी युद्ध-विरोधी भाषण देने के लिए हुई, जिसमें एक साल की सजा नासिक जेल में बितायी। फिर ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन में भूमिगत रह कर ‘मूषक महल’ और हडल ङाउस से अंग्रेजों की सरकार के विरुद्ध संघर्ष चलाया। फरारी के दिनों में वे मौलाना के भेष में पुलिस की नजरों में धूल झोंक कर अच्युत पटवर्धन, डॉ. लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, मधु लिमये आदि नेताओं के साथ भूमिगत आंदोलन का संचालन करते रहे। अंत में पकड़े गए और 6 अप्रैल, 1946 को जेल से रिहा हुए। 1941-42 में उन्होंने राष्ट्र सेवा दल के एक प्रमुख संचालक की भूमिका निभायी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे और 1934-37 में उसकी कार्यकारिणी के सदस्य भी।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सोशलिस्ट कांग्रेस से अलग हुए और उन्होंने अलग सोशलिस्ट पार्टी बनायी तो वे पार्टी के मुख्य दिशा-निर्देशकों में रहे। 1952 में वे मुंबई विधानसभा के लिए चुने गए और 1962 तक सदस्य रहे। 1956-60 के बीच चले संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन का नेतृत्व किया और संयुक्त महाराष्ट्र समिति के मुख्य सचिव रहे। 1963-64 में प्रसोपा के अध्यक्ष और 1964-69 के दौरान संसोपा के अध्यक्ष रहे। 1967 में लोकसभा के लिए चुने गए। 1974-76 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े और जनता पार्टी के निर्माण में महती भूमिका निभायी। वे महाराष्ट्र की जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे।

इस प्रकार 1928 से लेकर जब उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया, 1989 तक जब उनका देहवसान हुआ, वे राष्ट्रीय जीवन की हर धड़कन के साथ मनसा, वाचा, कर्मणा जुड़े रहे तथापि सत्ता के मोह-जाल से सर्वदा अलिप्त रहे। उनके जीवन का यह अद्भुत पक्ष था। उनके जीवन का एक और पक्ष जो बहुत उज्ज्वल और प्रेरणास्पद है, यह है कि उन्होंने अपने अतीत को, परिस्थितियों से मिले संस्कारों को कभी अपने निर्णयों में बाधक बनने नहीं दिया।

इस दृष्टि से वे इंद्रजित भी थे और कालजयी भी। वे ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए लेकिन उससे मिले संस्कारों को उन्होंने अपने चिंतन और कर्म पर हावी होने नहीं दिया। बचपन में पुरशा माम (दामले) को जो उनके यहां नौकर था, उन्होंने बड़े भाई की तरह ही माना। विधवा उमा काकू (गांव की एक स्त्री) को गर्भ ठहरने पर जब सारे समाज ने उसे ठुकराया तो उनका बालमन इस अन्याय से भी पीड़ित हुआ और उन्होंने मां के इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया कि औरत मिट्टी का बर्तन होती है जिसके जूठा हो जाने पर उसे फेंक दिया जाता है जबकि मर्द धातु का बर्तन होता है जिसके जूठा होने पर उसे धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है।

जुन्नर के स्कूल में उनकी दोस्ती ठोर जाति के एक मेधावी लड़के से हुई और उसकी गरीबी के कारण स्कूल छोड़ देने का उन्हें दुख हुआ। थाना जेल में हाडक्या नामक कैदी से, जो मलमूत्र साफ करता था, इतनी सहानुभूति हुई कि उसके काम में मदद भी की और उसे अपने संस्मरणों का विषय भी बनाया। गांधी जी के अस्पृश्यता-विरोधी अभियान के समय जब पुणे के ब्राह्मण समाज में बेहद उत्तेजना व्याप्त थी, अपनी ही जाति के खिलाफ खड़ा होना उनके अदम्य नैतिक साहस का प्रमाण है। जब सनातनियों के नेता एल.बी. भोपटकर ने अस्पृश्यता को आवश्यक सिद्ध करने के लिए यह कुतर्क पेश किया कि हम अपने घरों में भी रजस्वला स्त्री को तीन दिन तक अछूत मानते हैं तो भरी सभा में एसेम का यह कहना कि चौथे दिन तो उसे पास खींचने के लिए व्याकुल होते हैं, यह शेर की मांद में घुसकर उसे ललकारने जैसा था। उस दिन उनकी जान ही चली जाती यदि कुछ मित्र उन्हें उठाकर न ले गये होते।

संभवतः सामाजिक समता की उनकी प्रतिबद्धता को देखकर ही दलितों के मसीहा डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अपनी मृत्यु के तीन दिन पूर्व उन्हें पत्र लिख कर अपनी इच्छा बतायी कि सोशलिस्टों और दलितों की एक लोकतांत्रिक पार्टी बननी चाहिए।

(बाकी हिस्सा कल)