— गोपाल प्रधान —

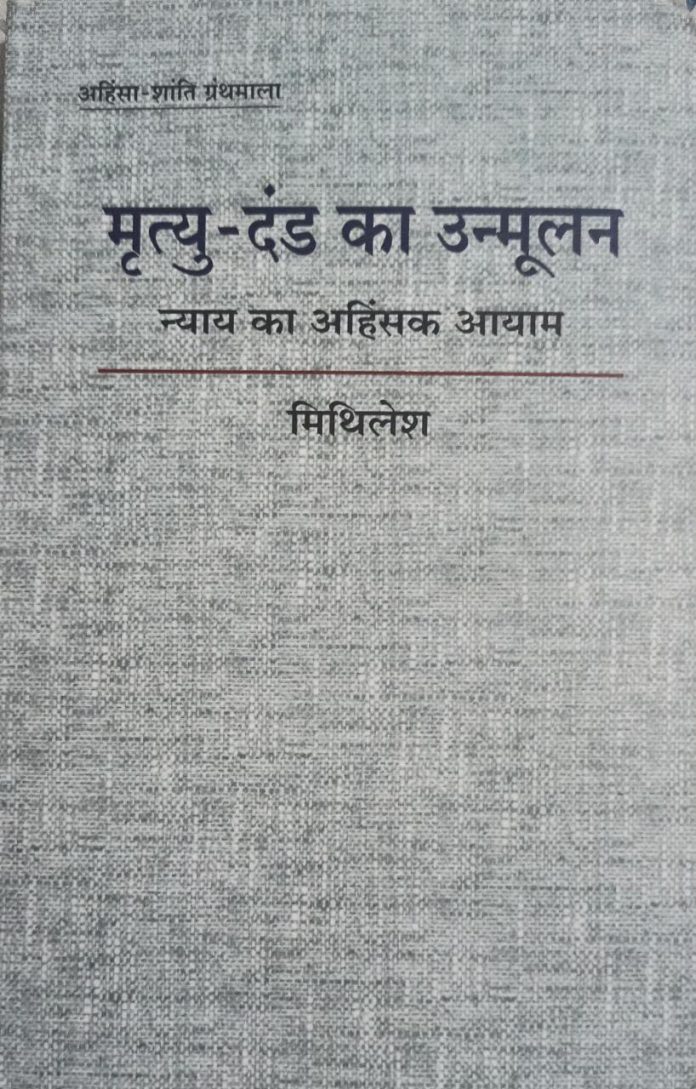

देश और दुनिया में जिस तरह का वातावरण है उसमें इस बात की कल्पना मुश्किल है कि मृत्युदंड के उन्मूलन की माँग कभी जोर-शोर से उठा करती थी और इसे शासन की हिंसा के बतौर देखा और समझा जाता था। इस जरूरी बात की याद मिथिलेश की 2021 में प्राकृत भारती अकादमी से छपी किताबमृत्यु-दंड का उन्मूलन : न्याय का अहिंसक आयाम को देखकर आयी। इस बात पर दुनिया भर में बहस चला करती थी कि जब शासन मनुष्य को जीवन दे नहीं सकता तो उसे जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। यह तो सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि इस किस्म की सोच अब बीते समय की बात हुई और नया समय समाज और शासन में हिंसा की स्वीकृति का है। समाज में हिंसा कोई नयी बात नहीं लेकिन शासन और व्यवस्था से अपेक्षा की जाती है कि वे समाज को उचित दिशा में ले जाने का प्रयास करें। इसी मोर्चे पर सबसे अधिक नुकसान हुआ है।

निर्भया कांड के बाद विशेष रूप से मृत्युदंड की माँग उठी थी। सबसे तकलीफदेह घटना थी जिसमें तेलंगाना में हुए बलात्कार के बाद राज्यसभा में सांसद जया बच्चन ने बलात्कारियों को लिंच करने की बात कही। इसे संयोग ही कहना होगा कि पुलिस ने उसी दिन चारों आरोपियों को मार गिराया। यह पूरी घटना बेहद शर्मनाक थी जिसमें न्यायालय की जिम्मेदारी तो पुलिस ने ले ली थी और उसे उकसावा जिम्मेदार राजनेता से मिला था। इस लिहाज से यह किताब बहुत ही समय से छपी है।

किताब के शुरू में ही लेखक का यह कहना है कि ‘ऐतिहासिक प्रक्रिया में न्याय दर्शन– मृत्युदंड के विरोध में रहा है’। इससे किताब का मूल मकसद भी स्पष्ट होता है। इसमें मृत्यु-दंड का परिचय उसके उन्मूलन के उद्देश्य से दिया गया है। उसके उन्मूलन का तर्क कोई भावुकता नहीं बल्कि ठोस विधिशास्त्रीय मान्यताओं पर आधारित है। आज के हिंसक उन्माद के समय में यह याद दिलाना जरूरी है कि न्याय की प्रक्रिया में बुनियादी जोर निर्दोष को बचाने पर होता है भले ही उसके कारण बहुतेरे दोषी भी बच जाएँ। असल में मौत की सज़ा किसी भी व्यक्ति को दी जानेवाली सबसे बड़ी सज़ा है। इसके बाद व्यक्ति किसी भी अन्य सज़ा के काबिल ही नहीं रह जाता। खास बात कि इसमें व्यक्ति के प्राण लेने का काम सरकार करती है।

पहले इस सज़ा के तहत व्यक्ति के सिर को उसके धड़ से अलगा दिया जाता था। सज़ा देने की पूरी प्रक्रिया में खासी अमानवीयता शामिल है इसलिए सज़ा देनेवाले को खोजना बहुत कठिन होता है। इसके कारण सज़ा देने में सबसे कम पीड़ा वाले तरीकों की भी खोज की जाती है। फिलहाल दुनिया के 58 देशों में ही यह सज़ा दी जाती है। माना जाता है कि समाज में सभ्यता के विस्तार का एक पैमाना यह भी है कि दंड के मामले में कितनी नरमी बरती जाती है। बहुतेरे देशों ने कानूनन इसे समाप्त कर दिया है क्योंकि अपराधों की रोकथाम में इसे कारगर नहीं पाया गया।

सज़ा के निर्धारण के बाद से ही साज़ायाफ़्ता व्यक्ति के परिवारीजन के लिए यातना शुरू हो जाती है। हमारे देश में हुए अध्ययनों में यह भी पाया गया कि आमतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के सदस्यों को ही यह सज़ा मिली और इसके जाति, धर्म तथा अन्य पहलू भी सामने आए। जब भी फाँसी की सज़ा दी जाती है तो उससे जुड़े ये सभी प्रकरण स्वाभाविक रूप से बहस के केंद्र में आ जाते हैं। इस सज़ा का समर्थन करने के अधिकांश तर्क आखिरकार बदला लेने के औचित्य पर टिक जाते हैं जबकि दंड का समूचा दर्शन ही सुधार पर आधारित होता है।

अपराध के सिलसिले में एक विचार यह भी है कि व्यक्ति को अपराधी बनाने में उसकी सामाजिक और अन्य परिस्थितियों का योगदान होता है इसलिए अंतत: किसी भी अपराध का मार्जन सामाजिक जिम्मेदारी है। लेखक ने इस सिलसिले में मार्क्स के विचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला है जिनके अनुसार इस समाज में कानून का मकसद संपत्तिशाली समुदाय के शासन को कायम रखना है। आमतौर पर कानून शासक वर्गों के हित में ही बनाये जाते हैं। समाज में पूँजी के हित को बरकरार रखने के लिहाज से इनका निर्माण किया जाता है । उनके मुताबिक ‘सभी प्रकार के आपराधिक मामलों में आर्थिक विषमता ही जिम्मेदार होती है।’ तथा ‘दंड के द्वारा शोषणकारी बाजार व्यवस्था को कायम रखकर श्रम और पूँजी के भेद को बरकरार रखना शासन सत्ता का ध्येय होता है।’

इस प्रक्रिया का परिचय देते हुए लेखक बताते हैं कि ‘गरीबी एवं दरिद्रता के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से टूट चुका होता है और ऐसे में वह पशु भावना से प्रेरित होकर मृत्यु-दंड प्राप्त करने योग्य अपराध’ कर बैठता है जबकि‘बुर्जुआ वर्ग……समाज में अपराध करता है और उस अपराध को बड़ी चालाकी के साथ या तो दबा देता है अथवा शासन सत्ता पर प्रभाव डालकर अपने आप को बेगुनाह साबित कर लेता है ।’ ऐसी स्थिति में ‘वर्गरहित समाज ही अपराधरहित समाज का निर्माण कर सकता है। वर्गसंघर्ष की मौजूदगी में कानून कितना ही मजबूत तरीके से दंड का प्रावधान करे, अपराध में कमी नहीं लायी जा सकती है।’

लेखक ने किताब में इस सज़ा का इतिहास भी बताने का प्रयास किया है। उन्होंने इसके विभिन्न रूपों यथा ‘सूली पर चढ़ाना, समुद्र में फेंक देना, जिंदा दफ़नाना, मृत्यु तक पीटना, जहरीले साँप से कटवाना’ आदि का जिक्र किया है ताकि इसकी भयावहता का वर्णन किया जा सके। सुकरात को जहर देने और ईसा मसीह को सूली चढ़ाने की घटनाओं से इसके वैचारिक पक्ष का पता चलता है। मध्य युग में तो आग में जलाया जाता था क्योंकि ईसाइयत में खून बहाना पाप था!

इसी विरासत के साथ अंग्रेजी साम्राज्य ने जब हमारे देश में कदम रखे तो तोप के मुँह से बाँधकर उड़ा देने और सार्वजनिक रूप से पेड़ पर लटका देने की अनोखी प्रथा को आम किया ताकि शासन के विरोधियों में भय का संचार किया जाय। इस तरह यह सज़ा सरकार की ओर से आतंक फैलाने का उपाय बनकर रह जाती है। दुनिया के पैमाने पर इसी काम को अंजाम देते हुए हम सबने अमेरिका को इराक में देखा जब सद्दाम हुसैन को फाँसी देते समय उनका सिर उनकी गर्दन से अलग हो गया था।

स्वाभाविक था कि उपनिवेशवाद के विरोधियों ने इस सज़ा के खात्मे को भी अपनी लड़ाई का एक हिस्सा बनाया। इसके बावजूद सबसे बड़ी विडम्बना के बतौर इस सज़ा को भी उस जमाने की अन्य विरासतों की तरह ही हम न केवल ढोते चले आ रहे हैं बल्कि उसे लगातार आगे भी बढ़ा रहे हैं। इस सिलसिले में याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अफ़ज़ल गुरु को फाँसी देने से एक दिन पहले कश्मीर में उसके घरवालों के नाम पोस्टकार्ड डालने की बर्बरता का भी पालन किया गया था।

देश की आजादी के इतिहास में कलाम के राष्ट्रपति शासन को इसलिए भी याद रखा जाना चाहिए कि उनके समूचे कार्यकाल में एक भी व्यक्ति को फाँसी की सज़ा नहीं मिली। इसकी एक वजह इस सज़ा का सामाजिक पहलू था। लेखक ने फाँसी दिये गये लोगों की जो सूची दी है उससे इस विभेदक सामाजिक पहलू का पता अच्छी तरह चल जाता है। निश्चय ही वर्तमान क्रूर और हिंसक समय में इस किताब के प्रकाशन के लिए लेखक और प्रकाशक बधाई योग्य हैं ।

प्राकृत भारती अकादमी 13-ए, गुरुनानक पथ, मेन मालवीय नगर, जयपुर-302017, मूल्य 270 रु.।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.