— ध्रुव शुक्ल —

करीब पैंतालीस साल बीत गये। पत्रिकाओं में कई लेख लिखे, अखबारों में स्तम्भ लिखे। कई ब्लाग लिखे। फिर व्हाट्सऐप पर अपनी बेचैनी को कुछ शब्द देने की चेष्टा की। फिर टेलीग्राम एप चुना। कुछ मित्रों को ई-मेल किया। कुछ साहित्य सभाओं में अपने मन की बात की और अपने श्रेष्ठ पूर्वजों की याद दिलायी, कविताएं सुनायीं। पर कुछ नहीं हुआ। लगता है कि अनसुनी और अनदेखी ही रही। कुछ इने-गिने मित्रों ने ध्यान दिया। ज्यादातर चुप्पी साध गये। लगता है कि सब किसी न किसी पक्ष के हैं। कुछ तो केवल अपने आप पर ही रीझे हैं। अपनी-अपनी थोबड़ा बुक (फेस बुक) के दर्पण में अपने चेहरों में डूबे लोगों के बीच अपना चेहरा किसे दिखाऊं? खुद भी फेसबुकिया होकर देख लिया।

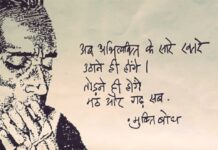

सोच रहा हूं, गुम हो जाऊं। समाज, राजनीति, धर्म, मजहब, रिलीजन, पत्रकारिता और व्यापार में कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। सब एक-दूसरे की नजरों में दोषी हैं और एक-दूसरे को कोस रहे हैं। तो फिर इस बहुरंगी और बहुविश्वासी देश की जिम्मेदारी कौन लेगा? लगता है कोई मेरे साथ नहीं। शायद मेरे देश के भी साथ नहीं। जनता थककर सो गयी-सी जान पड़ती है। पतित लोकतंत्र और जनमत की लूट के बीच कैसे रहूं ? क्या किसी से कुछ न कहूं, अपने आपसे भी नहीं?

कोई मुझे बताये कि जात-पांत और कौमी फ़सादों में फंसे राजनीतिक भेदभाव की दीवारें खड़ी करते , धर्म में पाखण्ड को पनाह देते, मज़हबी आतंक को फैलाते और व्यापार में देश के साधन लूटते, पारंपरिक कर्मकुशल जीवन को असहाय बनाते अश्लील बाज़ार में वह आदमी कैसे ज़िन्दगी गुजारे जो किसी को अपने से दूर मानने को तैयार नहीं? रचनाशील जीवन का घर बसाने वाली वे संस्थाएं भी मिटती चली गईं जिनमें थोड़ी-सी राहत मिलती थी। बस कुतर्कपूर्ण अराजक शोर महामारी की तरह फैला है।

आख़िर अन्याय की हद कहां है और उसे कोई कैसे बांधे? जो भी जिस अन्याय से सहमत है, उसी को न्याय मानकर जी रहा है। पास रहते हुए भी लोग एक-दूसरे से दूर क्यों लगने लगे हैं?

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.