— अरुण कुमार त्रिपाठी —

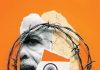

वैसे तो यह स्तंभकार किसी को सलाह देता नहीं क्योंकि उसकी सलाह लेने को कोई तैयार नहीं होता । खासकर राजनीतिक दल जिनका अहम सातवें आसमान पर होता है। फिर भी देशहित में एक खयाल आया तो सोचा साझा कर लूं। आज जब देश में लोकतंत्र का संकट गहराता जा रहा है, चुनाव जनादेश और धांधली के बीच संदिग्ध होकर रह गए हैं, संस्थाएं नागरिकों को गरिमा प्रदान करने के बजाय अपमानित करने में लगी हैं तब देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के फर्ज के बारे में सभी को कुछ न कुछ सुझाव देने का हक है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में थोड़ी उम्मीद जगाने के बाद राज्यों में होने वाले चुनाव दर चुनाव हारती जा रही है और पार्टी अब अपने चुनाव जीतने से ज्यादा अपने सहयोगी दल के चुनाव हारने पर खुश हो रही है। ऐसे समय में क्यों न वह अपनी निराशा और नकारात्मकता से निकलने के लिए वैसा आंदोलन करे जैसा आज के पचास साल पहले 1974 में जेपी ने किया था। इस दौरान वह जेपी आंदोलन का विश्लेषण करते हुए अपने आंदोलन से उन आशंकाओं की गुंजाइश समाप्त कर दे जो जेपी साथ घटित हुई थीं। क्योंकि जब सारे नुस्खे आजमा लिए गए हों तो उस नुस्खे को आजमाना चाहिए जो आपके प्रतिद्वंद्वी और विशेषकर गांधी जैसे वैश्विक नेता के अनुयायी जेपी जैसे नैतिक संत राजनेता का रहा हो।

हो सकता है कि यह सुझाव कांग्रेस जैसी पुरानी और महान पार्टी को नागवार गुजरे, क्योंकि 1974 का जेपी आंदोलन तत्कालीन कांग्रेस की राज्य सरकारों और बाद में केंद्र की इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध हुआ था। इसीलिए तमाम कांग्रेसियों में जेपी और डॉक्टर लोहिया के प्रति जबरदस्त द्वेष है। यह द्वेष लगभग उसी तरह का जैसा वीपी सिंह और अरविंद केजरीवाल के प्रति है। जबकि कांग्रेस विरोध जेपी का तात्कालिक उद्देश्य था। उनके आंदोलन का दीर्घकालिक उद्देश्य जनता को सत्ता से अभय बनाते हुए देश में अहिंसक क्रांति करना था और 1942 की अधूरी क्रांति को पूरा करना था। लेकिन आज पचास साल बाद हालात बहुत कुछ बदल चुके हैं और कांग्रेस पार्टी सत्ता के शिकंजे में घिरे हुए विपक्ष और घायल लोकतंत्र की प्रतिनिधि होकर रह गई है। कांग्रेस भले सोचे कि एक दिन जनता सत्ताधारी दल से निराश होकर उन्हें सत्ता सौंप देगी पर हर संस्था पर कब्जा करके बैठा वह दल ऐसा होने नहीं दे रहा। अब इस लोकतंत्र में सरकारों को बदलना जनता के बजाय पूंजीपतियों और पार्टियों के प्रत्यक्ष और परोक्ष संगठनों, चुनाव आयोग और कमोवेश जांच एजेंसियों के हाथ का खेल होकर रह गया है। ऐसे में कांग्रेस अगर सत्ता के लिए हर पांच साल पर जनता के पास जाने के बजाय उसके बीच में ही जनता की चिंताओं को संबोधित करते हुए सत्ता की परिभाषा और समीकरण बदले तो शायद लोकतंत्र का कुछ भला हो।

दरअसल साठ-बासठ साल तक आंदोलन करते रहने के बाद कांग्रेस पार्टी जब आजादी के बाद सत्ता में पहुंची तो उसने आंदोलन का रास्ता ही छोड़ ही दिया। इतना ही नहीं उसने आंदोलनों से एक किस्म के वैर का रिश्ता कायम कर लिया। हर आंदोलन उसे अपने खिलाफ एक साजिश नजर आने लगी। इसीलिए उसने वामपंथी और दक्षिणपंथी समेत समाजवादी और भाषा आधारित क्षेत्रीय आंदोलनों का खुलकर दमन किया। हालांकि इसमें से कई आंदोलन देश के अलग होने के थे जिन्हें शक्ति के बजाय संवाद से हल करना चाहिए था। आंदोलनों के विरुद्ध डॉ भीमराव आंबेडकर ने भी संविधान सभा में प्रसिद्ध वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि अब जबकि देश आजाद हो गया है और उसने संवैधानिक व्यवस्था के तहत संसदीय लोकतंत्र अपना लिया है तो आंदोलन या सत्याग्रह की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। सरकारें बदलने के लिए जनता के पास हर पांच साल के बाद मौके आते रहेंगे।(बाद में उन्होंने ही कहा था कि अगर यह संविधान वंचितों को न्याय दिलाने के अपने मकसद में नाकाम रहा तो वे इसे अपने हाथों से जलाएंगे।)

पंडित जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे कांग्रेस के प्रधानमंत्री यही सोचकर काम करते रहे कि महज सरकार की नीतियों से देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बदल जाएगी और बार बार चुनाव होते जाने और सरकारें चुने जाते रहने से लोग संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था विकसित कर लेंगे। आईआईटी, आईआईएम, विश्वविद्यालय और कारखाने खोल देने से लोगों में वैज्ञानिक चेतना आ जाएगी और लोग समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का सम्मान करने लगेंगे। राज्य पर यह भरोसा कुछ वैसा ही है जैसे आजकल के नवउदारवादियों का विश्वास है कि बाजार सब कुछ कर लेगा। लेकिन वैसा हो न सका और जनता का असंतोष बढ़ता गया। ऐसे में विपक्ष के पास आंदोलन करने के अलावा क्या चारा था? यहीं पर प्रसिद्ध समाजवादी नेता और जिन्हें कई कांग्रेसी संघी समाजवादी कह कर संबोधित करते हैं, डॉ राम मनोहर लोहिया का वह प्रसिद्ध कथन गूंज उठा कि ‘जिंदा कौमें पांच साल इंतजार नहीं करतीं।’ डॉ लोहिया जब तक रहे तब तक करिश्माई व्यक्तित्व के धनी समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के साथ सर्वोदयी हो चले थे और भूदान और ग्रामदान के माध्यम से गांधी के रचनात्मक कामों में लग गए।

विनोबा जी गांधी जी द्वारा चुने गए पहले सत्याग्रही थे लेकिन उन्होंने गांधी के सत्याग्रह के अस्त्र को सैद्धांतिक रूप से बदल दिया। प्रखर बुद्धि और चिंतन के धनी विनोबा ने कहा कि गांधी का सत्याग्रह अहिंसक प्रतिरोध(नान वायलेंट असिस्टेंस) की पैरवी करता था इसलिए वह नकारात्मक था। इसलिए हमें सत्याग्रह को सकारात्मक रूप देने के लिए अहिंसक सहयोग(नान वायलेंट असिसटेंस) करना चाहिए। हालांकि विनोबा ने कहा था कि जब लोकसत्ता घोर अन्याय करे तो प्रतिरोध किया जा सकता है। इस मामले में विनोबा जैसे गांधी विचार के चिंतक का सोच नेहरू और डॉ आंबेडकर के करीब बैठता है। विनोबा सत्ता में नहीं गए लेकिन सत्ता से टकराव का मार्ग भी उन्होंने नहीं अपनाया। कहीं कहीं वे सत्ता के प्रति बनने वाले असंतोष का शमन करते रहे तो कहीं कहीं परिवर्तन के लिए जो हिंसक आंदोलन उठ रहे थे उन्हें भी शांत किया। विनोबा के इसी रवैए पर टिप्पणी करते हुए डॉ लोहिया ने कहा था कि देश में तीन तरह के गांधीवादी हैः—एक नेहरू जैसे सरकारी गांधीवादी, दूसरे विनोबा जैसे मठी गांधीवादी और तीसरे मेरे जैसे कुजात गांधीवादी।

लेकिन विनोबा के साथ लंबे समय तक काम करते हुए जयप्रकाश नारायण को जब समझ में आया कि अहिंसक सहयोग से देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है और कहीं नक्सलवाद बढ़ रहा है और कहीं छात्र युवाओं की अराजकता और कहीं केंद्रीय सत्ता भ्रष्ट और तानाशाह होती जा रही है, तब उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध(नान वायलेंट रेजिस्टेंस) का गांधी मार्ग अपनाया। वही मार्ग जिसे विनोबा ने स्वतंत्र भारत में सत्याग्रह नकारात्मक व्याख्या कहा था और देश में आपातकाल की ज्यादती के बाद भी जिस पर चलने से परहेज किया था। उसके बाद जेपी ने जो कुछ किया उससे दिखा दिया कि राजसत्ता जनसत्ता के आगे झुक सकती है अगर जनता की शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जेपी गांधी के बाद दूसरे ऐसे बड़े राजनेता थे जो आजीवन किसी पद पर नहीं रहे और न ही संसद में गए। उन्होंने सत्ता परिवर्तन के अहिंसक रेडिकल सोच को जिस तरह से मूर्त रूप दिया उससे यह प्रमाणित हो गया कि लोकतंत्र में सरकार पर जनता की निगरानी कितनी जरूरी होती है और यह सिर्फ काल्पनिक विचार नहीं है बल्कि इसे साकार भी किया जा सकता है। उस समय की और आज की निरंकुश सरकारों को देखकर लगता है कि इसे साकार करना कितना जरूरी है।

लेकिन डॉ लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सहयोग इसलिए नहीं लिया कि उन्हें देश में सांप्रदायिकता फैलानी थी या फासीवादी सत्ता कायम करनी थी। उन्हें देश में लोकतंत्र का विस्तार करना था और जातियों में जकड़ी समाज व्यवस्था और गैर-बराबरी पर आधारित आर्थिक व्यवस्था को बदलकर एक समतामूलक समाज बनाना था। इस काम में जो भी उनके साथ आया उसे बदलते हुए लेते गए। वे मानते थे कि मनुष्य के विचारों में परिवर्तन होता है और लोकतंत्र में जनशक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह बड़े बड़े कट्टर संगठनों को बदल कर रख देती है। वे यह नहीं मानते थे कि एक बार कोई व्यक्ति या समाज अगर किसी विचार को थाम लेता है तो उसे छोड़ेगा नहीं।

गांधी के हृदय परिवर्तन की इसी मानसिकता पर चल कर उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के आंदोलन में उन सभी दलों का साथ लिया विपक्ष में थे। भला अंग्रेज जैसे पराए शासकों के हृदय परिवर्तन का हौंसला रखने वाले गांधी के अनुयायियों के लिए यह सोच गलत कैसे हो सकती है। सत्ता में पूरी तरह अपनी आस्था समेट चुकी कांग्रेस भी अगर गांधी का स्मरण करेगी तो वह जेपी और लोहिया को खलनायक बनाना छोड़ देगी। आज जेपी और डॉ लोहिया पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाने वाले कभी चरण सिंह के किसान आंदोलन को कुलकों का आंदोलन बताते थे, पिछड़ों के आंदोलन और मंडल रिपोर्ट को जातिवाद बताते थे, वीपी सिंह को झूठा, साजिशी और जयचंद मानते ही हैं, कांशीराम के नेतृत्व में खड़े दलितों के आंदोलन को अमेरिका की साजिश बताते थे। विवेकानंद फाउंडेशन के सहयोग पर खड़े और अन्ना हजारे के नेतृत्व में चले केजरीवाल के भ्रष्टाचार विरोधी जनलोकपाल के आंदोलन का तो कहना ही क्या? हालांकि उस आंदोलन में भी बहुत सारे लोकतांत्रिक, वामपंथी और समाजवादी धारा के लोग जुड़े थे जिन्हें लंबे समय तक टिकने नहीं दिया गया। लेकिन किसी आंदोलन को हम तब तक साजिश नहीं कह सकते जब तक उसमें हिंसा का तत्व न हो।

इस मामले में अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन आजादी के आंदोलन और उसकी विरासत वाले आंदोलनों से निकले देश के लोकतांत्रिक मानस को बदलने की एक बृहद योजना थी, जिसमें नफरत, साजिश और हिंसा का तत्व रहा। एक तरह से वह देश में होने वाली प्रतिक्रांति थी जिसने 15 अगस्त 1947 को मिली स्वतंत्रता और 26 जनवरी 1950 को मिले समता और बंधुत्व के मूल्यों को पलट देने का प्रयास किया और प्रयास निरंतर सफल होता जा रहा है। बल्कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने के बाद भी विपरीत आचरण जारी है।

आज जबकि कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी और युवा उर्जा से भरे अस्सी पार कर चुके पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के चिंतन, कार्यक्रम और संगठन को नया रूप देने में लगे हैं तब यह सुझाव देने में कोई हर्ज नहीं है कि कांग्रेस सत्याग्रह के गांधी और जेपी के मार्ग को अपनाए। अगर मौजूदा सरकारें महाकुंभ के झूठे आख्यान गढ़कर जनता को बरगलाने में लगी हैं तो वे क्यों नहीं संविधान मेला आयोजित करते, संविधान यात्राएं निकालते। भारत जोड़ो यात्रा चेतना जगाने की दिशा में उठाया गया एक बहुत महत्त्वपूर्ण कदम था लेकिन उसे सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह और दांडी मार्च की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। न ही उसे जेपी के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन की श्रेणी में। कांग्रेस को सोचना होगा कि बार बार चुनाव लड़ने से न तो उसका उद्धार हो पा रहा है और न ही लोकतंत्र का। बल्कि दोनों की साख और शक्ति निरंतर क्षीण हो रही है।

भ्रष्ट शासक और उनके मातहत चलने वाली संस्थाएं सभी को अयोग्यता और पराजय का प्रमाणपत्र बांट रही हैं। हमारे कांग्रेस के कई बौद्धिक मित्र कहा करते हैं कि हमें कांग्रेस को 1947 के पहले वाली स्थिति में ले जाने की जरूरत है। यानी जहां मत भिन्नता और तमाम समूहों के लिए स्थान रहे, निहित स्वार्थ के बजाय समर्पण के मूल्य का प्राधान्य हो और रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ संघर्ष के कार्यक्रम अपनाने की उत्सुकता हो और लोकतंत्र को सत्ता तक ही न समेट दिया जाए। सवाल यह है कि कांग्रेस अपनी वैचारिक और ऐतिहासिक बाधाओं को लांघकर 1947 से पूर्व की स्थिति में कब जाएगी और कब एक आंदोलन समूह के रूप में नया अवतार लेगी?