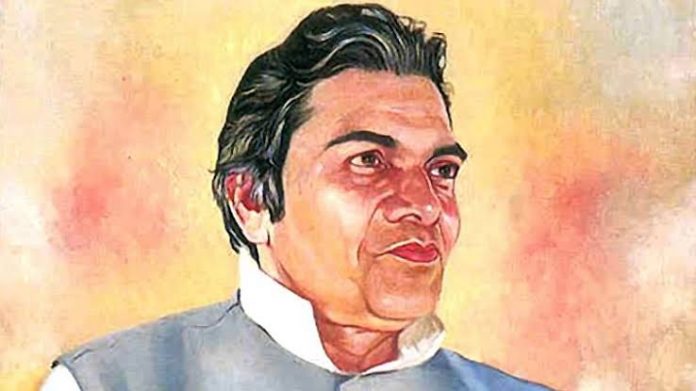

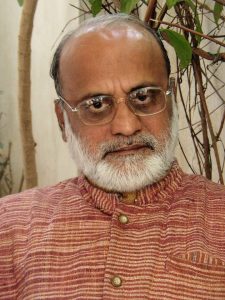

— डॉ. सुरेश खैरनार —

भारतीय समाजवादी आंदोलन के जन्मना प्रतिभाशाली लोगों में से एक मधु लिमये जी का राष्ट्र सेवा दल की स्थापना (4 जून 1941) के समय से ही सक्रिय योगदान रहा है। महाराष्ट्र के खानदेश — जो साने गुरुजी का कार्यक्षेत्र था — वहाँ पुणे के अपने कॉलेज की अधूरी शिक्षा (1938-39, जब मधु की उम्र मात्र 16-17 वर्ष थी) छोड़कर, लगभग साढ़े तीन सौ किलोमीटर दूर स्थित मध्यप्रदेश और गुजरात की सीमावर्ती पश्चिम खानदेश के इलाके (जिसमें मुख्यतः धुलिया, जलगांव और नासिक जिले शामिल हैं) में जाकर काम करने का निर्णय लिया।

इस निर्णय पर चर्चा 1938 के अंतिम दिन और 1939 के पहले दिन के संक्रमण काल में उनके अज़ीज़ मित्रों बुंडू गोरे, माधव लिमये, अण्णा साने, विनायक कुलकर्णी और गंगाधर ओगले के साथ विचार-विमर्श के बाद हुई। इस नये वर्ष का संकल्प लेने के पीछे एक पृष्ठभूमि यह भी थी कि वे एस. एम. जोशी जी के साथ दिसंबर 1938 में क्रिसमस की छुट्टियों में अंमलनेर गए थे, जहाँ किसान-मज़दूर सम्मेलन में भाग लिया (जिसके मुख्य अतिथि स्वामी सहजानंद सरस्वती थे)।

मधु लिमये ने वहाँ की परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए यह देखा कि साने गुरुजी की सादगी और भोलेपन का लाभ उठाते हुए कम्युनिस्ट, समाजवादियों की यूनियन और संघठनों पर कब्ज़ा करने की होड़ में लगे हुए थे। यह यूनियनें पहले से ही खानदेश की चार कपड़ा मिलों — धुलिया, जलगांव, अंमलनेर और चालीसगांव — के मज़दूरों में प्रभावी थीं। वहाँ किसानों के संघठनों को भी अपने नियंत्रण में लेने की प्रवृत्ति मधु की 17 वर्ष की आँखों से देखी गई।

इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि कम्युनिस्ट पार्टी पर सरकारी पाबंदी लगने के चलते उन्होंने षड्यंत्रपूर्वक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में घुसकर लगभग पूरे देश में समाजवादी कार्यकर्ताओं को अपनी ओर खींचने का काम किया। इस रणनीति से दक्षिणी राज्यों में तो समाजवादी पार्टी को सबसे अधिक नुकसान पहुँचा। उदाहरण के लिए, ई.एम.एस. नंबूदिरिपाद समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, पर बाद में अन्य कई समाजवादी नेताओं के साथ कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए। इस प्रकार कम्युनिस्टों के साथ गठजोड़ से समाजवादियों की ताकत बढ़ने की बजाय आधे से भी ज्यादा पार्टी कमज़ोर हो गई।

इसी कारण, खानदेश की यात्रा से पुणे लौटने के बाद, वहाँ कम्युनिस्टों द्वारा मजदूरों और किसानों के संघठनों को कब्ज़े में लेने की कोशिशों को देखकर मधु लिमये बहुत चिंतित हुए। पुणे पहुँचकर अपने घर पर उन्होंने अपने पाँच करीबी मित्रों के साथ 31 दिसंबर 1938 की रात और 1939 के नववर्ष के प्रारंभ में इस विषय पर गहन चर्चा की। इस चर्चा का परिणाम यह निकला कि मधु लिमये ने अपनी इंटर की पढ़ाई छोड़कर मात्र 16 वर्ष की उम्र में खानदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यों के लिए समर्पित हो जाने का संकल्प लिया।

मधु लिमये ने होश संभालने के बाद मराठी साहित्य से लेकर अंग्रेजी साहित्य तक का गहरा अध्ययन किया। उनके पिता उस समय के प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा के शिक्षक थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में, मधु ने बिना किसी विद्यालय में गए, घर पर ही मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त की। जब मधु की उम्र पंद्रह वर्ष से भी कम थी, उस समय ग्यारहवीं कक्षा की मैट्रिक परीक्षा मुंबई विश्वविद्यालय की निगरानी में हुआ करती थी। विशेष रूप से पत्राचार कर, उन्होंने निजी विद्यार्थी की हैसियत से परीक्षा देने की अनुमति प्राप्त की। परिणाम आने पर पता चला कि मधु लिमये मेरिट सूची में पास हुए। इसके बाद उन्होंने पुणे के प्रतिष्ठित फर्ग्युसन कॉलेज में प्रवेश लिया, तब उनकी उम्र मात्र पंद्रह वर्ष थी। संभवतः उस समय वे सबसे कम उम्र के छात्रों में से एक रहे होंगे।

इसी कॉलेज में छात्रों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक श्री अच्युतराव पटवर्धन ने “फासिज़्म तथा उसके कारण संभावित दूसरे महायुद्ध” विषय पर भाषण दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले युद्ध में अंग्रेज सरकार भारत के संसाधनों का भरपूर दोहन करेगी, इसलिए हमें उसके विरुद्ध असहकार आंदोलन करना चाहिए। यह मधुजी के जीवन का पहला राजनीतिक भाषण था, जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया।

समाजवादी आंदोलन में सक्रियता और अच्युतराव पटवर्धन से संबंध-

समाजवादी पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने के बाद मधु लिमये अच्युतराव पटवर्धन के प्रियजनों में से एक हो गए। व्यक्तिगत रूप से अच्युतराव मधुजी को जेल में रहने के दौरान किताबें और कपड़े पहुँचाने का कार्य भी खुशी-खुशी करते थे। यहाँ तक कि मधुजी ने जब चंपा गुप्ते से विवाह किया, तब अच्युतराव पटवर्धन ने उन्हें एक अत्यंत आत्मीय पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा:

> “तुम मेरे घर हनीमून के लिए आकर ठहर सकते हो। यदि मैं तुम्हें ‘कबाब में हड्डी’ लगूँ, तो उस समय मैं कहीं और चला जाऊँगा, लेकिन तुम और चंपा मेरे पुणे स्थित घर में अवश्य ठहरने आओ।”

द्वितीय विश्वयुद्ध और राजनीतिक चेतना-

इसी समय द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ हो चुका था। अंग्रेजों ने भारत की जनता की भावनाओं की परवाह किए बिना भारत को जबरन युद्ध में झोंक दिया। इसके विरोध में कांग्रेस और समाजवादियों ने अंग्रेज सरकार की इस नीति के खिलाफ आंदोलन शुरू किया।

मधु लिमये ने मात्र तेरह वर्ष की आयु से ही पुणे के नगरवाचन मंदिर में जाकर अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं व अखबारों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समाचारों को पढ़ने की आदत डाल ली थी। उन्होंने कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की, लेनिन और बाद में सोवियत तानाशाह स्टालिन के साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। इसी कारण वे अंतरराष्ट्रीय राजनीति, हिटलर-मुसोलिनी की फासिस्ट गतिविधियों और समकालीन वैश्विक परिदृश्य पर अद्यतन दृष्टि रखते थे।

राष्ट्र सेवा दल के अभ्यास शिविरों में योगदान

अपने इस गहन अध्ययन को उन्होंने राष्ट्र सेवा दल के अभ्यास शिविरों में शिबिरार्थियों के साथ बाँटना प्रारंभ किया। अंमलनेर, धुलिया, जलगांव जैसे क्षेत्रों की शाखाओं में जाकर वे युवकों-युवतियों को समाजवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीयता तथा द्वितीय विश्वयुद्ध जैसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय विषयों को समझाने का प्रयास करते थे।

शायद उस समय उनके उम्र के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता की ऐसी बौद्धिक तैयारी नहीं थी। वास्तव में, बीस वर्ष से कम उम्र आमतौर पर हँसी-खेल, हल्के-फुल्के मनोरंजन और जीवन का आनंद लेने की होती है। किंतु मधु लिमये ने अपने किशोरवय में ही अपने जीवन को गहन अध्ययन, विचार और सामाजिक कार्य में समर्पित कर दिया था।

मधु लिमये सचमुच मराठी संत ज्ञानेश्वर की तरह थे, जिन्होंने मात्र सोलह वर्ष की आयु में ज्ञानेश्वरी जैसे अजर-अमर ग्रंथ की रचना की। मराठी साहित्य में आज भी उस ग्रंथ की तुलना तो दूर, कोई उसके आसपास भी नहीं पहुँच सका है। ऐसी ही विलक्षण प्रतिभा स्वामी विवेकानंद में भी थी। मधु लिमये भी भारतीय समाजवादी आंदोलन के अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे।

किन्तु दुर्भाग्यवश वे भारतीय संसदीय राजनीति की मर्यादाओं में ही सीमित रह गए। जिस प्रकार डॉ. राममनोहर लोहिया ने अपनी अनूठी प्रतिभा से समाजवादी आंदोलन को विशेष नारे और कार्यक्रम देकर आगे बढ़ाया, वैसा लाभ मधु लिमये की प्रतिभा से समाजवादी आंदोलन को नहीं मिल सका। यह कमी मुझे उनके जन्मशताब्दी के अवसर पर उनके बारे में पढ़ते हुए विशेष रूप से खटक रही है।

मेधा पाटकर के संदर्भ में विचार-

मधु लिमये के बाद की पीढ़ी में मेरी समवयस्क साथी मेधा पाटकर हैं। हमारे जीवन का पहला राष्ट्र सेवा दल का दस्तानायक-शाखानायक शिविर 1967 में था, जिसमें हम दोनों शामिल हुए थे। आज उन्होंने विकास की अवधारणा को लेकर जो आंदोलन खड़ा किया है, उस पर समय-समय पर अपनी मुलाक़ातों में मैंने उनसे स्पष्ट रूप से कहा था कि 1972-73 में संपूर्ण क्रांति की संकल्पना को लेकर जयप्रकाश नारायण ने कुछ सूत्रपात अवश्य किया था, लेकिन उनकी उम्र और बीमारियों के साथ-साथ जनता पार्टी जैसा भानुमती का कुनबा खड़ा करने के चक्कर में वह संपूर्ण क्रांति खो सी गई।

अब लगभग पंद्रह-बीस वर्ष बाद पहली बार तुम्हारे आंदोलन के कारण विकास की अवधारणा को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस उभरकर सामने आई है। यह बहस केवल हमारे देश के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त विश्व के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। इसलिए हमारी सभी कोशिशें इसी दिशा में होनी चाहिए। शायद मैं अपनी बात उन्हें पूरी तरह समझा नहीं सका, या शायद यह उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं बैठी।

समाजवादी हस्तक्षेप की कमी की पीड़ा

परंतु मधु लिमये के बाद भी, जबकि समाजवादी विचारधारा तो है, देश-दुनिया के प्रश्नों पर जिस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, उस दृष्टि से कोई ठोस पहल नहीं हो रही है। यही मेरी पीड़ा है, जो मधु लिमये की जन्मशताब्दी के बहाने मैं आप सभी साथियों से बाँटना चाहता हूँ। आशा है, मेरी इस बात को कोई अन्यथा नहीं लेगा।

मधु लिमये का युद्ध विरोधी आंदोलन और जेल यात्रा

उसी समय धुलिया के नए कलेक्टर ने अंग्रेजी फौज में भर्ती और युद्ध के लिए धन इकट्ठा करने का अभियान बड़ी तेजी से शुरू किया। इसके प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप मधु लिमये ने पश्चिम खानदेश के साक्री तालुका के गाँव-देहात में बैलगाड़ी, बस और पैदल यात्रा करके युद्ध विरोध में भाषणों का ज़ोरदार अभियान चलाया। पुलिस उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए थी। अंततः अक्टूबर के अंत में उन्हें गिरफ्तार कर साक्री के पुलिस स्टेशन में पाँच दिन तक पूछताछ के लिए रखा गया। बाद में न्यायालय में प्रस्तुत कर भारत सरकार के युद्ध विरोधी प्रचार के अपराध में उन्हें ग्यारह महीने की जेल की सजा सुनाई गई।

मधु लिमये का विलक्षण बौद्धिक विकास और संतुलित दृष्टिकोण

पुणे जैसे मराठी संस्कृति के केंद्र शहर से, मात्र 15 वर्ष की आयु में 1937 में प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में मैट्रिक की परीक्षा मेरिट में उत्तीर्ण करने वाला वह किशोर, 1938 की गर्मी की छुट्टियाँ मनाने जब अपने माता-पिता के साथ उनकी नौकरी के स्थल जुन्नर (जिला पुणे) गया, तो अपने साथ कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेकर गया।

मात्र 16 वर्ष की आयु में इस ग्रंथ के अध्ययन के बाद, मधुजी ने स्वयं लिखा है —

> “इस किताब के अध्ययन के बाद मुझे लगा जैसे मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई हो।”

इसके बाद उन्होंने मार्क्सवाद पर उपलब्ध साहित्य को एक-एक करके पढ़ना शुरू किया। यहाँ तक कि दास कैपिटल के तीनों खंड भी उन्होंने गहनता से पढ़ डाले। परंतु कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो जैसी विशेष अनुभूति उन्हें किसी अन्य पुस्तक से नहीं हुई। मधु लिमये ने अपनी मराठी आत्मकथा में स्वयं किताबों की सूची देते हुए लिखा है कि बीस वर्ष की उम्र पूर्ण होने से पहले ही उन्होंने इतनी गंभीर पुस्तकों का अध्ययन कर लिया था।

यह न केवल एक अद्भुत उदाहरण है, बल्कि उस आयु में — जो सामान्यतः खेल-कूद और मौज-मस्ती की मानी जाती है — सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समझ को विकसित करना भी विलक्षण बात है।

डॉ. अंबेडकर और जिन्ना पर संतुलित दृष्टिकोण

उसी प्रकार, डॉ. बाबा साहब अंबेडकर और बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर उनकी संतुलित समझ भी आश्चर्यजनक थी। जब उनके सहपाठी डॉ. अंबेडकर और जिन्ना को ‘अंग्रेजों के दलाल’ कहकर बदनाम करने की मुहिम में लगे हुए थे, तब मात्र 17 वर्ष की आयु में मधु उनसे भिड़ जाते थे।

कांग्रेस और गांधी विरोधी भूमिका के कारण इन दोनों को लेकर राष्ट्रवादी खेमे में अनेक गलतफहमियाँ थीं। मधु लिमये ने स्वयं लिखा है कि जब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा पढ़ी, तो उन्हें लगा कि सामाजिक समता के प्रश्न पर नेहरू की कोई गहरी समझ नहीं थी और डॉ. अंबेडकर, एक दलित समाज के प्रतिनिधि के रूप में, जिस पीड़ा को व्यक्त कर रहे थे, वह नेहरू की समझ में नहीं आई।

निस्संदेह अंग्रेज सरकार ने जिन्ना और अंबेडकर की कांग्रेस-विरोधी भूमिका का राजनीतिक लाभ उठाया। परंतु मधुजी के अनुसार, “वे दोनों भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे।”

इसीलिए इंटरमीडिएट की कक्षा में मधु लिमये डॉ. अंबेडकर और जिन्ना का पक्ष लेकर अपने साथियों से जमकर वाद-विवाद करते थे। वे कहा करते —

> “वादे वादे जायते तत्त्वबोध”

(मत-मतांतरों के मंथन से ही तत्त्वों का बोध होता है)।

उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं था कि डॉ. अंबेडकर का गांधी-विरोध मुख्यतः दलितों पर हज़ारों वर्षों से हुए अत्याचारों की वजह से उपजे तीव्र आक्रोश का परिणाम था।

1938-39 तक जिन्ना भी संयुक्त भारत के पक्षधर थे। पर अगले दो-तीन वर्षों में वे पाकिस्तान के समर्थन में आ गए। व्यक्तिगत रूप से जिन्ना उदार विचारों के थे, किंतु भारतीय समाज में व्याप्त हिंदू बहुसंख्यक वर्चस्व की स्थायी आशंका के कारण मुस्लिम समाज में लोकतंत्र के प्रति जो भय था, जिन्ना उसका प्रतिनिधित्व करते थे। मधुजी के अनुसार कांग्रेस सरकारों में भी सीमित सत्ता में मुस्लिमों को यथोचित भागीदारी नहीं मिली, जिससे जिन्ना और अधिक रुष्ट हो गए।

बीस वर्ष से कम आयु में ऐसी गहराई! भला बीस वर्ष से भी कम आयु में कोई व्यक्ति इतनी संतुलित और गहरी राजनीतिक-सामाजिक समझ कैसे विकसित कर सकता है?

मराठी कहावत है —

> “जावे त्याच्या वंशा, तेंव्हा कळे।”

(जब तक उसी जन्म और जाति में न जन्मो, तब तक उसकी पीड़ा को समझना कठिन है।)

मधु लिमये के संदर्भ में यह कहावत पूरी तरह सार्थक प्रतीत होती है। लेकिन मधु लिमये स्वयं इस बात का जीवंत उदाहरण हैं।

इसीलिए अच्युतराव पटवर्धन से लेकर साने गुरुजी तक के इतने प्रिय पात्र बने रहने का रहस्य यही है कि वे अपनी उम्र से कहीं अधिक प्रगल्भ थे। एस. एम. जोशी तो उनके मेंटर ही थे, लेकिन अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्रदेव जैसे वरिष्ठ नेता भी मधु लिमये के साथ बराबरी का व्यवहार करते थे।

साने गुरुजी तो संपूर्ण महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर के बाद दूसरे पुरुष थे, जिन्हें “माऊली” — अर्थात मां — कहा जाता था। इतने विनम्र व्यक्तित्व के धनी साने गुरुजी द्वारा, बेटे की उम्र के मधु लिमये पर जो स्नेह और सम्मान बरसाया गया, वह देखकर स्वाभाविक ही रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के रिश्ते की याद आती है।

मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमि से आए उस युवक का आमूलचूल परिवर्तन-

मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे उस युवक का जीवन, एस. एम. जोशी जैसे विलक्षण राजनेता के संपर्क में आकर इतना आमूलचूल बदल गया कि कई मामलों में वह स्वयं एस. एम. जोशी से भी आगे दिखाई देने लगा। हालाँकि मधु लिमये बार-बार यह स्वीकारते थे कि उनके जीवन को आकार देने में एस. एम. जोशी का योगदान सर्वोपरि है।

मुझे भी आपातकाल के दौरान एस. एम. जोशी की सोहबत में रहने का अवसर मिला। उस समय वे सत्तर वर्ष पार कर चुके थे। उनकी सादगी और अनासक्त व्यक्तित्व ने मुझे भी गहराई से प्रभावित किया। किंतु मधु लिमये की जन्मजात प्रतिभा के कारण उनके राजनीतिक विश्लेषण, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ही नहीं, बल्कि कलात्मक समझ भी अत्यंत उच्च कोटि की थी — यह उनके पूरे जीवन को देखकर सहज ही स्पष्ट होता है।

दूसरे विश्वयुद्ध में युवावस्था में ही सक्रिय संघर्ष

कॉलेज की शिक्षा इंटरमीडिएट में ही छोड़कर, उन्होंने दूसरे विश्वयुद्ध के विरुद्ध किसानों-मजदूरों के बीच भाषण देना और लिखना शुरू किया। युद्ध में सहयोग न करने का आह्वान करते हुए जब उन्होंने पश्चिम खानदेश के गांव-गांव में प्रचार किया, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर साक्री तालुका के मामलेदार के समक्ष प्रस्तुत किया।

मात्र सत्रह वर्ष के उस युवक को देखकर मामलेदार भी भौचक रह गए। उनका मन हुआ कि कुछ समझा-बुझाकर उसे छोड़ दें। परंतु जब मधु लिमये ने कहा कि “मुझे कुछ कहना है”, और इजाज़त मिलने पर अपनी जेब से निकला हुआ पहले से लिखा अंग्रेज़ी वक्तव्य — जिसमें सरकार की नीतियों और युद्ध का विरोध था — पढ़ा, तब मामलेदार को भी विवश होकर उसे धुलिया जेल के जुवेनाइल वार्ड में एक वर्ष की सजा सुनानी पड़ी।

धुलिया जेल में साने गुरुजी से ऐतिहासिक संगत

कुछ ही समय बाद साने गुरुजी की गिरफ्तारी हुई और वे भी धुलिया जेल आए। वहीं पहली बार मधु लिमये और साने गुरुजी को निकट से साथ रहने का अवसर मिला। साने गुरुजी ने महसूस किया कि मधु उम्र में तो छोटे हैं, लेकिन बौद्धिक रूप से अत्यंत परिपक्व हैं। उनके आग्रह पर सत्रह वर्षीय मधु लिमये ने जेल में समाजवाद पर लगातार उन्नीस दिन भाषण दिए। साने गुरुजी एक कोने में बैठकर उनके सभी भाषणों के नोट्स बनाते रहे।

साने गुरुजी के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की संगति के कारण यह प्रचारित हो गया था कि वे कम्युनिस्ट हैं। किंतु मधु लिमये ने अपने भाषणों में द्वितीय विश्वयुद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी के दोहरे चरित्र को जिस स्पष्टता से उजागर किया, और भारत की आज़ादी के आंदोलन में उनकी आधी-अधूरी भूमिका को रशियन वर्चस्व के संदर्भ में जिस प्रकार तर्कों सहित रखा, उससे साने गुरुजी के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ। वैसे मधु लिमये और साने गुरुजी का संबंध गुरु-शिष्य जैसा था। पर यहाँ कौन गुरु और कौन शिष्य — यह प्रश्न मैं पाठकों पर ही छोड़ता हूँ।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.