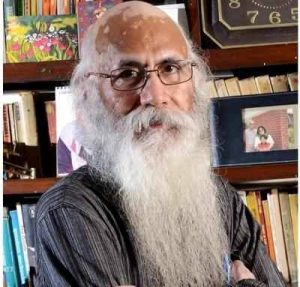

— अरुण कुमार —

हमारी अर्थव्यवस्था के कारपोरेट सेक्टर का प्रदर्शन अच्छा चल रहा है, जैसा कि शेयर बाजार से पता चलता है, जो कि इसकी सेहत का पैमाना है। लेकिन भारत में चल रहे करोड़ों उद्यमों में से सिर्फ कुछ हजार कारोबार ही कारपोरेट सेक्टर में आते हैं। 99 फीसद कारोबार असंगठित क्षेत्र में होता है और तमाम रिपोर्टें उनमें गिरावट दर्ज कर रही हैं। मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही की जीडीपी का अधिकृत आंकड़ा कोविड से पहले के स्तर से 3.3 फीसद अधिक था। फिर भी शेयर बाजार 2021 में हासिल ऐतिहासिक ऊंचाई के करीब है। शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था की स्थिति के बीच यह विच्छेद कारपोरेट के मुनाफे में उछाल की तरफ संकेत करता है – और इसके पीछे एक कहानी है।

2700 गैरसरकारी, गैरवित्तीय कंपनियों की बाबत रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त 2022 में जारी आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले साल इन कंपनियों की बिक्री में 41 फीसद का उछाल आया और इनके शुद्ध मुनाफे में 24 फीसद की बढ़ोतरी हुई। हालांकि इस दरम्यान थोक मूल्य सूचकांक में 10 फीसद से ज्यादा की बढ़ोतरी ने इन आंकड़ों की हवा निकाल दी, फिर भी कारपोरेट सेक्टर की वृद्धि दर पूरी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से काफी अधिक है। अगर अर्थव्यवस्था का एक ही हिस्सा तेजी से बढ़ रहा हो, तो दूसरा हिस्सा, उद्योग का गैर-कारपोरेट सेक्टर सिकुड़ेगा ही। अधिकृत आंकड़े के साथ मुश्किल यह है कि यह असंगठित क्षेत्र की गिरावट को अलग से दर्ज नहीं करता (यह केवल ऊपर चढ़ रहे संगठित क्षेत्र की स्थिति को ही दर्शाता है)। अगर सही वृद्धि दर जानी जा सके, तो अधिकृत वृद्धि दर और शेयर बाजार के उछाल के बीच का फर्क और भी अधिक दीखेगा।

सरकार की दलील है कि कर-संग्रह की स्थिति मजबूत है, इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था अच्छी तरह चल रही है। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक कर-राजस्व में 52.3 फीसद का इजाफा हुआ है। लेकिन इससे असंगठित क्षेत्र के बारे में कुछ पता नहीं चलता, जहां अधिकांश आय टैक्स -रेखा से नीचे है और जो जीएसटी के दायरे से बाहर है। लिहाजा यह अचरज की बात नहीं कि इस साल की शुरुआत में प्राइस (PRICE) द्वारा आमदनी के बारे में जारी किया गया सर्वे बताता है कि ऊपर के 20 फीसद और नीचे के 60 फीसद लोगों के बीच आमदनी की खाई और चौड़ी होती जा रही है।

मांग का रुख संगठित क्षेत्र की ओर

दोनों सेक्टरों के बीच फर्क जाहिर है। लगेज मैन्युफैक्चरिंग के सबसे बड़े कारोबारी ने हाल में कहा कि उनका कारोबार तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि छोटे उद्यम अच्छा नहीं कर रहे हैं। यही बात चमड़े का सामान बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक ने कही और उससे भी पहले प्रेशर कुकर उद्योग के मुखिया ने। हिंदुस्तान लीवर की सालाना रिपोर्ट ने भी यह कहा है कि बाजार में उसकी हिस्सेदारी बढ़ी है। ई-कॉमर्स का तेज विस्तार आसपास की खुदरा दुकानों की कीमत पर हुआ है। इसके प्रमाण हर तरफ मौजूद हैं।

यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा असंगठित क्षेत्र गिरावट की ओर है। कुछ इकाइयां छोटे और मझले सेक्टर की इकाइयों को आपूर्ति करती हैं, और फिर छोटे और मझले सेक्टर की वे इकाइयां कारपोरेट सेक्टर को आपूर्ति करती हैं। कारपोरेट सेक्टर की बढ़ती का फायदा इन इकाइयों को भी मिलता होगा, उन स्थितियों को छोड़कर जब उनके भुगतान में अपेक्षया उनसे बड़ी कंपनियों की तरफ से देर की जाती है।

सरकार अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण और औपचारिककरण को प्रोत्साहित करती रही है, यह दलील देते हुए कि इससे कर-चोरी पर लगाम लगेगी, ज्यादा कर-संग्रह होगा, और हाशिये के समाज को बेहतर सेवाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। लेकिन असंगठित क्षेत्र इन परिवर्तनों के साथ मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ये परिवर्तन संगठित क्षेत्र की तुलना में उसकी लागत बढ़ा देते हैं जो पहले से ही काफी हद तक डिजिटलीकृत और औपचारिक है। इसलिए यह हैरानी की बात नहीं कि मांग का रुख असंगठित क्षेत्र तथा छोटी इकाइयों से बड़ी इकाइयों की ओर है और यह उनकी तेज वृद्धि का सबब है। यह बात उन इकाइयों पर भी लागू होती है जो बड़ी इकाइयों के लिए सप्लायर की भूमिका निभाती हैं।

जीएसटी को अर्थव्यवस्था के औपचारिककरण के लिए लाया गया। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उसका मकसद छोटे और असंगठित क्षेत्र की तरक्की करना था, इसके बजाय उसने संगठित क्षेत्र द्वारा असंगठित क्षेत्र की बेदखली का रास्ता साफ किया है। असंगठित क्षेत्र के बाजार पर संगठित क्षेत्र कब्जा कर रहा है। यह असंगठित क्षेत्र का संगठित क्षेत्र द्वारा उपनिवेशीकरण है।

उपनिवेशीकरण यानी हाशिये पर कर दिया जाना

औपनिवेशिक शक्तियों ने अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए दूसरे देशों को गुलाम बनाया था। उन्होंने विजित लोगों को लूटा और आर्थिक लाभ के नियम इस तरह बनाए कि उनका उत्पादन विजितों के उत्पादन को प्रतिस्पर्धा में मात दे सके। लूट की अवधि तो सीमित रहती थी जबकि बाजार पर कब्जा उनकी अर्थव्यवस्था को उपनिवेश बनाए गए लोगों की अर्थव्यवस्था के मुकाबले लंबे समय तक लाभ की स्थिति में रखता था।

अतिरिक्त आय उपनिवेशों से बाहर चली गयी जिससे उनके विकास को गहरा धक्का लगा। इसके साथ ही, इसने उपनिवेश-मालिकों को इस स्थिति में ला दिया कि वे अपनी अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करें, तकनीकी का विकास करें, और इस प्रकार उनके तथा उपनिवेश बनाए गए लोगों के बीच खाई और चौड़ी होती गई। खुद को सही ठहराने के लिए साम्राज्यवादियों ने कहना शुरू किया कि वे बर्बरों को सभ्य बना रहे हैं। उपनिवेशीकरण के लाभ गिनाए गए – संस्थाओं का निर्माण, विश्वविद्यालय, रेलवे, कानून का शासन … आदि। उपनिवेशवासियों की खराब जीवन-स्थितियों के लिए उनके पिछड़ेपन को दोषी ठहराया गया।

असंगठित क्षेत्र का संगठित उपनिवेशीकरण

भारत में सरकार तथा संगठित क्षेत्र की ओर से जो दावे किए जाते हैं उनमें भी कुछ इसी तरह की दलीलें होती हैं। अर्थव्यवस्था के औपचारिककरण को असंगठित क्षेत्र समेत व्यापक हित में बताया जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि (संगठित क्षेत्र के) विकास के लाभ रिस-रिस कर हाशिये के लोगों तक पहुंचेंगे। औद्योगीकरण और शहरी जीवन शैली की खातिर, आयात निर्यात के जरिए, कृषि से अतिरिक्त आय की वसूली को सबके हित में बताया जाता है, भले यह अधिकांश किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के दरिद्रीकरण का कारण बनता हो।

आर्थिक लाभ के नियम संगठित क्षेत्र को यह सहूलियत देते हैं कि वह विकास के सारे फल को हथिया ले। हाशिए पर धकेल दिए गए तबकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मामूली आय से संतुष्ट रहेंगे। जो कुछ मिल जाए उसके लिए उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। बढ़ती गैरबराबरी को काबिलियत की बिना पर सही ठहराया जाता है जबकि विषम सामाजिक विकास के प्रभावों की, हाशिये के तबकों की कीमत पर, अनदेखी की जाती है। क्या औपनिवेशिक शासक भी इसी तरह की दलीलें नहीं देते थे? ग्लोबीकरण जो कि संगठित क्षेत्र को ही लाभ पहुंचाता है उसे भी देश की तरक्की के तौर पर पेश किया जाता है जबकि हाशिये के लोगों पर पड़ने वाले उसके प्रभावों को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

जीएसटी, डिजिटलीकरण और औपचारिककरण, यह सब नियमों को, असंगठित क्षेत्र की कीमत पर, संगठित क्षेत्र के हक में बनाना है। असंगठित क्षेत्र में गिरावट आती है तो संगठित क्षेत्र को अपने विस्तार के लिए नए बाजार पाने का मौका मिलता है। एक ठहरी हुई अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र का ग्राफ चढ़ने का यही राज़ है।

न सिर्फ आंकड़ों में असंगठित क्षेत्र की अनदेखी की जाती है बल्कि नीतियों में भी उसकी बलि चढ़ाई जाती है, भले 94 फीसद लोग असंगठित क्षेत्र में ही काम करते हैं और उत्पादन में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 45 फीसद है। असंगठित क्षेत्र को नजर से ओझल और उसके बाजार को चुपचाप संगठित क्षेत्र के हवाले किया जा रहा है। लेकिन घोर विषमतापूर्ण विकास संभावित बाजार के आकार को सिकोड़ रहा है और यह अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को धीमा कर सकता है जैसा कि महामारी के पहले हुआ था। फिर संगठित क्षेत्र के निर्यात को संभालने के लिए रियायतें देने की चीख पुकार मचेगी। इससे घरेलू बाजार में और सिकुड़न आएगी तथा ऐसी संकटपूर्ण स्थिति निर्मित होगी जिससे निकलने की राह नहीं दीखेगी।

सरकार ने मई 2020 में जो ‘आत्मनिर्भर पैकेज’ घोषित किया वह इस बात का एक हालिया उदाहरण है कि किस तरह सारे नियम-कायदे असंगठित क्षेत्र के विरुद्ध बनाए जा रहे हैं। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए भी नीतियां शामिल हैं जिन्हें इस तरह बनाया गया है कि बड़े कारोबारियों के लिए कृषि क्षेत्र के बाजार पर कब्जा करना आसान हो जाए और आखिरकार छोटे तथा सीमांत किसानों से खेती छीनकर उन्हें खेतिहर मजदूर में बदला जा सके। नीति निर्धारकों को इस बात की चिंता नहीं है कि इससे बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी बढ़ेगी। कंपनियों को एक और बड़ी रियायत के रूप में लेबर कोड लाया गया है, जो कि किनारे कर दिए गए श्रमिकों को और भी किनारे कर देगा।

संक्षेप में, न तो पहले औपनिवेशिक शासक सामाजिक न्याय के लिए चिंतित थे और न संगठित क्षेत्र के खैरख्वाह आज के नीति निर्धारकों के लिए सामाजिक न्याय कोई मायने रखता है। लेकिन यह किसी भी लोकतंत्र का एक बहुत अहम पैमाना है – अधिसंख्य लोगों के हितों को तरजीह मिलनी चाहिए। वास्तविक विकास दर महामारी से पहले भी घट रही थी और वह सिलसिला जारी है। यह संगठित क्षेत्र की दूरंदेशी नहीं है कि वह असंगठित क्षेत्र की गिरावट को लेकर उदासीन रहे बल्कि इसका जश्न मनाए।

अनुवाद : राजेन्द्र राजन

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.