— अरुण कुमार त्रिपाठी —

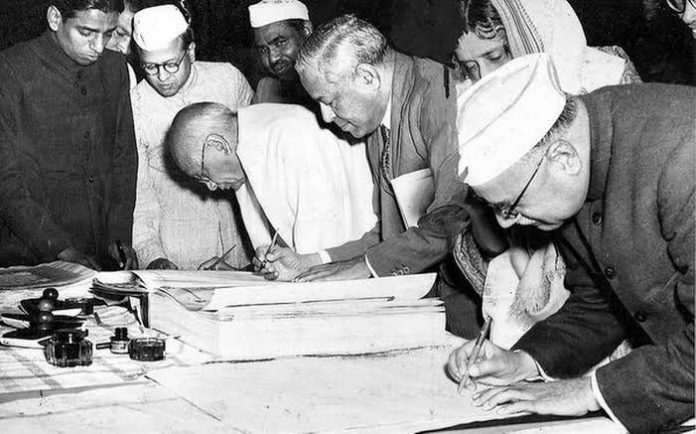

भारतीय संविधान निर्माण को 72 साल पूरे हो गये हैं। लेकिन जिन जोखिम भरी परिस्थितियों में उसका निर्माण हुआ था आज उससे ज्यादा जोखिम उपस्थित है। विभाजन की भयानक स्थितियों से निकले दो देशों में जब पाकिस्तान संविधान नहीं बना पाया तब भी भारत ने महज दो साल के भीतर संविधान निर्माण कर लिया। भारतीय नेतृत्व की इस क्षमता की प्रशंसा अमरीकी इतिहासकार ग्रैनविल आस्टिन ने- ‘द इंडियन कांस्टीट्यूशन – कार्नरस्टोन ऑफ ए नेशन’ में की है।

हमारे पुरखे वैसा इसलिए कर पाये क्योंकि वे संकीर्ण नहीं थे। उनके चिंतन में भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास की गहरी समझ थी और वे निरंतर भारतीय संस्कृति की उदार व्याख्या करने का प्रयास करते थे। लेकिन आज एक ओर उस नेतृत्व को छोटा बताने की होड़ मची है तो दूसरी ओर संविधान के उन मूल्यों को कमतर बताने की कोशिश चल रही है जिसके नाते भारत एक रह सकता है।

यह सही है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर या पंथनिरपेक्ष शब्द आरंभ में नहीं था और उसे 1976 में बयालीसवें संविधान संशोधन के तहत आपातकाल में जोड़ा गया। इसी तरह प्रस्तावना में सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था और उसे भी उसी समय जोड़ा गया लेकिन पंथनिरपेक्षता और समाजवाद की मूल भावना उस संविधान में थी जिसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था।

आपातकाल संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार लागू किया गया था अलबत्ता वह संविधान की लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध था। लेकिन उस समय जोड़े गये ये दोनों शब्द (पंथनिरपेक्षता और समाजवाद) संविधान की भावना के अनुरूप थे। यही वजह है कि जब 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया तो बाकी तमाम संशोधनों को हटा दिया गया लेकिन उन दो शब्दों को नहीं हटाया गया।

पर आज देश में उभरी दो तरह की शक्तियों को सबसे ज्यादा इन्हीं शब्दों से चिढ़ है। जिस संविधान और उसकी प्रस्तावना की शपथ लेकर हिंदुत्ववादी, संसद के सदस्य बनते हैं, उसी संविधान की मूल भावना से उन्हें चिढ़ है। वे आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर लेख लिख रहे हैं कि भारत सेकुलर क्यों है? वे कह रहे हैं कि भारत अघोषित हिंदू राष्ट्र है। उसके सारे मुसलिम शासक दमनकारी थे और सारे हिंदू शासक उदारमना और समता, स्वतंत्रता प्रदान करनेवाले थे। वे कहते हैं कि इस देश के मुसलिम शासकों ने यहाँ की महान परंपरा को क्षत-विक्षत किया। इसलिए सेकुलर शब्द हटा देना चाहिए और हो सके तो वहाँ हिंदू राष्ट्र लिख देना चाहिए। वे इतिहास की बेहद सरलीकृत व्याख्या के माध्यम से संविधान को बदलना चाहते हैं लेकिन इस बात को कभी छुपाकर कहते हैं तो कभी खुलकर।

दूसरी महत्त्वपूर्ण शक्ति उदारीकरण और वैश्वीकरण के समर्थकों की है जिन्हें हम कॉरपोरेट शक्ति कह सकते हैं। उनका कहना है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया से समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी पतन हो गया। इसलिए भारत ने भी उदारीकरण का रास्ता अपनाया और आज उदारीकरण के तीस साल बाद उस शब्द के संविधान में होने का कोई मतलब नहीं है।

संयोग से बहुसंख्यकवादी और कॉरपोरेटवादी शक्तियों ने भारत में अद्भुत गठजोड़ निर्मित किया है। एक संविधान और देश से पंथनिरपेक्षता, उदारता की भावना खत्म करना चाहता है और बहुसंख्यकवाद लाना चाहता है तो दूसरा इस देश के कल्याणकारी राज्य से संविधान के नीति निर्देशक तत्त्वों की भावना को मिटाकर मौलिक अधिकारों को भी कुचल देना चाहता है।

संयोग देखिए कि इन दोनों शक्तियों का प्रादुर्भाव भारत में 1991 और 1992 में पूरे जोर के साथ हुआ। अगर 1991 में वैश्वीकरण के मार्ग पर भारत बढ़ने लगा तो 1992 में संविधान की भावना को सबसे करारा झटका देते हुए बाबरी मसजिद विध्वंस करके एलान कर दिया गया कि देश से नेहरू का सेकुलर मॉडल ध्वस्त हो गया और अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनने में कुछ ही समय बाकी है।

भारत इन दोनों शक्तियों से लड़ रहा है। इस लड़ाई में एक संविधान की संस्थाएँ हैं तो दूसरी ओर भारतीय समाज और उसकी अपनी संस्थाएँ हैं। भारतीय संविधान की वे संस्थाएँ इन शक्तियों से लड़ पा रही हैं जो डॉ भीमराव आंबेडकर के उन विचारों से सहमत हैं कि लगभग आधा दर्जन धर्म, दर्जनों भाषाएँ, सैकड़ों बोलियाँ और भाँति-भाँति के खानपान और पहनावे वाले इस देश को अगर कोई चीज एक रख सकती है तो वह संविधान ही है। उसे न तो कोई धार्मिक पुस्तक एक रख सकती है और न ही धार्मिक परंपरा। देश में धार्मिक पुस्तकें रही होंगी। धार्मिक परंपरा रही होगी और उनका अपना प्रभाव भी होगा। लेकिन अगर देश को उन पुस्तकों के सहारे छोड़ा गया तो यह देश बिखर जाएगा।

संविधान एक ऐसा आधुनिक ग्रंथ है जो एक ओर देश की एकता, अखंडता की गारंटी के लिए राज्य की मजबूत संस्थाओं का निर्माण करता है तो दूसरी ओर अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करके उसे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का अवसर देता है और व्यक्ति को ऐसी गरिमा प्रदान करता है जो 1949 से पहले भारतीय इतिहास में नहीं थी। इसी को संविधानवाद भी कहा जाता है। यानी देश किसी एक व्यक्ति के पीछे-पीछे नहीं भागेगा और न ही किसी धार्मिक पुस्तक को आगे करके समाज और संस्थाओं का विकास करेगा। देश और राष्ट्र के लिए सबसे ऊपर है संविधान।

लेकिन कॉरपोरेटी अर्थव्यवस्था के समर्थकों और बहुसंख्यकवादी समाज के हिमायतियों ने संविधान की मूल भावना से हटकर देश की राजनीति और उसकी संस्थाओं के स्वरूप को गठित करने की दीर्घकालिक योजना बना रखी है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा उसके गर्भ से निकली आधुनिक संस्थाएँ करेंगी या भारतीय समाज की वे मध्ययुगीन और प्राचीन संस्थाएँ करेंगी जिन्हें बदलकर आधुनिक बनाये जाने का संकल्प संविधानवादी लेते हैं?

यह एक विचित्र संयोग है कि आज संविधान को बचाने में जहाँ उसके गर्भ से निकली आधुनिक संस्थाएँ विफल हो रही हैं वहीं संविधान जाति और धर्म की जिन संस्थाओं को आधुनिक बनाने या विसर्जित करने का इरादा रखता है वे ही उसे बचाने निकल पड़ी हैं।

संविधान को बचाने में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायापालिका और मीडिया काफी कमजोर साबित हो रहे हैं। उस पर बहुसंख्यकवादी और कॉरपोरेट शक्तियों का इस तरह से कब्जा हो गया है कि वे संविधान की मूल भावना के विरुद्ध कदम उठाती हुई दिखती हैं। एक ओर विधायिका सीएए, एनआरसी, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन और कृषि सुधार जैसे कानून पारित करके संविधान की मूल भावना को ठेंगा दिखा रही है, दूसरी ओर भारतीय दंड संहिता की सामान्य धाराओं के तहत दर्ज किये जाने लायक अपराधों और यूएपीए जैसी धाराएँ लगाकर मौलिक अधिकारों का मखौल उड़ाया जा रहा है।

इन दमनकारी प्रवृत्तियों से आम नागरिक की रक्षा करने के लिए कई बार न्यायपालिका खड़ी हो जाती है तो ज्यादातर समय अपने को लाचार पा रही है। नागरिक समाज अपने आंदोलनों से जितना चर्चा में आता है उतना ही उसे बदनाम करके और राष्ट्रविरोधी बताकर कुचल दिया जाता है। हैदराबाद की पुलिस अकादमी में नागरिक समाज से पुलिसवालों को सावधान रहने की सीख देकर देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उसी दिशा में संकेत दे रहे थे।

ऐसे समय में किसान आंदोलन ने एक नयी संभावना पैदा की है। हालांकि इस आंदोलन में नागरिक समाज के लोग जुटे थे लेकिन वे उस रूप में नहीं थे जिस रूप में उन्होंने सीएए, एनआरसी के विरोध और शाहीनबाग में हिस्सेदारी की। अगर थे भी तो पीछे से थे, आगे से नहीं। उनकी जगह पर एक साल तक चले और संविधान दिवस के दिन दिल्ली कूच करके आए किसान आंदोलन ने न सिर्फ एक नया संदेश दिया है बल्कि एक नयी संभावना भी पैदा की है।

किसान आंदोलन को जिन ताकतों ने थामा था उसमें अस्सी के दशक में तेजी से उभरे किसान संगठन तो थे ही लेकिन खाप पंचायतों और सिख जत्थेबंदियों ने इस आंदोलन के लिए मूल स्तंभ का काम किया है। यह दोनों संस्थाएं आधुनिक नहीं हैं और न ही उनका पूरा व्यवहार सेकुलर है। लेकिन उन्होंने लोकतंत्र और संविधान के हित में सेकुलर मुद्दों को उठाने का काम किया है और अधिनायकवादी ताकतों को चुनौती दी है।

हम इस घटना को पूरी तरह आधुनिक नजरिये से नहीं समझ सकते तो पूरी तरह पारंपरिक नजरिये से भी नहीं समझ सकते। विडंबना देखिए कि संविधान से निकली या संरक्षित आधुनिक संस्थाओं ने तानाशाही, कॉरपोरेट वर्चस्व और बहुसंख्यकवाद के आगे समर्पण कर दिया है। जबकि पारंपरिक संस्थाएं संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आयी हैं। उन्होंने उनसे संघर्ष किया है। यह सही है कि उन मध्ययुगीन संस्थाओं में आधुनिक लोकतांत्रिक दृष्टि का अभाव है और वे कई बार मनमर्जी से शादी करनेवाले युवाओं को फाँसी देने या किसी गुरु या ग्रंथ की बेअदबी के लिए टोटे-टोटे यानी टुकड़े-टुकड़े की सजा देने के लिए उकसाती हैं। इस कट्टरता को बदलने की आवश्यकता है। इसके बावजूद उऩ संस्थाओं ने किसान और मजदूर की एकता के माध्यम से नये भारत का एक स्वप्न भी दिखाया है।

यह स्वप्न धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र से अलग है और लाभ केंद्रित कॉरपोरेट सत्ता से भी फर्क है। यह संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्त्वों की रक्षा करने में एक हद तक सक्षम दिख रहा है। वह मानता है कि लोकतंत्र में न तो अल्पसंख्यकों की अनदेखी की जा सकती है और न ही अल्पमत की। उसे स्वाधीनता संग्राम की संघर्ष की परंपरा याद है जबकि आधुनिक संस्थाएँ सारा जलसा करते हुए भी उसे भुलाने में लगी हैं। यही कारण है कि उन संस्थाओं से पुरस्कृत होनेवाली एक अभिनेत्री आजादी भीख में आयी हुई बताकर चली जाती है और उसकी इस बात पर मीडिया चकल्लस करता रहता है।

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.