— कनक तिवारी —

किसी देश का संविधान जनता के इरादों, संकल्पों, संभावनाओं और चुनौतियों का प्राणवान वसीयतनामा भी होता है।

भारत का संविधान, चुनिंदा लगभग 300 प्रतिनिधियों ने करीब तीन वर्षों की मशक्कत के बाद जनता के अनुमोदन से लिखा है। उसमें हिदायतें, आश्वासन, संभावनाएँ और परिस्थितियों से निपटने के हौसले भी गूॅंथे गए हैं। वे सब जज़्ब होकर ही संविधान की रचना कर सके।

आईन की आयतें अंतिम शक्ल या संस्करण में फतवा नहीं जनता का इच्छापत्र हैं। जनभावना या समझ, जनआकांक्षाओं के अनुरूप जो कुछ कहती हैं, वही संविधान का आदेश है। वह हर अगली पीढ़ी के लिए उतना ही मौजूं और लागू है, जब वह रचा गया था।

परिस्थितियों के कारण संवैधानिक इरादों में बदलाव करने के इशारे भी संविधान में पहले से शामिल कर दिए गए हैं।

फिलवक्त कई कारणों से संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखा एक निर्दोष वाक्य सियासी सिरफुटौव्वल का कारण बनाया जा रहा है, जबकि मतभेद उसका मकसद या हेतु नहीं रहा।

अनुच्छेद 44 कहता है : ‘राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।’

यह वाक्य किसी एक सदस्य की कलम और स्वविवेक से नहीं लिखा जाकर समवेत, सहकारी और सहअस्तित्व का नतीजा है।

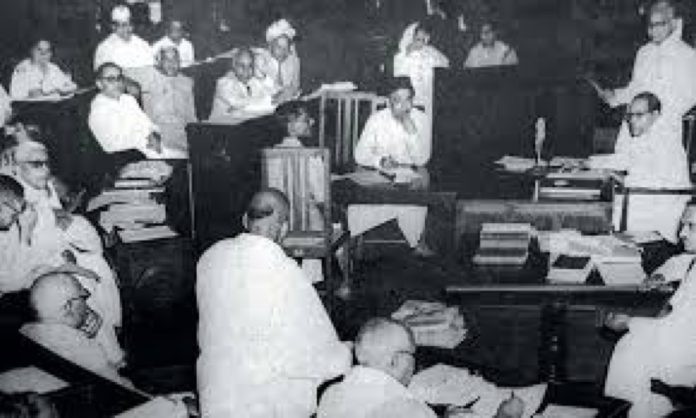

9 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही शुरू होकर 26 नवंबर 1949 को पूरी हुई। 26 जनवरी 1950 से संविधान पूरे देश पर लागू हुआ। इसके पहले 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो चुका था। संविधान लागू होकर चुनाव होने तक संविधान सभा केन्द्र सरकार के दायित्वों को पूरा करती रही।

प्रारूप समिति के अध्यक्ष बेहद जहीन और दूरदर्शी डाॅ आम्बेडकर को बनाया गया था। 15 अगस्त 1947 से पहले कानून मंत्री भी बने। उनकी दोहरी संवैधानिक जिम्मेदारी उनके पद में जिम्मेदार हो गई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कोई आश्वासन देते, खुलासा करते या संभावनाएं बुनते, तो वह कानून मंत्री के रूप में सरकार की ओर से दिया गया अभिवचन भी होता।

संविधान सभा ने अल्पसंख्यक विषयों की उपसमिति बनाई। 19 अप्रैल 1947 को 22 सदस्यों ने मिलकर उपसमिति में तय किया कि समान नागरिक संहिता का प्रस्तावित प्रारूप भावनाओं और नीयत में तो सही है कि ऐसी संहिता बने, लेकिन उस पर अमल करना स्वैच्छिक आधार पर ही ठीक होगा।

उपसमिति में नामचीन सदस्य जगजीवन राम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डा. बी.आर. आम्बेडकर, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और गोविन्द वल्लभ पंत वगैरह भी थे। सबने मिलकर यह सिफारिश की।

25 अगस्त 1947 को सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकारों की सलाहकार समिति ने अल्पसंख्यक अधिकारों की उपसमिति की सिफारिशों को मुकम्मिल किया। उसके बाद वह प्रस्ताव संविधान सभा की बहस के लिए पेश किया गया।

23 नवम्बर, 1948 को संविधान सभा में समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव तीखी बहस के मानिंद हुआ। गौरतलब है कि अल्पसंख्यक उपसमिति के दो सदस्यों ने भी संविधान सभा के सामने अपने भाषण दिए। एक खुद डा. आम्बेडकर और दूसरे कन्हैयालाल माणिकलाल मुुंशी। इनके अलावा एक तर्कपूर्ण भाषण अलादि कृष्णस्वामी अय्यर ने नागरिक संहिता को लागू करने के पक्ष में दिया। ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि मजहबों के किसी सदस्य ने बहस में हिस्सा नहीं लिया।

नागरिक संहिता के प्रावधान को लागू करने की जिद को सूंघते पांच मुस्लिम सदस्यों ने अलबत्ता दमदार तकरीर की। इन सदस्यों – नज़ीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग साहब, मोहम्मद इस्माइल, बी पोकर साहब और हुसैन इमाम की तकरीरों का लब्बोलुआब था कि संविधान के मूल अधिकारों वाले अनुच्छेद में यह शामिल किया ही जा रहा है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की आजादी और धर्म को बिना बाधा के मानने और आचरण करने का समान अधिकार होगा। अनुच्छेद 25 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रस्तावित और पुनः अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार भी तय है। तब समान नागरिक संहिता को लादने का क्या अर्थ रह जाएगा?

के.एम. मुंशी ने अल्पसंख्यक उपसमिति के सदस्य के रूप में जो खुद मंजूर किया था उसे संविधान सभा के अपने उलट भाषण में उन्होेंने उसका खुलासा नहीं किया। बल्कि समान नागरिक संहिता बनाए जाने की उपादेयता और जरूरत पर बहस करते रहे।

अल्पसंख्यक समिति के भी सदस्य रहे डा. आम्बेडकर ने अलबत्ता बीच-बचाव करते कहा कि अंगरेजों ने भारत के सभी धर्मावलंबियों के लिए फौजदारी और संपत्ति संबंधी दीवानी कानून रचते एक तरह की समान व्यवस्था, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, संपत्ति अंतरण अधिनियम, दीवानी प्रक्रिया संहिता वगैरह के जरिए बना तो दी है। पश्चिमोत्तर इलाके में मुसलमान कई हिन्दू कानूनों को मानने भी लगे हैं। खुद मुसलमानों के लिए 1937 का शरिया अधिनियम लाया गया। तब उसमें भी प्रावधान था कि जो इसे मानना चाहें उनके वास्ते ही लागू होगा।

आम्बेडकर ने खुलकर कहा कि प्रस्तावित प्रावधान कतई नहीं कहता कि भारत के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू किया ही जाएगा। संभव है आगामी संसद ऐसा प्रावधान बनाए कि समान नागरिक संहिता लागू तो होगी, लेकिन केवल उनके लिए, जो इसे चाहते हैं। मुस्लिम भाइयों को परेशान या फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। यह केवल इरादा है, संविधान का हुक्म नहीं। आम्बेडकर के इस आश्वासन के कारण ही मुस्लिम सदस्यों द्वारा पेश सभी संशोधन सभा ने खारिज कर दिए।

’समान नागरिक संहिता’ लागू करने का आधा-अधूरा संवैधानिक उल्लेख राज्यसत्ता के लिए महत्त्वपूर्ण चुनौती बन गया है।

प्रावधान को संविधान निर्माताओं का महत्त्वपूर्ण स्वप्न प्रचारित किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों में यह मुद्दा न्यायाधीशों की अनाहूत टिप्पणियों के कारण जनचर्चा में तीक्ष्ण हुआ। चीफ जस्टिस यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अफसोस किया था कि यह अनुच्छेद तो मृत प्रावधान हो गया है। सरकार ने उस सिलसिले में अब तक कुछ नहीं किया। यह अहसास लेकिन कराया नहीं गया कि इस संबंध में मुस्लिम समुदाय को पहल करनी है। वैसे दायित्व तो सरकार और संसद का है।

सांस्कृतिक समाज की रचना में धर्म के आग्रहों को दरकिनार कर राजनीतिक नस्ल के विधायन के संभावित परिणाम केवल सुप्रीम कोर्ट की सलाह के सहारे बूझे नहीं जा सकते।

संविधान, व्याख्याओं के तेवर के लिहाज से बांझ नहीं उर्वर खेत है। उसके इस चरित्र-लक्षण के संदर्भ में एक सैद्धांतिक सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी पिछले सत्तर वर्षों में टकराता रहा है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान के ढांचे के मुख्य आर्किटेक्ट और संविधान सभा की बहस के मुख्य नियंता और पैरोकार डा. भीमराव आंबेडकर की अंतिम व्याख्या, हिदायत या आश्वासन आज भी इतिहास से सार्थक और भविष्यमूलक जिरह मांगते हैं।

समान नागरिक संहिता के मामले में भी इस संदर्भ की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

बहुलधार्मिक और बहुलवादी संस्कृति का, विश्व में, भारत एक विरल उदाहरण है।

हालांकि कई प्रगतिशील मुस्लिम विचारकों ने भी पारिवारिक कानूनों के बदलाव की बात की है। इस सवाल की तह में सांप छछूंदर वाला मुहावरा बहुत आसानी से दाखिल दफ्तर होने वाला नहीं है। वक्त आ गया है जब बाबा साहब के आश्वासनों को ताजा सन्दर्भ में वस्तुपरक ढंग से परीक्षित किया जाए।

किसी भी पक्ष या समाज को संविधान की निष्पक्ष व्याख्याओं की हेठी नहीं करनी चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि देश हर धर्म से बड़ा है।

(बाकी हिस्सा कल)

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.