— राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी —

जब स्वतन्त्रता की लडा़ई लड़ी जा रही थी ,तब महात्माजी सबके लिये अनिवार्य थे ,किन्तु जब सत्ता पास आती हुई दिखी तब गान्धी उन सभी सत्ता-प्रार्थियों के लिये अनावश्यक लगने लगे थे। फिर भी गांधी का विकल्प उस दिन भी नहीं था और आज भी नहीं है। यही कारण है कि जिनको गांधी काँटे की तरह चुभता रहता है, जो आज की समस्याओं को गांधी की देन बतलाते हैं,वे भी अपने को गांधीवादी कहलाना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि सत्ता का विकल्प है , आज ये है तो कल कोई दूसरा होगा,किन्तु लोकचेतना का विकल्प नहीं है , इसलिए गाँधी का भी विकल्प नहीं है।

गांधी का अर्थ है लोकचेतना। महात्मागान्धी अर्थात् भारत की सामान्यजन-चेतना, समष्टिजन-चेतना, सर्वजन-चेतना और भारत के सामाजिक -जीवन कीअविच्छिन्न-निरन्तरता।

महात्मा गांधी भारत का मूर्तिमान लोकमन हैं।भारत की मूर्तिमान मेधा हैं। सच्चाई ईमानदारी,सादगी ,समानता,भाईचारा,

लोकमंगल,विश्वशांति आदि लोकजीवन के मूल्य जैसे महात्माजी के रूप में जीवन्त हो गये हों! आज भी किसे जरूरत है गांधी की? गांधी तो सत्ता के विकेन्द्रीकरण के प्रतिपादक थे, लोकतंत्र के प्रतिपादक थे।जब कि प्रत्येक दल का हाईकमान चाहता है कि समग्रसत्ता का सूत्र मेरे ही हाथ में रहे !गांधी कहता है कि बडे भवनों में मत रहना,सामन्ती- ठसक से मत रहना,अब बताओ गान्धी किसे अच्छा लगेगा ? छोटे-छोटे मन्त्री चाहते हैं कि मैं चलूं तो मेरे साथ कारों का काफिला चले !बिना जैड-सुरक्षा के इनका जीवन ही खटाई में है !गांधी ने तो जैड-सुरक्षा मांगी ही नहीं !

गांधी पर आक्रमण भारत की लोकचेतना पर आक्रमण है। लेकिन लोकचेतना पर कोई क्यों ध्यान देगा, सत्ता के ध्यान से कुछ न कुछ मिलेगा। इसलिए आज भी हम सब देख रहे हैं भिन्न-भिन्न कोणों से किभिन्न-भिन्न कोणों से नाना -प्रकार से गान्धी पर प्रहार हो रहा है। गान्धी को किसने क्या दे दिया था? और गांधी ने किससे क्या ले लिया ? इसका उत्तर आपको मिलेगा, जब हम राजसत्ता और लोक के द्वन्द्व को देखेंगे! लोक का पक्ष गांधी का पक्ष है। गांधी लोकमय हैं। गांधी ने लोकचेतना की गहराई में विद्यमान अक्षय ऊर्जा को पहचाना था। वे स्वयं इस लोकचेतना में रस-बस गये थे।इसी कारण लोकचेतना पर उनका सीधा असर होता था।लोकचेतना ही लोकतंत्र का प्राण है।

महात्मागांधी का जीवनदर्शन किताबी नहीं था ,वह भारत की लोकचेतना का जीवन दर्शन था ।विश्वमंगल- चेतना का दर्शन था ।भारत की सन्त-परंपरा का जीवनदर्शन था। यह ठीक है कि गांधी एक व्यक्ति थे किन्तु व्यक्ति का क्या ? व्यक्ति तो करोड़ों और अरबों-खरबों ही हैं , पहले भी हुए हैं , फिर गान्धी पर ही नजर क्यों टिकती है ? अनुयायी हों या विरोधी सभी की चर्चा के केन्द्र में गांधी क्यों रहते हैं ?

वास्तव में जब कोई व्यक्ति अपने को सर्वजन-चेतना से अभिभूत कर लेता है ,जब व्यक्ति-चेतना अथवा अहन्ता-ममता की बर्फ पिघल कर जलधारा बन जाती है ,तब व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता ,वह कोटि-कोटि जन की अभिव्यक्ति बन जाता है ।वास्तव में गांधी व्यक्ति नहीं रह गये थे , वे समष्टिचेतना बन गये थे , भारत के लोकजीवन की मूल्यप्रणाली ,विश्वासप्रणाली विचारप्रणाली और अभिव्यक्तिप्रणाली का युगावतार ! गान्धी एक व्यक्ति ही नहीं हैं ,एक दर्शन हैं । भारत की जो विचारधाराएं सहस्राब्दियों से लोकजीवन में प्रवाहित हो रही हैं , उनका परिपाक गान्धी हैं । बापू ऐसा मानते थे कि राष्ट्रीयजीवन की समस्त गतिविधियां जनोन्मुख हों,बोली और भाषा का जनतन्त्र,संस्कृतियों का जनतन्त्र।विशेष से साधारण की ओर गतिशील बने। यदि लोकतंत्र की आत्मा लोकचेतना है,तो भारत के संविधान की आत्मा है>>.. >सत्य।आजादी के आंदोलन में गांधी जी ने जनता को अपने साथ लिया ,सत्य का अहिंसात्मक-आग्रह,सविनय-अवज्ञा्। बापू और जनता के बीच विश्वास का सूत्र था>>>>सत्य। यदि हम “”सत्यमेव जयते “को संविधान से अलग कर दें तो संविधान अन्यथा सिद्ध हो जायेगा।सत्याग्रहदर्शन विश्वमानवता को प्रकाश देगा ! जो सत्य-अहिंसा की विचारप्रणाली को नहीं समझता , वह भारत को कैसे जान सकेगा??गान्धी व्यक्ति से विचार बन चुके थे , युग बन चुके थे – गान्धी-युग । प्रेमचन्द और दूसरे साहित्यकार हों ,या चित्रकार ,कलाकार ,विचारक या शिक्षाविद सभी के कृतित्व पर उस युग का प्रभाव हुआ । गांधी को युगावतार के रूप में नमन किया जाता है ! वे लोकमानस में आज भी रसे- बसे हैं ! तभी सोहनलाल द्विवेदी के कंठ से स्वर फूटा था –

चल पड़े जिधर दो डग, मग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर

पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गये कोटि दृग उसी ओर;

जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ

जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गये उसी पर कोटि माथ।

हे कोटिचरण, हे कोटिबाहु! हे कोटिरूप, हे कोटिनाम!

सामान्यजन -तत्व उनके व्यक्तित्व में इतनी गहराई तक , इतनी गहराई तक रमा हुआ था कि वे असामान्य बन गये ! भारत की सामान्य जनता की निष्ठा के संबंध मे महात्मा गांधी ने एक बार योरोप के एक पत्रकार से बात की ! पत्रकार रेवरेंट माट् ने पूछा कि >>> श्रीमन् ! सार्वजनिक-जीवन में आपको आशा और निराशा दोनों ही होती होंगी । आपको किस बात से आश्वासन मिला और किस बात से निराशा हुई ? महात्मा गांधी ने उत्तर दिया >>> भारत की सामान्य जनता बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत कर लेती है किन्तु अहिंसा की वृत्ति को नहीं छोड़ती ! इससे मुझे आश्वासन मिला है। महात्मा गांधी ने कहा कि निराशा की बात यह है कि शिक्षित लोगों के हृदय में दया भाव का स्रोत सूखता जा रहा है ,इससे मुझे चिन्ता होती है !

2 अप्रैल, 1947 को दिल्ली मे एक इंटर एशियन रिलेशंस कान्फ्रेंस हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी ने जो भाषण दिया था , उसमें आपको उसी भारतीय लोकचेतना का स्वर सुनाई देगा ! गांधी जी ने कहा कि >> आप सभी दोस्तों ने जो भारत है, उसे वाकई नहीं देखा है। यह कांफ्रेंस भी असल भारत में नहीं हो रही है। दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, लाहौर- बड़े शहर होने की वजह से ये सभी पश्चिम से प्रेरित हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई >एक बार की बात है, फ्रांस के तीन वैज्ञानिक सत्य की खोज में निकले। तीनों एशिया के अलग-अलग हिस्सों में चले गए। इनमें से एक वैज्ञानिक ने भारत में अपनी खोज जारी रखी। वह उस वक्त के तथाकथित शहरों में गया। यह अंग्रेजों और मुगलों के आधिपत्य से पहले की बात है। उसने यहां के कथित ऊंची जाति के लोगों, पुरुषों व महिलाओं को देखा। मगर उसे संतुष्टि नहीं मिली। अंत में थक-हार कर वह एक साधारण-सी कुटिया में जा पहुंचा। वहां उसे उस सत्य के दर्शन हुए, जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। ” गांधीजी ने कहा कि<<<अगर आप वाकई भारत को देखना चाहते हैं, तो आपको यहां के गांवों में बसे दलितों के बेहद साधारण-से घरों में आना होगा। यहां ऐसे सात लाख गांव हैं, जिनमें अड़तीस करोड़ लोग रहते हैं। इस भारत को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है । मैंने भारत की एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा की है। मुरझाई आंखों से मैंने यहां मनुष्यता की दयनीय तस्वीर देखी है। भारत यहीं बसता है। गोबर से सनी इन मामूली झोपड़ियों में मिलते हैं, वे दलित, जिनमें मिलेगा आपको खाटी ज्ञान। लोकतंत्र और निर्धनतम लोगों के जागरण के इस दौर में आप पूरी ताकत से इस संदेश को फैला सकते हैं।

गांधी लोक में रमे और ऐसे रमे कि भारत के लोकमन बन गये !लोक ने गांधी में अपना ही अधिष्ठान किया और इसी अधिष्ठान के सहारे भारतीय लोकतन्त्र के सपने बुने थे !” गांधी ने भारत को जानने के लिए , भारत को पाने के लिए भारत की पैदल-पैदल यात्रा करते हुए लोकमन से तादात्म्य की साधना की और और लोकमानस में जगह बनाई थी । लोक को जगाया था , लोक के विश्वास को जगाया था और लोक का विश्वास जीता था ! लोक ने भी उनको विश्वास दिया था !

भारत के लोकमानस को जितनी गहराई से गांधी ने पहचाना था भारत के लोकमानस ने उतनी ही गहराई से महात्मागांधी को स्वीकार कर लिया । इसे हम यों भी कह सकते हैं कि भारत की लोकचेतना महात्मागांधी के रूप में साकार हो गयी ! लोकमन की इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति गांधी के रूप में चरितार्थ हुई !

सचाई यह है कि भारत के लोकमानस ने ही गांधी को सिरजा था और फिर गांधी के रूप में भारत के लोकमानस ने अपने को ही पा लिया था ! आप भले ही यों कहें कि गांधी नये भारत की लोकचेतना हैं ! गांधी लोकजीवन को इतना उद्वेलित नहीं कर पाते यदि वे स्वयं ही सामान्यजन न बन गये होते ! वे तो बैरिस्टर थे लेकिन सामान्यजन के बीच घुलमिल जाने के लिए उन्होंने सिर के बाल हटा दिये , आधी धोती पहन ली और आधे से शरीर ढक लिया ! पैरों में चप्पल डाल ली ! सामान्यजन की वह असामान्यता कि गोलमेज -सम्मेलन असफल हो गया ,होना ही था किन्तु उस दौरान सम्राट पंचम जार्ज ने बर्किंघम पैलेस में विशालभोज दिया | दो हजार मेहमान थे , जिनमें राजनयिक थे , लार्ड थे तथा भारत के राजा ,महाराजा और नवाब- लोग बड़े ठाट-वाट सेसजे सजाये खड़े हुए हीरे और जवाहरातों की नुमाइश कर रहे थे |

उस वैभवशाली- समारोह में उन सभी महिमाशाली लोगों ने देखा कि >>घुटनों तक धोती बाँधे ,सफेद दुपट्टा डाले बड़े गौरव के साथ एक सामान्य आदमी आ रहा है ।सभी की नजर उस धोती-वाले पर ही जा टिकीं ।थोड़ी देर में पंचम जार्ज आये ,उन्होंने चारों ओर देखा और उस सामान्यजन के पास आकर खड़े हो गये ।

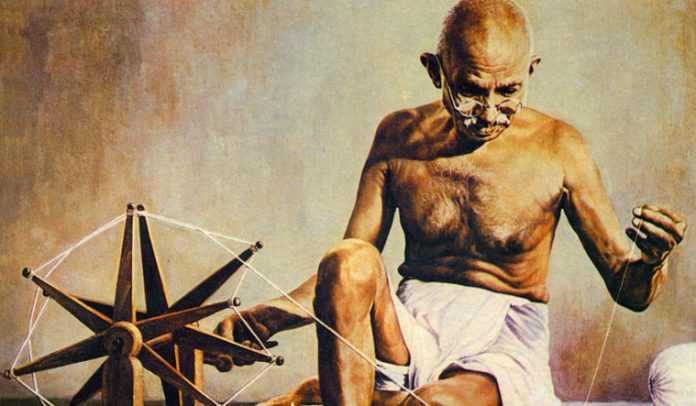

बापू के समस्त लेखन में ,संपूर्ण वक्तृता में सर्वजन और सामान्यजन का भाव है । गांधी-साहित्य का हम जितना अध्ययन करेंगे , यह बात उतने ही व्यापक रूप में स्पष्ट हो जायेगी । क्यों उन्होंने चरखे को अपने आन्दोलन का केन्द्र बनाया ?और क्यॊ वह चरखा भारत के लोकमानस की इतनी गहराई में उतर गया कि देश के विभिन्न जनपदों में हजारों लोकगीत चरखे से जुड़े हुए हैं । भारत की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के लोकगीतों में गांधी मौजूद हैं !गांधी स्वयं लोकगीतों की महिमा समझते थे !देवेन्द्रसत्यार्थी से उन्होंने कहा था लोकगीतों में धरती गाती है ,पहाड़ गाते हैं ! उन्होंने देवेन्द्रसत्यार्थी को लोकगीतों के संकलन के लिये भारतभ्रमण की प्रेरणा दी थी ! गांधी का चिन्तन स्वदेशी पर आधारित था , दरिद्र-नारायण या उस अन्तिम-व्यक्ति की सुध-बुध लेना उनके ही वश की बात थी ।बापू के प्रिय भजन के मूल चेतना ही दायरों का अस्वीकार है <<रघुपति राघव राजाराम ,पतित-पावन सीताराम । ईश्वर-अल्ला तेरे नाम .सबको सन्मति दे भगवान !”

यदि हम महात्मागांधी के सत्याग्रह दर्शन के सूत्रों को लोकवार्ता ,लोककथा और लोकगीतों में देखने का प्रयास करें तो ऐसे शतशत सूत्र हमें मिल जायेंगे ! उदाहरण के लिए सुरही गीत है ।

महात्मागांधी के लिए लोकतन्त्र का क्या अर्थ था , इस बात को हम उनके जीवन की एक घटना समझ सकते हैं ! महात्मागांधी से [पहले से ही समय लेकर] गाँव के दो किसान मिलने आये थे , महात्माजी उनको कुछ समझा रहे थे कि इसी बीच वायसराय के यहाँ से कोई अंग्रेज-अफसर गांधीजी से मिलने आ गया ! थोड़ी देर तो उसने किसानों से महात्माजी की बातें सुनी फिर बोला >>>मुझे आपसे बात करनी है । महात्मागांधी ने कहा >>> ठीक है , कहिये !वह अफसर उन किसानों को वक्र-दृष्टि से देखते हुए बोला >> मुझे राज्य state के संबंध में confidential बातें करनी है ।महात्मागांधी बोले >> ठीक है , करिये !उसने फिरसे उन किसानों की ओर देखा ।महात्मागांधी बोले >>> हाँ , वे तो उस राज्य के मालिक हैं , जिसके संबंध में आप confidential बात करना चाहते हैं । राज्य के मालिक से छिप कर क्या बात करनी है ?राज्य के मालिक से दुराव – छिपाव क्यों? ?

महात्मा गांधी का चिन्तन भारत की अविच्छिन्न सन्त-परंपरा के चिन्तन का नवनीत है । “महात्मागांधी ने कृष्ण [गीता ] बुद्ध और महावीर से लेकर भारत की समूची सन्त- परंपरा के गहन- रहस्य को आत्मसात कि्या था ! भारतवर्ष की निरन्तर और अविच्छिन्न चिन्तन-परंपरा की अन्तर्भुक्ति हुई हो !परंपरा में से निकला परिवर्तन ! परंपरा में से निकली परिवर्तन की आवाज और प्रगति !

महात्मागांधी ने कृष्ण [गीता ] बुद्ध और महावीर से लेकर भारत की समूची सन्त- परंपरा के गहन- रहस्य को आत्मसात किया था ! महात्मागांधी ने लोकजीवन की शक्ति के रूप में राम को पहचाना था।लोक-जीवन में लोकमंगल का सबसे बडा प्रतीक राम है। उनकी संवेदना दरिद्रनारायण और उस अन्तिमव्यक्ति से जुड़ी है , जिसकी सुधबुध लेना केवल सन्त के ही वश की बात है ! गांधी वाङ्मय का हम जितना अध्ययन कर सकेंगे हमें स्पष्ट होता जायेगा कि वहाँ सर्वजन मंगल के चेतना है ! समष्टिहित का चिन्तन है ! सामान्यजन की पीड़ा है ! मजहबी भेद वहाँ है ही नहीं ! सोचने की बात है कि नरसी भगत गांधी के स्वर में अवतरित हुआ , वही नरसी जिसकी गाथा [ नरसी का भात ] भारत के विभिन्न जनपदों में बड़ी श्रद्धा के साथ गायी जाती है ! आप आश्रमभजनावली का अध्ययन करिये और पहचानिय़ॆ :: यह सामान्यजन समष्टिजन और सर्वजन की जीवनपरंपरा है ,जीवनपरंपरा की निरन्तरता है !सच तो यह है कि भारत की सनातन लोकचेतना में प्राणिमात्र के प्रति संवेदना है !

उनकी स्वदेशी की अवधारणा वास्तव में लोकजीवन से तादात्म्य की ही अवधारणा तो है !स्वदेशी वस्त्र , वेशभूषा , स्वदेशी भाषा , स्वदेशी विचारप्रणाली स्चदेशीजीवनप्रणाली धर्म का सारतत्त्व यही है कि वह जो सर्वजनमंगल का प्रतिपादन करे , समष्टिहित से प्रेरित हो और सामान्यजन के पक्ष में खड़ा हो ! सच तो यह है कि लोकचेतना अध्यात्म है ! सत्ता के तर्कशास्त्री जो कहना चाहें कहते रहें ,सच यह है कि आस्था के बिना लोकचेतना जगती भी नहीं , सर्व के प्रति आस्था , समष्टि के प्रति आस्था , सामान्य के प्रति आस्था ! अध्यात्म का माने संकीर्ण नहीं हो सकता , खंडित अहम् का नाम आत्म नहीं है ! आत्म व्यापक है , जिसमें सर्व समाया हुआ है , जिसमें पूर्ण समाया हुआ है ! आजादी की लोकचेतना सत्य के आग्रह के साथ जगी थी,, सत्य के आग्रह से बड़ा कौन सा अध्यात्म हो सकता है ?? यही कारण है कि संविधान का सूत्रवाक्य बना >>>>> सत्यमेव जयते ! सत्यमेव जयते अध्यात्म का ही सूत्र है ! लोकचेतना की नैतिकसत्ता सर्वजन, समष्टिजन और सामान्यजन के हित की सत्ता होती है !यही कारण है कि उसने राज्य को भी नीति का निर्देश दिया और नीतिनिर्देशक तत्त्व संविधान में समाविष्ट हुए ! संविधान में स्वतन्त्रता , समानता और न्याय के दर्शन की प्रतिष्ठा लोकचेतना की ही प्रतिष्ठा है! लोककल्याणकारी राज्य की स्वीकृति !

आजादी का आन्दोलन केवल सत्तापरिवर्तन तक ही सीमित न रहे, इसके लिए महात्मागांधी ने देश में ग्रामस्वराज , सामाजिक-परिवर्तन और आर्थिक-स्वावलंबन को हमेशा आजादी से जोड़ कर देखा था।

इसमें तो किसी को संशय ही नहीं है कि सरदार भगतसिंह जैसे सशस्त्र क्रान्तिकारियों ने , नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज ने तथा नौसेना के विद्रोहियों ने ब्रिटिश -साम्राज्य का मनोबल तोड़ दिया था , आजादी की लड़ाई में उन सब की महिमामय भूमिका थी , लेकिन यह सच है कि स्वतन्त्रता के लिये बड़ी और निर्णायक लड़ाई निहत्थे लोगों ने लड़ी थी और उसका नेतृत्व महात्मागांधी ने किया था ।असहयोग -आन्दोलन और सत्याग्रह ने ब्रिटिश -साम्राज्य को खुली चुनौती दी थी ! गांधी ने पहचान लिया था कि राजसत्ता का आधार लोकस्वीकृति है ! सत्ता तभी तक है , जब तक कि जनता सत्ता को स्वीकार कर रही है , जिस दिन जनमानस ने तय कर लिया कि अब आज से आपकी सत्ता को नहीं मानते , उसी दिन से स्वतन्त्रता ला आगमन हो गया ! सत्ता जनता के पास आ गयी ! इसी लिए ८अगस्त १९४२ को मुंबई के ग्वालिया- टैंक मैदान में आयोजित कांग्रेस के का महाधिवेशन में खादी धारण करने वाले लगभग बीस हजार स्वराजियों को संबोधित करते हुए गांधीजी बोले – गुलामी की बेड़ियाँ उसी समय टूट जाती हैं , जब हम अपने आप को आजाद समझने लगते हैं , इसी क्षण से अपने आप को आजाद समझ लीजिये ! मैं आपको धोखा देने के लिए यह नहीं कह रहा हूँ , यह सचाई है कि पहले आजादी अपने मन की होती है , बाद में वह आजादी भी अपने आप चली आती है ! अब आप इस प्रकार का आचरण करने लगिये कि आप साम्राज्यवाद के शिकंजे से छूट गये हैं ! अब मैं आपको एक मन्त्र देता हूँ , जिसका आप हर साँस के साथ जाप करिये ! वह मन्त्र है – करो या मरो । भारत को आजाद करने के लिए प्राण चले जाँय तो चले जाँय !मैं रहूँ या चला जाऊँ , अब भारत स्वाधीन हो कर रहेगा !

लोकचेतना की तरह ही महात्मागांधी सामान्यजन के बीच खींची जाने वाली किसी भी रेखा या दायरे के अस्वीकार थे । जीवन भर वे दायरों को तोड़ते ही रहे ।गांधी अपने आप में वर्गचेतना ,वर्णचेतना और मजहबी चेतना का निषेध थे ! वहाँ कोई परिधि हो ही नहीं सकती थी ! वे किसी भी दायरे का अस्वीकार हैं ! यदि विभक्त चेतना है तो वह जातिचेतना है , मजहबी चेतना है , पन्थचेतना है ,वर्गचेतना है ,क्षेत्रचेतना है , संकीर्ण -भाषाचेतना है , लोकचेतना नहीं है ! विभक्तचेतना में जाति , वर्ग , वर्ण ,मजहब-पन्थ , क्षेत्रीयता आदि और पार्टियों के हित या स्वार्थ का आग्रह होता है !

लोकचेतना सर्वचेतना होती है ,अविभक्त चेतना होती है ! स्वतन्त्रता के संग्राम में लोकचेतना जागरित थी ! भारत की जनता अंग्रेजों के सामने एक सशक्त और समन्वित इकाई के रूप में संघर्ष कर रही थी स्वराज का सरोकार सर्वजन का सरोकार था , सामान्यजन का सरोकार था , समष्टिजन का सरोकार था और मनुष्यता का सरोकार था! व्यापकता का सरोकार था ! स्वराजी की चेतना विभक्त चेतना नहीं थी , वे भिन्नताएं और वे रेखाएं जो आज इतनी गहरी हो गयी हैं , उस समय भी थीं , अवश्य थीं किन्तु स्वराज की चेतना के सामने वे उसी प्रकार से अस्त हो गयीं थीं , जैसे सूर्य के प्रकाश में ग्रहनक्षत्रों का अस्तित्व दिखता नहीं !

सत्ता का सरोकार लोकमानस को विभक्त करता है ! इसलिए जब स्वराज आता दिखने लगा तब जाति ,पन्थ , भाषागत-संकीर्णता ,संकीर्णप्रान्तीयता ,दलगत स्वार्थ ,के भेद उभरे और उभारे जाते जाते रहे !

विभाजन के समय जब पंजाब जल रहा था, उस समय बापू बंगाल में थे।कलकत्ते में या तो शान्ति होगी,नहीं तो मैं न रहूंगा <कह कर बापू अनशन पर बैठ गये। चमत्कार हुआ – और ३० हिंसक- लोग अपने हथियारों के साथ बापू के सामने आकर समर्पित हो गये।माउंट्बेटन ने पत्र लिखा था कि > पंजाब में ५५हजार सशस्त्रसैनिक हैं, हिंसा को नहीं रोक पा रहे, बंगाल में हमारी सेना में केवल एक ही व्यक्ति है , वहां कोई उपद्रव नहीं है, मुझे अपनी एक व्यक्ति-वाली सीमासुरक्षा-सेना को सेल्यूट करने का आदेश दें!

मजहब में विभक्त चेतना को तत्कालीन सत्ता से ऊर्जा मिली और उस विभक्त-चेतना का परिणाम देश के विभाजन के रूप में सामने आया ! तत्कालीन सत्ता का यह षड्यन्त्र ही था कि उसने रियासतों को सत्ता सौंपी ! जाति ,पन्थ की विभक्त चेतनाओं को सर्वजनचेतना पर प्रहार का मौका मिल गया और जाति ,पन्थ की विभक्त चेतनाओं ने सर्वजनचेतना पर प्रहार किया ! विभक्त चेतनाओं को बल मिला और सर्वजनचेतना निर्बल हुई ।गांधी पर जो प्रहार हुआ था , वह वास्तव में विभाजित चेतना का लोकचेतना पर प्रहार था , सर्वजन चेतना पर प्रहार था , समष्टिजनचेतना पर प्रहार था ! वह राजसत्ता पर प्रहार नहीं था , वह सामान्यजन पर प्रहार था , सामान्यजन ,जो बिना सुरक्षातन्त्र के रह रहा था ! बापू की हत्या हुई तब कविवर श्री बालकृष्णशर्मा नवीन ने एक बड़ी कविता लिखी थी ,उसका सार यह था >ऐसे संत-पुरुष के मरने का दु:ख नहीं है , दु:ख तो मनुष्य और मनुष्यता के मर जाने का है ! ऐसे रामभरोसे रहने वाले आदमी पर जिन हाथों से गोली चली ।क्या वह मनुष्य था ? क्या उसकी मनुष्यता मर गयी थी ?लोककवि ने लिखा था –

>महत्मा को अपना निसाना बनाके किया अंग छलनी तमंचा चला के।

रहे हाथ जोडे खडे वो सभा में महत्मा को अपना निसाना बनाके ।

किया अंग छलनी तमंचा चला के रहे हाथ जोडे खडे वो सभा में हरेराम हेराम की रट लगा के।

हिला न जालिम का किसलिये दिल हुए न टुकडे रिवालवर के।

न टूटे क्यों हाथ वो सितमगर चलाई थीं गोलियां जी-भर के।”

लोकनायक पर प्रहार का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि आजादी की लड़ाई के समय हुंकार भरनेवाली लोकचेतना नींद में चली गयी और बाजार के रूप में व्यष्टिचेतना समष्टिचेतना पर हावी हो गयी !

Discover more from समता मार्ग

Subscribe to get the latest posts sent to your email.